文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

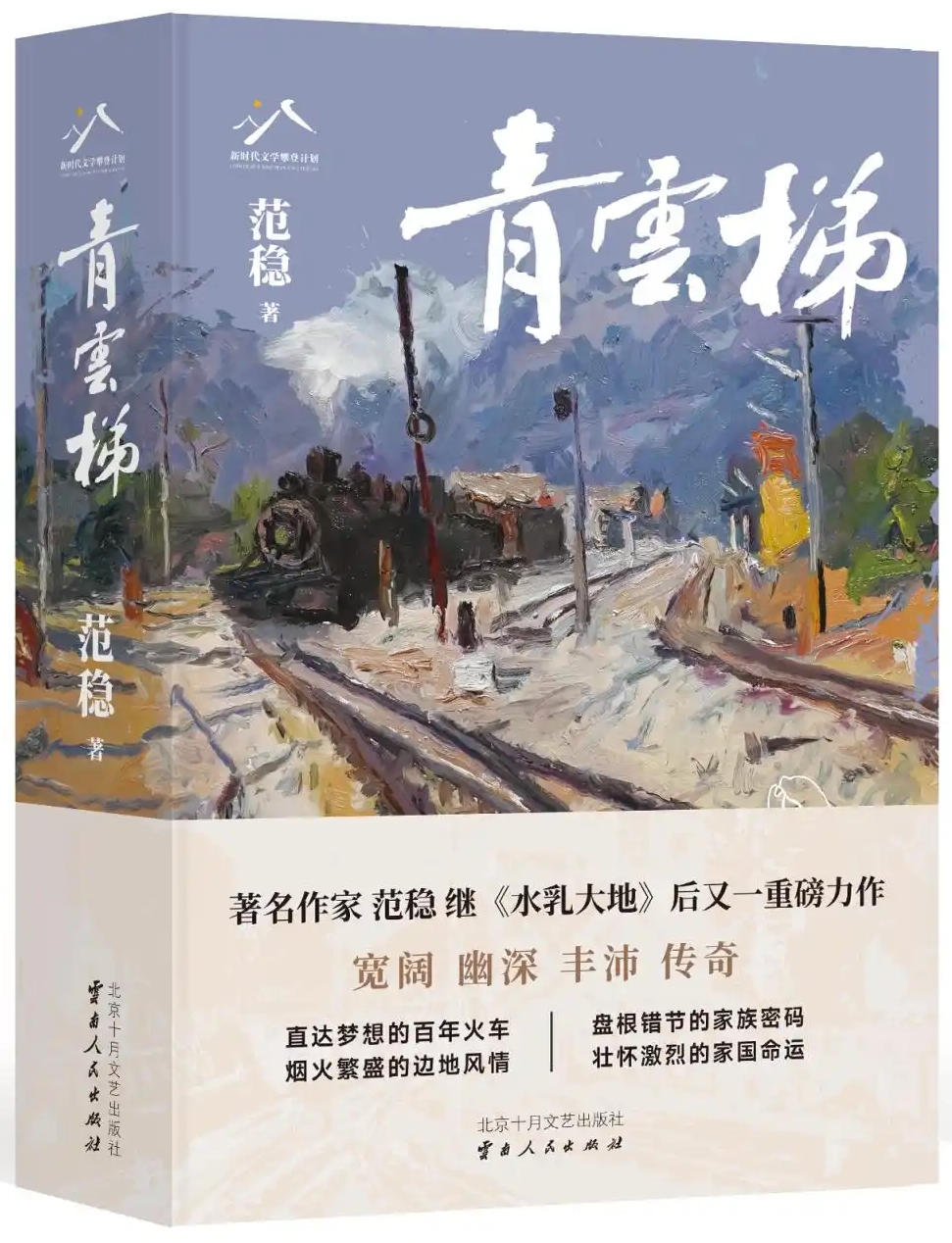

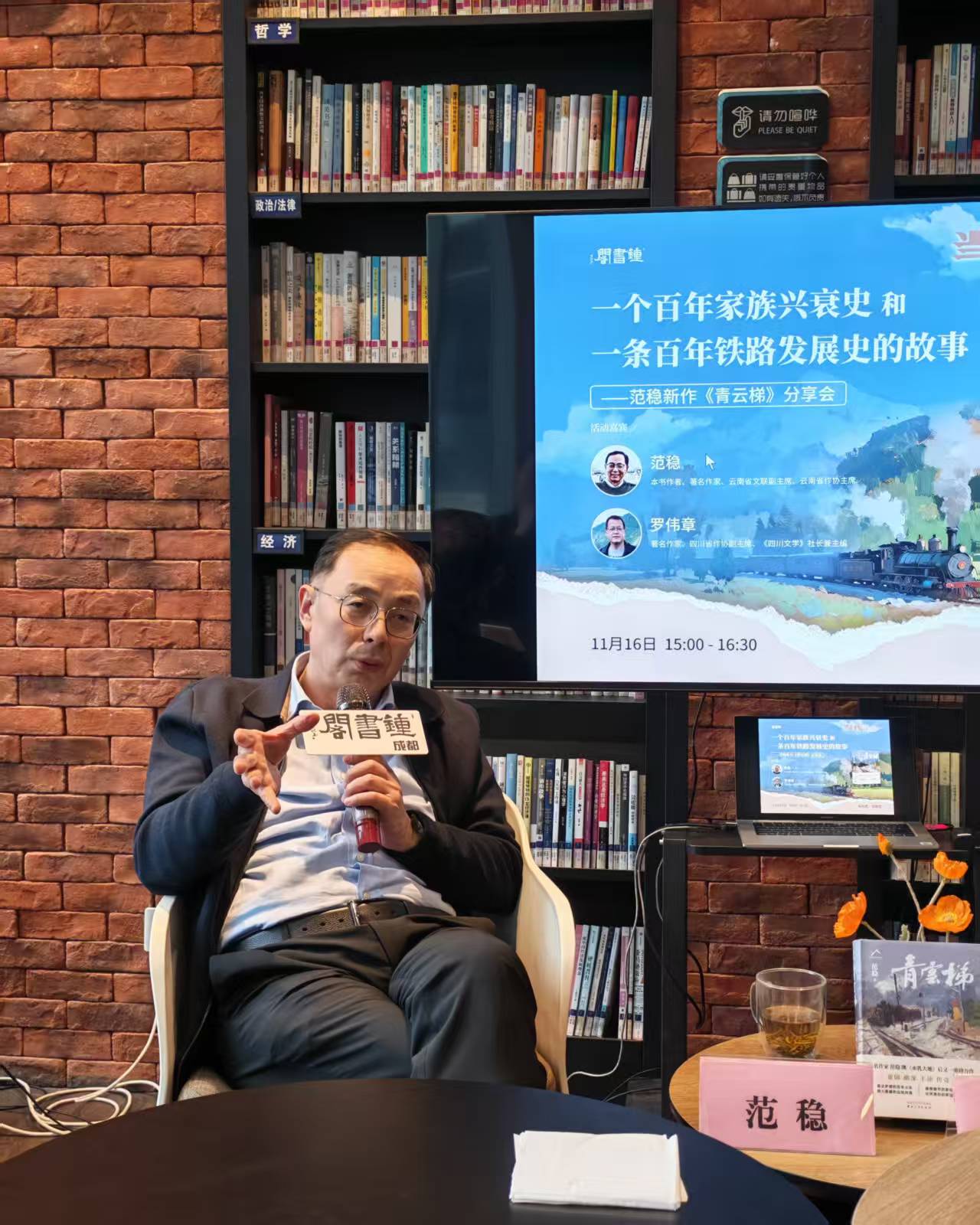

11月16日,成都钟书阁内书香与历史气息交融,著名作家范稳携新作《青云梯》与同为文坛名家的罗伟章展开深度对谈。作为《当代》文学周的重要活动,这场以“百年铁路与家国叙事”为核心的分享会,让在场读者跟随文字穿越滇南的山川与岁月,触摸文学与历史碰撞的火花。作为一部横跨百年、串联多线的长篇小说,《青云梯》不仅是云南高原的交通发展史缩影,更是民族觉醒与文明交融的文学见证。

●创作缘起:铁轨交汇处的文明碰撞与民族觉醒

长篇小说《青云梯》以云南高原100年的交通发展史为背景,展现云南人民立志改变交通状况的历史风云和为此付出的艰苦卓绝的努力。从20世纪初法国殖民者用一列火车撞开了南中国的大门,到滇南人民知耻后勇、自强不息,独立修建中国第一条民营铁路,再到21世纪高铁高速蜿蜒在云南高原的崇山峻岭,直至新时代为响应“一带一路”的国家战略部署,打通南亚东南亚的国际大通道,云南人民把铁路修到了境外。高原上的铁路,就是一条通向云端、通往四面八方、通向美好未来的天梯。《人民文学》杂志在2025年第2、第3期隆重连载《青云梯》,并在卷首语中高度评价:“(作品)从个体、细节和日常入手,自始至终贯穿着的却是浓烈坚决的家国情怀。与人物同行的,是历史的演进和民族的变革,是以云南大地为样本的中国铁路自力更生的发展史。由此,《青云梯》也获得了史诗般的正大品格。”

“多年来我专事长篇小说的探索和写作,得益于我生活和工作的云南是一个文化资源极为丰厚的省份,更得益于这个伟大的时代对我的召唤。我力图让久远的历史观照火热的现实,也让现代之光照进往昔光彩岁月。这是我多年来的历史观、文学观。”《青云梯》的创作灵感,始于范稳站在云南碧色寨车站的一次历史凝视。“那里有两条无法接轨的铁路,一条是法国人修的米轨滇越铁路,一条是中国人自己建的寸轨个碧石铁路,中间隔着一华里的路,货物全靠人挑肩扛。”范稳在分享中回忆,这两条轨距不同的铁路,恰是近代中国命运的隐喻——1910年滇越铁路通车,是“西方列强用火车头撞开南中国的大门”,带着殖民掠夺的底色;而1914年动工的个碧石铁路,则是“被打痛之后的奋起一跃”,是中国人争夺路权、寻求自强的象征。

这段历史背后,藏着更深刻的时代脉络。范稳谈及,四川的保路运动与清王朝的覆灭息息相关,“清政府反悔允许民间集资修铁路的承诺,引发民怨沸腾,保路运动直接导致了清政府的灭亡,而云南在1910年就通了火车,却带着不平等条约的烙印”。这种历史的差异与关联,让他决心书写“一条百年铁路的发展史,一个百年家族的兴衰史”,展现从时速15公里的米轨火车到如今时速300多公里高铁的时代巨变,以及背后民族精神的觉醒。

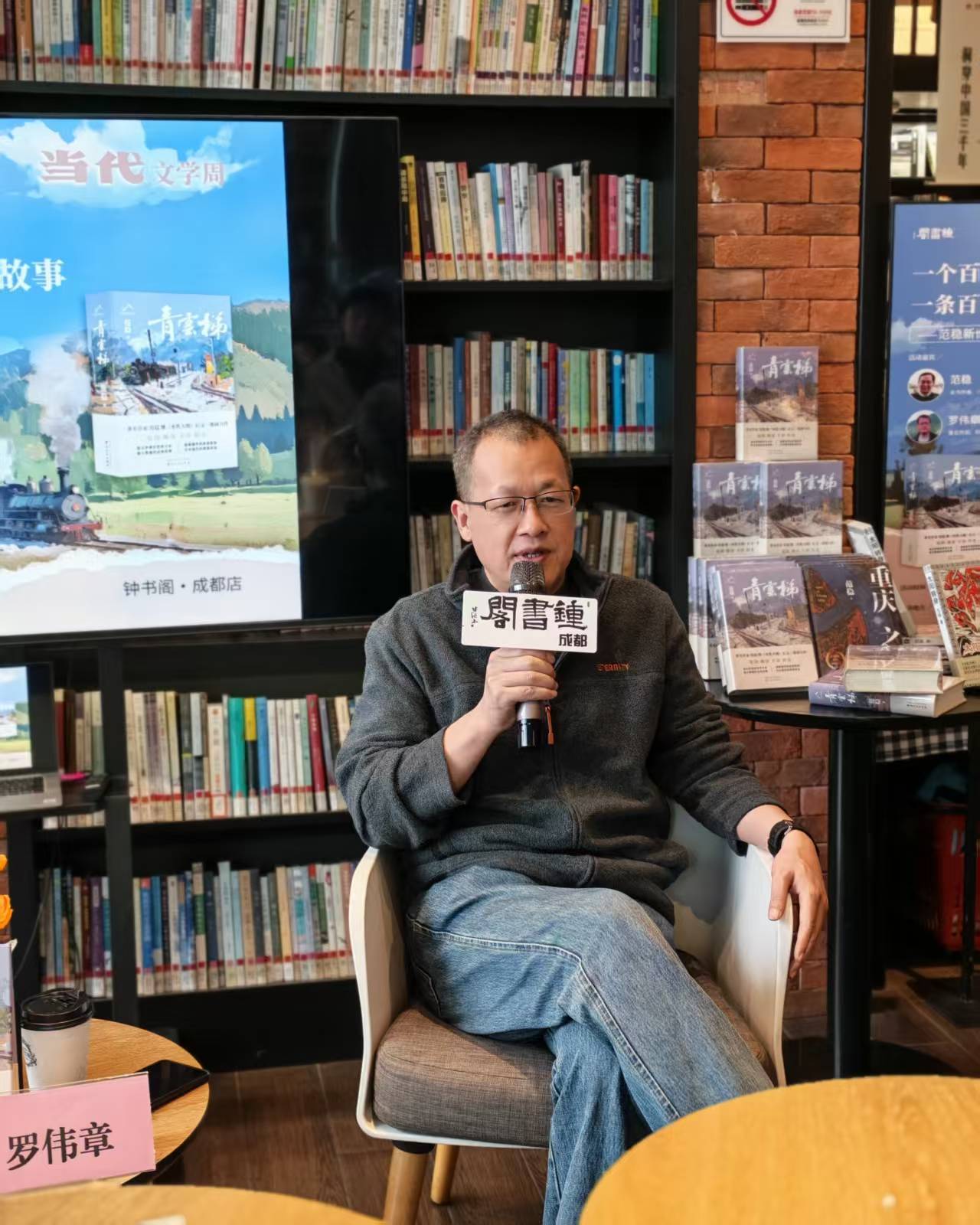

罗伟章对这种创作选择深表认同,他用“吞吐量”形容范稳的写作:“范稳的吞吐量非常巨大,既有时间上的百年跨度,又有空间上的边地纵深,更有精神上的家国担当。从‘藏地三部曲’到《青云梯》,他始终以长篇为载体,挖掘历史深处的文明碰撞,让火车不仅是交通工具,更是民族命运的脉搏。”罗伟章强调,真正的大作家“不光要写能写的,还要写应该写的、必须写的”,而《青云梯》正是这种担当的体现——“历史不需要虚构,但文学要塑造人,要让读者看到当年的人如何在时代困境中抉择,这种现代性的过渡正是作品的价值所在”。

●文学使命:在历史缝隙中打捞“铁轨上的温度”

“教科书里告诉我们的是历史线条,而文学要呈现的是历史场景、人物和可歌可泣的故事。”范稳直言,他关注的近现代史“对当下的关照更直观、更直接”,而很多历史细节“我们知其然不知其所以然”,“这百年中国走过的路,西方用了数百年,其变迁对当下的关照更直接、更深刻”,而文学的使命,就是“用场景、人物和故事,填补历史教科书的粗线条”。这种再现,并非冰冷的史料堆砌,而是“铁轨上的温度”。

“写长篇就像攀登青云梯,每一步都要扎实。”范稳在创作中耗时三年,跑遍红河州的老铁路路基、废弃火车站,采访铁路建设者后人,甚至下到高铁隧道深处,“第一年田野调查,第二年埋首史料,第三年潜心写作修改,每一句对话、每一个词汇都要过数十遍”。这种“老工匠式”的创作态度,正是他对“作家职责”的践行。在罗伟章看来,范稳的写作“拒绝时髦题材,选择‘必须写’的历史命题”,体现了传统文人的历史担当:“他不是为名利而写,而是要为时代和历史留下交代。”

范稳在书中塑造了多个立体人物:既有主导修铁路的吴氏家族掌门人吴廉膺,兼具知识分子、商人、官员多重身份,复杂多面;也有陈云鹤这样坚守道德情操的旧知识分子。

“最让我记忆深刻的角色,不是主角吴廉膺或陈云鹤,而是女仆‘山猫’。她是被侮辱被欺凌的仆人,却有着刚强坚韧的野性力量,写着写着就成了不输主角的核心人物。”面对读者提问,范稳的回答出人意料。这个出身卑微、被当作“供血工具”的少数民族女性,在创作中逐渐“自我生长”,从受欺凌者蜕变为有主见、具坚韧力量的女性形象,其身上的“野性与刚强”,甚至得到众多专家“比主角更成功”的高度评价。

范稳解析,山猫的塑造源于对云南民族文化的深刻体察:“她身上有少数民族女性特有的生命力,这种在苦难中绽放的人性光辉,是同一文化体系中难以窥见的特质。”而吴廉膺与陈云鹤的对比设置,则再现了近代士绅阶层的不同面向——前者留学日本、思想开阔,是铁路修建的核心推动者;后者坚守传统道德,格局虽小却不失家国情怀。正如文学评论家白烨所言,《青云梯》的人物塑造“富有极强的文学性”,复杂多面的形象为作品提供了丰富的阐释空间。

罗伟章点评,写出人物的成长是小说创作的难事,“‘山猫’的自我生长,超出了作家的预期,这样的人物更具有生命活力”。这种生命力,正是源于范稳“把胸膛贴近尘埃”的创作态度——“要想让作品立得住,首先要俯下身段深入生活,向民族文化学习”。

●阅读与创作:在历史与当下的对话中生长

分享会现场,读者的提问聚焦于书名寓意、历史题材的可读性等问题。范稳解释,“青云梯”取自李白《梦游天姥吟留别》——“脚著谢公屐,身登青云梯。半壁见海日,空中闻天鸡。”——“高原铁路盘山而上,像云梯一样通向云端;而修铁路的人胸怀青云之志,这种向上的力量正是我想传递的”。中国作协副主席邱华栋评价,书名“青云梯”本身就是一个意味深长的隐喻,作家穷其一生的劳作也可以比喻为攀登文学之梯,“《青云梯》也标志着范稳经过漫长艰苦的攀登达到了自己长篇创作的新高峰”。

对于历史题材如何吸引读者,范稳回应,小说的核心是“家族的秘密、人物的命运”,“吴氏家族里有参加革命的、当土匪的、纨绔子弟,就像林子大了什么鸟都有,这种血缘密码般的故事性,能让读者产生共鸣”。

谈及阅读与创作的关系,两位作家分享了各自的心得。罗伟章推崇“树状型阅读”:“读一本好作品,就顺着作者、影响他的作家、相关题材延伸阅读,形成自己的知识森林,共情别人的生活,扩张自己的精神空间。比如我曾从雅姆诗歌延伸到梭罗的《瓦尔登湖》,读得震撼不已,忍不住抄写原文,还在旁记录当时的心情与思考,后来再读时,抄写本反而成了更珍贵的印记。”

罗伟结合自身经历坦言:“用微信读书后才发现,自己一天平均读书时间仅一个半小时,实在惭愧。读书就像磨刀石,能让思维保持锋利,对世界始终保持好奇与敏锐。”同时他强调阅读态度:读书要“先接受再评判,不要带着偏见阅读,就像托尔斯泰批评莎士比亚,虽有偏见,但从他的逻辑出发每句话都成立,我们要理解这种立场”。

范稳则坦言,自己的阅读“偏向文化类、史料性书籍,比如民族传说、地方志,这些在课本和书店里读不到的东西,能补充创作营养”。他呼吁读者放下手机,“阅读就像食物里的盐,看似普通却至关重要,每天哪怕读两三页,也能保持对世界的敏锐”。罗伟章补充道:“读书是磨刀石,能让我们的思维保持锋利。我们希望从一本书里边获得什么?我经常讲,读书其实是‘寻找自己精神的父亲’。对不同的书要有不同期待,不要苛求历史书有文学审美,也不要指望文学书有详实史料。比如读范稳的小说,我们期待的是人物与故事带来的共鸣,而非严谨的历史考据;读历史书,能收获真实史料就足够,不必苛责其语言不够优美,带着朴实的愿望读书,才不会因过度挑剔而错失珍贵养分。”他笑称,自己读《安娜・卡列尼娜》时批注满满,还曾计划以“我和安娜谈恋爱”为题,将批注整理成集,打算80岁时出版。

这场跨越川滇的文学对谈,最终落脚于文学与历史的永恒对话。正如范稳在书中后记所写:“有历史感的故事就像从时间的纵深处驶来的一列火车,满载岁月的传奇,读到它的人,都是它的乘客。”而《青云梯》这部45万字的史诗,不仅串联起百年铁路史、家族兴衰史、地方文化史与边地革命史,更让读者看到,文学如何成为打捞历史记忆、传承民族精神的“青云梯”,在过去与当下之间架起沟通的桥梁。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话