文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

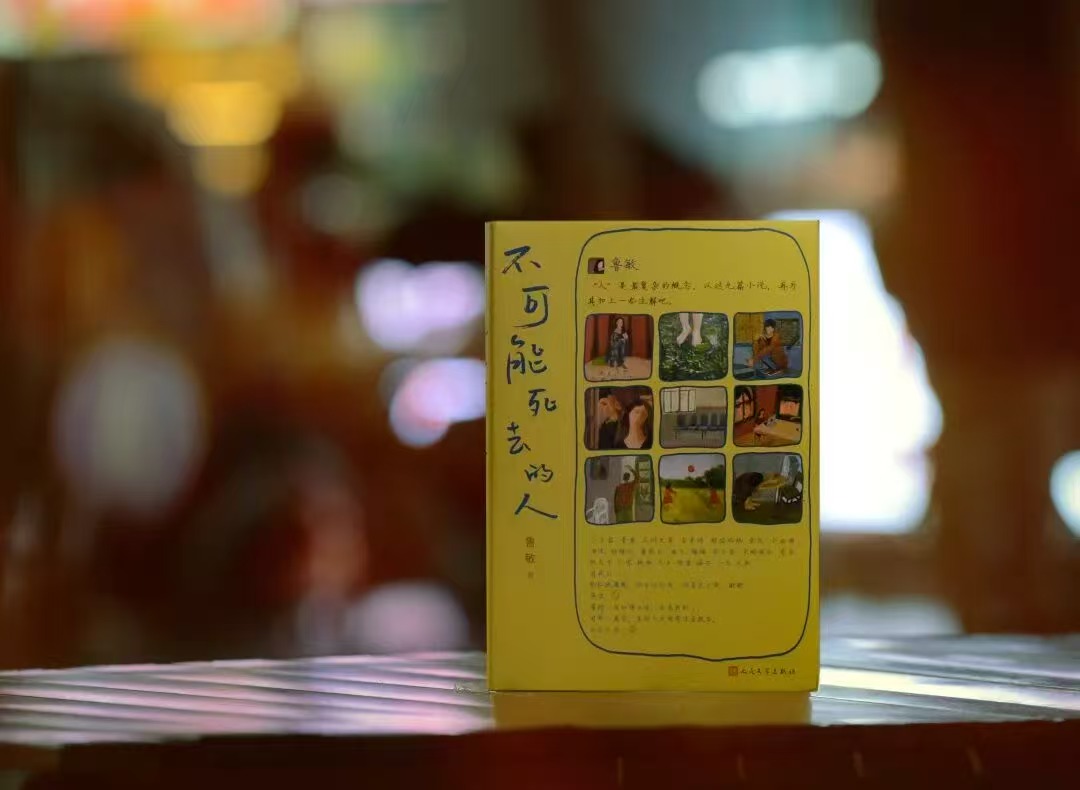

11月15日,“去往人性秘境——鲁敏新作《不可能死去的人》成都分享会暨《当代》名家写作课”在成都钟书阁举行。作为《当代》文学周的重要活动,这场活动兼具新作深度分享与专业写作指导双重属性,鲁迅文学奖得主鲁敏与著名作家罗伟章展开关于人性、写作与时代的深度对谈,人民文学出版社副编审、《当代》杂志编辑王小王全程主持、深度参与话题探讨,现场观众提问踊跃,更有文学爱好者带着习作向王小王现场投稿。

当AI热议席卷各行业、生活同质化成为常态,这场由对话者、主持者与观众共同搭建的文学场域,恰似一次逆向而行的精神打捞——在技术与效率的洪流中,重新打捞“人”的真实与重量。

●创作初心:以文学对抗“人的消解”

“现在无论走到哪里,大家都在谈AI,仿佛技术会重新洗牌所有行业,却很少有人关注技术变革中人的精神世界。”鲁敏在对谈中直言对这种趋势的警惕。她提到,小说集命名《不可能死去的人》,核心是想用文学方式记录那些“弱小、脆弱、充满欲望却又与欲望抗争”的普通人。个体生命终会消逝,但人的价值、传承与精神联结,却能通过文学得以留存,这既是对AI时代“人主体性”的坚守,也是对“人之为人”的庄严宣言。

鲁敏的创作始终聚焦“被忽视、被误解、被标签化的个体”,她认为作家的责任就是在人潮人海中辨认出那些具体而真实的灵魂。罗伟章对此深表认同,他在对谈中给出了极高评价:“鲁敏的小说对当下的写作者有很多启示,这是一个作家了不起的才华和贡献。”他直言,面对“生活同质化”的普遍论调,鲁敏的厉害之处在于“不相信这种既定事实,她要写出真正的事实——人绝非简单同质的存在”。罗伟章抛出一个震撼性观点:“从明末清初算起,每个人背后都站着52万多人的基因与记忆,无数人的坚持与抗争,历经饥荒、瘟疫、战争、迁徙等等壮阔而又残酷的筛选和挑战,才成就了今天的我们,因此每个人都是独一无二的史诗。”而鲁敏的小说恰恰捕捉到了这种个体的独特性与厚重感,“她给生活重新定义,而定义生活的本质,就是定义‘人’”在他看来,鲁敏的书写打破了对普通人的固化想象,让读者看到“我们的生活没有那么贫瘠简陋,人的内心藏着未被发掘的复杂与深度”。

●人性秘境:在日常细节中挖掘深刻

“日常即是剧场”,鲁敏在对谈中再次阐释这一创作理念。“我们生活中永远在发生各种事情,荒谬的是我们经常以为自己是观众,在替别人唏嘘不已、感叹不已,但是忘记了自己也身在其中,也是其中一个角色,是别人正在谈论的对象,所以我们是观看的人,我们也是主演的人。”她以小说《暮色与跳舞熊》为例,分享了灵感来源:每次看到商场、游乐园里穿着闷热玩偶服的劳动者,都能感受到“欢笑面孔下不为人知的压力”。小说中,孤独的插画师将跳舞熊视为倾诉对象,却在发现熊的真实身份后陷入失望,最终自己穿上熊服试图触摸他人的情节,正是对现代人“渴望联结却又畏惧真实”的精准描摹。

罗伟章则从阅读中读出了更深刻的内核,他强调:“我从这本书里读出了两个字——珍惜,而且是带有重量的珍惜。”他以鲁敏的《无主题拜访》为例,主人公拿到体检报告后拜访生命中“意难平”的人,这种对微小隔阂的直面,恰是对人际关系最真挚的珍视。而对于书名同名小说《不可能死去的人》,罗伟章认为其深刻之处在于对“自我说服”的描摹:“全村人不愿相信资助的天才少年已死,用幻想构建他的人生,这种看似自欺欺人的坚守,恰恰是人性中最柔软的执念。”他特别提到,鲁敏的小说“概括力极强”,笔下的人物不仅是某类人的代表,更触及了人类共通的困境,“她写的不是某一个孤立的故事,而是能代表一类人,甚至映照人类共同处境的样本”。

作为主持人,王小王在话题推进中分享了自己的阅读感悟与活动设计初心:“我们最初给活动定的主题是‘从细节中去往人性秘境’,这个细节既指生活细节,也指写作细节。”她以《无主题拜访》为例,谈到“拿到体检报告”这一生活化场景的共鸣:“我们在医院常看到有人拿着体检报告神色各异,却很少去想他们内心的波澜——而文学恰恰留住了这些看不见的心理活动,让抽象的情绪变成可触摸的文字。”她特别提到,自己从小说中读到的是“坚韧”,与罗伟章读出的“珍惜”形成奇妙呼应:“一部好作品就像多棱镜,每个人的生命经历不同,看到的面向也不同,这正是文学的魅力。”

这种从日常细节切入的创作,被评论家毛尖称为“触觉现实主义”——让芸芸众生变得可感可触。鲁敏强调,她的写作已从年轻时的“技巧追逐”转向“时间的忠实呈现”。这些小说不追求跌宕起伏的剧情,而是在“薄片一样的时间里往深里挖”,比如中年人的沉默困境、乡土游子的精神回望、普通人的自我寄托,这些被忽视的日常,恰恰藏着最本真的人性。罗伟章对此深表赞同,他认为鲁敏的叙事方式“特异而决绝”:“有些题材看似难以为继,但她总能坚持写下去,并且写得极具深度。她带着不确定性去探索生活的多种可能,这种书写方式对我冲击很大。”

●写作之思:从生活碎片到文学种子

“写作的灵感,往往源于生活中让你汗毛竖起的瞬间。”鲁敏分享了创作的核心秘诀。她以长篇小说《六人晚餐》为例,南京厂区爆炸后,她听到方圆五公里内邻居们一起清扫玻璃渣的声音,这个瞬间让她确定了主人公的死亡方式——“厂区的衰落与爆炸,是时代与个体命运的必然联结”。这种将生活碎片与个人体验、时代背景产生“化学反应”的能力,正是她创作的关键。

王小王在对话中分享了一个真实的写作困惑案例,让话题更贴近普通读者与年轻写作者:“前两天在一所中学和学生交流,有孩子问‘为什么我写作总没素材’。我当时就以《暮色与跳舞熊》为例,告诉他们素材不在于经历多少,而在于是否有一双发现的眼睛——鲁敏老师从街头跳舞熊身上看到的,是现代人的孤独与联结渴望,这就是从细节到文学的转化。”她进一步阐释:“小说本身是‘无中生有的艺术’,这种‘虚妄’恰恰是生活最本质的真实。作家把生活细节经过想象与伪装,最终呈现的故事,往往比现实更接近真相。”

罗伟章将这种灵感转化称为“种子的生长”:“生活中的‘丧失’——丢失的友情、逝去的时光、未完成的心愿,都是小说的种子,作家需要给它合适的土壤与温度,让它长成承载人类共同命题的作品。”他补充道,好的小说背后必然有“巨大的支撑”,比如爱情、孤独、人的困境等人类永恒命题,而鲁敏的小说正是做到了这一点,“再小的故事,她都能挖掘出深层的人性重量,让读者看到个体命运背后的普遍意义”。他特别提到,鲁敏的小说打破了同质化的迷思,“当我们关掉手机,那些孤独、渴望与困境并未消失,鲁敏用文字把这些看不见的内心世界呈现出来,这正是文学的价值所在”。

活动最后,鲁敏谈到,写作对她而言是“给普通人的精神祝福”。在AI试图简化一切、效率至上的时代,文学的价值恰恰在于守护人的复杂与温度——那些脆弱、迷茫、坚韧与渴望,都是“不可能死去”的人性印记。正如罗伟章所言:“趁我们还是人的时候,要多读一点这样的好书,多说一点‘人话’。鲁敏的小说让我们重新认识自己,认识他人,认识生活的本质。”而小说集封面的手绘微信朋友圈截图,那些点赞留言的“人”都来自作品,他们用虚构的方式证明:文学让每个平凡的生命,都获得了永恒的可能。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话