文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

三年前的一个下午,我和作家庞惊涛在成都温江的一个院子里茶叙,聊巴西作家罗萨的短篇小说《河的第三条岸》。数年后,庞惊涛搬离温江,活脱脱成了小说里那位毅然离家、独自泛舟河上的父亲,找寻着既非此岸亦非彼岸的第三条岸。

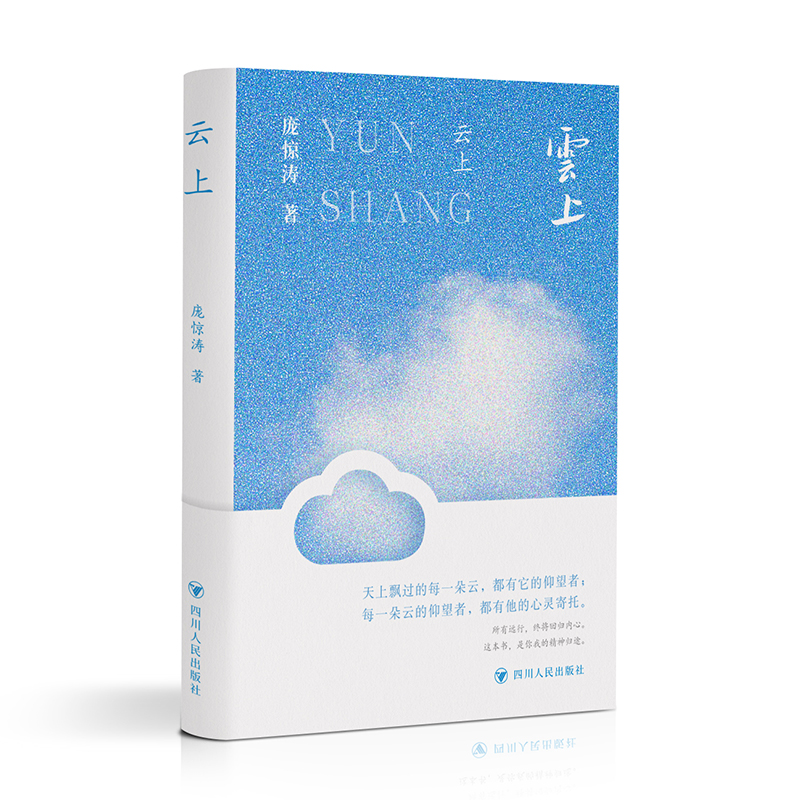

近日,读到庞惊涛的全新散文集《云上》时,我才明白,他是以细腻深情的笔触,找寻着属于自己、同时也属于这个时代的“第三条岸”。

大地的云

《云上》的根系深深扎入生活,及物而沉实。庞惊涛从一座老屋写起,那些隐于尘烟的人物:石匠明大爷、贺剑叔叔、修爷、巧玲、南池师友……在文字中全都活泼泼地醒来。“枯檐荣,春雨润,杂花生。一溜已经糟烂的老椽子后面,一树碧翠迎着软嫩慵懒的春光,也迎着我们这几个清明祭祖的归人。”老屋不仅是物理空间的存在,更是家族记忆的容器。

在这里,“云上”是缥缈的、绵软的、超越肉身的,“云上”又是生根的、稳固的、坚守原本的。散文集中几乎所有的内容,都是扎实根植于大地的日常,对云天的顾盼。

“天上飘过的每一朵云,都有它的仰望者。而每一朵云的仰望者,都有他的心灵寄托。”人到中年的庞惊涛,逐渐成为云的仰望者,因为云是他迄今为止所见最为自由的物象。

这种对自由的向往,与《河的第三条岸》中父亲执意泛舟河上的选择如出一辙——都是在找寻现实与理想之间的平衡点。

消逝的牛

《云上》的深刻之处,在于它不仅回望过去,更直面当代对传统的消解。当工业文明取代农耕文明,当城市生活更新乡村聚落,那些曾支撑起乡愁的载体,正以不可逆的姿态消失。

牛的消失是这一困境的典型象征。在《牛年六记》中,牛不仅是牛,更是独立的鲜活主体。庞惊涛通过记录一头耕牛的消亡史,心之所持是每个生命都应该被温柔以待的悲悯。

“工程车喝油,牛吃草。吃草的干不过喝油的”。话实在,理实在,也实在让人肃然。

耕牛的主人们——邻里关系的异化则是另一重更大的困境。“亲如一家”的“院子”生态,也随耕牛一并消失于无垠的“新农村”“新时代”。

旧时的人

“彬不在,旭东不在,在科不在,所有的少年玩伴都不在。”读到这句话时,鼻子微酸,半声轻叹。

面对乡愁的现实困境,庞惊涛没有停留于怀旧与感伤,而是通过书写完成自我救赎——将故园记忆转化为精神涵养,在回望中找寻心灵的归栖。

《百年一瞬》中,从高祖庞高轩的“桅杆公地”说起,串联起曾祖、祖父、父亲的生命轨迹。在梳理并深刻理解家族命运脉络的同时,接纳个体的局限。

对自我身份的确认,则是庞惊涛与当下和解的关键。作为父亲,他反思自己“缺席的父爱”;作为儿子,他理解了父亲与保健品传销商人之间的养生“买卖”;作为游子,他让太太在云上的庭院里种下三分花树,他在三分花树间徜徉,书写整个故园。

念念不忘,必有回响。庞惊涛执着于写旧,是因为曾经有人,就这么“旧”地活过一生。

抵达的岸

《云上》是庞惊涛唱给故乡的一支恋曲,因此,似乎可以称之为“恋曲2025”。或许对庞惊涛而言,风雨飘摇的乡下老屋固然是故乡的牵绊,洋溢着蓬勃生命气息的润泽云上,又何尝不是故乡呢?并且,是满盛着自己与家人丰盈生命状态的新故乡。

读罢《云上》,我仿佛看见庞惊涛如同那位父亲,在现实与理想之间的河流泛舟。但不同的是,他似乎找到了自己的第三条岸——书写,在字里行间搭建一座延绵生息的故园。

正如庞惊涛书中所言:“故事不是时间的使者,故事只是时间的证明。证明我们的来处,也证明我们的归途。”

原来心灵之河,没有此岸与彼岸的对立,只有如云般自由舒展的第三条岸——它一直在,等着我们去找寻,去抵达。(本文作者:马琳)

编辑:何建 二审:周华 三审:马驰

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话