文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

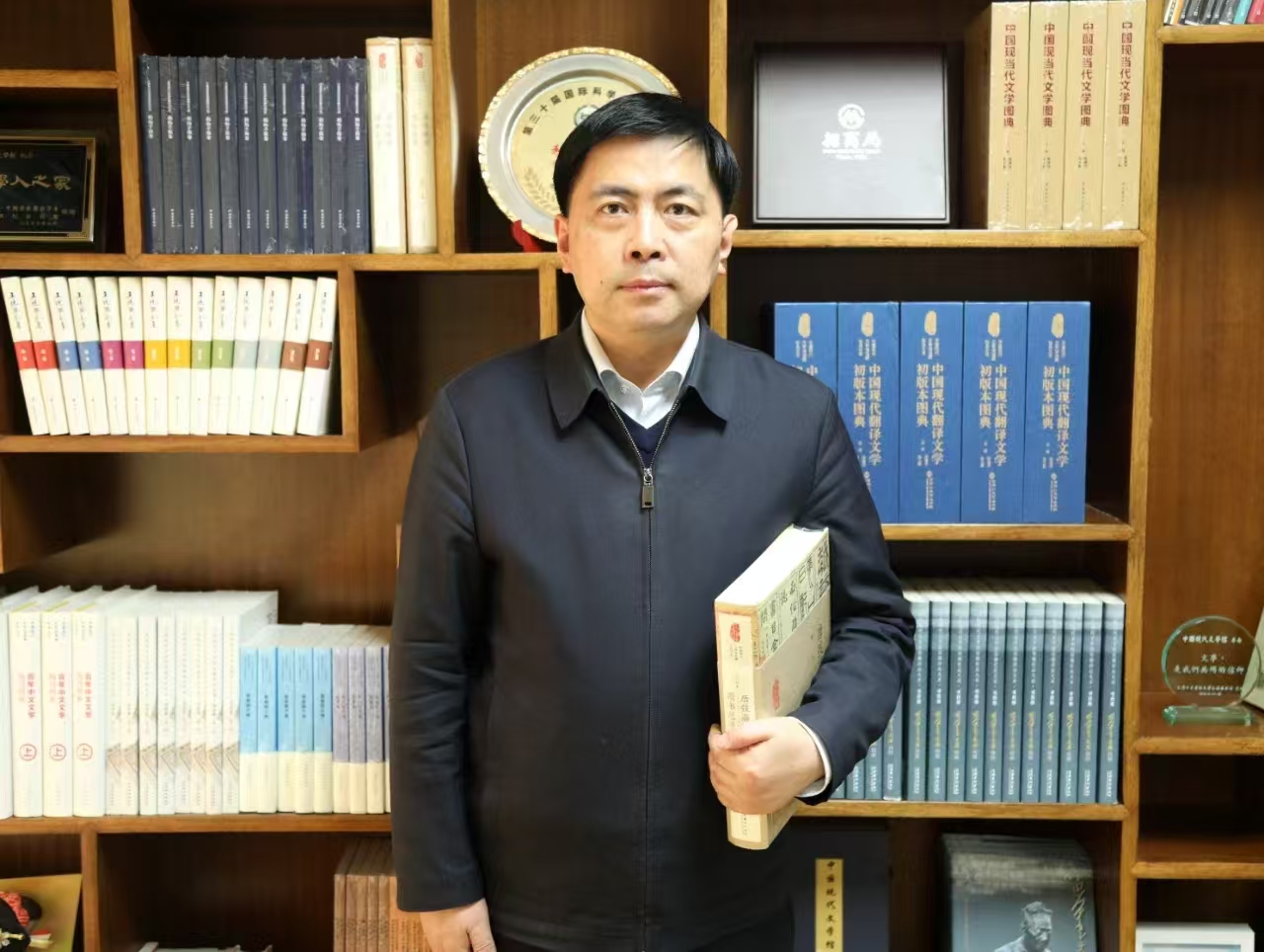

“茶中故旧是蒙山”,白居易笔下的一句诗,在王军眼中不仅是文人雅趣的写照,更是一把解锁中华文明脉络的钥匙——它连接着山东“东蒙”与四川“西蒙”的跨地域呼应,串联起从西汉《僮约》“武阳买荼”到清代银瓶贡茶的贸易史,更让茶从“名贵饮品”升华为“精神故旧”。中国现代文学馆常务副馆长王军以文学文献为锚点,在“茶与文”的对话中,让蒙山茶背后的人文记忆与文明统一性变得可触可感。

作为中国现代文学馆常务副馆长,王军的研究与写作始终围绕“文学文献的历史价值”展开,核心特点是“从手稿、信札、期刊等文学文本中,发掘、整理和印证历史文化的细节”,他坚信“文学文本不仅是审美的对象,也是承载社会史、生活史、物质史的宝贵容器”。在茶与文学的研究中,这一特点尤为突出——他不局限于茶诗的审美解读,更擅长从文学片段中挖掘茶史的关键证据。

谈及对茶的独特认知,王军从茶的文献溯源展开:陆羽《茶经》开篇定义“茶者,南方之嘉木也”,并记载茶的古称有“荼、槚、蔎、茗、荈”五种,追溯“茶之为饮,发乎神农氏,闻于鲁周公”的脉络;《诗经》中“谁谓荼苦,其甘如荠”的记载,标志着茶最初作为“苦菜”的物质属性,而到了汉代,王褒《僮约》中“牵犬贩鹅,武阳买荼”“烹荼尽具,已而盖藏”的文字,则成为“世界最早的茶叶贸易记载”,让茶从自然草木走向商品经济。

在他看来,茶的文字演变背后是文化认知的升级:从《诗经》的“荼”到陆羽《茶经》的“茶”,标志着茶从一般植物中独立为文化符号;而现代文学则进一步丰富其内涵——老舍《茶馆》让“茶”成为观察社会的微型舞台,王旭烽《茶人三部曲》让“茶”串联起家族命运与民族兴衰,“完成了从‘字之变’到‘文之魂’的延续”。

●文学文本不仅是审美的对象

◎读者报:您在文中提到,山东沂蒙的“东蒙”与雅安的“西蒙”因《天下大蒙山》石碑形成跨越地域的呼应,这种个人故乡与蜀地茶源的双重羁绊,是否是您选择“茶中故旧是蒙山”作为讲座主题的核心动因?

王军:是的,这确实是核心动因之一。十五年前我在重庆初见“茶中故旧是蒙山”楹联时的亲切感,源于我对故乡“东蒙”(山东蒙山)的情感。而四年前在雅安挂职时,亲眼见到清雍正六年的《天下大蒙山》石碑,其上铭刻“《禹贡》所载:山有二蒙,有徐曰东蒙,在梁曰西蒙”,这无疑是一次跨越时空的文化确认。《尚书·禹贡》作为最古老的地理文献,其记载为这种双蒙呼应提供了坚实的历史依据。因此,“茶中故旧是蒙山”于我而言,不仅是一句唐诗,更是一条连接我个人乡愁与学术探寻的纽带,它象征着中华文明在地域多样性之上的文化统一性。

◎读者报:从初入蜀时见到“琴里知闻唯渌水,茶中故旧是蒙山”的楹联心动,到雅安挂职时深挖蒙山茶史,这个过程中您对“茶与文学”关系的理解发生了怎样的深化?

王军:这个过程让我对“茶与文学”关系的理解,从风雅的点缀深化为文明的记录。初识楹联,更多是审美上的共鸣。而挂职后的深入研究,让我发现文学是茶史考据的宝库。例如,西汉王褒的《僮约》“武阳买荼”“烹荼尽具”,以游戏之笔,却为世界茶叶贸易史提供了最早的文献证据;司马相如《凡将篇》中的“荈诧”,扬雄《方言》中“蜀西南人谓荼曰蔎”的记载,都让茶的古老称谓活在文学的记录里。文学不仅是茶事的歌咏者(如白居易、刘禹锡的茶诗),更是茶史演进的见证者和参与者,它用鲜活的文本,弥补了正史记载的不足。

◎读者报:您在讲座中提及王褒《僮约》“武阳买荼”是世界最早的茶叶贸易记载,这种以文学文本补证茶史的研究方法,与您在文学馆从事的文献整理工作是否存在内在关联?

王军:存在深刻的内在关联。文学馆工作的核心之一,正是从手稿、信札、期刊等文学文献中,发掘、整理和印证历史文化的细节。王褒的《僮约》正是一个绝佳例证:它本是一篇俳谐文学作品,但其中“武阳买荼”“烹荼尽具”的记载,却成为考证西汉时期茶叶成为商品、饮茶已有专用器具的关键史料。这与我们通过梳理作家日记中的购书单研究其思想来源,或通过作家往来书信考证文坛轶事,在方法论上是相通的。我们都相信,文学文本不仅是审美的对象,也是承载社会史、生活史、物质史的宝贵容器。

●“禅茶一味”的文学意境

◎读者报:白居易留存64首茶诗,且将蒙山茶视作“穷通行止长相伴”的故旧,相较于其他唐代文人对蒙山茶的赞誉,您认为白居易的茶书写最独特的文学价值在哪里?

王军:白居易茶书写的独特价值,在于他将茶从一种名贵的饮品或身份的象征(他是三品官员,故能得到皇帝赏赐的贡茶),彻底内化为个人生命哲学的寄托。其他文人如刘禹锡“白泥赤印走风尘”写其贡品之贵,李肇《唐国史补》评其“号为第一”,多着眼于蒙山茶的社会声望与物质层面。而白居易在《琴茶》诗中,将蒙山茶与古曲“渌水”并置,视为超越宦海浮沉、无论“穷通行止”都忠诚相伴的“故旧”。这使茶超越了物欲,成为他在“陶陶任性一生间”与“自抛官后春多醉”的生命历程中,保持精神独立与内心宁静的伴侣,开创了“禅茶一味”的文学意境,赋予了茶文学以深邃的人格力量和哲学高度。

◎读者报:从《诗经》的“荼”到陆羽《茶经》的“茶”,茶的文字演变背后是文化认知的升级,这种文字流变在现代文学创作中是否仍有延续性体现?

王军:有的。这种流变在现代文学中体现为对“茶”的文化内涵的进一步开掘与转译。从《诗经》“谁谓荼苦”的苦菜,到陆羽定格“茶”字,标志着它从一般植物中独立出来,成为一种文化符号。现代文学则继续丰富这个符号。例如,在老舍的《茶馆》中,“茶馆”已不只是一个饮茶空间,更是观察社会百态、承载历史变迁的微型舞台,“茶”成了透视国民性的媒介。在王旭烽的《茶人三部曲》中,“茶”更是一个家族的命运脉络,与民族兴衰紧密相连。这表明,现代文学承接了古人赋予“茶”的文化生命,并依据时代语境,不断为其注入新的精神内涵,完成了从“字之变”到“文之魂”的延续。

●提炼出甘醇与本真

◎读者报:李白“影入平羌江水流”的青衣江、苏轼“且将新火试新茶”的诗意,都与蜀地茶区形成地理与文学的重叠,您如何看待蜀地茶生态对文人创作的精神滋养?

王军:蜀地独特的茶生态,为文人创作提供了独特的地理灵气与精神滋养。青衣江在流经雅安城区的那段,也称“羌江”或“平羌江”,是李白“影入平羌江水流”的清澈背景,也是孕育蒙山茶的源头活水(关于李白这首诗,我个人认为并非写于雅安青衣江,虽然天气好的时候,从雅安可以看到峨眉山,雅安市汉源县也有清溪古镇)。这种“高山云雾出好茶”的生态环境——如我讲座中所说,蒙山正处于北纬30度、地理学上胡焕庸线、华西雨屏线交汇处,“十日曾无一日晴”的云雾缭绕——不仅造就了茶叶的优异品质,也塑造了一种朦胧、深邃、富于灵感的创作氛围。苏轼“且将新火试新茶”的超然,正是蜀地山水(苏轼“想见青衣江畔路”)与茶事共同淬炼出的豁达人生观的体现。蜀茶的清香、甘醇与回味,与文学的含蓄、蕴藉与深邃异曲同工,这片土地的自然禀赋,通过茶的媒介,化为了文人笔下的气韵与风骨。

◎读者报:您认为蜀地茶文化中“敬茶为礼、清茶廉心”的核心价值,对当代文学创作有哪些启示?

王军:“敬茶为礼”体现的是秩序与和谐,“清茶廉心”追求的是朴素与澄明。这对当下文学创作是宝贵的启示。在题材上,它提醒作家关注日常生活中的礼仪与人情之美,从一杯茶中见世道人心。在精神内核上,它反对浮华与喧嚣,倡导一种沉静、内省、回归本真的创作态度。正如古人饮茶追求“淡泊有味”,文学创作也需要在纷繁的世相中,提炼出那种历经煎熬(如茶叶杀青、冲泡)后依然留存的甘醇与本真。这种价值取向,有助于匡正文学创作中的过度物质化、欲望化倾向,引导作品走向更深沉的精神境界。

●构建完整的茶文化艺术档案库

◎读者报:中国现代文学馆馆藏近百万件藏品中,是否包含与茶相关的手稿、信札或文献?若以此为基础策划展览,您会如何设计“茶与现代文学”的叙事脉络?

王军:馆藏中与茶相关的藏品颇为丰富。例如:老舍:其作品《茶馆》自不待言,手稿及相关创作札记中,必有对茶空间与社会变迁关系的深刻思考;鲁迅:日记和信札中常有购茶、饮茶的记录,例如其在上海时期与内山完造在内山书店的茶叙,是研究其晚年社交与思想状态的重要线索;张恨水:在其《金粉世家》《啼笑因缘》等小说的手稿中,茶事是描绘市民生活、推动情节发展的重要细节;当代作家:如王旭烽《茶人三部曲》、李舫关于丝绸之路与茶文化的散文等。

若以此策划“茶与现代文学”展览,我将设计如下叙事脉络:第一单元:清泉初沸——启蒙者的茶桌:以鲁迅、胡适等为中心,展现茶如何伴随新文化运动的思考与论辩;第二单元:人间烟火——市井的茶碗:聚焦老舍、张恨水、汪曾祺等,展示茶馆、家庭茶事如何成为描绘社会百态、承载民间情感的舞台;第三单元:文心茶语——书斋里的茶香:通过冰心、巴金、杨绛等作家的信札、日记,呈现茶在私人写作空间中作为精神慰藉与情感纽带的作用;第四单元:叶脉新绿——传统的现代转译:展示阿来、王旭烽等当代作家如何以茶为意象,书写民族文化、家族史诗与全球化语境下的文明对话。

◎读者报:文学馆曾通过“科技+文学”模式活化名家手稿等文物,对于蒙山茶这样的传统文化IP,是否可以借鉴类似思路打造跨媒介的文学传播项目?

王军:完全可以。我们可以为蒙山茶打造一个“可沉浸、可感知、可携带”的跨媒介文学项目。一是 AR(增强现实)文学地图:在蒙顶山实地,通过APP扫描,虚拟重现白居易品茗赋诗、背夫行走古道的场景,让游客“走进”文学现场。二是数字藏品:将经典茶诗手稿(如馆藏相关作品)、蒙山四季茶景制成唯一性数字艺术品,赋予其新的收藏与传播价值。三是 “茶味文学”有声剧:制作系列音频节目,将茶诗、茶文与采茶、制茶的自然音效(如山泉、炒茶声)融合,打造“听觉的茶席”。四是互动式叙事体验:开发线上小程序,用户可以选择扮演吴理真、王褒、白居易等角色,在互动故事中“亲历”蒙山茶的关键历史节点。

◎读者报:文学馆一直注重文学传统的延续,您认为“茶文学”是否具备成为特色收藏方向的潜力?具体可涵盖哪些维度?

王军:“茶文学”极具成为特色收藏方向的潜力。具体可涵盖: 经典文本系统:系统收藏从《僮约》《茶经》到现当代茶主题文学的各种版本、注本及译本;创作过程档案:重点收集当代作家创作茶主题作品的全流程档案,包括创作手稿、修改痕迹、采风笔记、相关通信;口述史与影音文献:对茶文化传承人、制茶大师、老茶人进行影音访谈,记录活态的茶文化记忆;跨界艺术文献:收藏以茶为题材的书法、绘画、戏剧剧本、影视作品等,构建完整的茶文化艺术档案库。

●写出变中之“魂”

◎读者报:唐代“白泥赤印”的贡茶制度与当代“茶马古道”文旅开发,茶的文化形态不断演变,您认为现代文学应如何捕捉这种时代变化中的茶魂?

王军:现代文学应捕捉茶从“权力象征”“经济物资”到“文化体验”“精神消费品”的演变内核。书写“白泥赤印”的贡茶史,需写出其背后的制度与人性的张力;书写当代“茶马古道”文旅,则需洞察传统在商业浪潮中的蜕变与新生。文学不应止于怀旧,更应深刻表现今天茶农、茶商、茶客的新故事,以及茶在互联网时代、全球化背景下的新形态。核心是抓住“茶”作为媒介,所映照的人与自然、人与历史、人与社会关系的变迁,写出变中之“魂”——即中华民族那份对自然馈赠的珍惜、对技艺精神的坚守以及对和谐生活的永恒追求。

◎读者报:四川省文联2025年度重点文艺创作扶持项目——沉浸式情景剧《巴蜀茶诗吟 千秋蒙顶颂》将吴理真、苏轼等茶史人物搬上舞台,这种创作形式与文学书写相比,在传播茶文化上有何互补性?

王军:沉浸式情景剧与文学书写是“体感”与“心悟”的互补。文学书写通过文字激发想象,允许读者在静默阅读中反复品味、深度思考,如白居易诗中的“穷通行止长相伴”,需在沉吟中体会其人生况味。而沉浸式剧场则提供了具身的、多感官的综合体验:能看到吴理真种茶的艰辛,听到炒茶的声音,闻到弥漫的茶香,甚至感受到舞台光影营造的蒙山云雾。它将抽象的文字符号转化为可感知的声光电影,更易于在短时间内打动观众,实现广泛而直观的文化传播,尤其适合对年轻群体和初识者进行启蒙。二者结合,方能实现茶文化从“知”到“感”的全面浸润。

●“将史料化为情境,让考证服务于人物”

◎读者报:作为文学领域的从业者,您认为当代作家在书写茶主题时,如何避免陷入史料堆砌,实现历史深度与文学美感的平衡?

王军:我觉得,关键在于“将史料化为情境,让考证服务于人物”。我的讲座中提到“背夫”时,没有罗列多少吨茶叶的贸易数据,而是描绘了他们“拐子跺在石上清脆的声音”、胸前挂的刮汗篾片、女背子携带的笋壳“水槽”,以及“说着说着,人已没了”的生死无常。这就是文学的处理方式。作家应深入历史细节,但目的是为了复活那个时代的生活质感与人的命运。要以人物的命运经纬贯穿史料,让王褒的《僮约》成为家奴的日常劳役,让“白泥赤印”成为角色命运转折的契机。让历史在人物的悲欢离合中变得可触可感,文学的美感便自然蕴藏其中。

◎读者报:从蒙山云雾到青衣江水,哪些茶事或景致可能成为您未来文学研究或创作的灵感?

王军:未来,以下几个场景将持续给我以灵感:永兴寺的禅茶:在千年银杏树下,感受“蒙山施食”祖庭的庄严肃穆,体会茶与禅宗仪轨相融的精神境界;古道上的拐子窝:那些被背夫铁杵在青石上戳出的深深窝痕,是沉默的史诗,承载着无数个体的血泪与坚韧,是书写中华民族交融史的绝佳切入点;江口镇的古今交汇:站在王褒笔下“武阳买荼”的古码头,遥想当年“白昼船行千艘”(郑世元《捉船行》)的盛景,感受历史长河与青衣江水的奔流不息;蒙顶山的“皇茶园”:想象历代贡茶在此采摘、封缄、驰送长安的场景,思考“从庙堂到民间”的茶之路所蕴含的文化权力与民生经济的变迁。这些景致与茶事,不仅是风物,更是一页页活着的、有待深入开掘的文学与历史文本。

【记者手记】

在整理完毕专访资料后,天色已暗,已经2个小时了,桌上茶杯的余温仍在,恰如王军副馆长口中“茶中故旧”的意象——平淡却持久。再忆与王军交流中专访最动人的,不是蒙山茶“唐代第一贡茶”的尊贵身份,也不是乾隆银瓶贡茶的奢华记载,而是文学与茶之间那种“双向奔赴”的羁绊:文学让茶从“一片叶子”变成有故事、有精神的文化符号,茶则让文学从“纸上文字”落地为有温度、有生活的生命体验。

王军以自身“东蒙”与“西蒙”的双重羁绊为起点,用《尚书・禹贡》的记载、《僮约》的片段、白居易的诗句,为蒙山茶搭建了一条“从物质到精神”的千年路径。他提出的“以文学补证茶史”,本质上是用人文视角激活历史细节——当我们从《茶馆》的茶桌看到社会变迁,从“天路背夫”的故事看到劳动精神,茶便不再是单纯的饮品,而是承载文明记忆的载体;文学也不再是孤立的文本,而是连接过去与现在的桥梁。

如今,当“科技+文学”成为活化传统文化的新路径,蒙山茶的故事或许会以AR、有声剧的形式走进更多人心中。但无论形式如何变化,茶与文学共同承载的“敬礼”“廉心”“坚守”等精神内核,才是最珍贵的“故旧”。“穷通行止长相伴”,这份跨越千年的精神共鸣,终将在当代继续生长,成为中华优秀传统文化生生不息的动力。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话