文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

2025年天府书展虽已落下帷幕,但成都世纪城新国际会展中心2号馆内“天下九寨沟 大美阿坝州”展区留下的文化余温仍在读者心中延续——羌族《羊皮鼓舞》的激昂鼓声、藏族织绣的指尖韵律、唐卡绘画的细腻笔触……不仅让阿坝州非遗成为书展“最亮的星”,更以“非遗+阅读+体验+消费”的创新模式,构建起文旅融合的全新实践场景,为“锦绣天府・安逸四川”文旅品牌注入鲜活动能。

●场景革新:让非遗从“静态展品”变为“可感体验”

“咚咚!咚咚!”10月17日上午,2025天府书展主展场2号馆,羌族非遗表演《羊皮鼓舞》的激昂鼓声穿透人群。身着传统羌族服饰的表演者手持羊皮鼓,舞步刚劲有力,鼓点如远古回响,瞬间将逛展读者的注意力拉向“天下九寨沟 大美阿坝州”展区。

走进阿坝州展区,最先吸引观众目光的,是汇聚了13个县市特色的非遗集市。藏羌织绣、唐卡绘画、藏香、石雕等特色非遗手工艺品琳琅满目,更有传承人现场端坐,指尖翻飞间演示手工剪纸、藏羌刺绣、藏香制作的全过程。“以前只在博物馆见过藏羌织绣,今天能亲手跟着老师穿针引线,才知道每一朵花纹里都藏着民族的故事。”参与体验的成都小学生李雨桐举着自己的织绣半成品,兴奋地说。

这样的互动体验,正是阿坝州展区的核心设计。多名小学生在省级非遗传承人的指导下触摸藏族织绣的智慧;藏医药传承人从藏医药发展史切入,带领逛展读者完成藏香制作的完整环节。“我们不想让非遗只躺在展柜里,而是要让观众‘上手’‘入心’,带着自己制作的非遗作品回家,这才是最深刻的文化记忆。”阿坝州文广旅局四级调研员罗央吉在谈及展区设计理念时表示,“从‘看’到‘做’的转变,让非遗从抽象的文化符号,变成了可触摸、可拥有的生活体验,这也是我们推动非遗活态传承的关键一步。”

非遗舞台上,文化表达更显鲜活。阿坝藏族民间曲艺《折嘎》以幽默的表演演绎民间传说,羌族《羊皮鼓舞》的鼓声如雷,唤醒远古的民族记忆,川西藏族山歌与别斯满服饰、安多服饰展演同步进行,让观众在视听盛宴中读懂阿坝州的多元文化。而精品图书展区内,近200种涵盖阿坝州历史文化、风景摄影、本土文学的出版物(包括《阿坝州文库》《中华羌族历史文化集成》),以及特设的“阿来作品专区”,则以文字为媒,为体验式感受提供了深度文化注解。

在“阿来作品专区”前,读者李女士的笔记本上写满批注:“读《尘埃落定》时对嘉绒藏族的想象,在唐卡体验区找到了视觉对应。”这种联动在展区随处可见:非遗体验区的织绣传承人会引用《中华羌族历史文化集成》讲解针法流变,《折嘎》曲艺表演者手持的脸谱道具,能在《阿坝州文库》中找到图文注解。

这个承担书展首个非遗馆首展任务的展区,用四天时间证明:文化传承从来不是博物馆里的静态陈列,而是可阅读、可触摸、可共创的活态实践。

在负责此次活动的阿坝州文广旅局四级调研员罗央吉看来,书展的核心是“人”与“文化”的连接,而阿坝州的优势在于“自然景观”与“人文底蕴”的双重稀缺性。“很多人知道九寨沟,但未必了解整个阿坝州;知道阿坝州的风景美,却未必清楚这片土地上的非遗传承、生态故事、民族文化。我们希望通过书籍这个载体,把阿坝州的‘全貌’呈现给读者,非遗摆件则能让大家触摸到阿坝州的‘文化温度’。图书是文化的根脉载体,非遗是文化的活态呈现,二者结合才能让读者看懂‘大美阿坝州’的深层逻辑。这也是我们落实州委‘五个之州’建设要求的具体实践。”

●机制创新:为非遗传承搭建“长效桥梁”

展区的深度价值,不仅在于短期的文化展示,更在于构建非遗传承的长效机制。在阿坝州展区开馆仪式上,一场“强强联手”的签约仪式引人关注——阿坝州非遗协会、文轩国际文化传播有限公司,与10所成都特色非遗基地学校共同签订合作协议,明确将通过“共研特色非遗课程、共建非遗传承实践基地、共推两地师生互访、共促文教旅深度融合”,让阿坝州非遗走出雪山草原,走进校园与市场。正如中国作协副主席、四川省作协主席阿来在与第十一届茅盾文学奖、第五届鲁迅文学奖双料得主乔叶在该展区举行的“阿来、乔叶文学对谈暨‘文学川军荐书’(第三季)颁奖典礼”上对谈时所言:“文化的生命力,在于从故纸堆走进生活现场。”

据了解,三方合作将聚焦“非遗+教育+文旅”的融合创新:阿坝州非遗协会整合13个县市的非遗资源,提供传承人师资与技艺支持;文轩国际发挥出版与文旅平台优势,将非遗内容转化为课程教材、文创产品;10所成都非遗基地学校则负责落地教学实践,让青少年成为非遗传承的“生力军”。“这种联动打破了地域与行业的壁垒,让非遗传承从‘单点发力’变为‘抱团前行’。”罗央吉补充道,“未来,我们还将依托合作打造的体验项目和文化空间,让游客既能在阿坝州的山水间感受非遗,也能在城市里触摸阿坝州文化,实现‘走出去’与‘引进来’的双向互动。”

书展期间的系列文化活动,则让传承的维度更加丰富。10月18日,作家阿来与乔叶的“文学与旅游的共生密码”对谈座无虚席;10月19日的《敦煌古藏文文献集成》分享会解码历史密码;10月20日的《大地青山:第一书记何小青》新书发布会,以文学力量致敬时代精神。这些活动让阿坝州文化既能通过非遗技艺触摸,也能通过文学对话共鸣,形成多层次的传播矩阵。阿坝州展区,让阅读成为连接文化与旅游的重要纽带。

“书展是一个起点,不是终点。”中共阿坝州委常委、宣传部部长依当措在接受采访时强调,“我们希望以天府书展为平台,不仅推广阿坝州的藏羌文化、生态文化、红色文化和非遗双创产品,更要为非遗传承人拓宽思维眼界,让他们融入现代发展视角,提升创新能力。”

●价值共生:阿坝州实践为“安逸四川”注入新活力

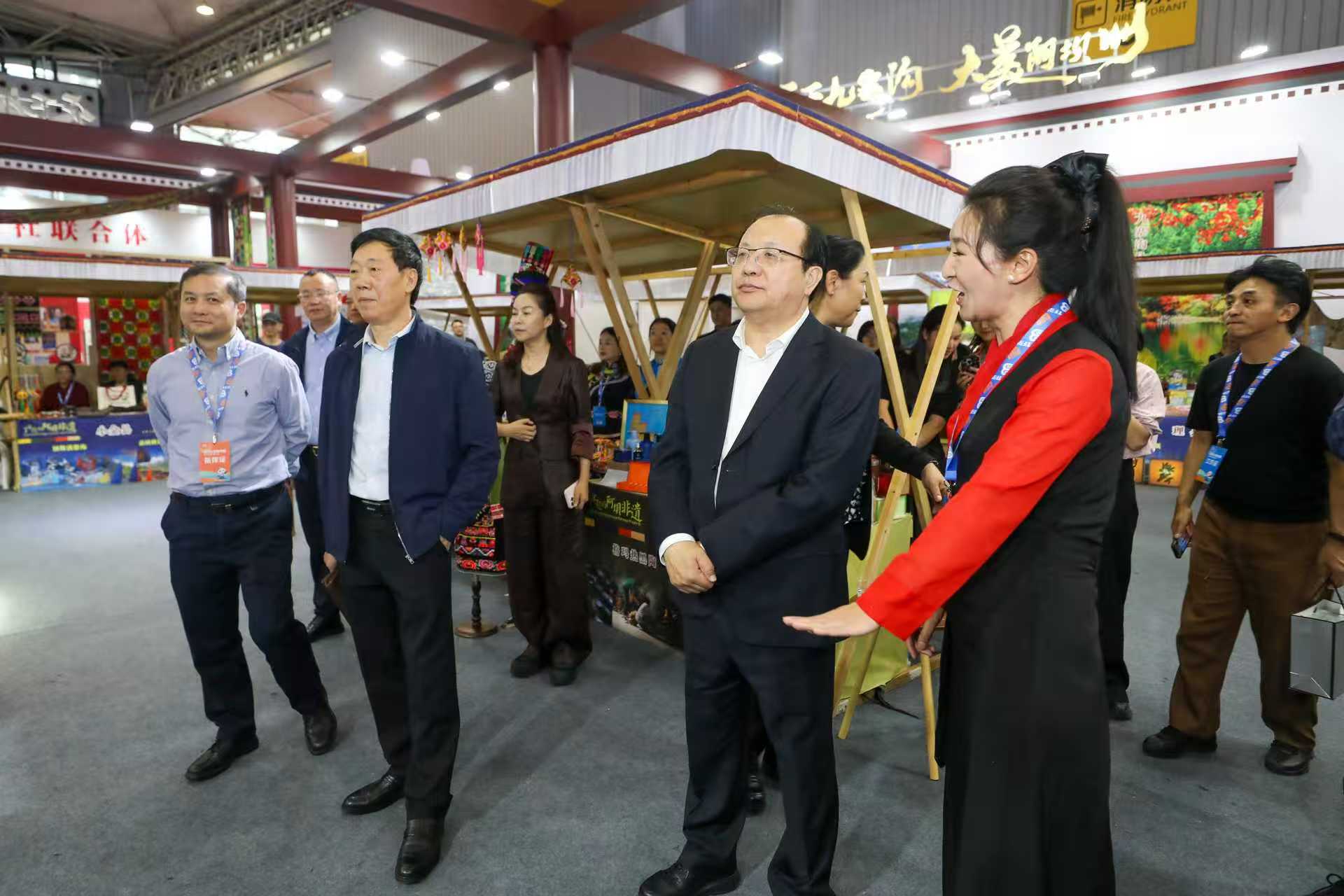

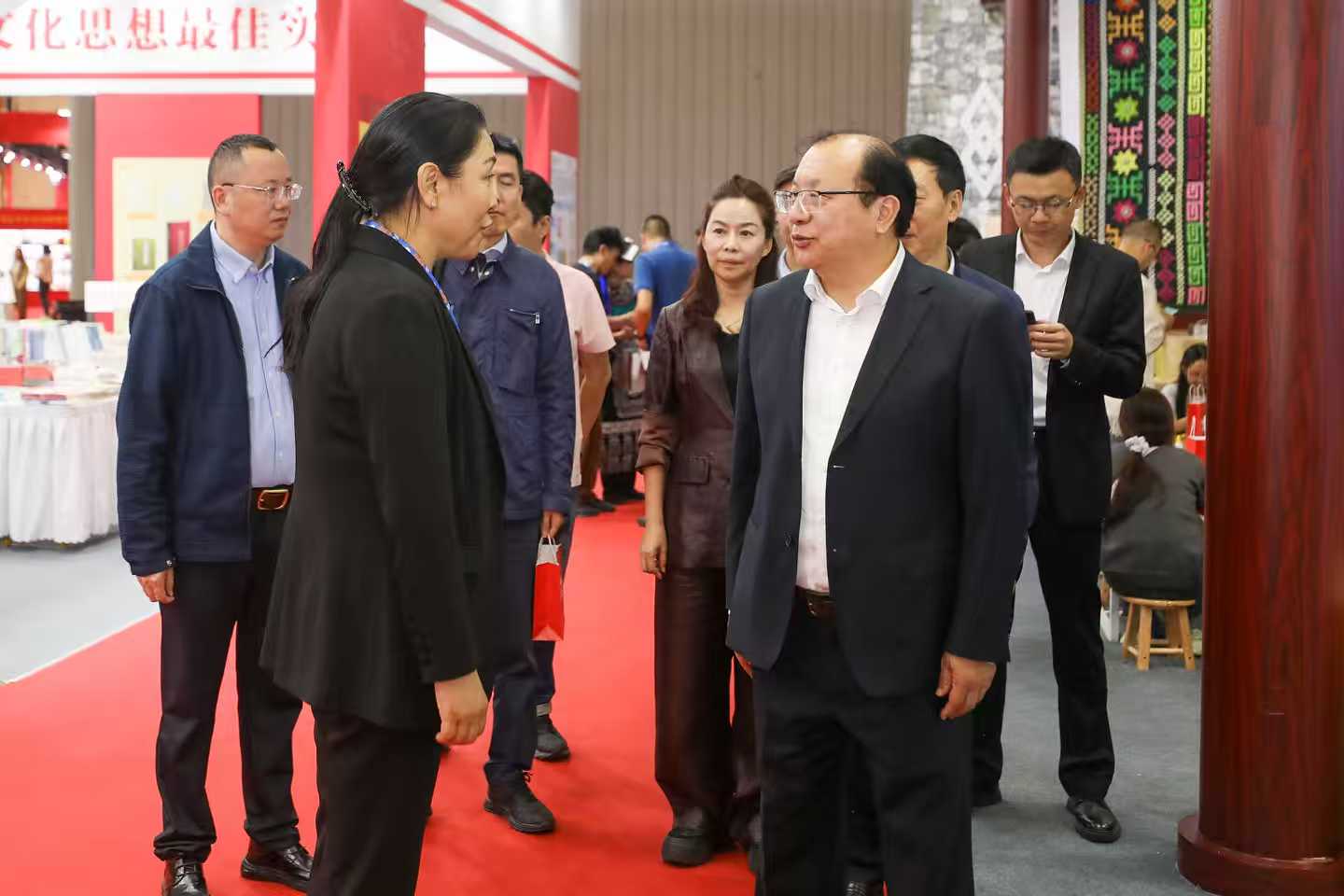

四川省委常委、宣传部部长郑莉巡馆时,依当措对阿坝州展区的设计理念作了汇报——展区紧扣助力“锦绣天府·安逸四川”文旅品牌建设的目标,用好阿坝州各项文旅资源,将非遗展示、互动体验、研学课程、文旅推广、产品销售等进行融合呈现,以创新思维结合科学规划,转化为可感知、可体验、可消费的文化体验空间,向广大读者展示丰富多彩、热情好客、与时俱进的阿坝州形象。这也正是阿坝州展区的示范意义:文旅融合不是简单的“文化+旅游”叠加,而是要通过创新场景,让文化成为旅游的“灵魂”,让旅游成为文化的“载体”。

▲中国非物质文化遗产馆党委书记王晨阳参观阿坝州展区

阿坝州拥有九寨沟、黄龙等世界级自然景观,更有藏羌织绣、羌族羊皮鼓舞、藏医药等丰富非遗资源。此次书展展区的实践,正是阿坝州探索“自然景观+非遗体验”双轮驱动的缩影——当游客在九寨沟欣赏山水时,能同步体验藏羌织绣;当游客走进非遗工坊时,能顺着文化脉络深入了解阿坝州的历史底蕴。这种“可观、可感、可参与”的文旅模式,不仅提升了游客的体验感,更让“安逸四川”的品牌形象更加立体丰满。

闭展当日,成都市民罗先生带着亲手制作的藏香走出展区:“原来非遗不是博物馆里的标本,是能带回家的生活。”这种认知转变,正是展区的核心价值所在。“‘安逸四川’的核心,是让游客在四川找到身心的放松与文化的共鸣。”罗央吉表示,“阿坝州的尝试,就是要让每一位走进展区、走进阿坝州的人,既能享受自然的安逸,也能感受文化的温暖。未来,我们将继续以非遗为纽带,推动文旅融合向更深层次发展,让阿坝州故事成为‘安逸四川’的生动注脚,让更多人通过阿坝州,爱上四川。”

“书展结束了,但我心里的‘阿坝州之旅’才刚刚开始。”这是一位读者逛完阿坝州展区后在自己的记事本上所写。从天府书展的一个展区,到文旅融合的一个样本,阿坝州正以非遗为笔,在“锦绣天府”的画卷上,书写着属于自己的独特篇章。而该篇章里的每一笔,都在为“安逸四川”的品牌建设,增添着更深厚的文化底蕴与更鲜活的生命力。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话