文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

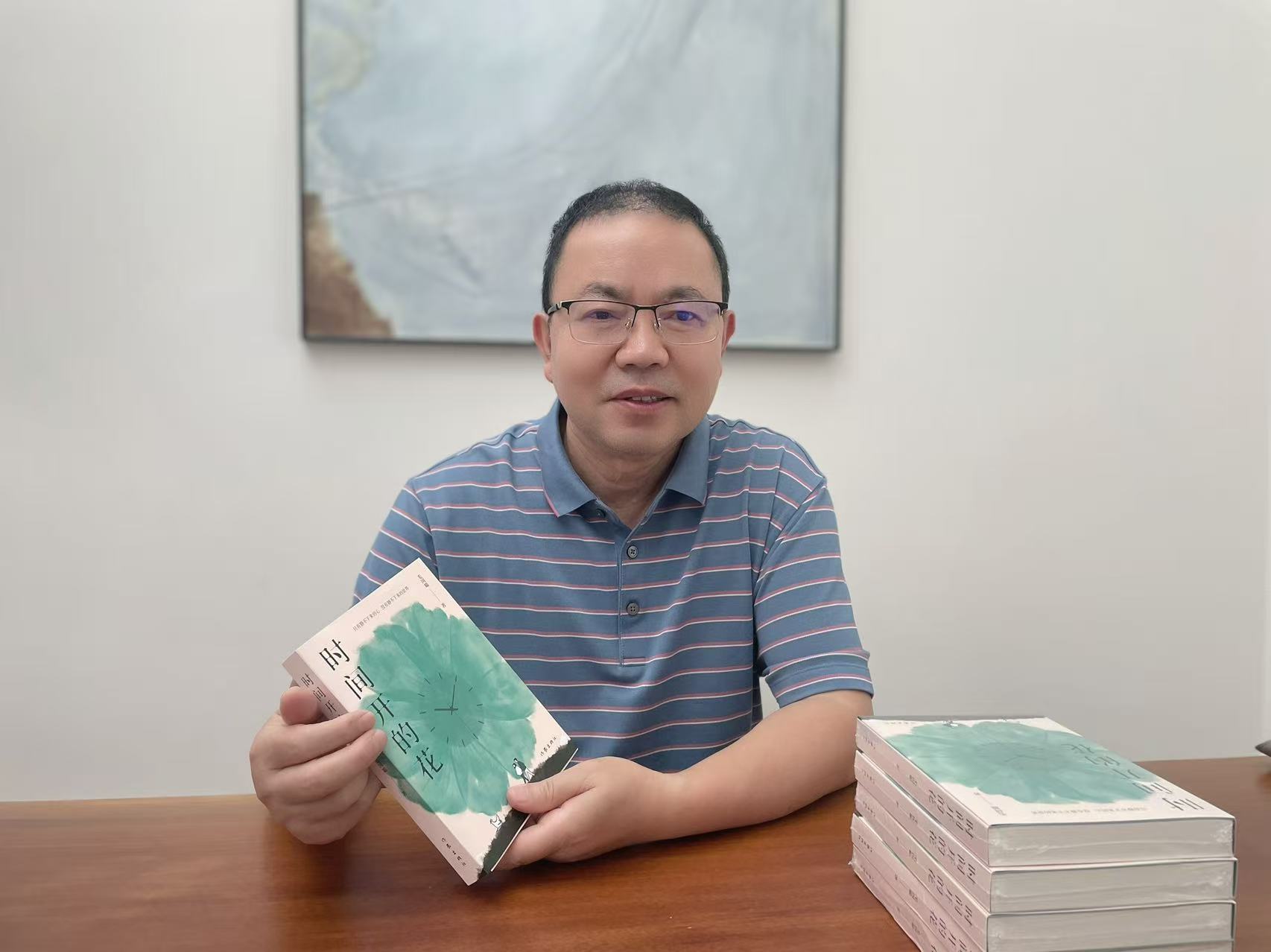

“没有静不下来的心,只有静不下来的世界。”成都市郊街子古镇一座小院,窗外的凤栖山正飘着薄雾,味江的流水声隐约传来。作家毛国聪的新书《时间开的花》,就像这山居的晨光,把小院生活的诗意、中年婚姻的智慧、文人的哲思,酿成了一杯熨帖人心的茶——不是逃离城市的归隐,而是在烟火日常里,找到了心灵与世界和解的方式。

随着《时间开的花》的传播,更多人知道了这位一直默默耕耘在文学田野上的四川作家。但这并非毛国聪第一次走进公众视野。在此之前,他已出版诗集《流浪归来》、长篇小说《生命之门》《九十九个方子》等多部作品,笔触曾聚焦宏大的生命命题与复杂的人性博弈。而这一次,他将目光从虚构的文学世界收回,落在了青城山居的一草一木、一饭一蔬上——《时间开的花》以“春、夏、秋、冬”四辑结构,记录了他与夫人阿宓的山居日常:在陆游诗歌园散步、逛街子古镇买新鲜蔬菜、为牡丹花浇水、和邻居分享家常菜……看似平淡的琐事,却藏着他对生活、婚姻、时间的深度思考。

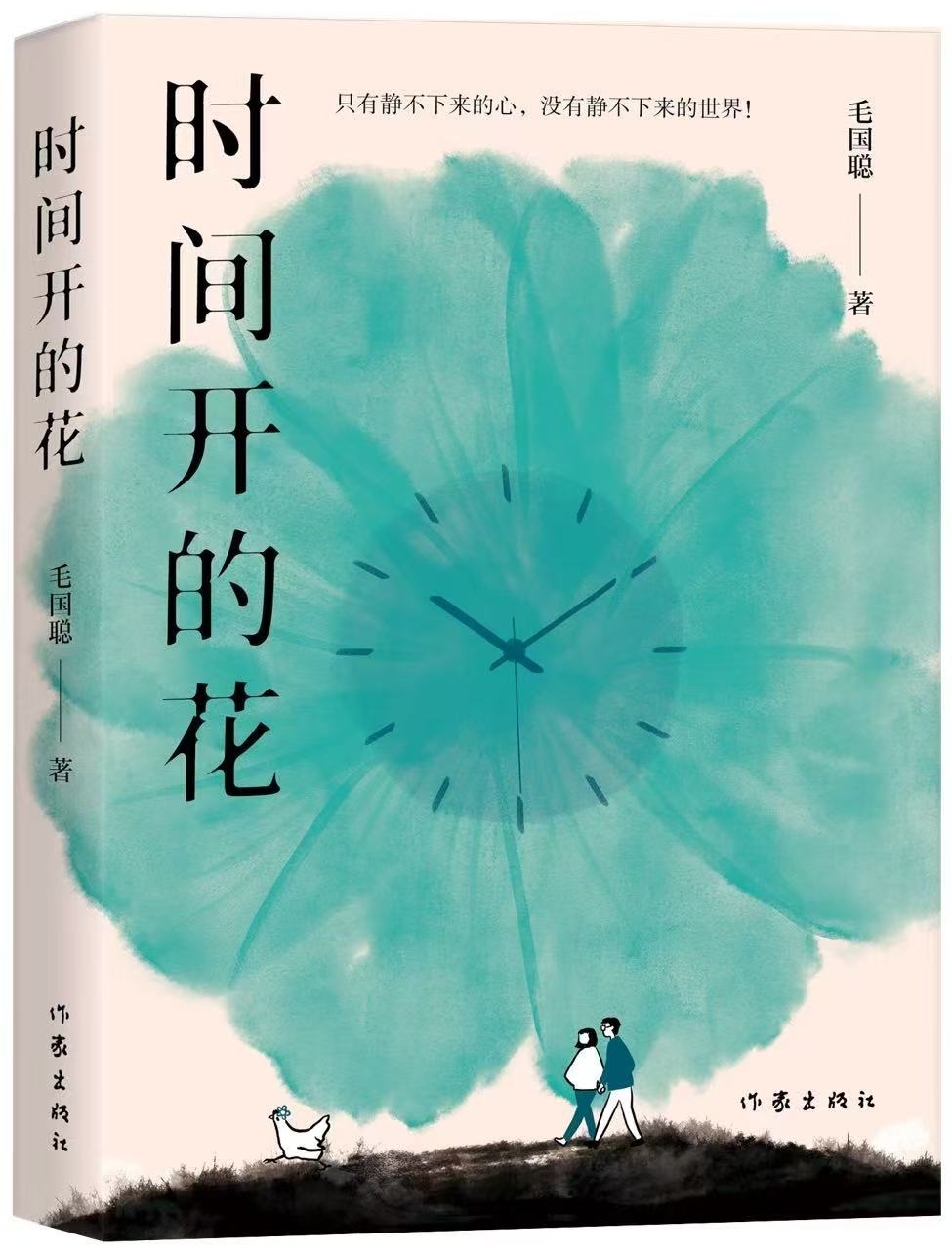

《时间开的花》的封面以“诗意隐喻”为核心,用青绿色水墨晕染的花朵作为主视觉,花心巧妙嵌入极简时钟,将“时间流逝”与“生命绽放”的哲思具象化,呼应书名的同时,暗合书中“生命如花开于时间”的核心表达。浅米色背景营造出“慢生活”的松弛氛围,下方土地上并肩的小人、小鸡,传递出山居日常的烟火气与温情。书名以遒劲竖排黑体呈现,右侧“只有静不下来的心,没有静不下来的世界”的金句轻盈点题,整体通过水墨质感与现代设计的融合,既显文人散文的雅致,又传递出“在快节奏中寻心灵宁静,让时间绽放为生命之花”的精神内核。

“文如其人。诗文是发自内心的感触和思想,它最接近于真实的作者的内心。”毛国聪在专访中强调,这是他第一次“直面真实生活”的创作——过去写小说时,他会“遮遮掩掩、躲躲藏藏”,而写散文,就像“打开大门请客人进来参观”,需要直面自我的勇气。这种“真诚”,成了《时间开的花》最鲜明的特质:没有华丽的辞藻,没有刻意的升华,只是把“打理小花园、逛菜市场、理发”这些日常,转化为对“家”“归属感”“慢生活”的哲学叩问。

在书中,毛国聪重新定义了“山居生活”:它不是对城市的逃离,而是“身体的回归、精神的回归”;他解构了“懒”的价值——不是消极的懈怠,而是“治愈身心和屏蔽繁杂世事的一剂良方”,与老子“无为而无不为”的思想相通;他也诠释了“家”的本质:“不是房屋的大小,而是精神的归宿”,即使在城市化加速的今天,“包容、温暖、共同成长”仍是家的核心特质。这些思考,恰是当代人在快节奏中最需要的“心灵解药”。

●静心培育属于自己的花朵

◎读者报:您此前出版了多部诗集、长篇小说等作品,是什么契机让您决定创作一部以山居生活为主题的散文集《时间开的花》呢?

毛国聪:创作《时间开的花》,最重要的契机当然是山居。2019年,我们在青城山居买了一套度假房,在周末或假期过去小住几日。很多时候,在山居时就我和阿宓两个人。我们在凤栖山下散步、去古镇菜市场买菜,一路上,我们总是漫无边际地聊天。可能是山居的空气含氧量高,容易激发灵感,当我在山居突然遇到“失联”十多年的老朋友进哥,看到他开的民宿“时间开的花”,一下子就被触动了。我决定为自己写一本书,为阿宓写一本书,为喜欢山居生活的人写一本书。当天晚上,我就写了散文《时间开的花》,后来结集出版时,就用“时间开的花”作了书名。

◎读者报:从“时间开的花”的书名出发,您认为“时间”与“花”的意象如何隐喻了您所追求的生活方式?在快节奏的现代社会中,“时间”与“花”的辩证关系是什么?

毛国聪:有科学家认为,在量子世界,时间没有意义。现实生活中,如果不借助计时器、钟表,时间就看不见,听不到,闻不着,摸不到,也就是说,时间无法感知。生命在时间中诞生、成长、成熟、衰老和消亡,就像花的盛开和凋零。在无意义的生命之上开出美丽的花朵,生命就获得了意义。时间是抽象概念,花是具象实体,抽象与具象在动词“开”的作用下有了文学的隐喻。时间能不能开出花不重要,重要的是,我们有了希望和追求。

我之所以将书名定为《时间开的花》,一是希望在平淡生活中,依然有美丽的花朵绽放,依然有形而上的思考;二是我们所有的热爱和追求,都可以称为“时间开的花”,花朵的绽放从来不是轰轰烈烈的,而是一种能量积聚到某个点的爆发。在大自然中,有的花开得早,有的花开得晚,每一种花绽放的时间不同,因此,要学会静待花开。尤其在这个快节奏的现代社会中,需要定力、毅力和坚守,找到自己的生命节律,静心培育属于自己的花朵。

如果时间能开花,那它开的花绝不是昙花,也不是烟花,而是心灵之花,永恒的星辰之花。

●我的写作灵感基本上来自山居

◎读者报:书中描绘的山居生活十分惬意,这种生活方式对您的创作灵感产生了怎样具体的影响?与您以往的创作环境相比,有何不同?

毛国聪:“在喜欢的地方和喜欢的人过春夏秋冬”,这是我的山居体验和感悟,也是我多年来的生活追求。山居让我重新定义了人与自然、人与人之间的关系。出小区就是田野、凤栖山、街子古镇,就像住在大自然中。在山居,我们有了真正意义上的邻居,互相问候,有时还一起吃饭、喝茶,就像过去的街坊邻居。山居生活是一种舒放、从容的生活,人与人之间不需要设防,关上家门是一个自在的小天地,走出家门是一个亲切有爱的社群,这种生活状态是久居城市的人的向往,又可以说是我们曾经拥有过的生活状态。

创作《时间开的花》是一件自然而然的事,也是我最放松、最快乐、最幸福的事。不用去刻意修饰或苦思冥想,只需把真实的感受和思考如实写下来,就像记日记。

可以说,没有山居,就没有这本书。我写这些散文随笔,与以往的写作环境完全不同。我在后记中说:“这些文字之所以凑集在一起,都是因为山居。即使与山居没有直接关系,也有间接关系。它们要么写的是山居生活,要么是在山居写的、在山居修改的。”我的写作灵感基本上来自山居,比如爱情大道、陆游诗歌园、叫花鸡等等。

◎读者报:《时间开的花》分为“春”“夏”“秋”“冬”四辑,这种结构安排有什么特别的寓意吗?是否对应着您不同阶段的心境或生活感悟?

毛国聪:春夏秋冬是大自然的季节表达,也是人类生活的自然表达,情绪表达和文学表达。俗话说,人生一世,草木一秋。我们都是大自然的一部分,大自然的变化对我们的身心或多或少有所影响。当春夏秋冬有了文学意味时,就像《周易》中的“元、亨、利、贞”,投射出了生命的完整过程以及循环往复的规律。

在山居,我更坚定地认为,“万事万物在春夏秋冬里年复一年的重复轮回着新生、成长和死亡……”,“山居生活是我们的心态和人生的自然反应,每个人都烙满了春夏秋冬的痕迹,每个人都是由春夏秋冬雕塑出来的生命”。

我用“春”“夏”“秋”“冬”来结构《时间开的花》,没有预设的寓意,如果有,都是阅读出来的。

●读者读作品的同时,也在读作家

◎读者报:书中不仅有诗意生活,还融入了中年婚姻的浪漫与智慧等多方面内容,您是如何巧妙地将这些元素融合在一起,展现出丰富立体的生活图景的?

毛国聪:生活是朴素而平常的,极少“巧妙”。写作时,我没有刻意去融合诗意、浪漫这些元素,而只是真诚地叙述和表达。如果小说是在虚构生活,那散文就是在白描生活。生活是由一分一秒组成的,没有谁能跨越一分一秒。对我来说,用散文的形式来写自己的生活,最难的是过自己的心理关。过去,我从来没有直接写过自己的生活状态,哪怕在小说中虚构,也遮遮掩掩、躲躲藏藏。写自己的生活,就像打开大门请客人进来参观,把自己的生活状态一览无余地展现出来,对我来说,这需要一种巨大的勇气。

克服了这个心理关,其他的就容易多了。因为生活本来就是这样,我无非是作了一些简单的筛选和增删。

◎读者报:您在书中常常于平淡中寻妙趣,于细微处见哲学,比如在《异于禽兽》中由鱼和蝌蚪想到人与动物的关系。能否分享一下,您是如何培养这种从日常细微事物中挖掘深刻哲理的能力的?

毛国聪:阿宓经常说我懒,实际上是说我生活能力差,尤其是动手能力,笨手笨脚,经常是做了一件事,却引发了本来没有的其他事。比如,饭后洗碗。按照阿宓的说法,我洗碗就像鸭子下河,整个厨房都是水。我洗了碗,阿宓还得额外为我擦灶台、整理橱柜、拖地。因此,阿宓一般不让我干动手动脚的事。也许正因为这样,别人习以为常的东西,对我却很新鲜有趣。上天没给我一双巧手,却给了我更多观察事物的视角和丰富的想象力。

从生物学的角度来说,人与鱼、蝌蚪都是生物,是同类,因此,我看到鱼就会联想到人,想到蝌蚪变成青蛙就会联想到人的异变,看到花就会联想到美好。许多妙趣、智慧、哲理都是观察和思考这些动植物时得来的。

阿宓看了《禽兽不如》后跟我说,我不再担心你落入虎口,即使你孤身一人到非洲大草原,也能安然无恙,因为你是虎豹豺狼的知音。

◎读者报:您的行文幽默诙谐又兼具温情底色,在语言表达上有什么独特的技巧或偏好吗?如何做到让读者在阅读时既能会心一笑,又能感受到文字背后的温暖?

毛国聪:“文如其人”。有什么样的作家就有什么样的作品。作家在写作品,作品在诠释作家。读者读作品,也在读作家。因此,做什么样的作家非常重要。作家首先得热爱。只要热爱,一切都会变得美好,变得妙趣横生。在生活中,在写作上,我主张自然主义,不想用技巧技法,拒绝“三十六计”。我要求自己做一个坦诚的人,尽量准确描述事物的本来面目、表达自己的真实感受。世界上不是缺少趣味,而是缺少发现趣味的眼睛、鼻子和心灵。其次要乐观积极,心胸开阔。我喜欢“大事化小,小事化了”。除了生死,没有大事。有了这样的生活态度,所有的人和事都会变得生动有趣,也不会去纠结计较。

●我一直主张介入式写作

◎读者报:您和夫人宓月因文字结缘,在山居生活中,你们在创作上是如何相互支持、相互影响的?有没有一些有趣的创作故事可以分享?

毛国聪:阿宓是绍兴人,虽然在成都生活了二十多年,但跟我这样的成都土著相比,仍然有很多思想观念、行为处事上的差异。这种差异和碰撞,体现在作品中就成了有趣好玩的部分。譬如江浙人勤奋、上进,敢于尝试、创新,家族观念更传统,与阿宓相比,我显得更懒,更自由散漫。《懒病》《我有很多缺点》《经常滚进同一条河流的家伙》《隔了八百年的遇见》这些散文,灵感都是来自阿宓。我们是彼此的镜子,在对方眼里,优缺点一览无余。人可以流动、异地生活,但地域、气候和民风民俗基本上是不动的。过去,我们有分歧时,往往埋怨怪罪对方,这样不仅没有解决问题,分歧反而更大。后来,我们惊喜地发现了“冤大头”——地域、气候、民风民俗,就把矛头指向它们,不仅分歧没有了,怨气也没有了。

◎读者报:山居生活中的日常琐事,如打理小花园、逛菜市场等,都被您写入书中。这些看似平凡的生活点滴,在您的创作中扮演着怎样重要的角色?

毛国聪:我在《时间开的花》里写的都是生活琐事,没有宏大叙事,没有大人物,对我来说,里面的一草一木、一饭一蔬、亲朋好友、灰猫蝌蚪,都是缺一不可的重要角色。我认为,在优秀的文学作品里,所有的角色都一样重要。《红楼梦》里的焦大,只有短短几句话,但谁都不能否认他是重要角色。也许,这就是现实世界与文学世界的不同之处吧。

◎读者报:您在《叫花鸡能治脚疼》《阿宓的牡丹花》等文章中,将日常生活转化为文学表达。您如何看待“文学”与“生活”的关系?在您看来,文学是否应该“高于生活”,还是应该“融入生活”?

毛国聪:文学当然应该“融入生活”。文学“高于生活”的说法有逻辑问题。我曾经有一个写作误区:真实的生活不值得抒写,文学创作一定要高于生活,甚至要重构世界。这本《时间开的花》是我第一次开始接地气,直面真实的生活。

每个人都是独立个体,每个人的生活各有各的不同。很不幸的是,很多时候,我们过的是“别人的生活”,是按影视、文学、社交媒体描述的样子在生活,尤其是智能手机的普遍应用,“生活导师”、各种理念满天飞,大数据的精准推送又让我们不知不觉陷入信息茧房。拥有独立思考能力和辨别能力,遵从自己内心来生活变得越来越难。

这也是我决定从日常生活入手,写打理小花园、逛菜市场、理发等这些真实生活图景,向读者呈现最真实的“我们的生活”。

我一直主张介入式写作。文学创作是人类的重要活动。自古以来,文学与生活就息息相关。文学是人创作的,人是生活中的人,文学与生活不是割裂的。当然,也有游离于生活的文学创作,但是,一旦被接受,也就成了生活的一部分。

●如果说懒有价值,那就是思想

◎读者报:您在《懒病》一文中将“懒”提升到哲学高度,认为“懒病不算病,而是治愈身心和屏蔽繁杂世事的一剂良方”。在忙碌的当下,您如何看待“懒”的价值?

毛国聪:这个“懒”是打了引号的懒。我能够心安理得地经常“懒病”发作,得益于阿宓的理解和包容。她常说,作家要与虚无作斗争,思考不仅耗心费力,也十分危险,一不小心就容易抑郁。

我觉得,在忙碌的当下,如果能适当地“忙里偷闲”,允许自己“懒”一点,实则是让自己绷紧的弦能得到休整和放松,弦绷得太紧,就容易断,容易产生很多问题。很多事情,在当时看来很重要,一旦拉长时间线,就没有那么重要了。允许自己放缓脚步,停下来思考,是大有裨益的。

如果说懒有价值,那就是思想。我发现许多躺平的人,身躺平了,心也躺平了,成了行尸走肉。帕斯卡尔说,人是一根能思想的苇草。在我看来,心懒比身懒更可怕。

◎读者报:您提到老子“道常无为而无不为”的“无为”思想与“懒”的本质相通。在信息爆炸、快节奏的今天,“无为”思想如何转化为一种可实践的生活智慧?您认为“懒”与“无为”在当代语境下有何区别与联系?

毛国聪:老子的“无为”并非消极的无所作为,而是一种“为”的最高境界:“合道而行”。即顺应自然、不妄加干预、不强作妄为。在当代语境下,“懒”相对于个人而言,是一种更广泛更通俗的说法;“无为”是一种更高级的说法,即,一个人在达到一定的层次和位置,却不胡作非为,懂得顺应天道行事。

我理解的“无为”,还内含着“慢”和“卷”。

青城山是道教发源地。成都是道教影响力的第一圈层。道教的无为与慢有着千丝万缕的关系。我一直生活在“慢成都”,享受着“慢生活”。我喜欢慢,慢是从容、淡定、悠然、稳当、自信。太快了是揠苗助长。

这几年,卷成了网络热词,到处都能看到揪心的“卷”状,好像每个人都被一种无形的力量吸到了一个快速迭代的能量场中,人人都怕落后被淘汰,这样的“卷”是对生命的加速消耗。得抑郁症的人越来越多,得疑难杂症的人呈现年轻化、低龄化趋势。

卷,成了“无为”“慢”的反义词。从这个角度讲,允许“懒”,允许生命中拥有一些无用的东西,更符合人性。

●能让我们放松和放弃的地方就是好地方

◎读者报:您在《隔了八百年的遇见》中详细考证了陆游与成都的深厚渊源。为什么陆游在蜀地的六年生活成为他文学创作的成熟期?这种“蜀地情结”与当代人对“慢生活”的向往有何内在联系?

毛国聪:写陆游,灵感来自阿宓,我说他们是“老老乡”。尽管相隔八百年,他们身上仍然有一些相似的东西。因为地理、气候等多重因素的影响,江南的富庶是建立在一代又一代人不断改造自然环境、不断变革创新的基础上的。江南地带,年年都受台风影响,冬冷夏热,自然条件远不如内陆蜀地优渥。这也就有了江南更重视艰苦奋斗、奋发图强,受儒家文化影响更大,而成都更能顺应自然、随遇而安,受道家影响更大。陆游在蜀地的六年,是他作为诗人的天性得到了充分地释放,这对创作非常重要。一个人创造力最强的时候,往往是在他最放松最自然的状态下的时候。正因为有蜀地的六年生活,使得家国情怀和个体生命的细致感悟在陆游身上得到了完美地融合,使得他在文学创作上既有高度又能接地气。

今天人们都向往成都的“慢生活”,最根本的一点是,这种生活状态更符合人的天性,生活在这样的环境里,人是松弛的、舒适的,不内耗、不焦虑、自然而然。

◎读者报:您写道“陆游把蜀州当成第二故乡,极尽赞美之能事”。在当代城市化进程中,您认为“第二故乡”的概念是否具有新的意义?我们如何在快速城市化中建立真正的“归属感”?

毛国聪:我有一个关于什么是好地方的鉴别办法:如果一个地方能让人一而再再而三地写诗作文来赞美,这个地方一定是个美丽宜居的地方。古人吟诗作文,多半有感而发,真心喜欢才写,不像某些现代人,就为了几个铜板,昧着良心歌功颂德。因此,一个地方好不好,不要看风水,也不要看宣传片,就看老祖宗的诗词歌赋就行了。

现在,人们会因为各种原因在不同的城市不同的地域生活。要让他有“第二故乡”归属感的地方,一定是心有所依。苏东坡说“此心安处是吾乡”。在我看来,自己认为的好地方就是“第二故乡”。一个好地方,就是任何人都可以做自己的地方;一个好地方,就是能够让我们放松和放弃的地方。

●文学是情感艺术,是生活艺术

◎读者报:您选择在成都郊区过山居生活,这与当代人向往的“逃离城市”潮流有何不同?您认为“山居”是否是一种对现代性的反思,还是另一种形式的消费主义?

毛国聪:山居生活,是我的个人选择,与他人无关,与时代无关。我在《时间开的花》后记里说,我不是为了逃离城市,更不是为了隐居。我只是认可健康、绿色、生态、环保、自在、自然、开放、洒脱、快乐的山居生活理念。山居生活的核心是自由、放松、自然而然。在我们的生活中,人为的东西越来越多,自然的东西却越来越少。一个人是由肉体与灵魂融合而成的,既需要物质生活,也需要精神生活。被城市驯化了的都市人不应该忘记山居生活。城市的喧嚣、骚动和焦虑,可以被山居隔离、屏蔽和治愈。对久居城市的人来说,山居是家园,是乡愁,是诗意的栖居,到山居是回归,身体的回归、精神的回归。我们的山居不大,但足以庇护我们的梦想,安放我们的心灵。

我有一个异想天开的想法:一旦普及了山居生活方式,或者说树立了山居生活理念,可能会解决大部分地球危机。

◎读者报:您提到“文如其人”,并认为“诗文是发自内心的感触和思想,它最接近于真实的作者”。在当今信息碎片化时代,如何保持文学创作的真诚性?您的写作过程如何体现这种真诚?

毛国聪:文学是情感艺术,是生活艺术。最能打动读者的文学作品都具有真诚、真情、真实的品性。在信息碎片化时代,在智能时代,在美颜滤镜包装策划大行其道的互联网时代,真性情作品更珍贵。《时间开的花》出版后反响很好,就因为“生活”,因为“真情”“真实”“真诚”。这让我更坚定了自己一直坚守的写作观:真诚地写,写真情实感,写真实。无论什么时代,写作都要真诚,这样才对得起自己,对得起读者。

●家是一种空间形态,更是一种精神归宿

◎读者报:从“懒病”到“时间开的花”,您似乎在探索一种新的生活哲学。这种哲学是否可以被看作是对“家”的重新诠释?在您看来,一个“家”应该具备哪些精神特质?在城市化、人口流动加速的今天,“家”的精神内涵发生了哪些变化?您认为“家”在当代社会中的核心价值是什么?

毛国聪:我认为,家是一种空间形态,更是一种精神归宿。一个人最悲惨的是无家可归,有家难归。一个人最幸福的是有个温馨的家。我们会受房屋金钱的影响,但真正塑造我们的是家。我们的成长,始于建立小家庭,这就是古人所说的成家立业,安居乐业。在人口快速流动的时代,家的这些精神内涵和核心价值并没有变。一个理想的家少不了包容、温暖和成长。看到对方的优点,包容对方的缺点。家庭氛围要平和、温暖,充满爱。家庭成员相互扶持,共同成长。婚姻不是一种束缚,而是一种动力。如果一个人不能飞起来,那美好婚姻中的两个人一定能飞起来。我认为,夫妻之道就在于慢慢习惯彼此的味道、皱纹、白发和衰弱。

◎读者报:您在《时间开的花》中写道:“没有静不下来的心,只有静不下来的世界。”在信息爆炸、节奏飞快的今天,您认为个人如何在喧嚣的世界中保持内心的宁静?这种宁静对文学创作有何意义?

毛国聪:我越来越觉得,在信息爆炸、节奏飞快的当下,“静下来”不仅重要而且必要,对一个作家来说,更是如此。写作是一个人的事,作家之所以成为作家,不是靠模仿、洗稿、抄袭,也不是靠金钱和办公司。作家不但是时代的亲历者,更是观察者、思考者和记录者,只有保持内心的宁静,才能真正写出有深度有力量的作品。

一个人“静下来”并不难,只要明白了自己的真正需要。我们掌控不了身外的世界,但可以把握自己的内心。

◎读者报:您认为《时间开的花》一书最想传达给当代读者的是一种什么样的生活态度?在快节奏的社会中,这种态度如何能被更多人接受并实践?

毛国聪:生活得怎么样与怎么样生活,是外表与内在的区别。生活得怎么样是外部条件决定的,怎么样生活是态度与观念左右的。在快节奏时代,我们需要静下来,需要树立山居生活态度和理念。有了山居生活态度和理念,在山居可以静下来,在城市里仍然可以静下来。我就想通过《时间开的花》重建人们对生活的信心,让人们相信爱情、友情、亲情,相信婚姻,相信人性。

●写作是一个人的修行

◎读者报:您认为散文创作与其他文学体裁(如小说、诗歌)最大的区别是什么?在《时间开的花》中,您是如何坚守散文的特质,同时又突破传统散文边界的?

毛国聪:散文与其他文体的最大区别就一个字:真。真人、真事、真情、真诚、真实。真是散文的灵魂。也就是说,散文不能虚构,不能弄虚作假,不能矫情。但是,真不是散文的边界,更不是散文的桎梏。我认为,散文的真主要体现在内容上。散文的结构、形式、风格、个性特征、表达方式是有巨大的自由空间的。

◎读者报:“作家与现实根本无法割裂。在艺术和现实之间,写作是一种化学反应。”在这本散文集中,这种化学反应具体是如何发生的?现实生活中的哪些元素被您转化为了艺术创作中的独特表达?

毛国聪:文学作品与现实生活之间存在着作家,作家不是现实生活的搬运工,现实生活如果没有在作家身上起“化学反应”,就没有文学作品。这种“化学反应”是作家观察、思考、被触动的结果。俗话说,嬉笑怒骂皆成文章。只要用心,处处都是写作素材。在山居时,我的心宁静了,散步都变得从容起来,我看到的世界完全变了样,经常有表达的冲动。在山居,我越来越深刻体会到,本能和直觉是大自然赐予人的神秘力量,它们潜藏在我们体内,等待被唤醒和运用。这种神秘力量,我们在成年之前不自觉地运用过,随着年岁增长、世俗的影响、人为的压抑,它们就沉睡了,甚至消失了。到山居,我不是为了逃离世俗,而是想唤醒本能和直觉的神秘力量。

◎读者报:对于当前的文学创作环境,您有什么看法?您认为像您这样关注生活、挖掘生活深度的创作方向,对文学界的发展有什么积极意义?

毛国聪:写作是个体劳动,一种古老的手工活。写作是一个人的事。写作是一个人的修行。写作是可以申请“非遗”的。职业写作、AI写作的出现,也改变不了文学创作的这个本质特征。文学创作不是集体劳动。模仿、洗稿、抄袭成不了真正的作家。基于这个观点,我认为,不存在“文学创作环境”的问题,也不存在文学创作环境好坏的问题。也就是说,无论什么样的环境,都可以进行文学创作。

◎读者报:在未来的创作中,您是否会继续沿着《时间开的花》这种风格和主题进行探索,还是会尝试新的领域和方向?能否透露一些您接下来的创作计划?

毛国聪:我写作,只是因为我喜欢。写作是我的兴趣爱好。我只是个业余作者,从来没有写作计划,也没有写作任务,更没有人要求我写、强迫我写。世界是多元的,生活是丰富多彩的,文学创作也是百花齐放的。我会继续写像《时间开的花》这样的主题性明显的散文随笔,也会写小说。随心所欲吧!

●记者手记:在文字里,遇见山居的宁静

2025年国庆假期期间,当我整理毛国聪老师的采访内容时,仿佛能透过那些文字,触摸到青城山居的宁静脉搏。字里行间漾出的,尽是他书中“时间开的花”般的松弛与哲思。

想象他在凤栖山下的小院里,伴着晨光或暮色,将对生活的体察落于笔端:写和夫人阿宓逛古镇菜市场时,她“嘴上嫌我选菜没眼光,手却把我爱吃的青椒放进篮子”;写自己“生活能力差”,洗碗会弄湿整片厨房,带着自嘲的坦诚,让这些文字像邻居闲聊般亲切。

最动人的是他对“慢”的笃信。谈及当代人的焦虑,他笔下的比喻平实却有重量:“就像茶杯里的茶叶,得等它沉了底,茶香才真正出来。生活也一样,急不得。”这和《时间开的花》里“没有静不下来的心,只有静不下来的世界”的内核完全契合,仿佛能看见他在小院里,守着牡丹花从抽芽到含苞,等一朵“时间之花”慢慢开的模样。

这些文字,就像他书中的散文,没有刻意的雕琢,却在平淡中藏着力量。毛国聪说“希望每个人心里都有座‘山居’”,而透过这次采访的文字交流,我真切感到:那份在喧嚣里守住内心的宁静,早已随着他的书写,悄悄落在每个读者能触到的地方,让我们也能在自己的生活里,等一朵属于自己的“时间之花”。(本文图片由受访者提供)(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话