文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

“‘10万茶山毁于一旦’——徐悲鸿先生看着被保姆洗去茶垢的紫砂壶,发出的这句叹息,藏着紫砂与人心、时光最深刻的羁绊。”9月14日,在四川省图书馆“文学与茶”名家系列讲座——《紫玉金砂之路》讲座后的独家专访中,国家一级作家、江南文化学者徐风,以一个跨越近百年的故事开篇,将紫砂壶从“饮茶器皿”的认知里抽离,层层剥开其背后江南文化的温润、文学书写的厚度与生活哲学的深邃。对他而言,写紫砂从不是“技艺科普”,而是“用文字打捞器物背后的世道人心”,而这把小小的壶,早已成为记录人们精神状态的“另一种脸”。

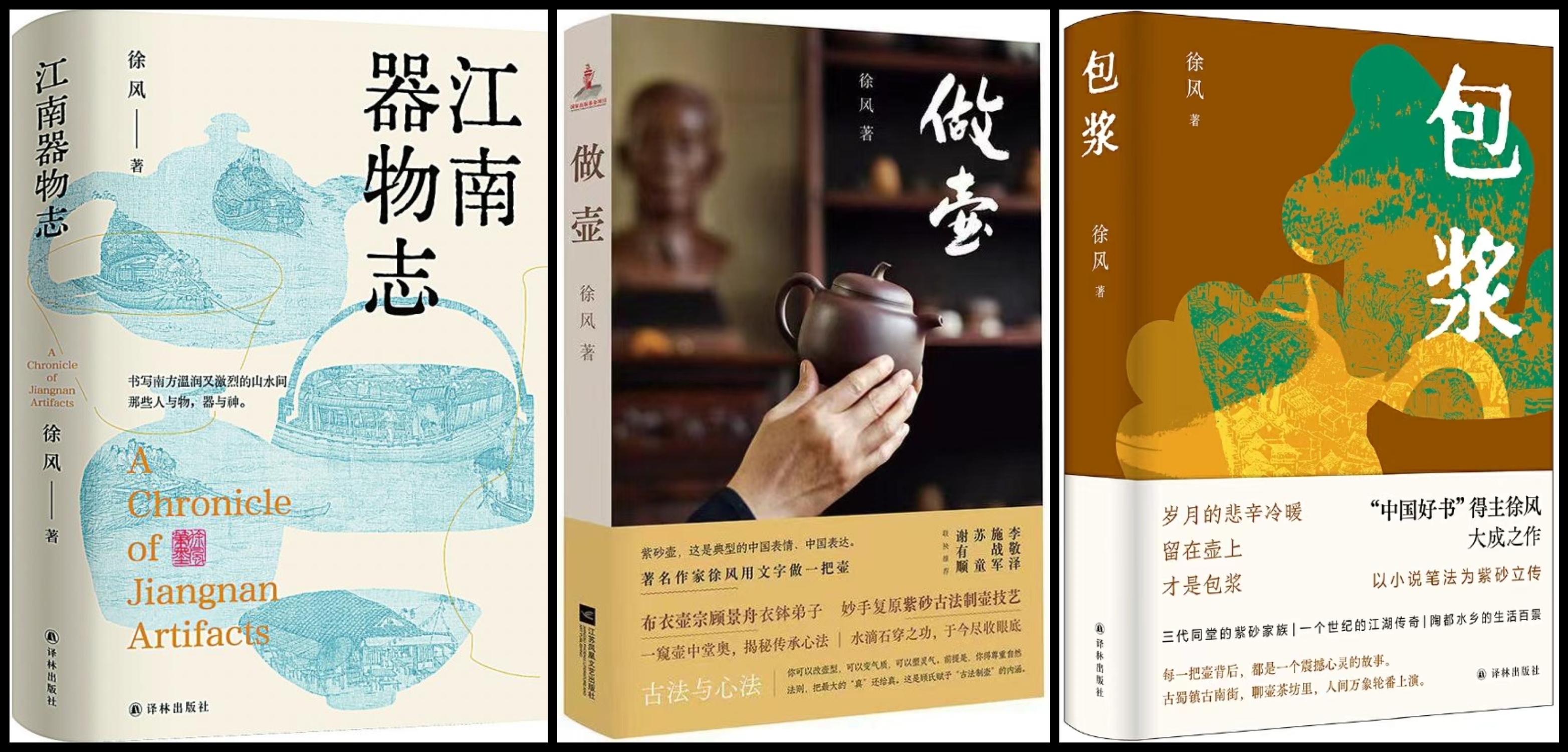

徐风的身份标签始终与“文化”和“紫砂”紧密交织——国家一级作家、央视《百家讲坛》主讲嘉宾、江南大学客座教授,更是宜兴陶都文学院创办人。他已出版20部著述、500万字的他,屡获中国好书奖、冰心散文奖等重磅奖项,而“紫砂”始终是他写作中最核心的“根据地”。从“壶王三部曲”《壶王》《壶道》《壶殇》,到非虚构作品《布衣壶宗》《花非花》《做壶》,再到小说《包浆》,徐风被读者称为“最会写紫砂的中国作家”。他以独特的文化视角,将紫砂壶置于中国历史、哲学、审美、生活等多维空间中进行考察,揭示了紫砂壶不仅是饮茶器具,更是中华优秀传统文化的载体。

“以前也被人说过老气横秋,但之后慢慢从中国传统文化的根脉出发来考量,自感幸运,觉得有一把好壶相伴,不枉此生。”出生于“紫砂之乡”宜兴的徐风谈及宜兴紫砂壶,滔滔不绝。他指尖仿佛还沾着紫砂泥的温润,眼里满是对这门手艺的赤诚,话锋里全是藏不住的偏爱。“有朋友问我,紫砂到底是个什么东西?它就是紫颜色的砂土吗?我这么跟您说吧,紫砂是江南宜兴境内,黄龙山一带出的一种含铁量较高的岩质性矿土,内含石英、高岭石、莫来石和水云母,如果把它存放在露天,用不了多久就能自然风化。宜兴紫砂具有天然而丰富的砂土颗粒,以及优良的可塑性能。烧成的器皿拥有特殊的双层气孔结构。”徐风进一步解释道,“什么叫双层气孔?这么说吧,您用紫砂壶泡茶的时候,沸水注入壶内,整个壶体就像一个运动员跑完一万米一样,浑身的汗毛孔都是打开的。你能看到升腾的水蒸气从壶体的各个部位向外散发,就像底下烧开了水的蒸笼一样。那种蒸腾的热气里,散发着丝丝缕缕的茶香,这个时候,整把茶壶里里外外都是通透的。您再细细观察,它散热极快但却不渗水。那就是双层气孔在发挥作用;也就是说,一个气孔在快速散热,一个气孔在吸收茶汁。就像人的呼吸一样,吐纳自如,张弛有度。这种默默散发、华丽伸展的姿态,是很迷人的。”

在徐风眼中,紫砂壶有着多重文化身份:它是中国古代“金、木、水、土、火”这“五行”哲学的物化体现,是“天人合一”理念的生动诠释,更是江南文化的“活化石”,与江南园林、评弹、明式家具共同构成江南艺术大家庭,浸润着温润雅致的地域特质。其代表作《包浆》《布衣壶宗》等,便以紫砂为纽带,串联起文化传承与人性思考,成为“紫砂文学”的标杆之作。“写紫砂也好,写器物也好,总体上还是写中国传统文化在江南落地的故事,缩小点讲,它也是一个江南文化的故事。我觉得江南文化的本质是一种‘和’的文化。”徐风,“我这么多年写很多紫砂文化,写紫砂文学,跟紫砂有关的东西,会觉得紫砂文化当中的博大精深,放到社会上来讲,放到我们的文学界来讲,它是一个非常小众的东西。下一本书我准备写江南的器皿,从紫砂拓展到整个江南的器皿,还是写人与器皿的关系,器与道的这条路我还是要写下去的。”

文学的作用,是让读者“共情”。读者可能不懂“包浆”的工艺,但能懂“一个人读懂祖辈遗物的感动”;可能分不清“紫泥”和“红泥”,但能懂“人与器物的情感联结”。这就是文学的价值——让专业的紫砂文化,变成每个人都能感知的“生活温度”。

●在我看来,壶是有境界的

◎读者报:您被称作“中国最会写紫砂的作家”,如何看待这个标签?

徐风:我觉得是一种江湖上的说法,不能这样讲,我个人不太认同。中国是饮茶国度,有茶就有壶。壶作为饮茶载体,历代有很多文人和艺人携手创造的故事,把这些故事从壶背后挖掘出来,是文人、作家的应有职责。

我身在宜兴,写紫砂就像有的作家写大兴安岭、写山东高密、写江苏高邮,每个作家都有自己的“根据地”,江南文化、紫砂文化就是我的写作基地。某种程度上讲,我算是写紫砂比较多、比较早的,但从历代文人来看,没有文人参与就没有紫砂——从明代开始,文人就与艺人结合推助紫砂,我不过是当代的一个实践者。我不认为自己是写紫砂最好的,很多人不是写得不如我,只是没写,他们写肯定比我好。

◎读者报:您曾说最早写紫砂源于兴趣,能否聊聊这段缘起?

徐风:紫砂对我而言,有宏观和微观原因。小时候跟着外祖父——他是宜兴一家紫砂陶器店老员工,店里有各种各样的壶,他常守夜,有时让我陪他住小阁楼。阁楼里除了床铺,全是壶和瓶瓶罐罐,我从小耳濡目染,很早就用长辈的茶壶喝茶,对紫砂壶有了依赖。

稍大些,我知道了很多紫砂壶背后的故事,最早是依葫芦画瓢写,后来读了很多紫砂相关书籍,才明白紫砂壶背后有江南文化史、生活史、审美史在支撑,否则它只是喝水的器皿。壶背后有很多当代俗世故事,但这些故事里能考量世道人心。在我看来,壶是有境界的,由“器”走向“道”的过程中,生发的故事就成了我笔下的题材。

◎读者报:江南文化的温润雅致,是否深度塑造了紫砂壶的审美?

徐风:是的。紫砂壶需要环境:放地摊上就不堪,没气场没灵气;放红木架、明式茶几或博古架上,气场就出来了。它需要外在环境给灵气,更需要人间摩挲、烟火漫卷的生活——离开生活,它就是个器皿。

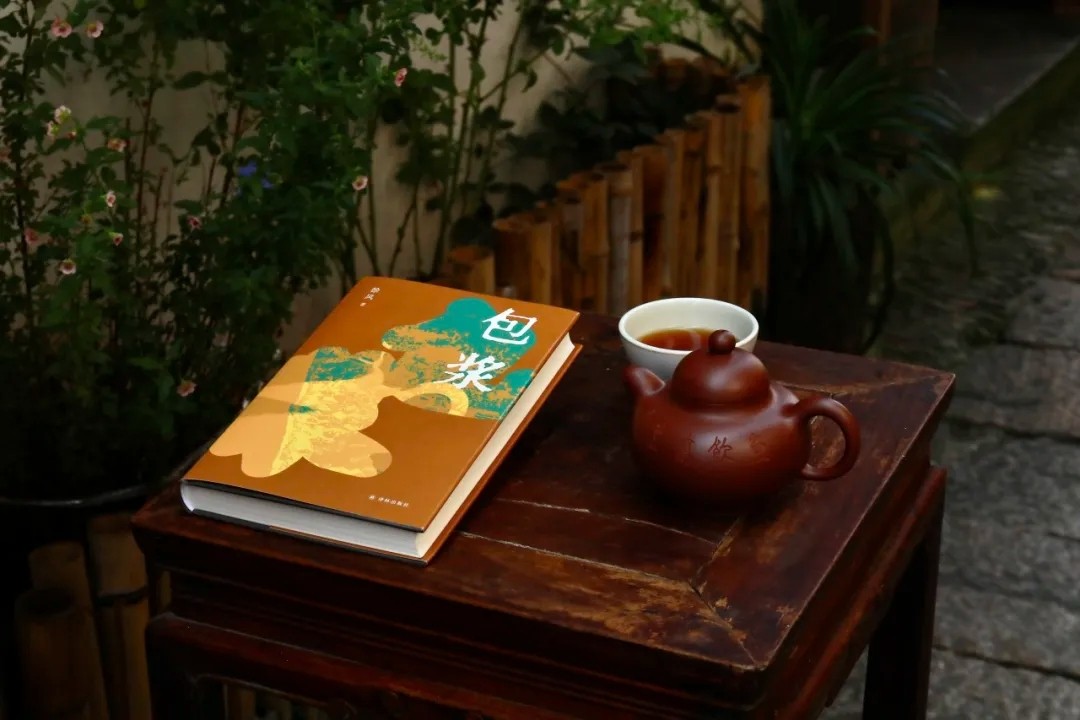

壶的包浆,是人与壶的耳鬓厮磨、茶水滋养来的。我们当地老茶客说,一把壶“吃”够50斤茶叶,肯定包浆毕现。我给你讲个故事:宜兴籍大画家徐悲鸿一生嗜茶,喜欢用家乡的紫砂壶泡茶喝。一次,家中新来的保姆很是勤快,随手把徐悲鸿的茶壶拿来清洗,把壶内一层厚厚的茶结全部清除干净。徐悲鸿回家,照例要用茶壶泡茶,一看,壶内茶结没了,大吃一惊。保姆还表功呢,说为了清洗这把黑乎乎的茶壶,用了她半天的时间。徐悲鸿长叹一声道:十万茶山,毁于一旦!这就是茶与壶的关系,徐悲鸿留学欧洲8年,都没离开过一把紫砂壶——在饮咖啡的国度,他用紫砂壶守着家乡的味道。

◎读者报:创作中如何平衡紫砂的专业性与文学性?

徐风:我从不在作品里“掉书袋”,但既然是紫砂题材的小说,就得在阅读中给读者做紫砂科普。比如我的小说《包浆》,写一个外来女婿到紫砂小镇,家里有几百把祖先留下的老壶,他一开始不懂,慢慢读懂每把壶的故事,才懂壶的珍贵。

读懂老壶不只是读先辈业绩,紫砂的透气性、怎么泡茶、怎么养包浆,这些专业知识都藏在使用里——读者跟着角色用壶、懂壶,自然就了解了紫砂的专业之处,文学性和专业性也就融在一起了。

提到《包浆》,我再多说一点。《包浆》让我获得了一次写作上的自由,我把写散文的、写非虚构的一些元素融进了这个小说里面,我把它当作一种跨文体的写作。写人和器物的关系,从江湖故事到世道人心,写器物背后的人生命运,《包浆》就让我过了一把虚构的瘾。

●一把紫砂壶,其实是生活状态的记录者

◎读者报:当下紫砂传承最大的困境是什么?

徐风:任何艺术都是“突破瓶颈—见开阔地—遇新瓶颈”的循环。当代紫砂首先要从源头找传统文化的哲学观、审美观,从古人器物里找创新灵感;其次要与时俱进,款型要和现代家具、装饰契合,不能只靠明代桌子衬托。

现在的问题是年轻人接触不到紫砂,好像要到中年沉静下来,才会用紫砂壶品茶。其实年轻人要学传统文化,传统文化也要适应年轻人——但创新不能丢了“能泡茶”的本质。有些陶艺壶出水不畅、把手硌手,只剩观赏价值,这不对。紫砂材质是为茶准备的,没了人的摩挲、茶水滋养,出不了包浆,壶就没了灵气。我还是喜欢能泡茶的壶:忙了一天回家,洗茶具、泡茶,不是机械重复,是荡涤心灵——看着壶慢慢出包浆,时光溜走的同时,心里会有满足和快慰。

◎读者报:普通人该从哪些小事着手,读懂紫砂壶?

徐风:首先要懂江南文化——紫砂壶是江南文化的代表,读江南园林、山水,听评弹、越剧,看江南家具,就能发现壶是江南艺术大家庭的一员,不是孤立存在的。

其次要“用起来”:中国饮茶器具有很多,不用贬低别的,但只有在使用中才能懂紫砂壶的好——冬天它像暖手宝,案头它是不离不弃的伴侣。把它和其他茶具比,慢慢就知道它的透气、养包浆有多特别。简单说,“读江南、用起来”,就能读懂紫砂壶。

◎读者报:在物质生活比较丰富的今天,如何看待紫砂壶的拥有和传承之间的关系?

徐风:实际上,现在的人们太匆忙了,每天也太辛苦了,是吧?我觉得,当你买进一把合心意的紫砂壶,就相当于拥有了“另外一张脸”。

这话该怎么理解呢?每个人都有自己的一张脸,哪怕再匆忙,这张脸总归是要洗的;要是女士,还会稍微化点妆,有时候吃饭吃到一半,甚至要去洗手间补个妆。男人也是如此,而这紫砂壶,就是你的“另一张脸”。为什么这么说呢?要是你今天心情好、有时间,肯定会想着去养这把壶,用它来泡茶——尤其是家里高朋满座、来了客人的时候,或者哪怕你一个人独处,用这把壶泡上茶,既能抚慰自己,还能趁着这功夫思考些事情,这样的场景多好啊。

在你这样的使用和养护下,这把壶自然会显得“山清水秀”,透着灵气。可要是你这几天特别忙,基本不着家,整天脚不沾地,自己都蓬头垢面的,半夜才回来、凌晨又出门,哪还有精力顾得上这把壶呢?恐怕三天不去看它,壶上就落满灰尘了。而这把“壶脸”,其实就代表着你的生活质量和生活状态。

所以说,一把紫砂壶在主人家里,无论它受不受主人待见,它本质上都是一个“记录仪”——记录着主人的生活质量、生活状态,甚至是精神状态。

能把壶养好的人,其实是把自己的精神状态寄托在了壶上。你不仅养出了壶的“精神”,还让这壶的精神与自己的精神相融;或者说,你把自己的精神传递给了紫砂壶,这时的壶就有了灵性。

在我看来,一个能把紫砂壶养得像玉一样圆润温润的人,他的生活质量肯定不会差,视野也一定很开阔,人生格局自然也大。可要是你把壶买回来后,就往茶几上一放,或是往长堤底下一搁,最后连壶在哪儿都忘了——过着这样生活的人,肯定整天都疲惫不堪,生活和事业也难以舒展,整个人的状态都是局促的。所以说,这把紫砂壶,其实就是你生活状态的记录者。

●当江南紫砂壶遇上川茶

◎读者报:若将紫砂壶放进四川茶馆,会有怎样的文化碰撞?

徐风:紫砂壶会很快融入四川老茶馆,有两点原因:一是紫砂壶“四海为家”,能泡各种茶,四川的普洱茶更是它的“最爱”,用紫砂壶养普洱茶最好;二是它能做盖碗茶的补充——盖碗茶讲“天地人”(盖为天、碗为人、托为地),紫砂讲“五行共生”,本质都是“人与茶、与器的和谐”。比如四川茶馆里,美女不用背大铜壶倒水,拿一把荷花壶、莲蓬壶,美女纤纤细指提着,把茶倒进盖碗里,多雅致?大铜壶不是谁都拎得动,紫砂壶却能和盖碗成“好朋友”,互补又和谐。

要深度融合,关键在“用”。不是把紫砂“摆”在茶馆里,而是让四川人用它泡茶、养它——当一个四川老茶客,用紫砂壶泡了十年蒙顶山茶,壶身上有了四川茶水的包浆,有了主人的温度,这把壶就不再是“江南的壶”,而是“四川的壶”了。文化的融合,从来不是“表面嫁接”,是“在生活里生根”。

◎读者报:当千年的蒙顶山茶与咱们的紫砂壶相遇,您觉得是怎样一个场景?

徐风:我觉得就像是茫茫的人海当中突然找到了知音。如果紫砂壶有灵性的话,它会写一首诗,主要表达自己怎么会遇到这么美好的茶?今天(9月14日)上午我品尝了蒙顶山茶,是非常棒的茶,只是它没有用紫砂壶泡。如果用紫砂壶泡,我觉得层次肯定还要提升两层。我觉得什么,这就给紫砂壶跟蒙顶山茶的相遇埋下了一处伏笔,而这处伏笔将会在某个美妙的时刻,它们会相遇。但愿我们今天这场采访就是给它们预热。

●采访手记:一壶见天地,器物里的文化温度

走出专访现场,徐风老师口中“壶是生活记录者”的说法,仍在我脑海里回响。这场对话让我明白,我们谈论紫砂,实则是在谈论一种“慢下来的生活哲学”——当快节奏的日子里,很少有人愿意花时间“养一把壶”,但恰恰是“泡50斤茶出包浆”的耐心,藏着传统文化活态传承的密码。

徐悲鸿“10万茶山毁于一旦”的叹息,戳中了器物与生活的共生关系:没有情感倾注的器物,再珍贵也只是“死物”;唯有在烟火气里与人耳鬓厮磨,才能生出灵魂。这也正是当下非遗传承的关键——不是把紫砂壶放进博物馆,而是让它回到茶桌、走进日常,让年轻人在泡茶、养壶中,触摸江南文化的温润,感受“天人合一”的智慧。更难得的是,他还用文学为紫砂搭建了“文化桥梁”:让不懂工艺的人,能从故事里读懂紫砂的温度;让不了解江南的人,能从壶里看见江南的雅致;让四川人,能想象紫砂与盖碗茶碰撞的烟火气。这或许就是徐风写作的意义——不是“为紫砂立传”,而是“为中华优秀传统文化寻找当代表达”。

当然,令人惊喜的是徐风老师对“紫砂与川茶融合”的畅想:江南紫砂与四川盖碗茶,看似地域迥异,却在“饮茶养心”的内核上共鸣。当蒙顶山茶遇见紫砂壶,不是“水土不服”,而是“千年知音初见”——这让我想到,优秀的传统文化从不是封闭的,它像水一样,能与不同地域的文化相融,却始终守着自己的魂。

或许,读懂紫砂壶的过程,就是读懂中国文化的过程:它不张扬,不刻意,却在一方小小的壶身里,装着江南的烟雨、中国人的修行,以及文化生生不息的密码。而徐风老师这样的写作者,正是用文字为我们搭起桥梁,让我们看见:传统文化从不是遥远的“老古董”,它就藏在一杯茶、一把壶里,等待我们用耐心与热爱,去唤醒、去传承。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学