文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

提到宜兴紫砂壶,首先浮现的是其作为中国茶文化核心符号的独特地位。这种诞生于江苏宜兴的紫砂泥料茶具,以“既不夺香,又无熟汤气”的特性,成为诠释东方饮茶美学的载体。同时,其也是中华民族厚重历史和灿烂文化的生动体现,彰显出形、神、意兼备的中国气韵。

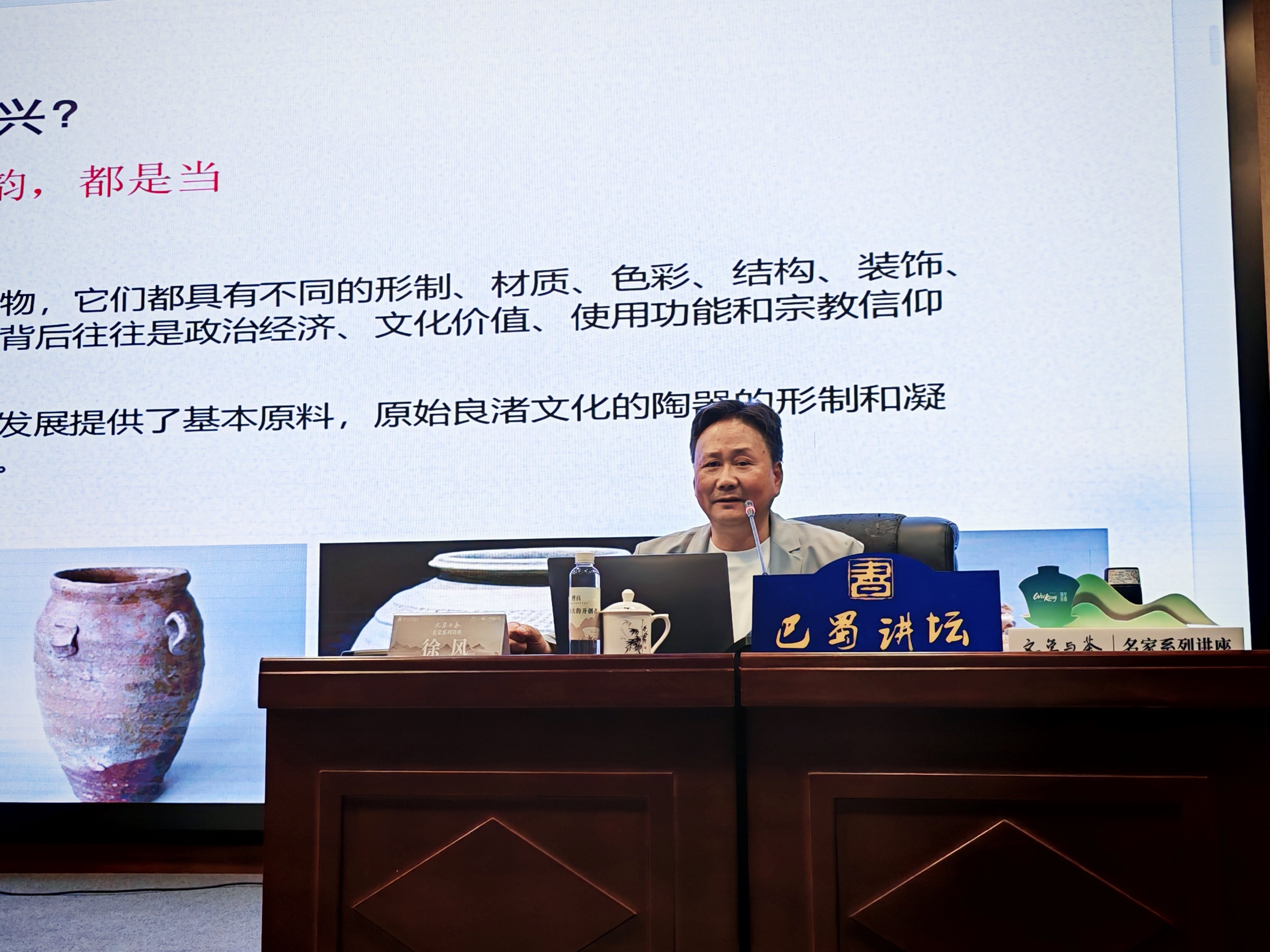

9月14日,国家一级作家、江南文化学者、央视《百家讲坛》主讲嘉宾徐风,做客四川省图书馆巴蜀讲坛之“文学与茶”名家系列讲座,以《紫玉金砂之路》为主题,从文化视角切入,带领现场观众走进紫砂壶的世界——从宜兴紫砂的地理禀赋到技艺传承,从历史人物的文脉接续到文人与紫砂的“知心换命”,在“器以载道”的哲思中,展现中华优秀传统文化的生生不息。本场讲座由四川省图书馆主办,成都悟空文化传媒有限公司、四川蒙顶山理真茶业有限公司、四川省文化大数据有限责任公司协办。

●紫砂独属宜兴:地理禀赋与文化基因的双重馈赠

“成都有3万家茶馆,而宜兴有3万家制壶作坊,一把沙土养活了至少20万人,每天有至少5000把茶壶流向世界各地。”讲座伊始,徐风便以一组鲜活数据,勾勒出宜兴紫砂的产业图景,他笑着向现场观众致敬:“请允许我代表拥有3万家制壶作坊的城市,来向3万家茶馆的城市致敬、学习交流。”

为何紫砂壶独产于宜兴?徐风从历史、材质、文化三个维度给出答案。从历史维度看,宜兴拥有“1万年人类居住史、7000年制陶史、1000年贡茶史”,公元220年的《桐君采药录》(我国有文字记载以来最早的药物学著作之一,被《隋书》《旧唐书》列为典籍)明确记载“宜兴产茶不迟于东汉”,民间更流传汉王刘秀逃难至宜兴时,教山农杨宝根种茶的典故,为当地茶文化埋下伏笔。

材质上,宜兴紫砂的“唯一性”藏在独特的矿土里。徐风解释:“世界上并非只有宜兴有类似紫砂的矿土,陕西延安、浙江长兴、安徽广德等地也有,但经上海硅酸盐研究所研究发现,唯独宜兴的紫砂矿土具有双气孔结构。”这种结构的妙处在于“注入沸水后,一个气孔吸收茶汁,一个气孔散发热气,能避免茶叶被过热热量沤坏,最大程度保留鲜、香度”。更特别的是,宜兴紫砂是世上仅有的质地细腻柔韧,含铁量高,可塑性强的紫砂。其泥料原深藏于岩石层下,分布于甲泥的泥层之间,“像五花肉一样分层”,化学成分以氧化硅、氧化铝、氧化铁为主,包含钙、镁、钾、钠等微量元素,“高温烧成后呈现朱砂红、枣红、紫铜、海棠红、铁灰铅、葵黄、墨绿、青兰等各种各样的奇丽色彩,契合中国人‘紫气东来’的审美向往”。

而文化基因的加持,让紫砂从“泥土”跃升为“器物”。徐风指出,六朝时期,桓玄、羊欣等书法家,刘瑱等画家,任昉等文学家相继到宜兴为官,“这些儒官的纷至沓来,给宜兴这个小邑增添了浓烈的文化色彩,百姓崇文尚学的风气从此开始”。更关键的是,古代陶瓷多为上层社会专用,“文人雅士的追捧以及皇室的厚爱,使得紫砂壶这种融合了中国传统饮茶文化的器具大放异彩”,故宫博物院所藏紫砂器中,有一部分属于颇具特色的作品,系由清代宫廷出样在江苏宜兴专门制作而成,运至宫廷专供帝王使用,被称作“宫廷紫砂”,无论造型、泥质还是装饰,均代表当时最高工艺美学水平。

徐风强调,宜兴丰富的陶土资源为紫砂器的形成和发展提供了基本原料,原始良渚文化的陶器的形制和凝结的造物思想也为紫砂器物带来了影响。可以说,“古人的思维模式、审美标准、生活习惯,俱在器物留痕。”

●紫砂之妙:泥、技、道三重境界里的东方智慧

“人间珠玉安足取,岂如阳羡溪头一丸土。”徐风引用清代著名文人汪文柏的诗句,点明紫砂的核心魅力——因泥而优、因技而良、因道而高。宜兴,古称阳羡。每一把宜兴紫砂壶从问世之初,便被赋予了灵动的气韵与精巧的意涵。作为中国陶瓷艺术殿堂里的独特瑰宝,宜兴紫砂壶素来享有“紫玉金砂”的美誉。古往今来,亦有文人墨客为其题诗咏赞,留下“敢云一器小,利用仰前贤”“陶正由三古,茶经第二泉”等佳句,让这份器物之美更添几分雅致文韵。

宜兴紫砂壶的“因泥而优”,核心在于前文提及的双气孔结构,徐风将其总结为“散热均匀、透气不漏、储茶生香、久用葆光”。但好泥需“养”,这便涉及制泥的“伏土膏方”:“紫砂矿土不能挖出来就用,要在大自然中风化一两年,让风吹雨打驱散土气、火气,去除氧化硫——不然壶会越用越脏,养不出包浆。”风化后的矿土经捶打,“从生泥变成熟泥,每一个气孔都被打活了,像人一样会呼吸,这样做出来的壶,用一个星期包浆就出来了”。

“因技而良”,体现在制壶、窑烧的“秘籍”中。制壶的“百变魔方”讲究手感与心性,徐风以紫砂泰斗顾景舟为例:“顾景舟教徒弟用半年时间捶泥,别人都开始做壶了,他还在让徒弟练捶泥,他说‘不会捶泥就不会做壶,要把死泥锤成活泥’。”而窑烧的“天机魔方”曾是“赌运气”——古代龙窑依赖东南风,“烧窑成功率只有60%,定一把秦权壶要做5把备用”,但也有“窑变”的惊喜:“1200度高温下,会出现人类不可预知的瑰丽色彩,只有天知道。”如今,液化气窑、电窑实现温度可控,“甚至能烧三次,让壶呈现几百年的古朴感”。

宜兴紫砂壶的“因道而高”,则让紫砂壶超越“茶器”,成为中国哲学的载体。徐风详解紫砂与五行的关联:“木——成型,借助高温,火来自木,而泡茶,茶亦木也,无茶则无壶;水——矿土经水为泥,壶上火气,靠茶滋养,无水不可,而壶、水、茶实为三大要素;火——不经高温,泥坯不能成壶,烧水,无火亦不成;土——壶之母体根本,以土为体,以金为魄;金——含铁量很高的矿石称金,成品后“金声玉振”的质感与声响。”他进一步指出,紫砂壶有三重境界:一是“泥、型、工、款、功”的手工艺术要素,二是融陶文化、茶文化,以及诗文、书画、篆刻等传统文化精髓传承的一个重要媒介,三是“天人合一”的哲学符号——“盖碗代表天、人、地,而壶、茶、人的耳鬓厮磨,正是对‘天人合一’的最好诠释。”

●历史长河中的紫砂星光:从供春到顾景舟的文脉传承

“没有文人的鼓捣,就没有今天的紫砂壶。”徐风在讲座中多次强调,紫砂的每一次跃升,都离不开文人与艺人的携手。

供春是紫砂史上“划时代的人物”。徐风讲述,供春是明代宜兴官员吴颐山的书童,在金沙寺见老和尚做壶后“偷艺”,用老和尚洗手沉积的泥,仿银杏树瘤做了一把壶。“吴颐山看到后很惊讶,不仅没责怪他,还在壶底写了‘供春’二字——这是文人第一次承认紫砂是艺术品。元代在壶上刻字,刻拥有者名字;明代自供春起,壶底刻字,刻制壶者名字。供春壶底的镌刻,为他的主人吴颐山所刻,这是第一个文人在紫砂壶上留下的印记。从此,壶手的名字能刻在壶上,紫砂从日常器皿变成艺术雅玩。”2023年,这把供春壶从中国国家博物馆“回娘家”宜兴展览时,徐风曾亲手触摸:“拿在手上很轻,气场浑然天成,老道成雄,它是国粹,是无数爱壶人用体温、生命呵护的珍宝。”

时大彬则让紫砂迈入“古董殿堂”。徐风介绍,明代时大彬的“娄东之行”是关键:“他带着壶去见王世贞、陈继儒、王锡爵等大文人,文人们提了三个要求:改大壶为小壶,方便‘掌上珍玩’;壶底像书画一样盖章,不用竹签写字;字要练得工整。”更重要的是,文人们还建议他“弃模具、全手工”,时大彬由此发明“打身筒镶接法”——“把泥打成片,拍打出生筒,壶的生筒上能体现壶手的健康、心性、文化含量,懂行的人能从生筒看出壶手的身体状况。”该手法最大程度上顺应了紫砂泥性的特点,使紫砂包浆成为收藏家最大的吸引力,也让紫砂壶进入收藏级别,迈入“古董殿堂”。“千奇万怪信手出,宫中绝伦时大彬。”

清代康熙年间制壶名手陈鸣远让紫砂壶有了书卷气和儿女情长。“他开创了壶体镌刻诗铭作装饰,署款以刻名和印章并用,把中国传统绘画书法的装饰艺术和书款方式,引入了砂壶的制作工艺,使原来光素无华的壶体增添了许多隽永的装饰情趣,也使砂壶更具有了浓厚的书卷气,再加之诗铭、书款的书法雅健娟秀,富有晋唐笔意,从而把壶艺、品茗和文人的风雅情致融为一体,极大地提高了砂壶的艺术价值和文化价值,成为真正的艺术品进入了艺术殿堂。”徐风说道。

清嘉庆二十一年任溧阳县令的陈鸿寿(字子恭,号曼生)的“曼生十八式”。“当时社会审美的两种趋向:复古与繁糜。‘曼生十八式’是对陈旧、繁糜的紫砂壶款进行一次革命,也是陈曼生内心对时势的态度。”徐风详细介绍了曼生十八式的特色:“去除陈旧繁琐、务求简洁明快、镌刻诗文哲句、令人耳目一新。”徐风现场展示并解释了“笠荫暍,茶去渴,是一是二,我佛无说”(《斗笠壶铭》)和“内清明,外直方,吾与尔偕臧”(《方壶》壶铭)等经典铭文。他特别强调了“壶因字贵、字随壶传”的理念:“与杨彭年的合作《菊花紫砂壶图》题记曰:‘杨君彭年制茗壶得龚时遗法,而余又爱壶亦有制壶之癖,终未能如此壶之精妙者图之以俟同好之赏。’”

徐风还以“合欢壶”为例:“合欢壶的灵感来自农家——农忙时,家主婆做好饭,用碗盖住保温,‘合起来才欢’。陈曼生在壶上刻‘试阳羡茶,煮合江水,坡仙之德,皆大欢喜’,把民间场景升华为人文意境。”他还提到一个典故:20世纪60年代,园林学家周廋鹃的曼生壶,是“用等重的金条买来的”;画家唐云为买一把曼生壶,“拔了金牙、偷了太太的金戒指”,足见其价值。

顾景舟则是“工艺时代的最后一位士大夫”。徐风说,顾景舟打通了“工匠与文人的墙”,早年与吴湖帆、唐云等合作“大石瓢壶”,70岁后却回归邵大亨的素器风格,认为“不着一字也可以尽得风流”。他还讲了顾景舟“萝卜煨肉”的典故:“顾景舟把文人与艺人的合作比作‘萝卜煨肉’——太湖边的萝卜炖肉,最后大家都吃萝卜不吃肉,因为肉的鲜味进了萝卜。他认为,有的文人字本身卖不出钱,刻在壶上才增值,‘壶应自贵,字随壶传’。”如今,顾景舟的“九件套大梅花茶具”已炒到8000多万元,“每当紫砂行情不好,他的壶出现在拍卖会上,就能唤起收藏家的信心”。

在谈及紫砂壶的现代发展时,徐风特别提到:“改革开放以来的全盛期,徐汉棠、徐秀棠、汪寅仙、吕尧臣、谭泉海、鲍志强、顾绍培等大师各怀绝技、传承创新。学院派、创新派、传承派,百舸争流。”现代紫砂陶艺是一种以新面貌出现的紫砂陶作品,追求艺术个性,强调器形的新颖性和原创性,没有传统紫砂“千人制一壶”的弊病,故更适宜收藏。正如著名作家冯骥才所言:“紫砂壶已成为中国文化的一个重要符号,它积淀了人文、社会的价值,也代表了中华文化的最高境界,让人的精神得到升华。”

●文人与紫砂:一场跨越千年的“知心换命”

“紫砂的灵魂是文化,助推一个古老的器皿脱胎换骨的是文人。”讲座结语中,徐风深情说道,从宋代苏东坡与宜兴蜀山的渊源(“苏东坡说丁山和独山像家乡的山,宜兴人就把山改名丁蜀山”),到明代文人“与白下获一紫砂罐,且喝且吃茶,清饮古雅绝伦”的推崇,再到当代作家与紫砂的联结——王蒙“新婚时购得南瓜状紫砂壶”,毕淑敏“带着紫砂壶周游20多个国家”,阿来在宜兴壶上刻画、写文,文人与紫砂的“缘分”从未中断。

徐风提到,作家李洱曾为紫砂写下“所有的道路黄昏时都会选择回家,所有的清泉都在清晨流向紫砂”,这正是紫砂与文人精神共鸣的写照。“一代一代喜欢紫砂的文人,和一代一代敬重文化的艺人走到一起,惺惺相惜,共同创造了东方传奇。”在徐风看来,文人和艺人,是可以打通的,应该是知心换命的。

“一把小小的紫砂壶里,蕴藏着中国人的哲学观、审美情感和生活质量。”徐风最后说,紫砂“把沧海桑田的时光凝聚成一瞬,任悠闲的茶水浇却人间的浮躁;把水滴石穿的功夫凝聚于一壶,让斑斓丰美的世界发出由衷的惊叹”,紫砂不仅“是高密度的艺术陈酿,它是简约而深刻的美学泉流;又是人们生活里忠实的朋友,耳鬓厮磨、不离不弃,直到静寂绝声、天旷地老。”而这场“文学与茶器”的对话,不只是对紫砂文化的解读,更是对中华优秀传统文化“源远流长、生生不息”的生动诠释。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学