文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

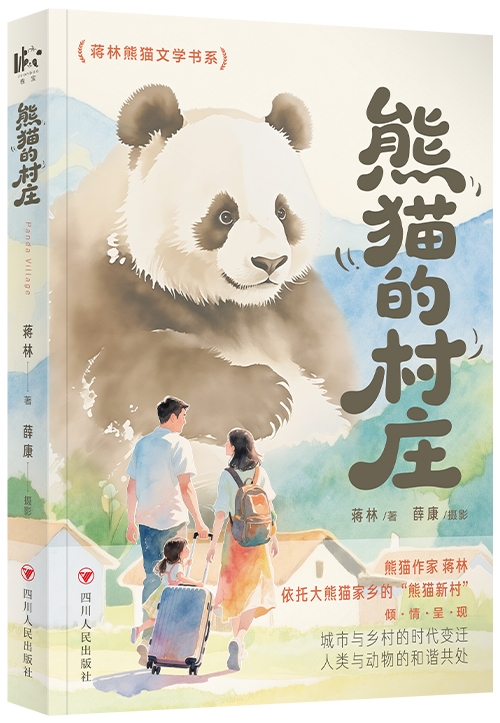

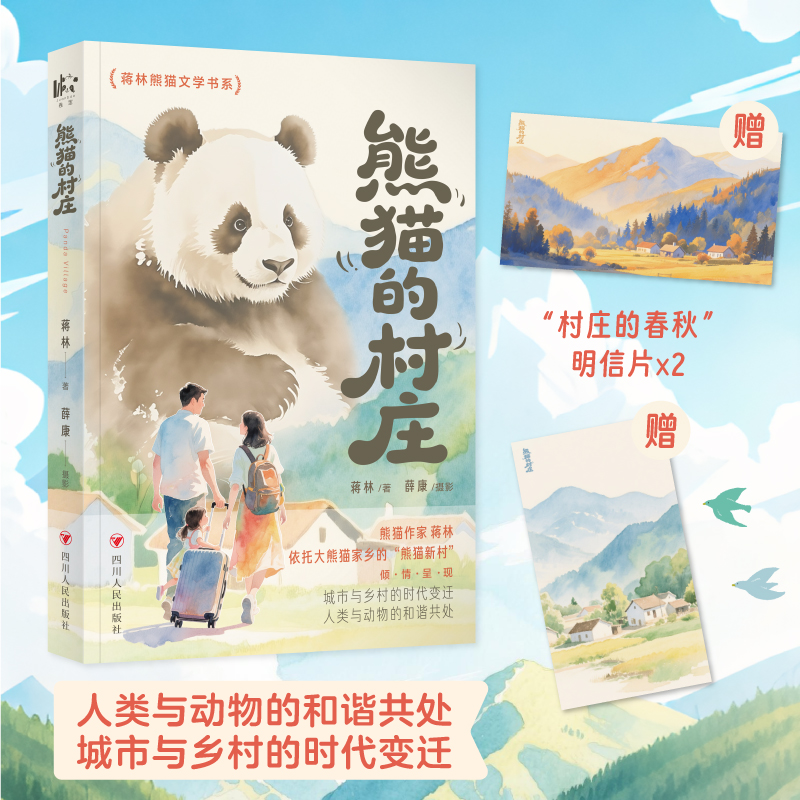

当法国博物学家阿尔芒・戴维在1869年的四川宝兴县邓池沟第一次记录下"黑白熊"的身影时,他不会想到这个物种将在一个半世纪后成为连接生态保护与人类生存的精神图腾。“熊猫作家”蒋林的《熊猫的村庄》以这座"世界第一只大熊猫科学发现地"为原型,用文学叙事搭建起一座跨越城市与乡村、现代与传统、人类与自然的桥梁。作品通过主人公林山从成都写字楼到半山村民宿的人生轨迹,不仅展现了大熊猫国家公园建设背景下的乡村变迁,更完成了一次对现代人精神家园的深度叩问。

●迁徙叙事中的生态伦理困境

半山村的搬迁计划构成了小说最核心的戏剧冲突,这场以"给熊猫让路"为名的迁徙,本质上是人类文明与自然法则的对话。当村主任刘自强在喇叭里喊出“国家公园需要我们搬个家”时,这句看似简单的通知背后,是延续数百年的生存方式与现代生态伦理的激烈碰撞。父亲对山林的执念与林山对政策的犹疑,构成了这场冲突的典型样本——前者坚守“祖祖辈辈生活的地方不能让给动物”的朴素观念,后者则在城市疲惫感的驱动下,开始思考“人要给动物让路”的现代命题。

小说以极具生活质感的细节展现了这场冲突的复杂性。父亲在电话里的怒吼“太混账了!人要给动物让路,你说可笑不可笑?”,暴露出传统农耕文明对自然的占有式认知;而刘自强解释政策时强调的“每家按人头算,每个人还能获得一大笔安置费”,则体现了现代社会以经济补偿化解生态矛盾的思维。两种话语体系的交锋,在林山返乡后的早餐桌上达到高潮:“为什么一定要搬?不搬就不行了?”父亲的质问与林山“熊猫需要我们所有人保护”的回应,构成了当代生态伦理最生动的对话录。

蒋林没有将这场冲突简化为非黑即白的二元对立,而是通过珙桐树、连香树、斑嘴鸭等具体物象,构建起半山村的生态谱系。当林山在迁徙途中望见“深蓝的天空里,那团酥松的白云像极了一朵盛开的珙桐花”,这个充满诗意的比喻暗示着自然本身的审美价值;而八岁时遇见的那只“黑白色的身体与雪地融为一体”的熊猫,则成为连接人类记忆与自然神性的纽带。这些细节共同证明:生态保护绝非简单的空间让渡,而是重新建立人类与自然的精神联结。

小说中“半山村”的地名具有深刻的象征意义——这个“凹在半山腰”的村庄,恰如人类在自然与文明间的尴尬位置。当村民最终搬下山脚却保留村名时,蒋林实际上给出了一种辩证答案:地理空间的迁徙不等于精神根系的断裂,真正的生态伦理应当是让人类在“半山腰”的位置上,重新学会与自然平等相望。

●精神返乡的当代性寓言

林山的人生轨迹构成了小说的另一条主线,这位“连续四天加班到凌晨”的建筑设计师,在城市与乡村的往返中完成了一次精神觉醒。蒋林以近乎白描的笔法刻画了都市人的生存困境:“被透支的身体让我意识恍惚,不知道自己如何穿越一条条街一幢幢楼,回到郊区这套并不宽敞的房子。”这段内心独白精准捕捉到现代职场人的异化状态——在钢筋水泥的丛林里,人的内心反而成了无家可归的流浪者。

父亲的电话成为这场精神返乡的契机,但真正的转折点发生在林山与刘自强的那场误会之后。当村主任解释“搬到山脚下后实行社区管理制度,有配套的医疗、教育,以及各种活动中心”时,林山开始意识到:乡村的现代化并非对传统的背叛,而是为文明传承提供新的载体。这种认知转变在“熊猫图书馆”的建设中得到具象化——这间“放着各种各样的熊猫图书”的阅览室,既是对熊猫文化的科普传播,更是对乡村精神空间的重建。

蒋林在创作手记中提到,这部作品“着眼于熊猫栖息地保护和乡村振兴,同时也反映了时代的变迁”。这一创作意图在林山经营“熊猫的村庄”民宿的过程中得到充分体现。从“熊猫咖啡、熊猫茶叶,熊猫面包”的细节设计,到“壁画里要有高山耸立、瀑布飞泻、流水潺潺”的空间构想,林山将城市习得的现代经营理念与乡村的生态资源完美融合。这种融合不是简单的复制粘贴,而是对乡村价值的重新发现——正如刘自强所言:“靠山吃山靠水吃水,关键在于我们怎么靠。”

小说中三位年轻人的不同选择构成了对照:刘小虎在父亲的催促下返乡,黎小甜在公司破产后回归,林山则主动放弃城市工作。这三种“归来”方式共同指向一个命题:当代人的精神返乡并非对现实的逃避,而是在传统与现代的对话中寻找新的人生可能。

●“文学+科普”的叙事创新

《熊猫的村庄》鲜明体现了蒋林作为“熊猫作家”一以贯之的“文学+科普”的创作理念。作品将熊猫的生物学特性、栖息地保护知识等硬核内容,自然地融入故事情节之中,实现了“故事+知识”的有机统一。当林山回忆八岁遇见熊猫时,插入“天气寒冷时,有的熊猫会往海拔低的地方迁徙”的科普说明;在介绍搬迁政策时,同步解释“半山村是野生熊猫最多的地方”的生态背景……这些知识节点的植入,既丰富了小说的生态维度,又避免了科普文本的枯燥感。

熊猫图书馆的图书陈列构成了这种叙事策略的集中展示:“有纪实类的《大熊猫的春天》、科普类的《熊猫大百科》、文学类的《追熊猫的人》。”这个细节不仅体现了作者对熊猫文化的系统认知,更暗示了文学在科普传播中的独特价值——相较于科学报告的理性陈述,文学作品能更有效地唤起读者对熊猫的情感认同。正如创作手记所强调的,蒋林希望读者“在阅读一个故事时,可以学到熊猫丰富的科普知识,感受熊猫独特的文化内涵”。

小说对熊猫文化历史的追溯进一步拓展了作品的认知维度。林山回忆父亲唱《熊猫咪咪》的场景,既唤起了20世纪80年代熊猫保护运动的集体记忆,又通过“竹子开花那段悲怆的故事”连接起物种保护的历史纵深。这种历史感的植入,让熊猫超越了单纯的动物形象,成为承载人们情感的文化符号。当喇叭里第三次响起“请让我来帮助你,就像帮助我自己”的歌声时,这句歌词实际上成为生态伦理的文学表达——人类对熊猫的保护,本质上是对自身生存环境的守护。

蒋林的叙事创新还体现在对生态细节的诗意化处理上。“微风拂过,湖面荡起粼粼波光”的天然湖泊,“赤橙黄绿青蓝紫,一片缤纷随风荡漾”的山林,这些景物描写不仅营造出半山村的生态美感,更暗示了自然本身的叙事能力。在作者笔下,熊猫不再是被动保护的对象,而是与人类平等对话的生命主体——当林山最终理解“所有热爱大熊猫的人,都是追熊猫的人”,他实际上完成了从“征服自然”到“与自然共生”的观念转变。

●人与自然的共生哲学

“半山村这个与熊猫有关的村庄,既是熊猫的村庄,又是我们人类的村庄。”蒋林在创作手记中的这句话,揭示了作品最核心的哲学思考。小说结尾处,黎小甜在公司破产后选择留在半山村,这个情节安排绝非偶然——当现代商业文明遭遇困境时,人与自然共生的传统智慧反而成为破局的关键。在“熊猫的村庄”这个意象里,蒋林完成了对“家”的重新定义:它不仅是人类的居所,更是所有生命共同的栖息地。

这种共生哲学在小说中表现为多重维度的和谐:林山夫妇从“冷战”到相互理解的关系修复,暗示着家庭内部的和解;父亲从坚决反对到主动关心新村建设的态度转变,体现了代际观念的融合;村民们从“各扫门前雪”到共同经营文旅产业的转变,则展现了乡村共同体的重建……这些变化都指向同一个结论:人与自然的和谐,背后其实都隐藏着人与人的和谐。

小说中反复出现的雾霭意象具有深刻的象征意义。“瘦弱的身影藏在大山深处,被葱郁的树木隐藏,被缥缈的雾霭环绕”,这种朦胧感既暗示了人与自然的边界模糊性,也象征着转型期乡村的不确定性。但当林山最终在露台上望见“满天繁星”,雾霭的消散实际上预示着一种新的生存确定性——在生态保护与经济发展的平衡中,人类终将找到属于自己的星空。

蒋林在作品中没有给出简单的解决方案,而是呈现了转型期的复杂现实:妻子对女儿教育的担忧,村民对旅游前景的疑虑,这些顾虑都让生态叙事避免了空想。正如刘自强所说:“这是个大事,不是哪一家哪一户的事,也不光是我们这一代人的事,是家家户户的事,是子孙后代的事。”这种现实感的保持,让作品的生态思考具有了沉甸甸的分量。

从1869年戴维的科学发现到今天的大熊猫国家公园,从“黑白熊”的地方性认知到“国宝”的全球性符号,大熊猫的形象变迁本身就是一部浓缩的生态思想史。蒋林的《熊猫的村庄》站在这段历史的节点上,用文学的方式思考着一个根本性问题:当人类为其他物种让出空间时,我们究竟在守护什么?小说通过林山的精神返乡给出答案:在熊猫的村庄里,人类终将重新找到自己的位置——不是自然的主宰,也不是生态的过客,而是与所有生命共同书写地球史诗的平等一员;保护熊猫的过程,也是人类寻找自我的过程。

在这个意义上,《熊猫的村庄》不仅是一部关于熊猫的小说,更是一曲献给所有“追熊猫的人”的精神牧歌:当人与自然真正和谐共生时,每个村庄都可以成为“熊猫的村庄”,每个心灵都能找到属于自己的精神家园。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学