文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

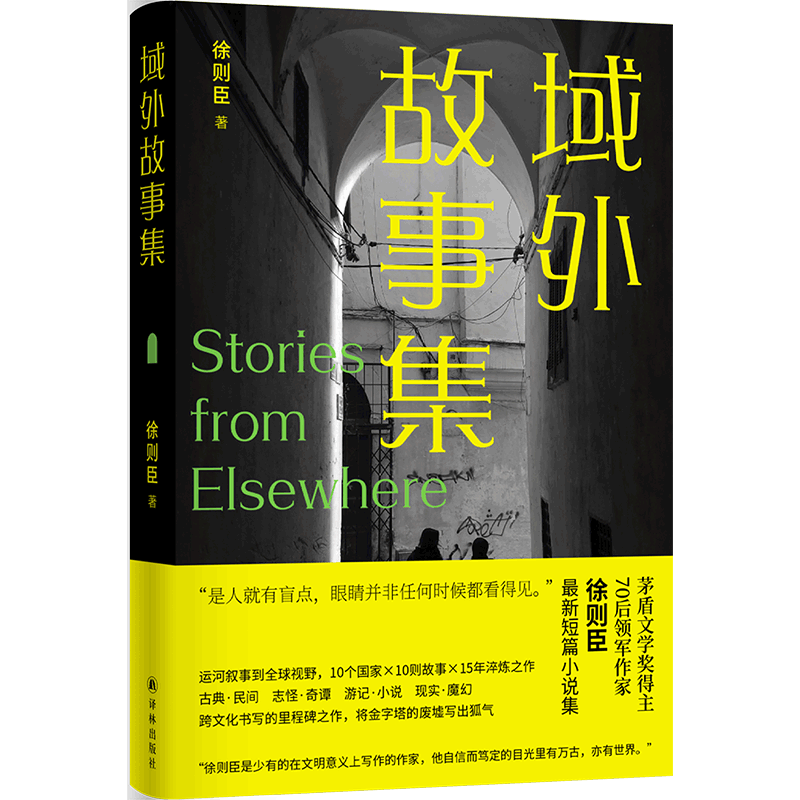

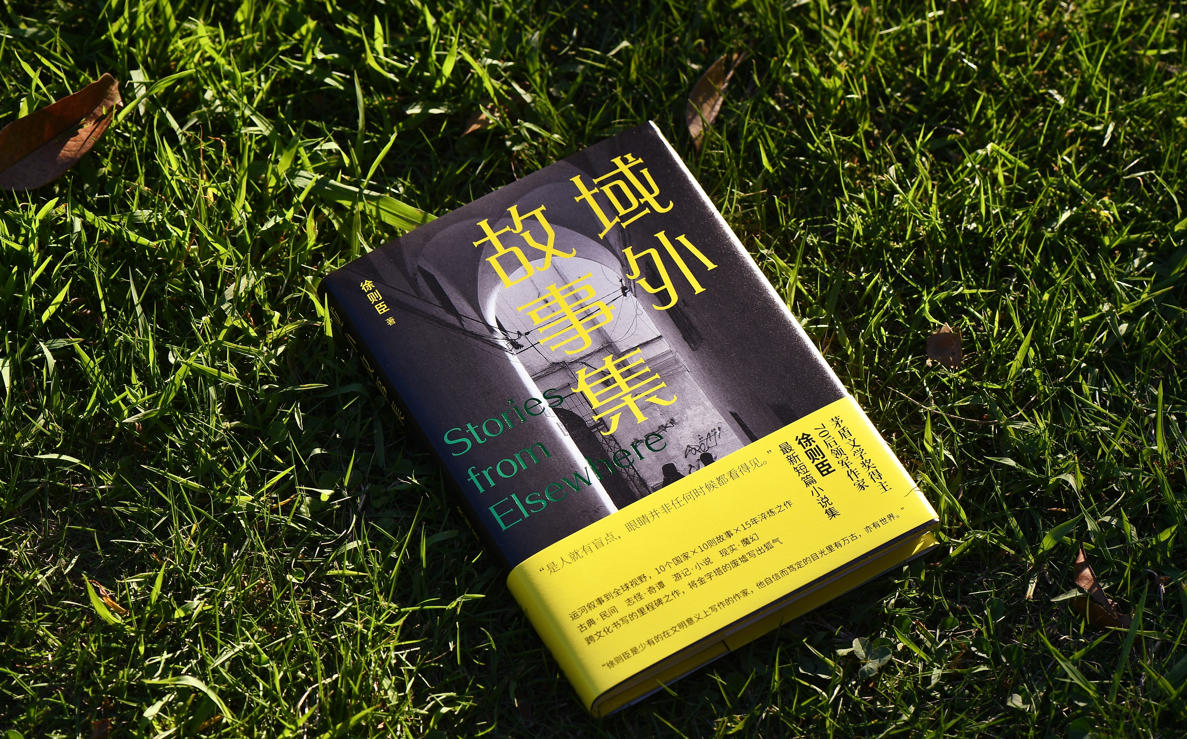

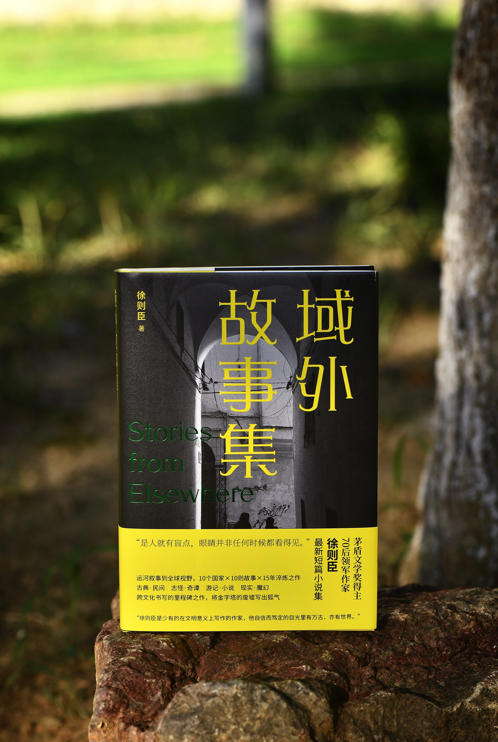

最年轻的茅盾文学奖得主、“70后作家的光荣”徐则臣全新力作《域外故事集》是一部以全球视野为背景的短篇小说集,通过十则故事展现了不同国家和文化背景下的人物命运与情感纠葛。这部作品是徐则臣跨文化书写的里程碑之作——运河故事到全球视野,从哥伦比亚到白俄罗斯,从美国到墨西哥,横跨十国的奇谭故事,从“到世界去”到“在世界中”,细腻勾勒异域生活图景,展现不同文明的交流与融合。“是人就有盲点,眼睛并非任何时候都看得见。”这种对人性盲区的揭示贯穿全书,成为连接不同文化与个体命运的纽带。

跨文化书写的叙事特征

徐则臣在《域外故事集》中展现了独特的跨文化书写能力。从“到世界去”到“在世界中”,他以十篇域外题材小说,集中展现美国、智利、白俄罗斯、德国、乌拉圭等世界各地人情风土与奇谭故事。

从美国中西部K大的华人教授之死,到哥伦比亚游击队诗人的蒙面朗诵;从印度机场丢失的手稿与神秘猴子,到白俄罗斯冰河上独钓的中国人……每个故事都是一场文化探险:在瓦尔帕莱索,三个吉卜赛女人用塔罗牌预言了抛锚的汽车;在麦德林,一场蒙面文学朗诵隐藏着游击队员的身份秘密;在奇琴伊察,寻找玛雅面具的旅程揭开了家族跨越百年的失踪之谜……

《去波恩》的火车情缘,《中央公园的斯宾诺莎》的中年危机,《瓦尔帕莱索》的浪漫邂逅,《玛雅人面具》的宿命故事。“故事在世界发生,人物在世界行走”,徐则臣于现实与虚幻之间,接续《聊斋志异》和唐传奇的中国古典传统,细腻勾勒异域生活图景,以魔幻现实笔法将孤独、身份、乡愁与追求的主题融汇在一起,探讨不同文明的碰撞摩擦与交流对话。

《玛雅人面具》描述了中国作家在墨西哥奇琴伊察寻找神秘金字塔的过程:“那段录像很多朋友都看过,我没有瞎说。录像中,那座倾圮的金字塔像废墟一样瘫在奇琴伊察。可能找起来有点麻烦,本地人也未必知道,但我相信它在。千真万确。”这一段落不仅展现了墨西哥的文化景观,更暗示了文化差异与语言隔阂带来的误解与困惑。

徐则臣的跨文化书写并非简单的异域风情展示,而是通过人物的行动与心理活动,揭示文化碰撞中的深层矛盾。在《瓦尔帕莱索》中,他描写了智利文学之旅的复杂体验:“瓦尔帕莱索之旅无论在地面上还是文字间皆没有尽头。”通过聂鲁达的诗句,他点出了这座城市与诗歌的紧密联系,同时也暗示了文化旅行中不可言说的孤独感。这种孤独感不仅源于语言障碍,更源于身份认同的迷失。

在《中央公园的斯宾诺莎》中,徐则臣通过一位中国教授在美国中西部大学的遭遇,展现了跨文化环境中的人际关系与身份焦虑。教授的老冯因文化隔阂与误解而陷入困境,最终选择自杀:“老冯死在公园里。这座中西部小城以一个大公园和一所大学闻名。公园也叫中央公园,没纽约的那个有名,但比纽约的那个大。它从小城中心开始往西北方向扩展,像喇叭一样越吹越大。”这一场景不仅是对老冯个人悲剧的描写,更是对跨文化环境中个体命运的隐喻。

孤独与身份焦虑的主题表达

孤独与身份焦虑是《域外故事集》的核心主题之一。徐则臣通过不同国家和文化背景下的故事,展现了漂泊者在异乡生活中的心理状态。在《古斯特城堡》中,他描述了一位中国作家在新奥尔良的租房经历:“等我从新奥尔良旅行回来,河边的公寓已经被淹过了。两天前,我从报纸上看到暴雨的消息,说穿城而过的河流像一锅煮沸的水,一夜之间溢出了河床。”

在《玛雅人面具》中,徐则臣通过胡安这一角色,揭示了文化认同的复杂性。胡安是一位玛雅手艺人,他的外貌与中国人的相似性引发了作家对文化归属的思考:“天地良心,我的镜头完全是追着胡安走的,不是他的正面,就是他的背影。他的声音在,但人不见了。”

《边境》通过一位中国驻校作家在边境小镇的日常生活,展现了跨文化环境中的孤独感:“来这个国家之前,基金会给了我两个选择:一是待在他们的办公驻地,首都市中心的一座四层楼房里,一间十八平方米的宿舍,旁边几个房间分别住着荷兰、匈牙利和塞浦路斯的诗人或小说家;另一个是去边境的一个叫莫托瓦的小镇,那里有一座三百年前的古老石头房子,去年刚装修过,一个人住。”这一场景不仅是对物理空间的描述,更是对精神孤独的隐喻。

文化碰撞与人性困境的揭示

徐则臣在《域外故事集》中通过对不同文化背景下的故事描写,揭示了文化碰撞中的人性困境。在《手稿、猴子,或行李箱奇谭》中,他通过中国作家在印度机场丢失手稿的遭遇,展现了文化差异对个体命运的影响:“飞机上睡了一路,我有精神跟他们耗。他们那种吊儿郎当的敷衍态度,让我觉得还有戏,所以见着工作人员,不管是谁,我都要申诉一番,让他们想办法找到我的行李箱。”

《蒙面》通过哥伦比亚革命武装力量成员的文学活动,揭示了政治与文化之间的复杂关系:“罗德里戈·马丁内斯,哥伦比亚革命武装力量的一分子,游击队员。这可能是个临时取的假名字,或者笔名,但身份却是实实在在的。”

《紫晶洞》则通过一位中国商人与乌拉圭紫水晶矿的故事,揭示了商业利益与文化认同之间的冲突:“齐桑说,该回了,山路难走。我们在阿蒂加斯的一家酒店住下。晚上在附近的酒吧聊到半夜,齐桑问我这几年国内的状况,我则对他的海外生活好奇,还聊了我们共同关心的母校。”这一场景不仅是对商业活动的描写,更是对文化认同与经济利益之间矛盾的深刻反思。

古典志怪与魔幻现实的叙事融合

徐则臣在《域外故事集》中巧妙地将中国古典志怪传统与魔幻现实主义相结合,创造出独特的叙事风格。在《玛雅人面具》中,他通过胡安的神秘消失,展现了志怪元素与现实生活的交织:“你再看一遍录像。录像里有两句话极突兀地高亢出来。我找墨西哥的朋友鉴定,说,那是玛雅人的土语,比当地人的方言还要古老一点,大意是:我看见的在极高的高处,我想象的在很远的远方。”

《古斯特城堡》通过城堡中神秘灯光的描写,展现了志怪传统与现实生活的结合:“鬼究竟从哪里来?我退后,看太阳可能出现的方位,果然这扇窗户在任何时候都只能在马房的阴影里,否则无法解释为什么其他窗户都被绛红色天鹅绒窗帘遮住,只有这里都能看进去。”

《手稿、猴子,或行李箱奇谭》中,行李箱中突然出现的猴子,展现了魔幻现实主义的叙事特点:“我们探讨了半天猴子引入小说的可能性,中国作家未置可否。他的心思在别处。如他所说,写就的手稿没了,后面再精彩的故事也等于零。”这一情节不仅展现了文化差异对个体创作的影响,更暗示了文化符号在跨文化书写中的重要性。

全球化语境下的文化对话

徐则臣在《域外故事集》中通过对不同文化背景下的故事描写,展现了全球化语境下的文化对话。《瓦尔帕莱索》通过智利文学节的活动,展现了不同文化之间的交流与碰撞:“翻过一个丘陵,大海在前方闪烁,五月的阳光在海面上撒下一层金片和银箔。”这一场景不仅是对智利自然风光的描写,更是对文化交流的隐喻。

在《中央公园的斯宾诺莎》中,徐则臣通过老冯与苏珊的师生关系,展现了跨文化环境中的人际关系与身份焦虑:“老冯性骚扰一个叫苏珊的大三女生的事无人不晓。”

在《边境》中,徐则臣通过一位中国驻校作家在边境小镇的日常生活,展现了文化差异对个体命运的影响:“来这个国家之前,基金会给了我两个选择:一是待在他们的办公驻地,首都市中心的一座四层楼房里,一间十八平方米的宿舍,旁边几个房间分别住着荷兰、匈牙利和塞浦路斯的诗人或小说家;另一个是去边境的一个叫莫托瓦的小镇,那里有一座三百年前的古老石头房子,去年刚装修过,一个人住。”这一场景不仅是对物理空间的描述,更是对文化差异与个体命运的深刻反思。

徐则臣的创作不仅拓展了中国文学的边界,更在跨文化书写中找到了新的表达方式。通过《域外故事集》,他成功地将中国面孔的生存经验与全球文化背景相结合,为文学创作提供了新的范式。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码