文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

在喧嚣的都市生活中,一杯茶的静谧往往成为人们心灵的栖息地。近日,作家杨庆珍以散文《一生只向茶低头》荣获“我与《吃茶一水间》”征文活动的最高奖项——文心奖。这篇作品不仅记录了她与茶人王迎新的深情缘分,更通过茶事书写,展现了茶道中蕴含的生命哲学与文化传承,引发读者对“茶与人生”关系的深层思考——在茶香氤氲中,我们终将学会如何以一颗澄明之心,与世界温柔相待。

▲杨庆珍在参加由四川省作协和新华文轩主办的“文学川军荐书”活动时就推荐了《吃茶一水间》。(视频截图)

▲杨庆珍在参加由四川省作协和新华文轩主办的“文学川军荐书”活动时就推荐了《吃茶一水间》。(视频截图)

●从书页到茶席:一场跨越时空的对话

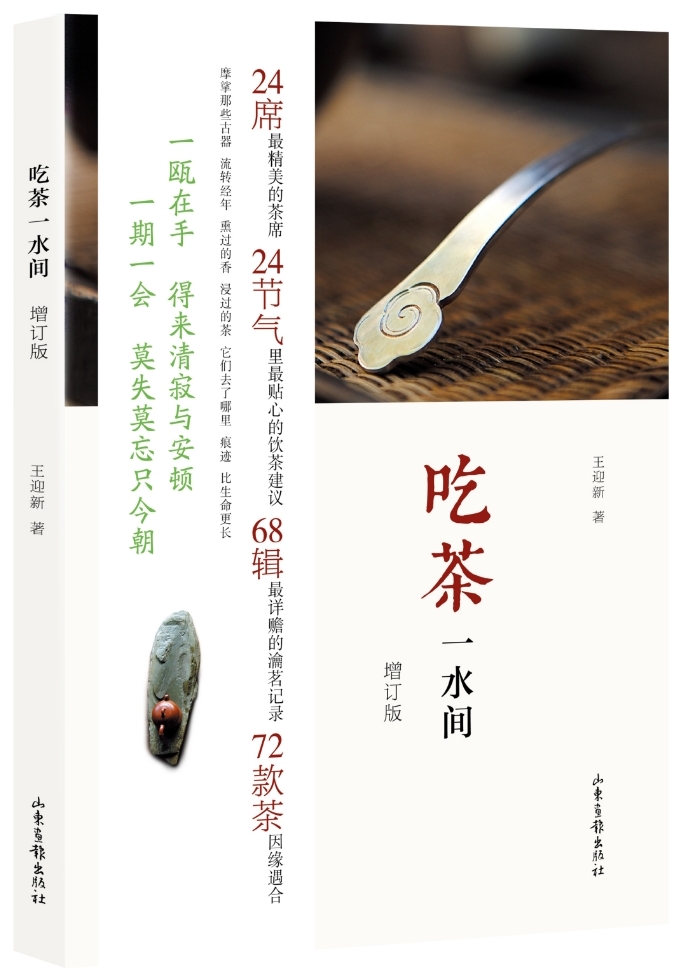

2013年,人文茶席创始人王迎新《吃茶一水间》一书由山东画报出版社出版发行。该书将二十四节气和中国茶、茶席、茶器物相结合,将茶席从单纯的冲泡组合升华为可阅读的视觉文本,使茶事回归自然时序,从器物搭配到空间叙事,彰显了中国茶器的文化底蕴与独特魅力,在中国传统生活美学尚未引起广泛关注的年代,率先构建了茶道美学的本土化表达。该书获得了广大读者与茶文化界的高度认可与推崇,先后多次加印,被誉为“最美茶书”。时值《吃茶一水间》付梓12周年之际,山东画报出版社推出了此书的修订版。

杨庆珍的《一生只向茶低头》并非简单的读后感,而是一次跨越时空的对话。文中,她回忆了初读《吃茶一水间》时的震撼——王迎新笔下“峨眉山无上清凉云茶会”的意境,让她在文字间感受到茶与自然的共鸣。而当她在蒙顶山亲历春分茶会,见到王迎新身着长袍如“春山茶叶”的形象时,书中的茶道精神瞬间具象化为眼前的鲜活画面。这种从“纸上阅读”到“现实践行”的跨越,正是茶文化生命力的生动体现。

杨庆珍的文字细腻地捕捉了茶道中的细节:泛黄书页上的眉批、茶会中姜普洱的药用智慧、昆明“一水间”茶室里“三清茶”的禅意……这些看似琐碎的片段,实则是茶人精神的具象表达。正如她所言:“茶的江湖没有贵贱,茶香氤氲,一期一会,刹那永恒。”对茶的平等之爱,既是对传统文化的尊重,也是对现代消费主义的温柔抵抗。

●茶道:在流动中守护不变的精神家园

《吃茶一水间》的修订版出版之际,王迎新提出“茶道的本质是‘在流动中守护不变’”的理念。这一思想在杨庆珍的获奖作品中得到深刻呼应。她以“茶汤如镜”的隐喻,揭示茶事不仅是味觉的体验,更是心灵的映照——茶席上的一器一物、一香一水,皆是对自然时序的敬畏,对“天人合一”哲学的实践。

杨庆珍笔下的茶道,超越了物质层面的品饮,升华为一种精神修行。她写道:“借一盏茶与世界相爱,八千里路云和月,每席茶里皆可遇见千山万水和天光云影。”通过“以茶观世”的视角,将茶道与人生、自然、历史紧密联结,赋予茶文化以更广阔的时空维度。茶不再是简单的饮品,而成为连接个体与宇宙、传统与现代的桥梁。

●茶文化的当代启示:在喧嚣中寻找澄明

在数字化浪潮席卷全球的今天,《一生只向茶低头》的获奖恰似一剂文化良方。它提醒我们,在快节奏的生活中,不妨慢下来,像品茶一样体会时光的沉淀。王迎新提出的“至专至简”冲泡哲学,与当代人追求效率的惯性形成鲜明对比,而杨庆珍的散文则用诗意的语言,将这种“慢”的美学转化为可触摸的生活实践。

更值得关注的是,杨庆珍作为地方文化工作者的身份,赋予了这篇作品特殊的现实意义。她以四川大邑为起点,通过茶文化书写,串联起地域风物与人文情怀。这种“以茶为媒”的叙事方式,不仅激活了传统文化资源,也为乡村振兴、文化自信提供了新的路径。

此次征文活动的举办,不仅是对《吃茶一水间》十二年影响力的致敬,更是对茶文化生命力的再确认。杨庆珍的获奖,标志着新一代茶文化书写者正以更富创造力的方式,将传统茶道融入现代生活。“文字可以令时空的距离、人与人之间的距离在刹那消逝。”而茶,则是这场跨越时空的对话中最温柔的见证者。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码