文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

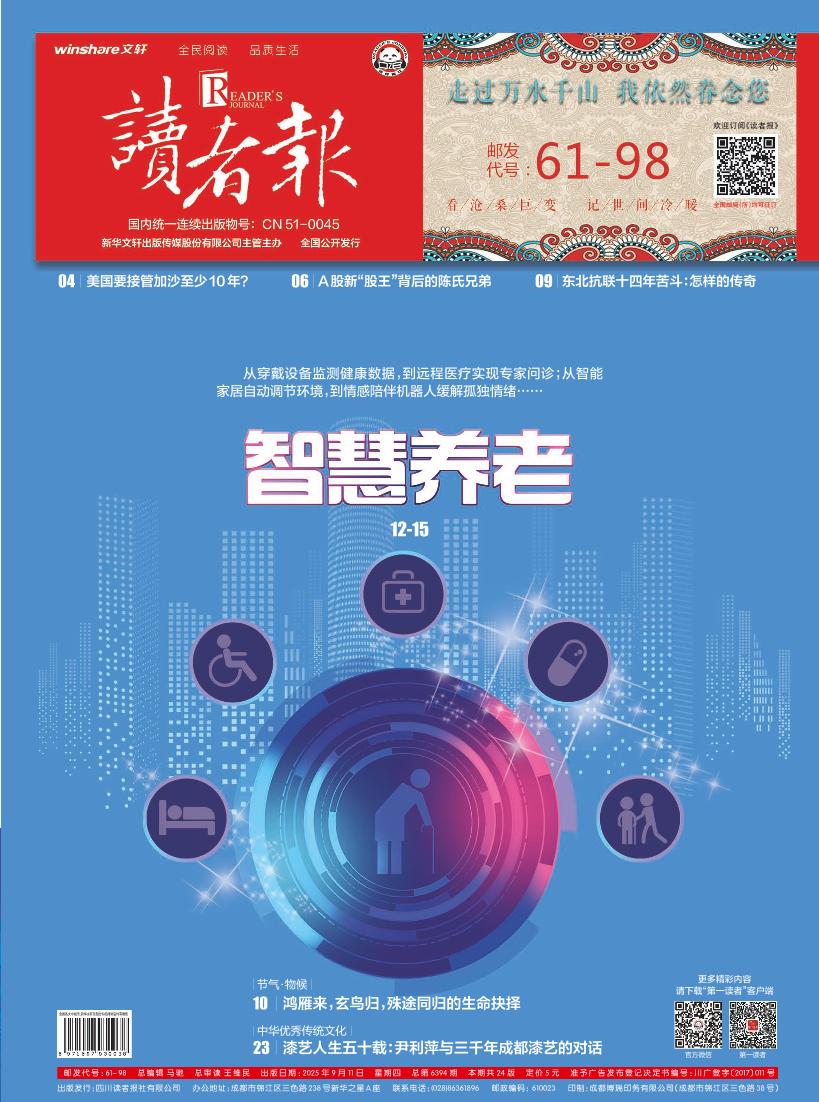

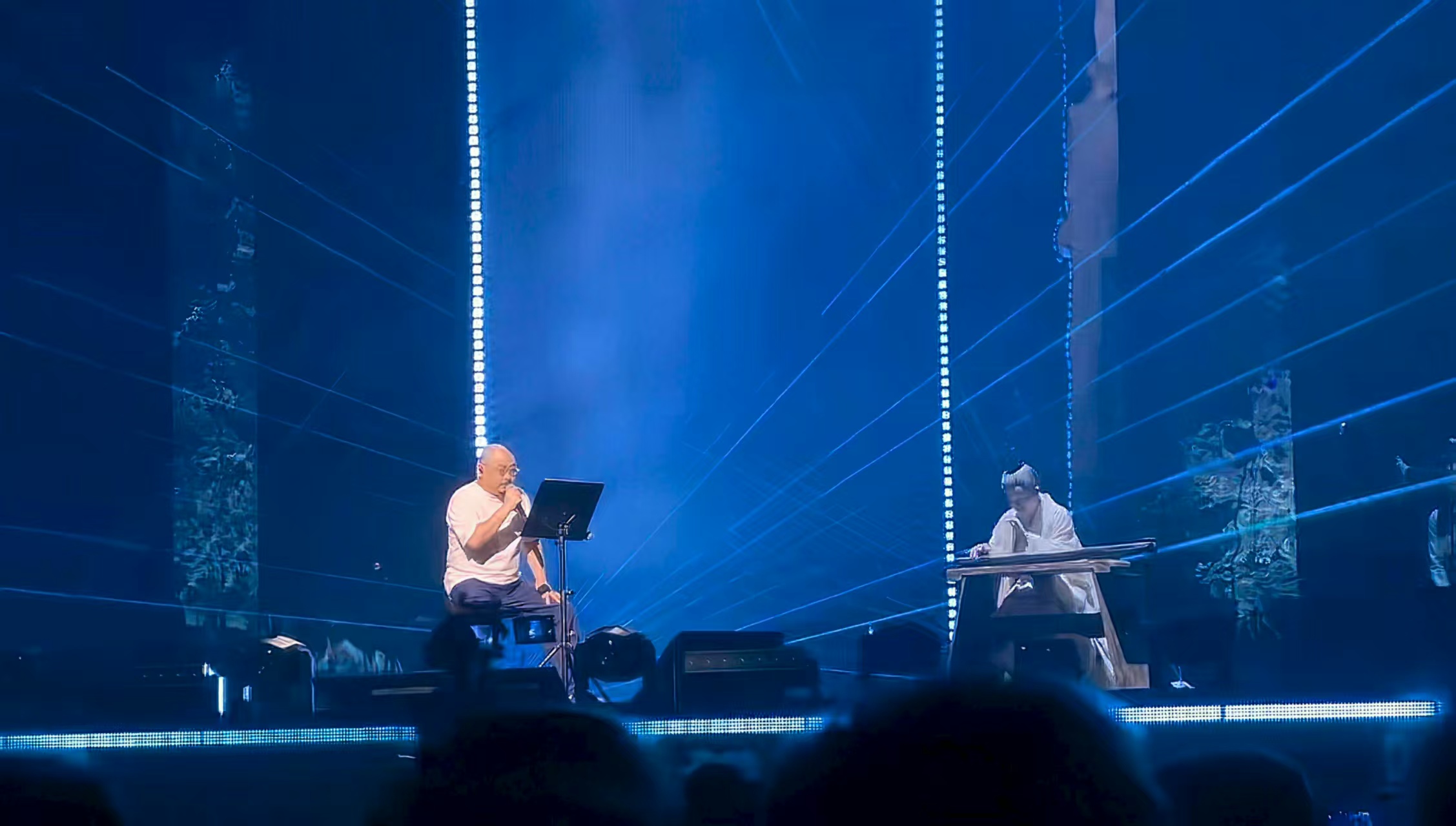

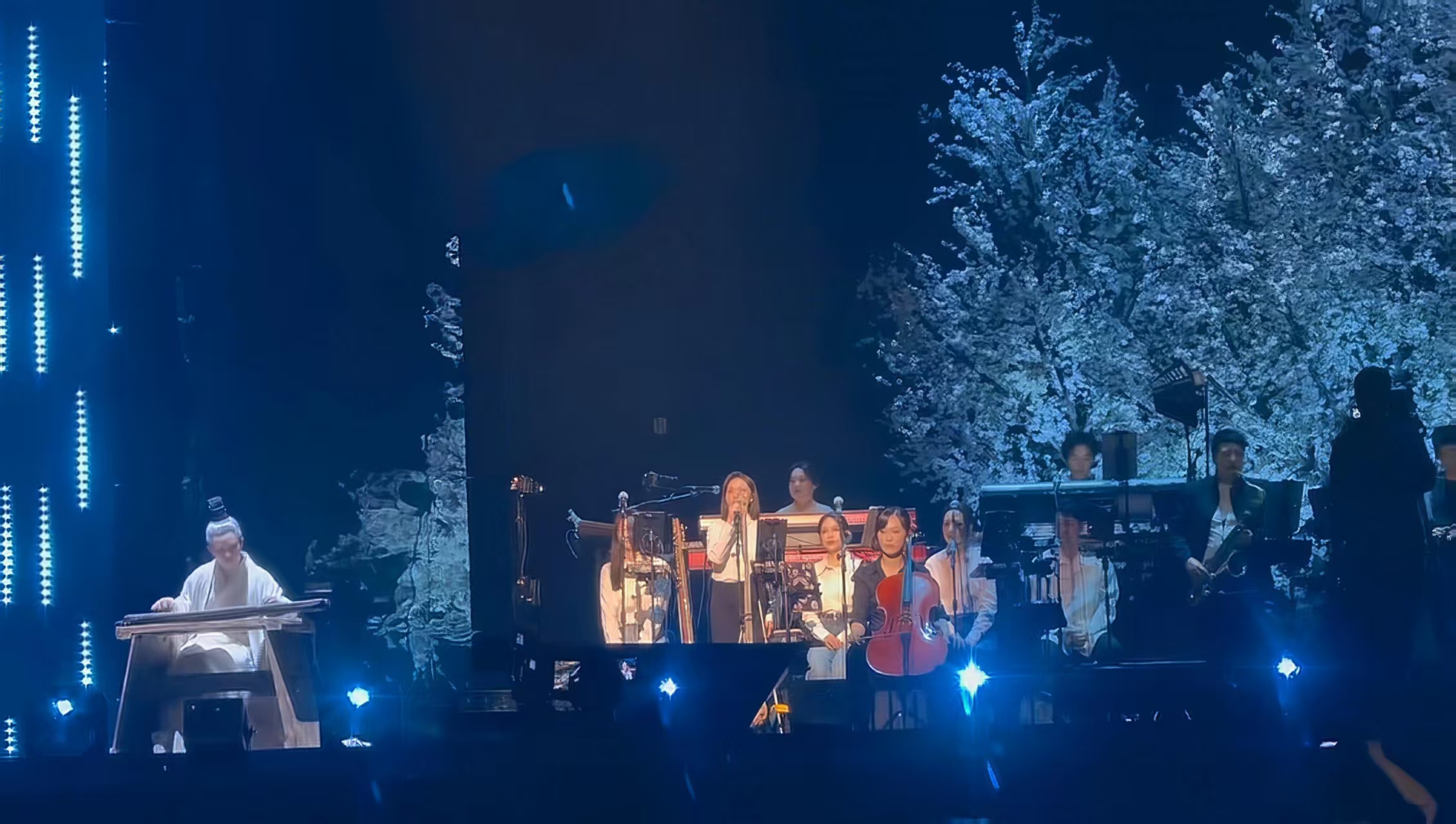

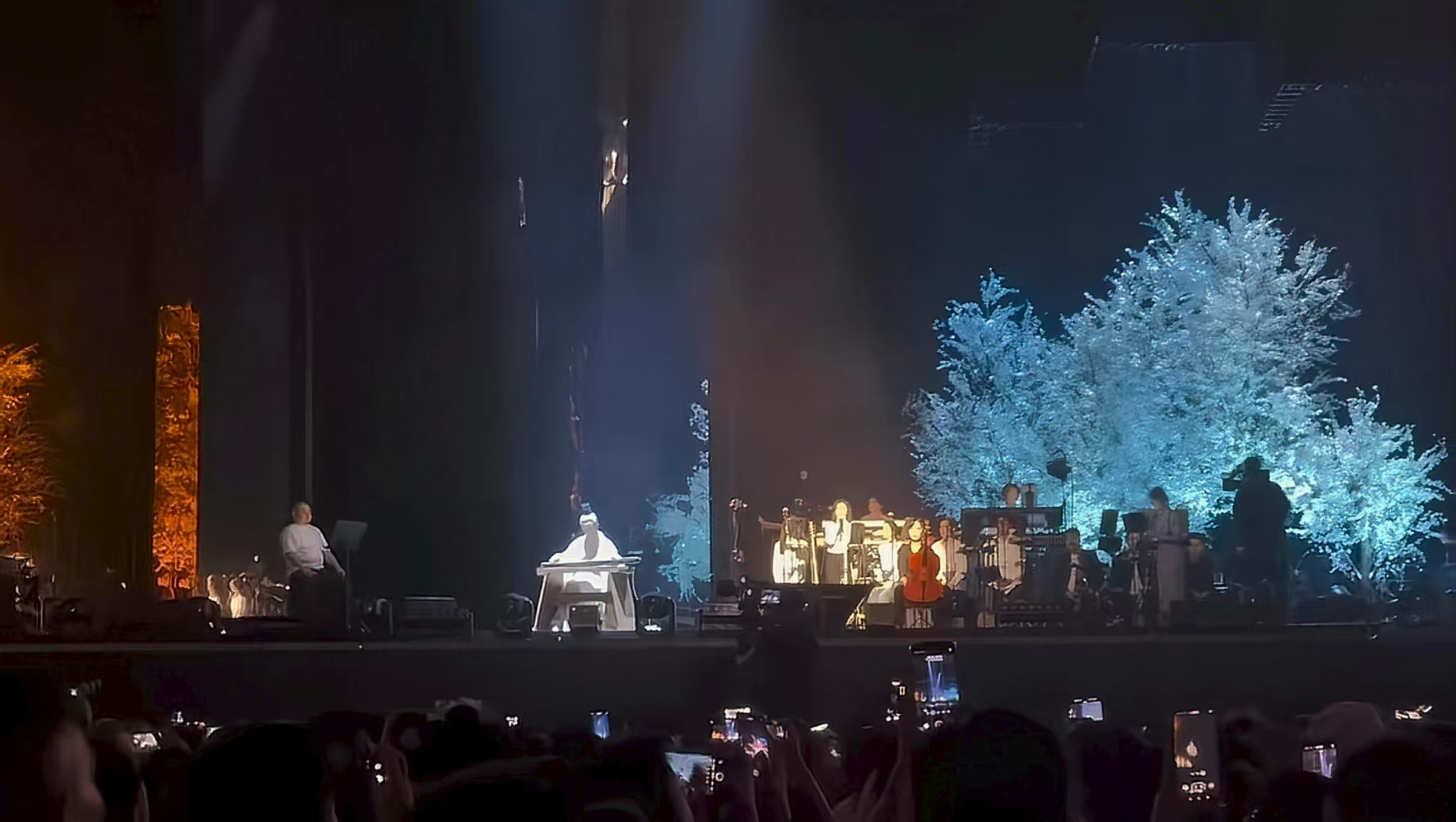

▲刀郎在宜昌演唱会首唱新作《秭归鸟》。

8月2日,刀郎在宜昌《山歌响起的地方》演唱会上献唱新作《秭归鸟》,其间巧妙化用陶渊明《归去来兮辞》的意蕴,引发广泛关注。

这首歌曲不仅是一次音乐创作,更是一场跨越千年的精神对话。“秭归鸟,又名子规、杜鹃”,其声与乡愁、悲愁、哀思紧密相连。刀郎选择在屈原故里宜昌演绎此曲,将陶渊明的归隐情怀与屈原的爱国精神巧妙融合,展现了当代艺术家对中华文明精神谱系的深刻理解。

●《归去来兮辞》:士人精神的归隐宣言

陶渊明在《归去来兮辞》的序言中写道:“余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,缾无储粟,生生所资,未见其术。亲故多劝余为长吏,脱然有怀,求之靡途。会有四方之事,诸侯以惠爱为德,家叔以余贫苦,遂见用于小邑。于时风波未静,心惮远役,彭泽去家百里,公田之利,足以为酒。故便求之。及少日,眷然有归欤之情。何则?质性自然,非矫厉所得。饥冻虽切,违己交病。尝从人事,皆口腹自役。于是怅然慷慨,深愧平生之志。犹望一稔,当敛裳宵逝。寻程氏妹丧于武昌,情在骏奔,自免去职。仲秋至冬,在官八十余日。因事顺心,命篇曰归去来兮。乙巳岁十一月也。”

正文则开篇即呼:“归去来兮,田园将芜胡不归?既自以心为形役,奚惆怅而独悲?悟已往之不谏,知来者之可追。实迷途其未远,觉今是而昨非。舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣。问征夫以前路,恨晨光之熹微。”

继而描绘归乡之景:“乃瞻衡宇,载欣载奔。僮仆欢迎,稚子候门。三径就荒,松菊犹存。携幼入室,有酒盈樽。引壶觞以自酌,眄庭柯以怡颜。倚南窗以寄傲,审容膝之易安。园日涉以成趣,门虽设而常关。策扶老以流憩,时矫首而遐观。云无心以出岫,鸟倦飞而知还。景翳翳以将入,抚孤松而盘桓。”

再述归田之志:“归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求?悦亲戚之情话,乐琴书以消忧。农人告余以春及,将有事于西畴。或命巾车,或棹孤舟。既窈窕以寻壑,亦崎岖而经丘。木欣欣以向荣,泉涓涓而始流。善万物之得时,感吾生之行休。”

终以生命之思作结:“已矣乎!寓形宇内复几时?曷不委心任去留?胡为乎遑遑欲何之?富贵非吾愿,帝乡不可期。怀良辰以孤往,或植杖而耘耔。登东皋以舒啸,临清流而赋诗。聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!”

《归去来兮辞》是晋宋之际文学家陶渊明创作的抒情小赋,作于作者辞官之初,堪称其脱离仕途、回归田园的宣言。全文既叙述了辞官归隐后的生活情趣与内心感受,也展现了他对官场的清醒认知、对人生的深刻思索,更传递出洁身自好、不随世俗的情操。欧阳修曾评价:“晋无文章,惟陶渊明《归去来辞》而已。”

陶渊明在序言中坦承的困窘家境——“余家贫,耕植不足以自给。幼稚盈室,瓶无储粟,生生所资,未见其术”,与其“不为五斗米折腰”的抉择形成鲜明对比,彰显了士人精神的高贵。《宋书・陶潜传》记载了他辞官的细节:“郡遣督邮至县,吏白应束带见之,潜叹曰:‘吾不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人邪!’”这一记载与《归去来兮辞》中“归去来兮,请息交以绝游。世与我而相违,复驾言兮焉求”的决绝遥相呼应,共同勾勒出陶渊明与世俗格格不入的精神姿态。

朱熹在《四书章句集注》中曾言:“渊明之归,非独避世,实守其志也。”这种坚守精神操守的选择,与屈原“宁赴常流而葬乎江鱼腹中耳,又安能以皓皓之白,而蒙世俗之温蠖乎”的决绝(《史记・屈原贾生列传》),虽表现形式不同,却同出一源。二者都体现了古代士人面对仕途黯淡时的精神抉择——或如屈原以死明志,或如陶渊明归隐守志,但核心都是对理想人格的坚守。

●陶渊明构建的理想精神家园

《归去来兮辞》的序言详细说明了陶渊明出仕与自免去职的缘由,正文则尽情抒写归田的决心、归田时的愉悦心境与归田后的生活乐趣。

“归去来兮”四字,实则是“归去”之意,“来”“兮”皆为语气助词,这种反复的呼唤本身就蕴含着强烈的归隐意愿。从“舟遥遥以轻飏,风飘飘而吹衣”的轻快,到“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”的自然,陶渊明通过一系列意象,为自己构建了一个理想的精神家园。

钟嵘在《诗品》中将陶渊明列为“中品”,评价其“文体省净,殆无长语。笃意真古,辞兴婉惬。每观其文,想其人德。”这种“省净”“真古”的文风,恰是陶渊明对精神本真的执着追求的写照。沈约在《宋书・陶潜传》中记载了陶渊明作为晋遗民“不复与世周旋”的决绝态度,这与屈原“虽九死其犹未悔”的精神内核有着深刻的共鸣。

《归去来兮辞》中“悦亲戚之情话,乐琴书以消忧”的田园生活描写,表面看似是逃避现实,实则是对精神自由的积极追求。这种追求与屈原“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的执着,虽表现形式不同,却同样体现了对理想人格的坚守。正如陈寅恪在《陶渊明之思想与清谈之关系》中所言:“渊明之思想为承袭魏晋清谈演变之结果。”

●秭归情结:屈原精神的永恒回响

秭归,作为屈原的故乡,承载着最为深沉的爱国情怀。《史记・屈原贾生列传》记载:“屈原者,名平,楚之同姓也。为楚怀王左徒。”这位伟大的爱国诗人,最终选择“宁溘死以流亡兮,余不忍为此态也”(《离骚》),以生命捍卫理想。

若说陶渊明的归隐是主动选择,那么屈原的沉江则是被动殉道,二者共同构成了士人精神的两极。“士不遇”既是古代士人群体普遍面临的精神困境,亦是文学史上历久弥新的经典命题。在消解“不遇”的困顿与怅惘时,古代文人深受屈原与陶渊明的精神感召,二者常被并提称咏,形成了独特的“屈陶”文化现象,其影响深远,贯穿于文人的生命抉择与文学创作之中。屈原与陶渊明,一为“忠魂”,一为“隐士”,代表了中国古代士人面对现实困境的两种精神选择:屈原以死明志,陶渊明归隐守志,却同样坚守着理想人格。正如鲁迅在《汉文学史纲要》中所言:“屈原较之于《诗》,则其言甚长,其思甚幻,其文甚丽,其旨甚明,凭心而言,不遵矩度。”

在文学史上,第一位明确将屈原与陶渊明并称的是苏轼:“渊明作《闲情赋》,正所谓‘《国风》好色而不淫’,正使不及《周南》,与屈、宋所陈何异,而统大讥之,此乃小儿强作解事者。”

●刀郎的深意:跨越千年的精神对话

刀郎选择在宜昌演绎《秭归鸟》,并巧妙融入《归去来兮辞》的意涵,实则为陶渊明与屈原架起了一座跨越千年的精神桥梁。《归去来兮辞》作为“作者脱离仕途回归田园的宣言”,其意义早已超越个人归隐的选择,成为一种精神家园的象征。

刀郎通过音乐艺术将陶渊明与屈原的精神相联结,既是对屈原故里秭归的致敬,也是对中华文明精神传统的当代诠释。《归去来兮辞》中“世与我而相违,复驾言兮焉求”的慨叹,与屈原“举世皆浊我独清,众人皆醉我独醒”的孤独,虽表现形式不同,却有着内在的一致性。刀郎在《秭归鸟》中以“弭棹西陵沚,沉歌酹楚魂”开篇,直接呼应屈原的楚辞传统;歌词中“魂兮归来”的反复吟唱,源自《招魂》的仪式感,暗含对屈原精神的召唤。尤其值得一提的是,《秭归鸟》巧妙融合了这两种精神,既表达了对屈原故里的敬意,也呼应了陶渊明对精神家园的追寻。正如明代思想家李贽在《藏书》中所言:“古今忠臣孝子,义夫节妇,皆自‘归去来’一语中得之。”

尤其耐人寻味的是“秭归”二字的双重意蕴:这个兼具地名与动词意味的词汇,既指向物理空间的原点回归,又暗含精神维度的自我救赎。顾炎武在《日知录》中论及古人命名之道时说:“名必有实,事必循名。”刀郎刻意选取这一承载着地理记忆与文化密码的词语,正是要在音乐现场重建精神坐标系。当观众随着旋律回溯至陶潜的东篱,又顺流而下抵达屈子的汨罗江畔,便完成了一次对中华文脉的精神致敬。

●对精神本真的坚守与回归

从屈原的“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”到陶渊明的“采菊东篱下,悠然见南山”,中华文明的精神谱系始终贯穿着对理想人格的追求。刀郎在宜昌演唱《秭归鸟》并化用《归去来兮辞》,不仅是一次艺术创作,更是对中华文明精神传统的当代诠释。正如《归去来兮辞》所表达的:“云无心以出岫,鸟倦飞而知还”,无论时代如何变迁,对精神家园的追寻永远是人类文明的永恒主题。

清代学者沈德潜在《古诗源》中评价陶渊明:“陶诗胸次浩然,其中有一段渊深朴茂不可至之色。”这种“渊深朴茂”的精神境界,与屈原“亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔”的执着,共同构成了中华士人精神的两面。

细审《秭归鸟》的创作机理,可见刀郎深谙古典文本的现代转化之道:他将“三径就荒”的生存焦虑转化为当代人的乡愁叙事,把“审容膝之易安”的空间哲学演绎为都市人的精神突围。这种创造性转化,恰合王国维所谓“入乎其内,出乎其外”的境界。刀郎通过《秭归鸟》提醒我们:在现代化进程中,不应忘记对精神家园的追寻。正如《归去来兮辞》所启示的:“聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑”,在纷繁复杂的现代社会中,我们更需要这种对精神本真的坚守与回归。

(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学