文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

出生于1962年的作家刘亮程,在新疆北疆沙漠边小村庄出生长大,通农事,会手艺,熟悉草木牲畜,善听风声虫语。20世纪90年代,他以散文集《一个人的村庄》震动文坛,被誉为“ 20世纪最后一位散文家”。三十余年来,他凭借《虚土》《凿空》《捎话》《本巴》等作品不断突破叙事边界,更以《本巴》斩获第十一届茅盾文学奖,成为当代文学史中不可绕过的坐标。

是生者将逝者的愿望与意志留在世间,这样,逝者便继续存在于生者的影子里,而影子的黑也一再回望生者。故事中的郭长命与魏姑,便是在这片黑中恐惧、执着、寻觅、求索,试图从祖先留下的历史与钟声里,摸到过去与未来的脉象,把握住自己短暂生命里的一片光亮。长命与魏姑驾车驶过戈壁,翻越群山,只为在岿然不动的生死面前,求得一张如何寄蜉蝣于天地的药方……《长命》是作家刘亮程获得茅盾文学奖后的第一部长篇小说,于2025年首发于《收获》杂志第3期,并入选“新时代文学攀登计划”重点支持项目,单行本即将由译林出版社正式出版。

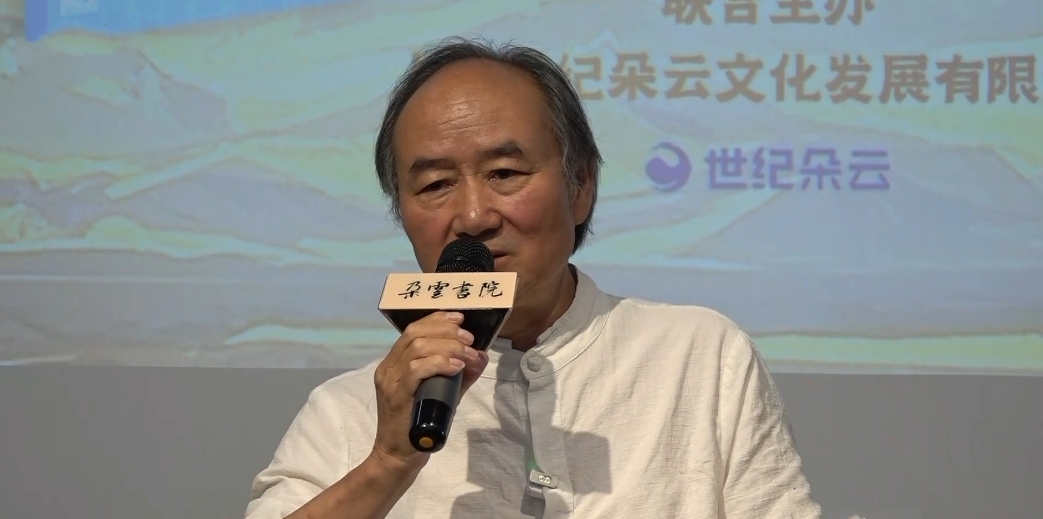

6月29日,刘亮程携新作,与复旦大学中文系教授张新颖,评论家、《思南文学选刊》副主编黄德海,书评人都靓齐聚上海朵云书院·旗舰店,共谈《长命》的创作源头、核心故事和文本意义,探讨家族、生死、自然等精彩话题。

“这本书是我的天命之作吧。大家都说‘五十知天命’,我知道晚了十年。”63岁的刘亮程一开场便讲起了《长命》的创作缘起。

原来,《长命》的灵感源于十年前刘亮程在新疆木垒哈萨克自治县英格堡乡菜籽沟村听到的关于一个家族灭族并历经磨难繁衍兴旺的故事:一个村里的郭姓人家,因为一场洪水,把祖坟冲毁,棺材冲出一本家谱来,大家这才知道自己的家族在130多年前被灭过族,只有一个母亲带着5岁的孩子逃了出来,一路从嘉峪关口外逃难到新疆落户,又用百年时间繁衍出一个百人的家族。

“当时我听完这故事很震惊,但是十年前我还年轻,我还拿不动这个故事,再加上十年前,我在收拾院子,想在一个村子里面安静下来。”十余年前,刘亮程从乌鲁木齐搬到菜籽沟村定居,把一间废弃的老学校一手一脚翻修为一座书院。

“我是一个手艺人,相比写作这件事,我更喜欢劳作。我有工具房,有各种各样的农耕工具、泥瓦匠工具,甚至打铁都可以。我年轻的时候在村里面,当时不知道自己出路在何方,就把村里面那些匠人们所能从事的手艺都‘偷学’了,所以算是学了一些半吊子手艺,可能不精,但是应付那个院子的工作还是可以的。”在菜籽沟村,刘亮程写了两部长篇小说《捎话》《本巴》,还写了两部散文集《把地上的事往天上聊》《大地上的家乡》。而《长命》的故事一直在他心里埋藏了十年。

生活在菜籽沟村,刘亮程生活得很安心。“村子里有比我大10岁、20岁的人,也有比我年轻10岁、20岁的人,我正好夹在中间。一群老人从岁月尽头吹来阵阵寒风,而一群年轻人又步步紧随。”他在这里看见了时间,看见了岁月,看见了生和死以及死和生。

“故事在等写作者,在等写作者有能力去搬动它,在等写作者长到和故事一样老,也在等待写作者在内心养育出能够承载这部故事地老天荒的情感。等我写完那两部长篇,突然觉得这个故事在我内心睁开了眼睛。世界上不缺少故事,没有睁开眼睛的故事在遗忘中、沉睡中,写作者的能力就是把一个必然会消失在尘埃中的故事唤醒、救活。等这个故事‘活’过来,我也活到了60岁。到了60岁,听力渐弱,但脑子里的声音逐渐从远处回来了。我也到了能听见钟声的年纪了。”刘亮程说,“直到两三年前,这个故事突然在我心中‘睁开了眼睛’。”

让刘亮程“睁开眼”的是小说里的神婆魏姑的出现。“神婆能看到我们看不到的现实,那个已经消失却时时会传来动静的现实——我把它称为‘过去现实’。只有这两个现实在我的文字中同时呈现,这个百年的故事才能立起来。一百年前故去的人们以影子的方式、以梦的方式,来到我们的生活中。就像我们坐在这里,只是坐在现实的最表层,在我们的下方有厚土中的先人,一代一代先人在那里安稳地躺着,有时也不安稳,会发出一点动静。他们会在夜晚风吹树叶的响声中回来,会在挂在墙上的一件轻轻晃动的衣服中回来,会在你自己的恐惧中回来。我深信这样的世界是存在的,先人们借着世界万物的形回来,借着我们对他的思念回来,也借着我们的梦回来。”刘亮程如是解释道,“在菜籽沟村,我看得最多的是死亡。我养鸡、养狗、养猫,所有动物都没我活得长。园子里每天都有虫子在死亡,那么多生命在你眼前死死生生,而你只是其中之一。猫、狗、虫,我们各活各的,你活成猫,你活成狗,我活成人,生,分别万物,到生命终结时,死,连接着大地万物,万物终处又有万物的生生不息。看到虫子在生命终点的挣扎和人一样,你会受到教育,当一只虫子突然从草里飞出来,扇动着年轻的翅膀,你也会得到鼓舞。”

刘亮程表示,和《本巴》一样,《长命》也是为了解决梦中的问题。他说:“我在梦中孤独一人,没有长大,没有长出力气,没有长出勇气,依然胆小,依然被人追着。相对现实,我是更愿意关注梦的作家,梦中有另一个自己,梦是我们生活的另一场戏。”

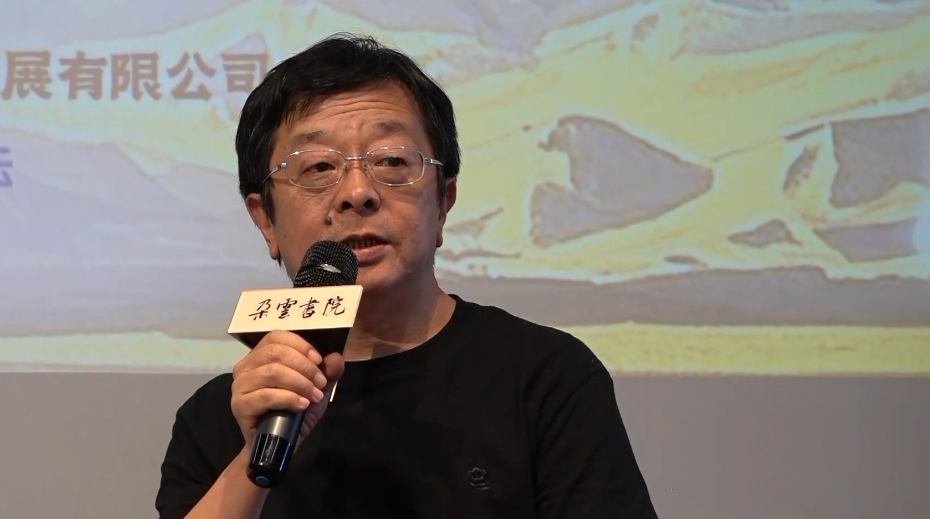

“我很少见到这样的一个作品。”张新颖教授首先肯定了刘亮程的这次创作。他还用“文学飞地”一词作了进一步解释。“何谓‘文学飞地’?‘飞地’就是没人管的地方,而刘亮程的这部小说大致就是写了一个没人管的地方。文学作品中写到这样的偏僻之地,着墨之处往往在于那里的人们生活多么艰苦,似乎他们就与精神生活无缘。刘亮程的小说让我们看到这些人的精神生活,他们每天面对着生与死,在他们的精神世界里有天、有地、有人、有过去的亡魂。在《长命》里,我们发现其实是人无时无刻不在精神生活之中的。这部小说提供给读者最大的一个好处,就是让我们丰富对我们自身的认知和对这个世界的认知。”

谈到读《长命》时的感受,张新颖教授直言自己想到的是当年在胶东农村的童年生活。“农村的人不是没有精神生活,而是他们有自己的精神世界。”张新颖教授认为,刘亮程的小说语言是逃脱了规则、框架的语言,它既是散文的语言,也是诗歌的语言,更是日常的语言。比起贴近人物来写,刘亮程是贴到他自己的生活世界来写的,呈现的是生活原初的样子。

评论家黄德海则表示,“人死观”决定人生观,人生观变了,让“生”变得更加丰富。在黄德海看来,眼下这个时代,和缓告别世界的方式似乎变少了,人们习惯于把生和死分开,让死横亘在生面前,“如果不是只凭着这一世的几十年来思考,可能会对死亡有不一样的理解。这本书在某种意义上是一本安慰的书,让我们不用赤手空拳、单薄地站在世界上经受风吹雨打。”

语言是小说的灵魂。都靓说:“小时候接受到的教育告诉我,好的语言是赋比兴。比如要分析一篇作文里的一个句子,如果它拟人了,它就很好。所以我们写800字的作文要写很多排比句,要写很多豪华的东西。但是,我们现在才知道,要写一个句子,其实是要回归它原本的样子。所谓‘繁华落尽见真纯’。” 都靓向三位老师提问,每一个人文字的成熟都是需要先经受这种造作或者沉重的负累以后,才能慢慢褪去那些杂质吗?

“我们的语言系统是一个比喻系统,比如杜甫的‘感时花溅泪,恨别鸟惊心’。我们必须接触自然界的这些花与鸟,才能把我内心中那种如鸟惊叫般的离别之情表达出来。我们不接触鸟能否表达?我们能否把自己从这个比喻系统中解放出来是吧?我的生活遇到更多的是那些真实的事物,我很少去比喻的。我认为比喻不可靠。那些真实的事物就在身边,假如语言如水般能穿过事物,能够把它表达出来,这是最好的。当然还有一种更好的语言,就是如时间穿过万物般的语言。”刘亮程表示,“记得我写散文集《一个人的村庄》时,非常自信,年轻气盛,我希望我的每一句都会穷尽一个事物,所以我每一句都是句号。下一句必定是别开生面的,别有洞天。后来写小说的时候不自信了,我就老是用逗号,老用逗号的时候发现我的语言太缠绵了,太在意人世间的纠缠了。一个写作者的语言取决于他写什么,他对他写事物的态度。有些写作者老是觉得自己语言不好,

这是语言不好吗?可能是我们选择书写的方式不对。比如一个写散文的作家,你能写出多少新鲜的东西?所有万事万物都早已被写进。你本来就在俗世中写俗世,你还希望你的语言能跳脱出去吗?这是非常难的。但是有一点,我觉得我的每一句我都希望从这件事物的尽头开始去写,在所有语言的尽头去说出你要说的那一句话,任何事、任何物、任何叙述都把它推到尽头去写。此事别人已写过千遍,该我写时话早已被说尽。那么在别人说尽了语言尽头再说出你的半句话,这就是写作,一个作家的写作。”

张新颖教授认为,语言学习对于每个人来说,可能都不太一样。好的语言就是你有你的语言,刘亮程有刘亮程的语言。“现在在很多人的认知里就觉得这样的语言是好的语言,那样的语言就不是好的语言。这个就很糟糕了。所以我觉得语文学习,首先就是要破除这个观念。”

黄德海表示,语文学的什么?是语言文字,是能够把一个事儿清清楚楚地讲述出来。“什么是好的语言?我觉得重要的一个特征是准确。为什么好的语言风格是多种多样的?这是因为每个人抵达准确的方式不同。比如说刘亮程老师说,一个人一个猛子扎下去,然后从水里浮上来,他就变成了一个大人。在另外一个小说家那里,他可能需要整本书的叙事才让完成成长。”

和《本巴》相似,刘亮程在《长命》里“发明”了一种新的游戏——追钟声,即几个孩子站在村口,留一个孩子在关公庙前的榆树下敲钟,当看见敲钟的木棒举起,孩子们就撒腿狂奔,他们比赛看谁跑得过钟声。木棒刚敲下时,孩子们尚能跑在钟声之前,随后钟声赶来,和孩子们跑在一起,后又飞快地盖过头顶,跑进戈壁。与钟声玩追逐游戏的孩子们想赢是徒劳的,但他们发现,每当钟声从身后追来,远方的石人子山和茫茫戈壁就会传来另一口钟的回响。

都靓在分享会的最后请张新颖教授和黄德海分别用一句话来概括《长命》时,张新颖教授表示:“这本书看似写的是三个世界的事,但其实写的就是一个世界的事;这本书看似写的是很偏远的一个地方的事,但它其实写的就是很近的事,就是我们自己的事。”黄德海说:“我说了话,我写了书,我抓住了两个世界,这本书写的不是一个世界的事,加上这本书本身,就变成了三个世界的事。”

“我们每个人其实很喜欢往前看,总是理所当然地觉得明天会更好。我建议每一个无论什么年龄段,无论有怎样背景的人都去看一看刘亮程老师的这本《长命》,因为如果我们观看历史就会发现,很多时候历史其实是一个循环往复的过程。希望大家都能够在这本书里面找到过去,可以在这本书的钟声里面看到自己的过去,看到自己来时的路。”都靓在总结时这样说道。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学