文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

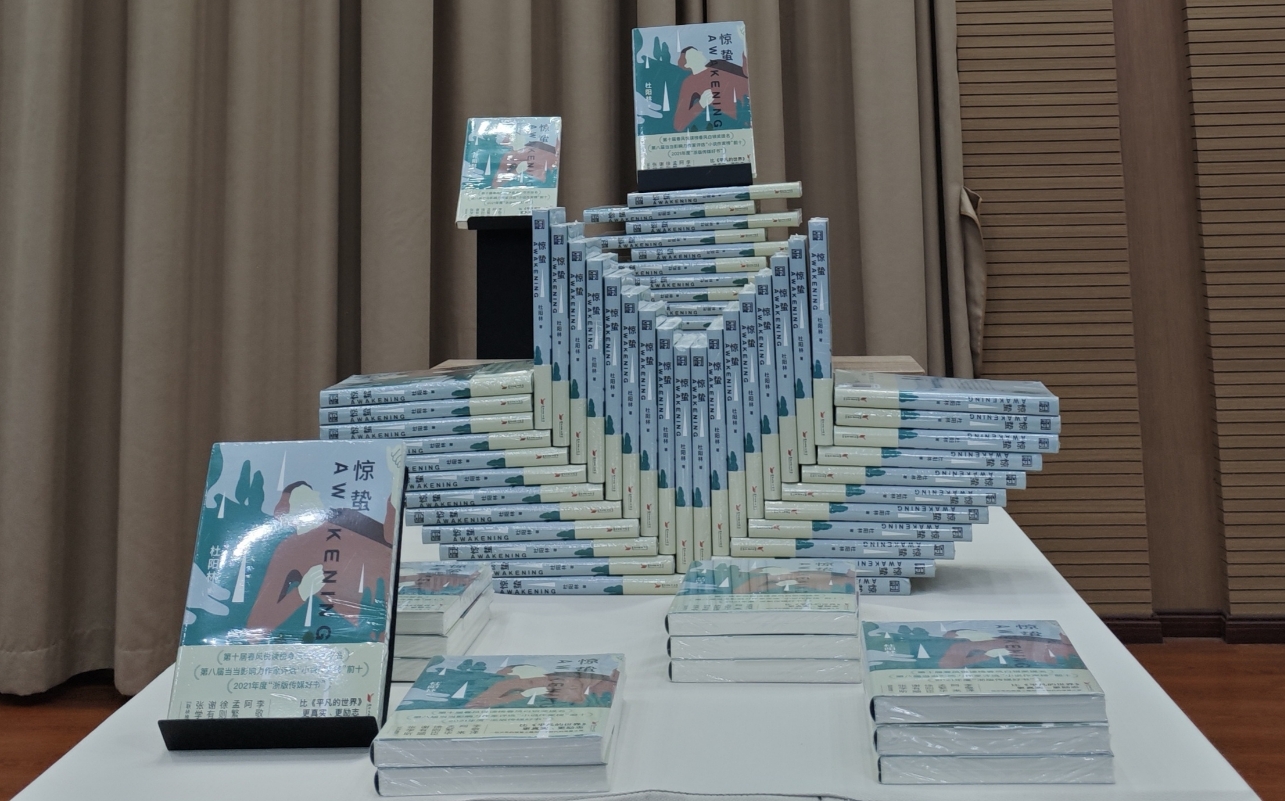

作家杜阳林的长篇小说《惊蛰》《立秋》成为畅销书后,当代文坛称其为“现象级”作品,它们以现实主义笔触,描绘了中国城乡的个体命运和时代变迁,被誉为“新时代乡土文学的里程碑”。这位从媒体人转型的作家,用他的书写空间,构建起跨越三十年的时代长廊,既呈现了乡土中国的阵痛与新生,也勾勒出改革浪潮起落奔涌的生动图景,作品在文学界和读者中引发了广泛关注。

2025年4月23日至26日,作家杜阳林携《惊蛰》《立秋》,在天府人文艺术图书馆、西南医科大学、西南石油大学三地展开三场主题讲座。三场活动如三重棱镜,折射出杜阳林对乡土中国转型、个体命运书写及文学社会价值的多维思考,在世界读书日之际重塑一幅“以文学照见时代,以阅读连接心灵”的精神图景。

●阅读:擘画时代新视界

“阅读不是逃避现实的避风港,而是拓展新视界的瞭望塔。”在4月23日天府人文艺术图书馆的首场讲座中,杜阳林以《惊蛰》主人公凌云青的成长史为镜,映照了阅读对个体命运的塑造。这个川北山村的农家子弟,因家庭变故过早直面生活的残酷,一直将“读书求学”的渴望深埋心底。“凌云青用书籍构建精神原乡,这种‘以书破壁’的隐喻,正是我对阅读意义的具象化表达。”

长篇小说《惊蛰》的主人公凌云青在上世纪七十年代川北山村的贫瘠土地上,读书开阔了他的视野,开启了新的人生认知,最终完成从“失怙少年”到“命运突围者”的蜕变。杜阳林指出,这部作品并非单纯书写苦难,而是通过“知识改变命运”的叙事,展现个体如何在时代夹缝中寻求生命奋进的力量。他认为:“我试图打破乡村叙事的悲情化标签,展现土地蕴藏的坚韧生命力。”

杜阳林坦言,凌云青的原型源自他记忆中的乡土少年:“那些赤脚行走的身影,那些用竹筐背着红苕去集市换取学费的清晨,都是时代褶皱里最真实的生命印记。”他刻意保留“烘笼子取暖”“野棉花山”等细节,正是要让读者在具象的乡土记忆中,触摸到农村改革初期最为本真的生命脉动。

而当凌云青在《立秋》中蜕变为都市创业者,阅读仍是他精神世界的原乡。杜阳林透露,为还原上世纪九十年代蓬勃的市场景象,他查阅了大量企业档案,甚至走访多位下海经商的媒体朋友:“当凌云青在利益与原则纠缠撕扯时,那些真实存在过的企业家们也在经历着同样的灵魂拷问。”这种对生活与时代痛感的精准捕捉,《收获》杂志副主编谢锦看过《立秋》后感慨道:“这是一部真正站在大地上的小说”。在杜阳林看来,阅读不仅是知识的累积,更是对事物以及时代的深度洞察:“每一本书都是时代的切片,读者通过文字与历史对话,也在重新定义自己的当下。”

数日后的4月26日,杜阳林在西南医科大学,进一步将“阅读拓展的新视界”与生命关怀结合:“医学与文学看似不同,实则共享对‘人’的关怀。”他以凌云青身患腿疾仍坚持求学的情节为例,指出阅读赋予个体超越肉体局限的力量,正如医学帮助人类对抗疾病——两者都是对生命可能性的探索。

面对青年学子,杜阳林结合自身经历阐释阅读的力量:“我曾是媒体人,现在是写作者,但无论身份如何转变,阅读始终是提高自我认知、连接时代、理解人性的桥梁。”他透露,他在创作《立秋》时,自己特意重温了上世纪九十年代以来的市场气息,试图在文字中还原那个时代的激情与迷茫:“阅读让我跨越时空,与那些在改革浪潮中搏击的人们对话,也让我探寻不同个体的幽微人性。”

●文学:时代的镜像与解剖刀

4月24日,在西南石油大学的讲座上,杜阳林与学子们探讨了“文学与生活的再生逻辑”。

长篇小说《立秋》中,凌云青创办职业培训学校,帮助乡民融入城市,这一情节被杜阳林视为“对乡村振兴的文学回应”。他强调:“文学不应是现实的复刻,而应是对其的解构与重组。”在讲座上,他回应学生关于“文学如何避免快餐化”的提问时指出:“创作者要成为生活的‘勘探者’,像《惊蛰》那样用‘打动人心的笔触’融入时代肌理。”

杜阳林曾提出“作家应是时代的‘解剖者’”,在此次分享中,他补充道:“在虚构中抵达真实,在断裂处连接希望,这正是文学的价值。”杜阳林还以《惊蛰》中凌云青背井离乡的场景为例,剖析创作中的镜像化对照手法:“当少年踏上绿皮火车,他携带的不只是编织袋里的衣物,更是整个乡土中国对现代化的期盼和希望。”这种城乡视角纵横交织的书写,在《立秋》中演变为更复杂的叙事实验——凌云青在都市霓虹中回望故土,而观龙村的乡亲们也通过他的奋斗轨迹,窥见山外的世界。“好的文学不应是时代的传声筒,而要做时代的解剖刀,在真实与虚构的碰撞中,让历史脉络自然显现。”

这种创作理念在其散文集《长风破浪渡沧海》中亦有鲜明体现。书中对父母之爱、故土风物的追忆,被评论家李明泉称为“个体心灵史与时代进步的同频共振”。杜阳林分享创作心得时透露,书中二十万字皆利用旅途、睡前等碎片时间写成:“当个人记忆与集体记忆重叠,文字便有了穿越时空的力量。”

而在西南医科大学的讲座中,他进一步将文学与人性的探索相结合:“《立秋》中的凌云青,既是时代的弄潮儿,也是人性的试验场。他在商海中的沉浮,在亲情与利益间的抉择,都在拷问‘何为成功’‘何为坚守’。”杜阳林坦言,他在创作时,刻意保留凌云青的疲惫,正是为了打破“奋斗者必成强者”的叙事窠臼:“真正的现实主义,要让人物在理想与现实的夹缝中挣扎呼吸,甚至让这种呼吸具有历史回响的余音。”

●人性:变革中的坚守与突围

三场讲座的终极追问,始终指向人性在时代变革中的坚守。杜阳林指出,从《惊蛰》到《立秋》,凌云青的命运轨迹始终与时代变革相互依存:“他的挣扎不仅仅是个体命运,而是整个社会转型期的集体镜像。”当被问及如何处理《立秋》中凌云青面对乡亲求助的困境时,他道出创作初衷:“我要写的不是‘乡村进城记’,而是一曲关于人性坚守的悲歌。当凌云青在都市中站稳脚跟,他无法割舍的仍是那片养育他的土地,这种矛盾与撕扯,正是时代赋予每个人的命题。”这种对人性复杂性的探索,在杜阳林笔下始终与时代变革同构。

在世界读书日期间,这场跨越三城文学之旅的三重思考维度,杜阳林的作品构建了理解中国当代史的文学坐标。当读者跟随主人公凌云青的脚步穿越时空,看到的不仅是个体命运的起伏,更是一个民族在现代化进程中的精神力量,读者也可以在《惊蛰》《立秋》的字里行间发现,无论时代如何变迁,文学始终是那盏照亮生活来路与归途的灯。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书” ⑨ | 听说三星堆和罗丹组“CP”?——《青铜之光:三星堆与罗丹的超时空对话》

2024“文轩好书”⑧丨在时代转角,遇见小巷里的温暖

2024“文轩好书”⑦ | 阿来解读杜甫成都诗,竟藏着这些不为人知的秘密