文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

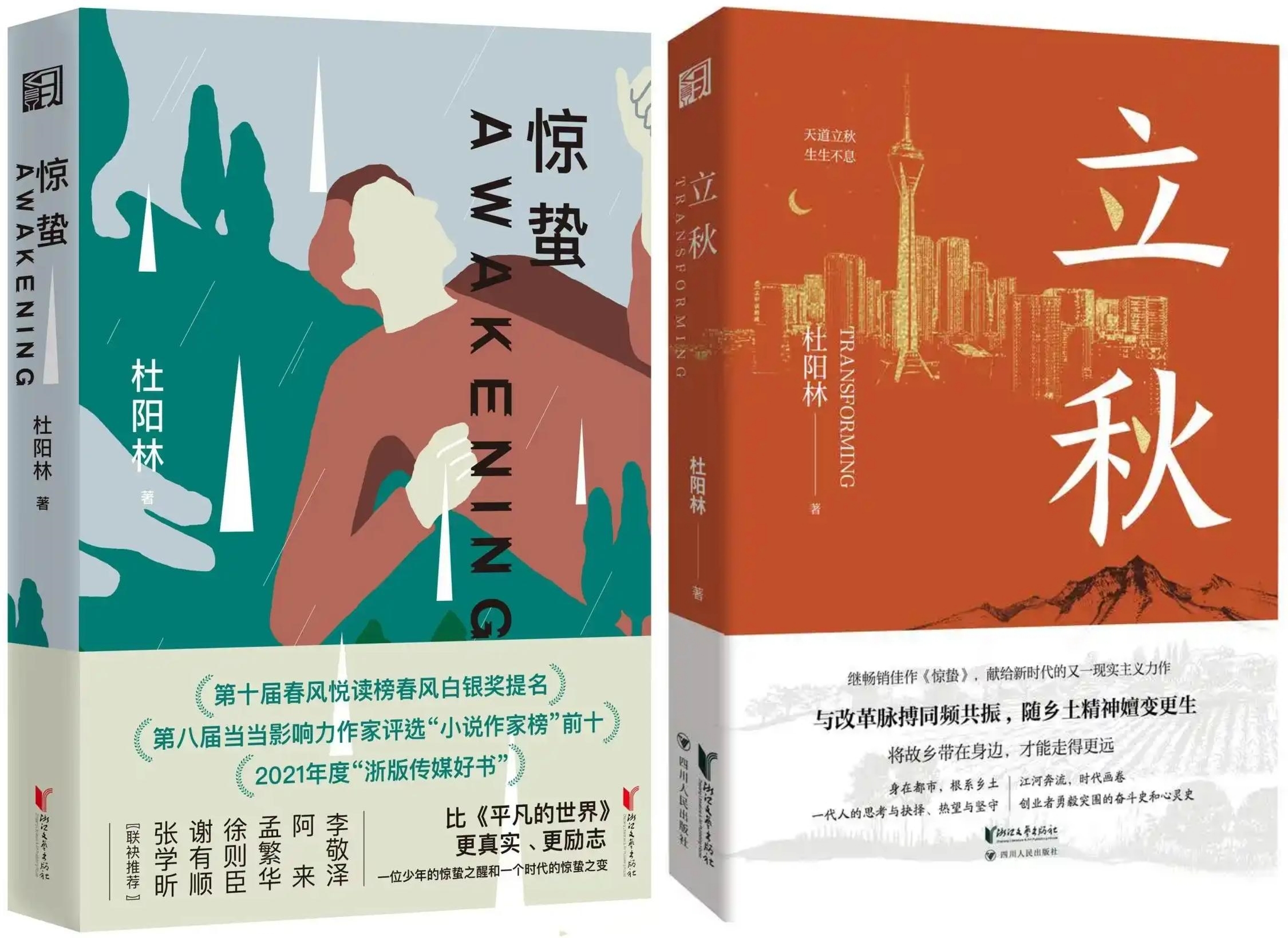

杜阳林笔下的《惊蛰》,恰似春野初响的蛰雷——这声穿透冻土的轰鸣,既催醒了泥土里沉睡的种子,亦叩醒了心灵深处的蛰伏。那些在生活褶皱里看似轻如草籽的抉择,于时光的灌溉下悄然扎根:或许是一次驻足的回望,或许是一次勇气的前倾,终将在命运的土壤里抽出根系,盘桓成改变轨迹的参天脉络。当书页间的雷鸣渐歇,《立秋》正踩着暑焰渐敛的节拍徐步而来,就像生命经历过灼晒与风雨的淬炼,所有郑重的转折都在年轮里沉淀为饱满的穗粒——那些曾在时光中颠簸的灵魂,终将在季节的平仄里等来属于自己的收割,让每道命运的褶皱间,都流淌着岁月酿成的甘酿。

4月13日,上海巴金图书馆内茶香袅袅,一场以“从惊蛰到立秋,一个少年的远行——杜阳林长篇小说分享会”为主题的文坛茶话会在此举行。这也是巴金图书馆首次迎来四川作家,首次迎来四川文学作品。原中国出版集团副总裁,中国作家协会小说委员会副主任,著名评论家潘凯雄,《思南文学选刊》副主编,中国现代文学馆特聘研究员,著名文学评论家黄德海,著名出版人曹元勇与小说家,散文家杜阳林齐聚一堂,与读者共话作家杜阳林的两部成长小说《惊蛰》与《立秋》。几位嘉宾从文学价值、叙事特色、时代意义等维度切入,深度解读了作品在现代化浪潮下对个体成长与集体记忆的深刻书写。

20世纪70年代末,四川北部阆南县观龙村,凌云青的父亲突然病逝,不仅带走了他的童年,也带走了凌家的欢笑与希望。年幼的凌云青不得不过早地直面生活残酷的一面:寒冷和饥饿的折磨,乡邻旁亲的刁难与欺辱,被烧伤、身患腿疾的性命之忧……但在这个沉稳的少年心中,始终有读书求学的渴望和对远方的向往。经历十年苦难的成长,时代的列车载着凌云青和他沉重的过去,无可阻挡地奔向未来……2021年7月,《惊蛰》以黑马之姿横空出世,宛如一声惊雷,唤醒了平静的文学世界。这部作品以质朴的文字和真诚的描述,成为万千读者口耳相传的佳作。

小说中,人物们的命运随着时代的洪流而发生着剧烈的震荡,他们的故事让所有读者深刻体会到个人与社会、命运与选择之间复杂而微妙的关系,就像春雷唤醒沉睡的大地一样,《惊蛰》唤醒了我们对历史的记忆,让我们感受到了岁月的流转和生命的无常。

如果说《惊蛰》是时代的惊雷,那么《立秋》则是成熟时节的沉思。“主人公凌云青从乡村进了省城,他和他这代人如何在城市打拼,又如何以城市知识分子的视角去观照乡村?他们如何去冲开城乡隔阂,去战胜内心的撕裂感和漂泊感。我认为每个群体都有向好的生存和生活愿望,我想借此去探寻,从乡村进城群体的生活走向。”杜阳林谈到,《立秋》书写主人公凌云青考学成功,毕业后进入省报,后来在时代的洪流中选择辞职,下海经商,最后成为一名出色企业家的故事。

值得关注的是,《立秋》不仅是一部关于个人成长的小说,更深层次地探讨了社会变迁对个体的影响,以及个人如何在这样的背景下寻找自我价值和社会责任感。杜阳林提到,路遥的经典小说《平凡的世界》对他影响颇深,他在创作中也试图捕捉那种在艰难环境中奋斗挣扎的内在动力,探究人物精神成长的过程。杜阳林通过凌云青这一人物,展现了从乡村到城市的迁移者们所面临的挑战和机遇。凌云青不仅仅是一个成功者,更是一位具有深厚文化底蕴和社会责任感的“儒商”。他不仅追求财富,更注重道德操守和社会贡献,这种精神特质使得他在众多创业者中显得尤为突出。

事实上,《惊蛰》与《立秋》的节气命名本身就是一个精巧的文学装置。惊蛰,农历二十四节气中的第三个节气,标志着仲春时节的开始,春雷乍动,惊醒蛰伏于地下冬眠的昆虫。作者杜阳林以此命名少年成长的起点,暗示主人公如同被春雷惊醒的生命,必须破土而出面对世界。而立秋作为“四立”之一,代表着夏秋之交,万物从繁茂成长趋向萧索成熟。两个节气之间的旅程,恰如少年从被迫觉醒到主动成熟的完整过程。这种以自然时序映射人生阶段的手法,赋予了个体成长以宇宙论的庄严感,使私人叙事获得了史诗般的厚度。

杜阳林认为,在当代文学的版图上,成长小说往往被赋予特殊的文化重量——它不仅是个人生命历程的文学投射,更是特定时代精神的地质层。《惊蛰》与《立秋》两部作品,以“从惊蛰到立秋”为时间框架,构建了一幅少年远行的精神地图。这一主题选择绝非偶然,它蕴含着对成长本质的深刻思考:惊蛰,万物破土而出的刹那;立秋,繁华开始沉淀的时刻——两个节气之间,恰好构成了一个完整的生命蜕变周期。梳理这一主题的价值与意义,我们不仅看到一部个人成长史,更发现了一代人的精神密码与一个时代的文化隐喻。

其实,从文学史角度看,《惊蛰》到《立秋》的叙事结构暗合了中国文学“春秋笔法”的传统。古代文人常通过自然物候变迁寄托人世感慨,如杜甫的“感时花溅泪,恨别鸟惊心”。杜阳林以节气为经纬编织故事,既是对这一传统的创造性转化,也为当代成长叙事找到了具有民族文化根基的表达形式。当全球化的文学交流日益频繁,这种根植于本土时间观念的叙事创新,无疑为中国文学在世界文坛的对话提供了独特的语言。

两部作品中的人物形象,打破了成长小说主人公常见的单一维度。他既是具体历史环境中的个体,又承载着人类普遍的成长经验;他的困惑与抉择既来自特定社会条件,又回应着永恒的人生命题。这种双重性使作品产生了丰富的解读可能:你可以将其视为改革开放后中国社会变迁的微观记录,也可以把它当作任何时代青少年心理发展的寓言。正是这种特殊性与普遍性的辩证统一,赋予了《惊蛰》《立秋》持久的艺术生命力。

2021年,在《惊蛰》的研讨会上,评论家潘凯雄就曾断言:“一个叫杜阳林的作者横空出世。”之后,潘凯雄对书中的故事保持关注和疑问,《惊蛰》只是再现了凌云青的“出走”,作品到凌云青乘上远去的列车便戛然而止,至于“走出”后的凌云青式的一代人会怎么样呢?3年后,杜阳林用一部全新长篇小说《立秋》来作答。潘凯雄指出,从上世纪初以来到现在,“出走与回归”就是中国现当代文学史的一个“母题”。他认为,虽然整个社会发生了翻天覆地的变化,但这个问题始终没有得到很好的解决,所以作家们才会在几十年甚至上百年里去探讨和思考。在他看来,《立秋》的艺术表现富有特点,相比《惊蛰》叙事更加流畅,语言更加生动。小说的内容是现实的,骨子里是理想的,正是这种内核呈现,对百年来中国现代文学始终不断涉及的“出走与回归”的母题提出了新思考,有着深入的剖析和价值启示。“我想,这也能从一个方面来回答杜阳林的《惊蛰》为什么能卖到20万册的原因。”

“文学作品是以经验为主,还是文学为主?这是一种分工、分类层面上的问题。”文学评论家黄德海举例反问,诸葛亮的前后出师表是文学吗?高适从军的时候创作的作品是文学吗?如果要按照分工,他们写的很多其实是公文。“在我们的语文教育中,往往把议论文等等不叫文学,只有风花雪月才叫文学。像《立秋》这种实用性的、经验性类型的文学,早就应该有一席之地。”在黄德海看来,就改革开放以后作家对乡村与城市关系的书写来说,《立秋》已经进入了第三代,“最早的《陈奂生上城》,农民进城就是卖东西赚点钱回家,城市作为场所跟我关系不大;到了《平凡的世界》,农民渴望进城打拼意识,想看看能否在城市留下;接着到了《立秋》,主人公已经进城,除了考虑我能够在城市里做点什么,而且还在思考,我能够为老家的乡村做点什么?这样的发展脉络基本可以说是清晰的。”黄德海说,城市其实从来没有离开过乡村。在城市空间里,有城市的原住民,有乡村来的人,让城市成为了一个复杂的自为的空间,“所以《立秋》这部小说的大量的现实描写,一方面呈现出了城市的开阔空间,另一方面,它让读者思考,‘我’以‘我’的血肉之躯去碰得头破血流,到底是我的问题,还是这个社会的问题?”

在嘉宾们看来,杜阳林笔下的少年远行,是对传统成长小说范式的致敬与突破。中国现当代文学中,从鲁迅的《故乡》到余华的《十八岁出门远行》,少年离开熟悉环境踏上未知旅程的叙事几乎成为一种原型意象。但《惊蛰》《立秋》的特殊性在于,它将这趟远行置于两个节气构成的时空容器中,使物理位移同时成为精神历险。少年在空间中的移动轨迹,恰恰是其内心世界重构的外在显现。当城市与乡村、中心与边缘、传统与现代的多重边界在远行过程中被一一跨越时,成长不再是线性的年龄增长,而成为复杂文化坐标中的主体建构过程。

在现代化浪潮冲击下,中国社会经历了前所未有的价值震荡。杜阳林通过少年的眼睛,记录了这一历史进程中的精神地形变化。《惊蛰》中少年被迫离开舒适区的阵痛,恰如传统社会面对现代性冲击的集体焦虑;而《立秋》中逐渐显现的成熟姿态,则暗示了一种文化适应的可能性。两部曲构成了一种辩证关系:惊蛰代表着断裂与觉醒的必要痛苦,立秋则预示着接纳与整合的智慧。这种将个人命运与时代精神相勾连的叙事策略,使作品超越了单纯的成长故事,成为解读社会转型期心灵史的文学文本。

当代社会中的个体常常陷入存在主义式的迷茫——在价值多元甚至碎片化的语境中,如何建构自我认同成为普遍的生存难题。《惊蛰》《立秋》通过少年的远行,提供了一种存在论意义上的回应:成长本质上是一场面向他者的冒险,只有通过不断走出自我边界,在与世界的碰撞中才能确认自己的轮廓。作品中那些跨越地理与心理边界的场景,构成了存在困境的隐喻性解决——身份不是先验给定的,而是在流动关系中不断生成的状态。这种哲学思考使杜阳林的作品具有了超越具体时代局限的普适价值。

嘉宾们一致认为,从惊蛰到立秋,从觉醒到成熟,杜阳林构建的不仅是一个少年的远行轨迹,更是一代人的精神年轮。在这个被数字化和虚拟化日益解构的时代,这种扎实的成长叙事反而具有了某种文化救赎的价值——它提醒我们,生命的质地依然需要在时空中慢慢沉淀,如同节气更迭般不可逾越。当最后一页合上,读者收获的不仅是一个故事的结局,更是一种观察自我与时代关系的新眼光。这或许正是“从惊蛰到立秋”这一主题最深远的意义:在个人与历史的交汇处,文学为我们提供了理解两者辩证关系的诗意途径。(图片由活动主办方提供)(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”⑥|写了那么多年汉字,你真的懂汉字吗?

2024“文轩好书”⑤|你真的懂审美吗?在这里找到答案

2024“文轩好书”④ | 《蜀道十讲》:探寻蜀道文化的诗意与历史长卷