文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

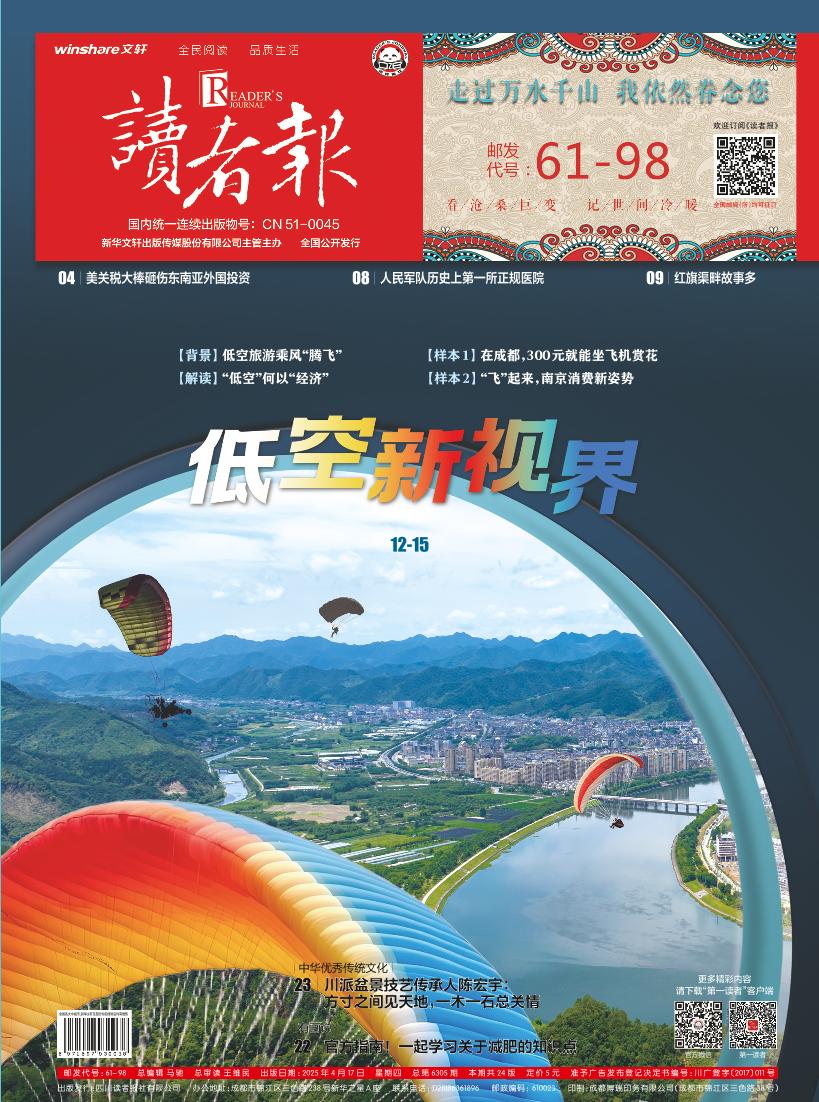

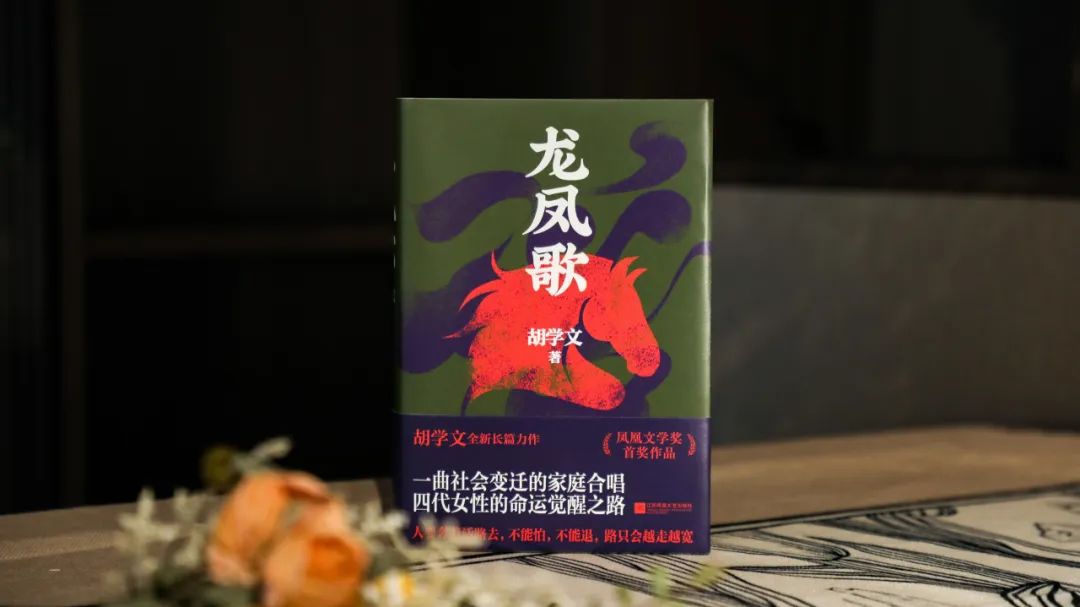

成都浮于野书店(高新店)的书架上,作家胡学文新作《龙凤歌》的封面在暮色中泛着微光。封面设计别出心裁:一匹枣红马踏碎斑驳树影,马蹄下是北方乡村的麦浪与南方都市的霓虹,两种时空在撕裂中交融。这匹贯穿全书的意象之马,此刻正以静默的姿态,等待着与读者的对话。

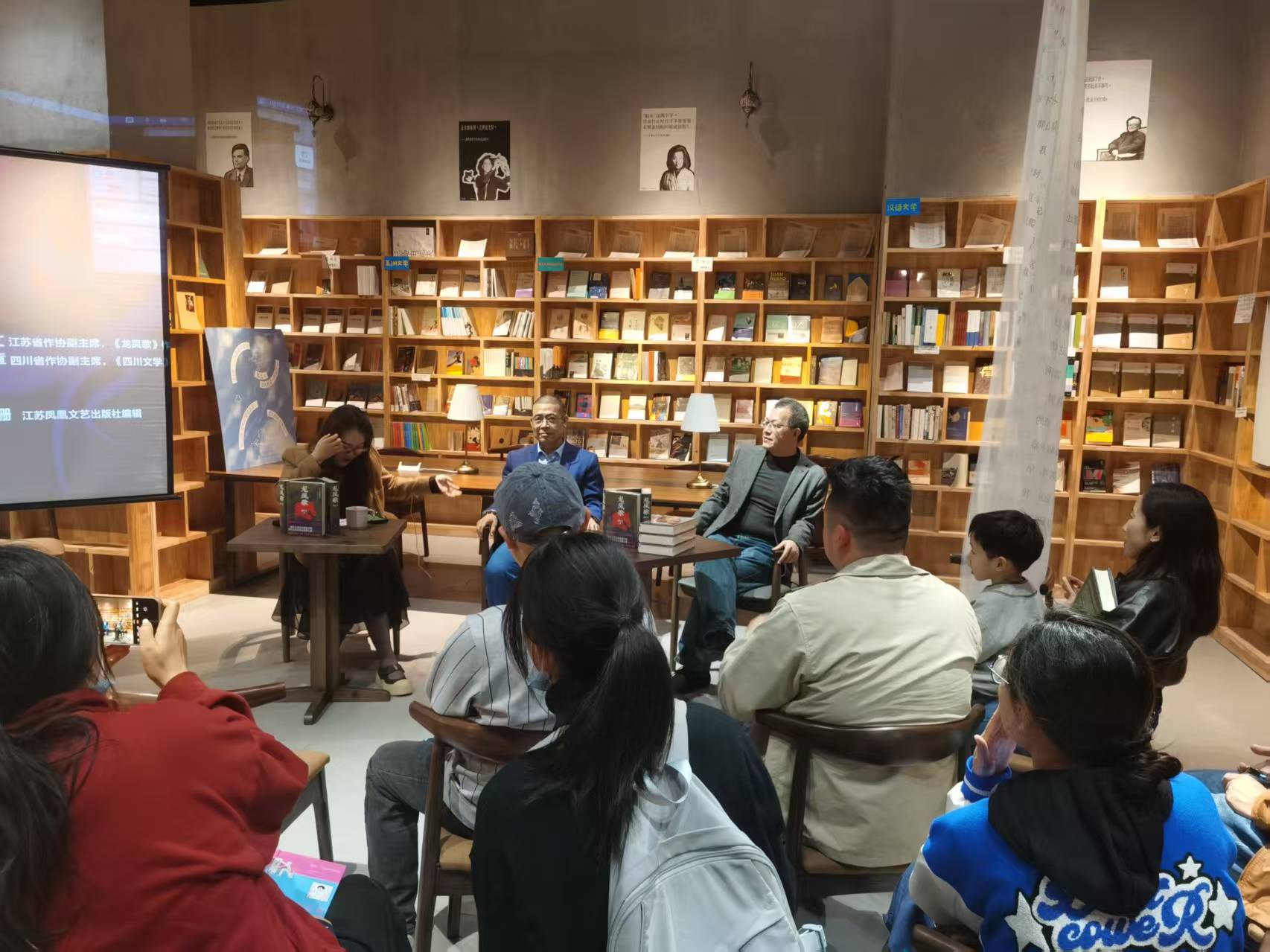

4月12日晚,浮于野书店内涌动着一股特殊的文学热浪。胡学文、罗伟章两位小说家与江苏凤凰文艺出版社编辑李珊珊在此展开了一场以“在《龙凤歌》中看见自己:普通人的颂歌”为主题的深度文学对话,这场活动不仅吸引了线上线下几千名文学爱好者,更以其独特的视角与深刻的洞见,成为一次对普通人命运的集体致敬。

▲在活动现场的胡学文(中)、罗伟章(右)与编辑李珊珊

长篇小说《龙凤歌》以中国北方县域乡村为背景,讲述了马家和朱家几代人的身世命运与人生悲欢,尤其是朱灯和朱红这一对龙凤胎的人生故事。

当年,马秋月因一匹枣红马与朱光明结缘,诞下龙凤胎朱灯和朱红。朱灯性情温和,行事谨慎,以中专生身份实现“农转非”,此后仕途顺遂,从公办教师到县长秘书、报社主任;朱红性格刚毅,敢爱敢恨,在婚姻破裂后,毅然投身服装事业,并培养一双儿女成才。母亲马秋月在朱灯、朱红的成长过程中有着典型中国式家长的期待和寄托,内心往往陷入自我编织的牢笼。直到第三代长大成人,马秋月才从生命不息的长流中感受到释然和幸福。朱灯、朱红兄妹迥异的性格形成了截然不同的命运走向,谱写出一曲“龙凤歌”,也反映了广大农二代、三代在城市化进程中的选择、坚守、命运流转。整部作品跨度八十年,扎实、真实、细密又松弛地呈现出壮阔的社会变革、璀璨的人性光辉,以及托举起了一个个家、托举起一代代建设者的女性力量。

值得一提的是,小说《龙凤歌》还是“凤凰文学奖”举办三届以来首部获得首奖的作品,“凤凰文学奖”评委会高度认可这部作品:小说用半个世纪的跨度,写一个家庭两代人的人生和命运。小说塑造了一个富有传奇色彩的母亲形象,她以她的“爱”与“怕”折射了一个匮乏时代中国人特殊的生存境遇和不屈的生命原力。

的确,胡学文是一位毋庸置疑的实力派作家。他的创作扎根现实,笔锋触及普通人灵魂的深处,作品充满生命的力量和时代的回响。他的创作呈现出旺盛的艺术生命力,像长篇小说《有生》《龙凤歌》等作品通过家族叙事展现时代变迁,被誉为“北方乡土的史诗性书写”;中篇小说《麦子的盖头》《命案高悬》等聚焦底层人物的命运挣扎,多部作品被改编为影视剧,如《跟踪孔令学》《向阳坡上》等;散文集《怒放的康巴诺尔》则以细腻的笔触描绘塞北风情,展现作家对故乡的深情凝视。其中,中篇小说《从正午开始的黄昏》以独特的叙事视角展现基层官员的生存困境,获第六届鲁迅文学奖;小说《有生》以接生婆祖奶串联百年乡土史诗,入围第十一届茅盾文学奖前十。

“在《龙凤歌》中看见自己:普通人的颂歌”的文学对话,从《龙凤歌》的创作缘起切入,逐渐深入至文学对普通人命运的关照。“《龙凤歌》来得突然。但可以肯定的是,这部长篇不是天外来客,始终装在我心里,岁岁年年,时刻都在生长。我知道,它迟早要从心底跳出来。我要写,必须写。不只关涉写作,还有其他。这‘其他’甚至比写作本身更重要。”胡学文透露,“这部作品可以说在北方怀胎、南方分娩,怀这部作品是2011年,分娩是2020年到2022年写完的。这里面融入了一些南方元素,比如说我写到紫金山、长江、燕子矶,为什么要写这些地方?因为它们是我在南京去得最多的地方,在北方见水比较难,所以经常带着老婆去长江边,燕子矶也去过好几次。”

当被问及新作是否仍属于其擅长的乡土文学题材时,胡学文明确表示:“我并非在书写乡土题材,而是在聚焦人的命运。”在他的创作理念中,地域不过是承载人物命运的舞台,小说的核心始终是对命运走向的深度探寻。

胡学文进一步阐释,在乡土文化语境里,关于龙凤胎“相克”的传统传言颇具象征意味。一些农村地区存在这样的迷信认知:正如同根生长的庄稼难免一强一弱,双胞胎也被视作会相互妨害。这种文化隐喻在他的作品中具象化为朱灯、朱红这对龙凤胎——一个瘦弱,一个强壮。为避免强壮的女儿“克”了体弱的儿子,母亲马秋月做出将女儿分开抚养的选择,这一决定也成为母女情分割裂的关键转折点。

“他们仅相差几分钟出生,命运却截然不同,究竟是性格铸就,还是时代使然?”胡学文抛出的这一追问,绝非偶然的情节设计。在他看来,这对龙凤胎的命运分野,正是乡村传统文化中关于 “龙凤胎”象征意义的投射,暗含着对个体命运与时代、文化关联的深刻思考。

同样作为小说家,罗伟章谈到了自己心目中的胡学文印象。“有一次同几个朋友聊天时聊到了胡学文,我当时有一句话说‘当代作家胡学文’,可能很多人会觉得这个定语怪怪的,因为胡学文当然就是一个当代作家,但我却认为真正可以成为当代作家的作家是很少的。因为有些作家没有一种能力去给自己留出一个凝视当下社会、当下人,包括凝视他自己的这样一个空间。但是,我们在胡学文的写作当中就可以读到这种凝视。”罗伟章坦言,自己在开始写作的时候,胡学文就已经是名家了。“后来我读他的《命案高悬》,感觉遇到了一个好作家,遇到了一个比你厉害的作家的那种激动,那种心里面的安然。某些人误解,以为同为写作者,尤其是同辈写作者,别人写出了好东西,自己心里一定是疙里疙瘩的,其实不是这样,究竟说来,人人都不会拒绝好东西。胡学文写出了那么漂亮的小说,我心里没起疙瘩,而是深怀感激。感激他卓有成效的劳动。我觉得敢于承认另一个人厉害,那么这个人本身也够厉害的,就说明他有那么一种勇气,即所谓的‘见贤思齐’。”

相比前作《有生》的史诗气质,《龙凤歌》增添了小人物命运折返的笔调,用罗伟章的话来说,就是“《龙凤歌》向内折了一点,他是有意识地往安静的、内心的、精神的这些地方走。”在罗伟章看来,这依然体现了胡学文独有的对价值观、民间性、对故事忠诚、语言的雅等文学传承特质。“几千年来,我们的寻根、我们的想法、我们的困惑、我们的渴望,在他的小说里都有非常扎实而深刻地体现。同时,胡学文的小说有非常深厚的民间性。这个民间性就像什么呢?就像我们有时候在空空荡荡的大街上看到的都是高楼大厦,但却看不见生活,而我们在他的小说里,卖菜的出来了,卖糖葫芦的出来了……充满生机。民间性其实就是生长性,就是那种磅礴的、毛茸茸的,非常旺盛的生命力。”罗伟章进一步指出,“我们的当下文学,拿来的多,传承的少,而我有一个鲜明的感觉,胡学文的小说特别注重传承。他的炼字炼句炼意,他对情节的尊重,对细节的捕捉和刻画,都能在中国古典文学中找到渊源。能这样写作的作家,已经非常稀少了。那需要才华和定力。这类作家不管走多远,飞多高,都知道自己的根在哪里,都愿意回望来路,回望属于自己的那片大地。”

小说以马秋月与朱光明新婚后的第一晚作为开端,而故事时间则以马秋月的父亲马天找寻走失的枣红马为始。可以说,枣红马是马秋月和朱光明的“红娘”,也由此改变了马秋月一生的命运。“其他马吃的是青草和铡成段的莜麦秆。一个冬天过去,青草所剩无几,零星掺在莜麦秆里,就如熬菜撒些作料,要的是气息和味道。有与没有是不一样的,有,马的咀嚼声便大,马天闭着眼也听得出。”小说中诸如此类的喂马细节比比皆是。于是,就有读者发出疑问:作者是否有过养马的经历?对此,胡学文给出了肯定的答案。“我是养过马,也骑过马的人。在农村包产到户之后,我们家分了一匹马。我放养它,对它有深厚的感情。有一次放马的时候突然下雨了,我便着急回去,但这时马却在林间不肯走,它还想继续吃草。没办法,我只有淋着雨等着它吃饱。”胡学文介绍道,“小说中,枣红马确实是一个叙述的线索:马秋月的父亲马天,姓马;马天喂养了一匹马;马秋月属马;枣红马走丢后恰恰就来到她的丈夫朱光明所在的村庄。另外,在许多文化中,马象征着勇气、坚毅和拼搏精神,激励着人们勇往直前,追求更高的目标。比如马到成功,就是非常有寓意的一个成语。所以,马在小说中,既起到故事情节的推动作用,又有所寄寓。”

在此次深度对话中,胡学文和罗伟章围绕文学创作的多个核心方面进行了探讨,包括人物性格的塑造、地域文化的影响、故事构建与传承,以及个人经历与创作的紧密联系。其中,胡学文通过朱红和马秋月的角色解读,反映了特定时代背景下的社会现实和个人挣扎,强调了人物性格与故事发展的紧密关联。罗伟章则从母女关系的描绘出发,讨论了情节和人物的自然构建。两位作家还讨论了“乡土”概念在当代文学中的演变,认为创作是在特定环境、时代和情境下探索人性的过程。此外,他们还探讨了作家在面对不确定性和自我怀疑时的态度,强调了热爱和享受写作过程的重要性。最后,对话触及了如何在作品中超越地域性,触及普遍主题和情感,展现了作家们对创作的深刻理解和对文学艺术的执着追求。

夜色渐深,书店外的街道车流如织。而在浮于野的文学磁场里,胡学文与罗伟章的对话仍在继续。那些关于命运、家庭与时代的追问,如同《龙凤歌》中奔腾的枣红马,在每个读者的心中留下深深的蹄印。这场对谈不仅是文学的盛宴,更是一次精神的还乡——在普通人的史诗里,我们终将找到自己的影子。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”⑥|写了那么多年汉字,你真的懂汉字吗?

2024“文轩好书”⑤|你真的懂审美吗?在这里找到答案

2024“文轩好书”④ | 《蜀道十讲》:探寻蜀道文化的诗意与历史长卷