文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

▲读者报全媒体记者 王欣/绘

芳菲四月,春和景明,莺飞草长,花团锦簇。我们从立春开始“东风解冻”,在雨水的滋润下“草木萌动”,欣赏完惊蛰时分的“桃始华”,终在暮春的清明时节迎来了“桐始华”。

《礼记·月令》记载“季春之月,桐始华”,二十四番花信风中,桐花也是清明时节的第一个花信。然而,“桐”在中国传统文化中可是一个大家族,梧桐、泡桐、油桐……哪一种才是清明时节“始华”的桐呢?

凤凰于飞,非梧桐不止

▲俏丽、可爱的梧桐花(刘军/摄)

先来说说大家最熟悉的梧桐。事实上,我们今天常在城市街道两边看到的梧桐树,并非中国本土梧桐,而是被称为“法国梧桐”的悬铃木,其为悬铃木科悬铃木属的落叶乔木。法国梧桐其实也不产于法国,悬铃木属有一球悬铃木、二球悬铃木、三球悬铃木。一球悬铃木原产北美洲,被称为“美国梧桐”;三球悬铃木原产欧洲东南部及亚洲西部;二球悬铃木则是植物学家将一球悬铃木与三球悬铃木杂交得来,又被称为“英国梧桐”。19世纪末,法国人将这种植物引入中国,因树干笔直、枝繁叶茂、生长迅速等优点,法国梧桐成为诸多城市行道树的首选,在中国形成了蔚为壮观的林荫大道。反倒是土生土长的中国梧桐,如今已不多见了。

中国梧桐也具有很强的观赏性,其树干高大挺拔,树皮光滑如碧玉,因此中国梧桐又名“青桐”“碧桐”。梧桐在中国文化史上,有着极为独特的象征意义。硕大、繁茂的掌形树叶覆盖于舒展的树冠之上,绿荫深浓,仿佛一顶巨大的华盖,傲立于众木之中。正因如此,人们将其视为凤凰的落脚之地。

《诗经·大雅·卷阿》载:“凤凰鸣矣,于彼高冈。梧桐生矣,于彼朝阳。”凤凰和鸣预示着祥瑞,栖息于高岗之上;岗上的梧桐树茁壮生长,面朝东方身披灿烂朝阳。《庄子·秋水篇》写道:“夫鹓鶵发于南海,而飞于北海;非梧桐不止,非练实不食,非醴泉不饮。”鹓鶵(yuān chú)即凤凰一类的鸟,其生在南海,而要飞到北海,只有见到梧桐它才会落脚栖身。

传说中第一个见到“凤栖梧桐”奇观的人是伏羲。有一次,伏羲看到两只凤凰降落在一株梧桐树上,接受百鸟朝拜,便取了那株桐树的一段树干制作了天地间的第一张琴,取名为“凤凰琴”。此后,关于梧桐引凤的传说不断丰富,西汉韩婴所著《韩诗外传》记载:“黄帝即位,凤乃止于东园梧树上。”黄帝即位之时,也有凤凰落在东园的梧桐树上,说明当时人们将梧桐视为带有神性色彩的祥瑞之木。

梧桐如此受到先民们推崇,将其作为二十四节气的物候之一,似乎并无不妥。然而当我们细究其生物学特性便会发现,梧桐的花期在六七月,并非清明时节,而且梧桐花没有花瓣,淡黄色的条形花萼向外卷曲,分布于花蕊周边,微小细碎地掩映于繁茂的枝叶之中,很难引人注意,与“华”字似乎也关系不大。

紫色泡桐见证古人情思

▲紫色泡桐花垒于枝头(图片来源:轩视界,黄茜/摄)

真正在清明时节开花的,是泡桐与油桐。

泡桐原产于我国温带地区,广泛分布于黄河流域以及我国南方各地,属玄参科泡桐属植物,常见的有兰考泡桐、毛泡桐、白花泡桐、紫花泡桐、南方泡桐等。泡桐树干通直高大,叶片大而长柄,花呈淡紫色或白色,花冠呈漏斗状,好像一个大喇叭。泡桐花开时,无数花朵于枝头垒成宝塔形状,宛若紫色云霞,十分壮观。

实际上,古人对梧桐与泡桐的科学认知还是比较早的。元代《农桑辑要》引北魏贾思勰《齐民要术》提到:“桐叶花而不实者曰白桐。实而皮青者曰梧桐,按今人以其皮青,号曰 ‘青桐’也。”可见,贾思勰当时已经意识到泡桐与梧桐在花叶上的区别。

然而,农学家的科学认知并未普及,文人在进行创作时,常将“梧桐”“泡桐”简称,造成“桐”字的混用,我们往往只能从意境中来推断“桐”字的意义。如柳永《木兰花慢》中“拆桐花烂漫,乍疏雨、洗清明”,蒋捷《粉蝶儿》中“啼鴂声中,春光化成春梦……轻罗扇小,桐花又飞么凤”,这些与暮春之情相关的桐花,无疑是泡桐。有趣的是,晏殊曾做一首《梧桐》诗:“苍苍梧桐,悠悠古风,叶若碧云,伟仪出众。根在清源,天开紫英,星宿其上,美禽来鸣。世有嘉木,心自通灵,可以为琴,春秋和声。卧听夜雨,起看雪晴,独立正直,巍巍德荣。”他联想到的是“梧桐引凤”的古老传说,然而从“天开紫英”的花色来看,他或许是将泡桐与梧桐给弄混了。

泡桐花还曾在文学史上,见证了一段珍贵的友谊。唐元和五年(810),元稹因得罪权贵被贬为江陵士曹参军,赴任途中,他在曾峰馆住宿,对着馆内馆外的桐花,想起了好友白居易,于是写下《三月二十四日宿曾峰馆,夜对桐花,寄乐天》一诗,“微月照桐花,月微花漠漠……是夕远思君,思君瘦如削……我在山馆中,满地桐花落。”微弱的月光映照在桐花上,我在寂静中思念友人,难以入梦。当时远在长安的白居易也做了一个关于桐花的梦,梦醒后恰好收到元稹的书信,于是他也写了一首桐花诗回赠挚友:“昨夜云四散,千里同月色。晓来梦见君,应是君相忆……月下何所有,一树紫桐花。桐花半落时,复道正相思……”

历来咏桐花者不少,然白居易与元稹笔下的桐花,总有别样风采——“暗澹灭紫花,句连蹙金萼”(元稹《桐花落》)、“叶重碧云片,花簇紫霞英”(白居易《和答诗十首·答桐花》)、“忽见紫桐花怅望,下邽明日是清明”(白居易《寒食江畔》),诗人将自己的思念、落寞、孤寂,怅惘,尽数落于这紫色云霞之中。

油桐:观赏价值与经济价值兼具

▲白色的油桐花(图片来源:轩视界,陈楠/摄)

油桐古称“荏桐”“罂子桐”“虎子桐”等,是大戟科油桐属的落叶乔木,因籽可榨油、树似梧桐而得名。油桐树在我国至少有上千年的栽培历史,唐陈藏器《本草拾遗》曰:“罂子桐生山中,树似梧桐。”北宋寇宗所著《本草衍义》记载:“荏桐早春先开淡红花,状如鼓子花,花开成实,子可做桐油。”

北宋庆历年间,安徽铜陵的读书人陈翥爱桐。科场失意后,他潜心研读《齐民要术》等著名农书,在住房周围种了数百株桐树,研究它们的习性,最终撰成《桐谱》一书,这也是我国最早的桐学专著。陈翥在书中记载油桐“实大而圆,可以取油为用。今山家多种为林,盖取子以货之也”,说明当时我国已经开始有意识地将油桐树作为经济作物种植,并且有了桐籽交易的商业行为。

油桐树长得不如梧桐与泡桐高大,树姿亭立,枝条粗壮无毛,叶片卵圆且顶端短尖。油桐花形如喇叭,花冠呈乳白色,花瓣五片,沾满绒粉的金黄色花蕊中稍带一点粉红。油桐花开时,雪白的花朵布满嫩树梢头,一丛丛、一簇簇,状似“五月雪”。

油桐籽榨出的油叫桐油,曾在生活中被广泛使用:家里新箍的脸盆、脚盆、水桶等,用桐油涂刷,不漏水;犁、耙、耖等农具,用桐油涂刷不易腐烂;板障、木板门用桐油涂刷,防虫蛀;江边新造的渔船,用桐油涂刷,防腐耐用;家中那盏简陋的桐油灯,更离不开桐油;春雨绵绵中的斗笠、油纸伞使用的也是桐油……然而,随着人们生活方式的改变,桐油的使用量逐渐减少,油桐树的种植面积也在不断缩小。

回到我们最初的疑问,泡桐与油桐,到底谁才是清明节气的花信?

从生物习性上来说,油桐喜暖怕寒,主要分布于长江流域及其以南地区,诞生于黄河流域文明的二十四节气,最初的“桐始华”无疑指的是泡桐。不过,随着时光推移,节气文化影响南移,油桐也成为人们观察自然节律与时序的重要物候。这种名称的迁移与范围的扩大,体现了古人的敏锐观察与深刻智慧。(读者报全媒体记者 董小玥)

编辑:殷华 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

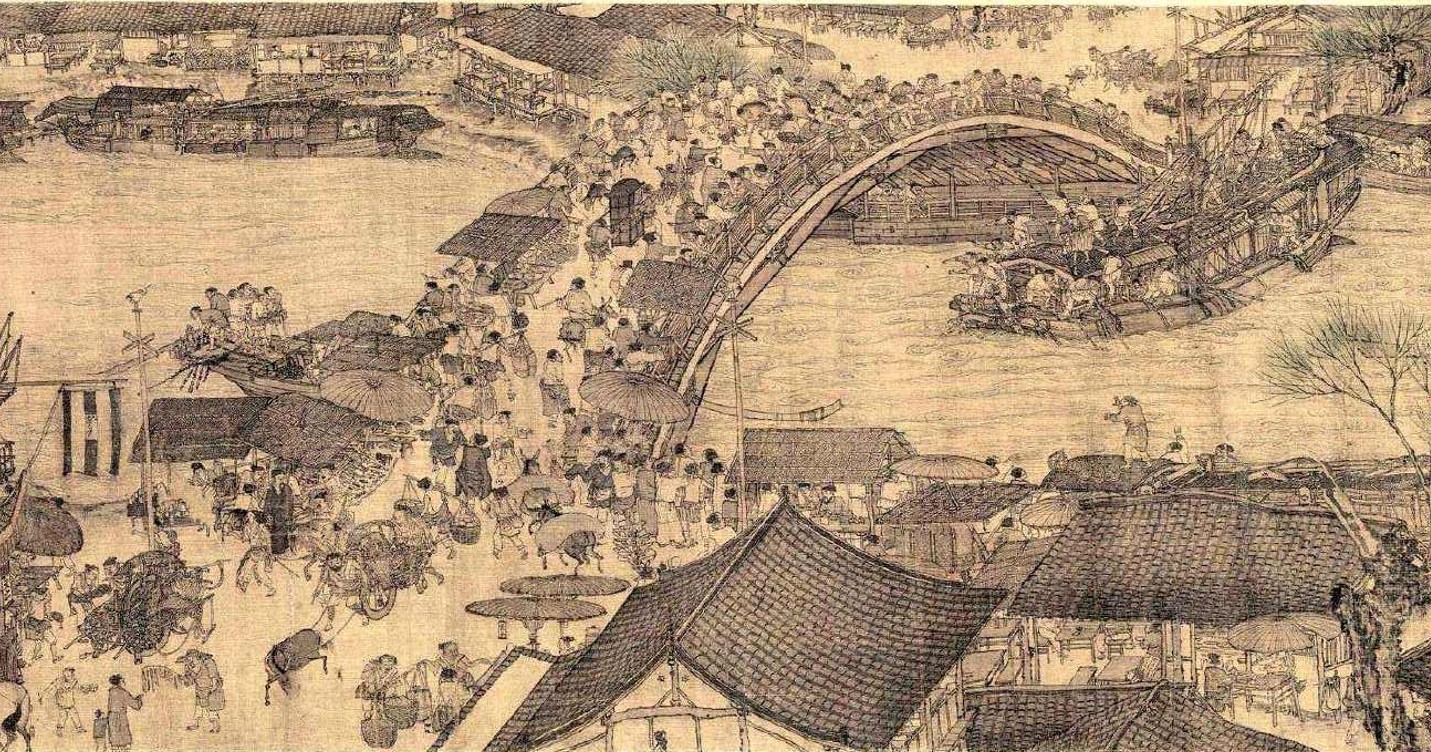

文物故事|隔四个世纪,两幅《清明上河图》有何不同

非遗日历|二十四节气:谷雨

植物志|泡桐花开,一树春信

2024“文轩好书”⑥|写了那么多年汉字,你真的懂汉字吗?

2024“文轩好书”⑤|你真的懂审美吗?在这里找到答案

2024“文轩好书”④ | 《蜀道十讲》:探寻蜀道文化的诗意与历史长卷