文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

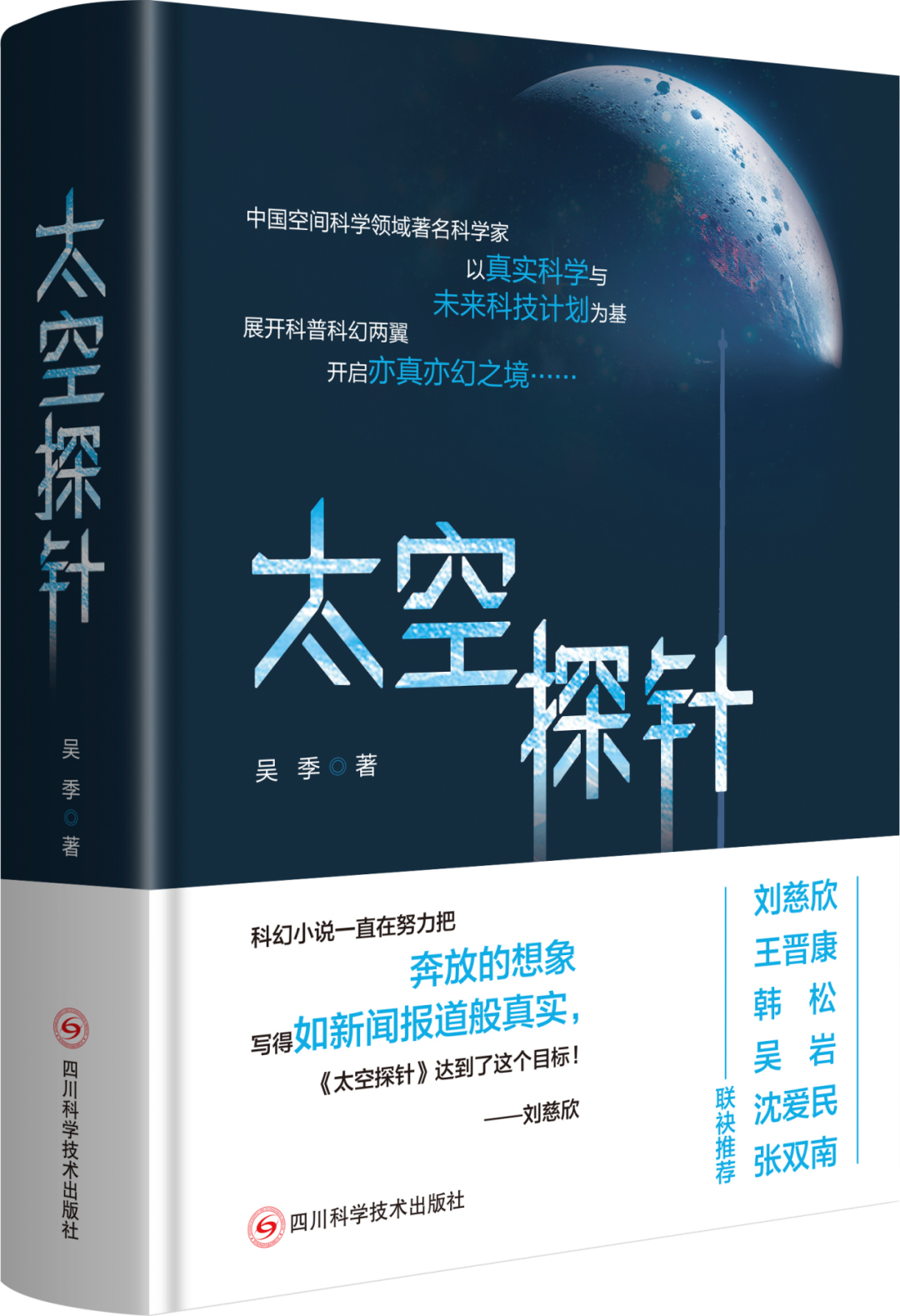

自古以来,对外星智慧生命的遐想就存在于人类的浪漫想象之中。“我们并非浩瀚宇宙中的孤独存在”,是激励也是信念,这句话支撑着一代代创作者与科研人员不断探索,也让冰冷的宇宙有了温度。如今,科学时代的到来让人类与地外文明的“第一次接触”成为可能。科幻小说《太空探针》以近未来为背景,讲述了空间科学家林一及其团队追寻系外类地行星梦想的故事。

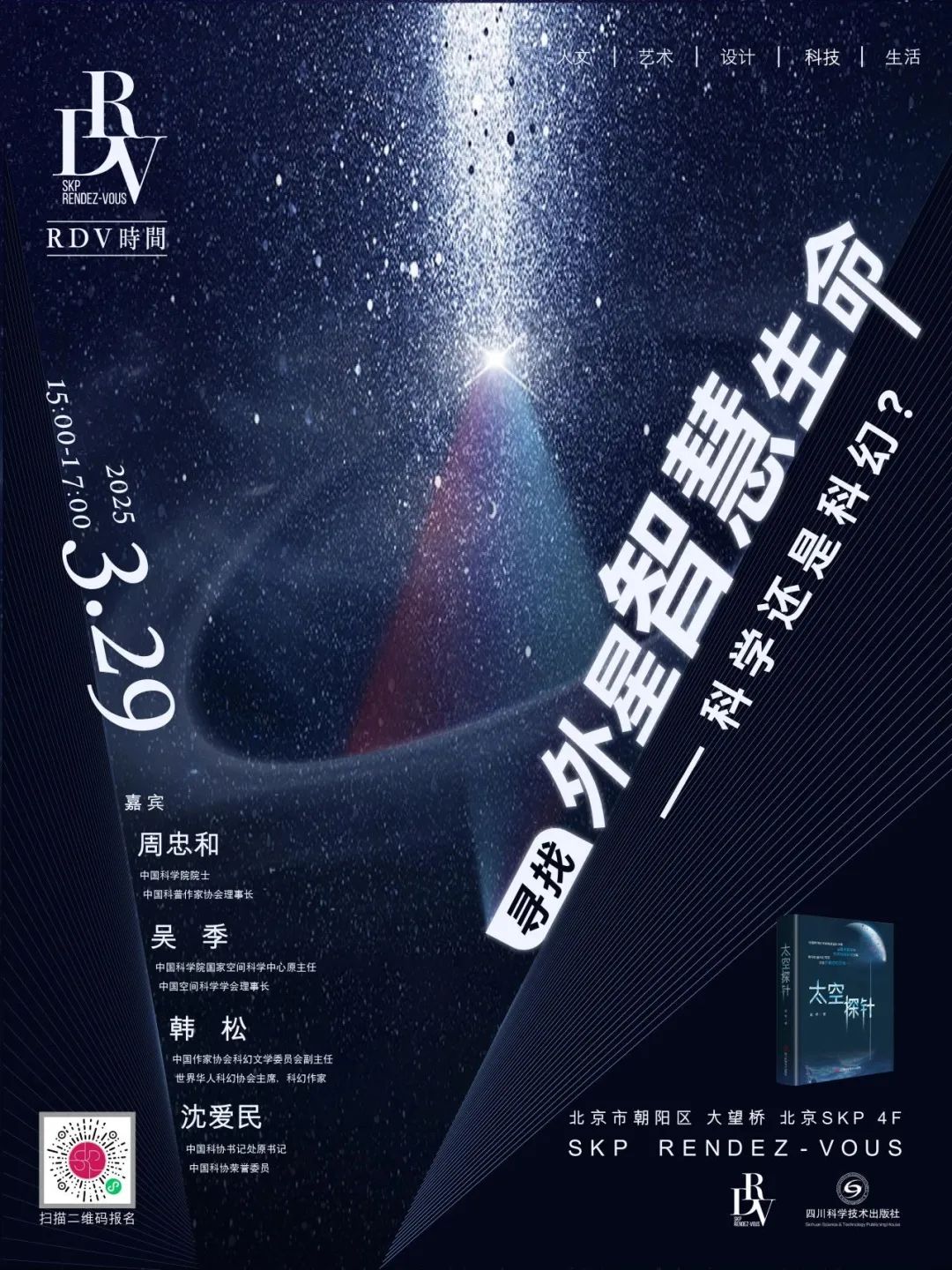

3月29日,一场主题为“寻找外星智慧生命:科学还是科幻?”的跨界对话在北京SKP RENDEZ-VOUS举行。活动邀请了中国科学院院士、中国科普作家协会理事长周忠和,中国作家协会科幻文学委员会副主任、世界华人科幻协会主席、科幻作家韩松,中国科协书记处原书记、中国科协荣誉委员、中国科学探险协会常务理事沈爱民,《太空探针》作者、中国科学院国家空间科学中心原主任、中国空间科学学会理事长吴季,中科院条财局原局长、国家天文台研究员、FAST工程常务副总经理郑晓年,北京UFO研究会理事长、中国科学探险学会奇考专委会秘书长王方辰,空间科学学会秘书长孙丽林,科学家协会秘书长张蕾,科学出版社人文社科社社长侯俊琳,四川科学技术出版社副社长、《太空探针》策划编辑林佳馥等嘉宾,共同探讨外星文明的可能性与人类文明的未来。这场对话不仅是科学与科幻的碰撞,也是对人类命运与宇宙奥秘的叩问。

活动对话环节由沈爱民书记主持,现场热闹非凡,吸引了众多目光聚焦。

活动伊始,吴季老师分享了《太空探针》的主要内容和创作动机。吴季老师谈到,该书的创作契机源于他对空间科学的深度研究和对人类未来命运的深刻思考。《太空探针》基于科研工作者的日常工作,描述了科学家们建造“太空探针”、探寻外星智慧生命的故事。对于书中“太空探针”建设的一些细节,吴季老师表示,这些细节都是基于他亲历过的立项过程和验收过程的真实记录。目前为止,人类还没有找到真正的外星智慧生命。但吴季老师认为,依然有必要去思考“假如遇到外星文明会怎样”,因为这个问题的答案并不仅仅是为了满足人类的好奇心,它还与人类自身的命运休戚相关,与人类文明的存续休戚相关。如果太阳系之外有智慧生命,他们的文明延续了多少年,如何做到可持续?人类可以做到可持续吗?人类文明究竟会止步于自身制造的困境,还是会在人类命运共同体的带领下,走向更辽阔的未来?这一系列问题,吴季老师希望读者能通过阅读《太空探针》引发自己的思考。

沈爱民书记提到,吴季老师是空间科学的权威专家,是嫦娥一号、三号有效载荷总指挥,由真正的权威专家写自己专业领域的科幻小说,是很少见的。但本书有一个很突出的特点——是“硬科幻”的典型代表。阅读本书,既像是真实发生的,又像是在幻想世界,用四个字来概括本书,就是“亦真亦幻”。书中内容,无论是建设15公里的“高塔”,还是寻找外星生命,本是一件很科幻的事情,但吴季老师却用非常纪实的手法创作本书,这种融合现实与幻想、科学与梦想的写作手法是科幻小说领域的一次创新尝试。

周院士在讨论中提到了与科普和科幻的紧密联系,以及科普工作的重要性,分享了近期参观西昌卫星发射基地的经历。谈及《太空探针》一书,他分享道,这本书可读性很高,是一部很硬核的科幻作品,具有很强的科学性。真实性、亲切感,故事的悬念感,人文思考,是周院士对《太空探针》一书的三个印象,但稍有遗憾的是,感觉故事还没有结束,期待吴季老师的新作。

韩松老师认为,《太空探针》以严谨的科学建构和大胆的宇宙想象,将令人屏息的真实感与奇异深邃的幻想性融为一体,去回答那个最具悬念且震撼心灵的问题,创造了中国文学的一道独特而灿烂的风景。其亮点在于不可替代性、历史性、新闻性。其一是小说中提到的“太空探针”是中国人自己构思并建造的,从一个小切口折射出中国科技发展历程。其二,小说中讲述的位于稻城海子山的高海拔宇宙线观测站(LHAASO)和位于金珠镇附近的圆环阵列射电望远镜(DART),都是真真实实已经建成并开始观测的大科学装置,因此阅读本书感受到强烈的新闻性。其三,本书是一部“诗篇”,书中讲述的“寻找系外类地行星、探索外星高级智慧生命”这一梦想实现的故事,充满想象力。

在现场交流环节,郑晓年局长谈到,在阅读本书的过程中,感觉不像是在看科幻小说,而是在看自己的工作纪实。吴季老师是“子午工程”一期的总指挥,吴季老师笔下的内容都是他亲历过的,包括立项过程、验收过程等。正是基于这样的经历,吴季老师创作的内容并非毫无根据的空想,而是建立在现有科学知识和对未来技术发展合理预测之上,使得读者在阅读中感受“亦真亦幻”的美妙。关于地外文明,“中国天眼”的科学目标之一就是寻找地外文明,他谈到,文明的发展离不开社会性、牺牲与合作,这些因素塑造了人类的过去,也将影响我们的未来。我们对未来文明的预测和理想状态的设想,既是对现实的反思,也是对无限可能的憧憬。

王方辰理事长认为研究地外文明非常重要,他认为这有助于解决人类发展的瓶颈问题,并指出宇宙中可能存在高于人类智慧的生物。他提到,通过科学批判和实证方法来验证这些理论至关重要。而科幻小说能够激发读者想象,从而激发科技创新动能。

对于《太空探针》一书的创作过程,本书策划编辑林佳馥副社长分享到,近年来,科幻小说的出版还是能够呈现出一片繁荣之态的,越来越多创作者投身到科幻创作之中,作品题材愈发多元。跨文类融合逐渐兴起,科幻与历史、推理等元素结合,拓宽了创作边界;关注本土现实问题的科幻作品开始增多,赋予作品更强的现实意义和文学价值。吴季老师的这部《太空探针》的出现恰逢其时,科学家作者用专业知识赋予作品硬核的科学内容,又借助科幻故事激发读者兴趣,不只是对科幻创作给予新的思考,更赋予科幻作品更多的科普价值。

探索之路永无止境,唯有秉持科学精神,方能在未知中寻找答案,为人类文明的未来点亮新的灯塔。从打破“黑暗森林”理论到如何点燃青少年的探索精神,这场对话热闹非凡,带领现场观众突破想象边界。活动结束后,吴季老师进行了现场签售。本次活动由北京SKP RENDEZ-VOUS精心组织,云集了多位专家,为读者搭建了一座科学与科幻的桥梁,拉近了读者与科学的距离,也为公众提供了一种全新的视角,更深入地理解了作品背后的故事和科学意义,去思考人类未来、宇宙奥秘以及科技进步的可能性。(图文由四川科学技术出版社提供)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”③|语文教育的“时光之书”,照亮前行之路

2024“文轩好书”② | 热血筑路传奇!《路魂》带你走进祖父辈们的最燃青春!

2024“文轩好书”① | 17天生死绝境!他如何书写生命奇迹?