文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

3月29日,话剧《门第》全国巡演启程仪式在青岛举行。作为这部改编自同名小说的舞台作品,其原著作者连谏的创作历程与影视改编背后的故事,再次成为公众关注的焦点。

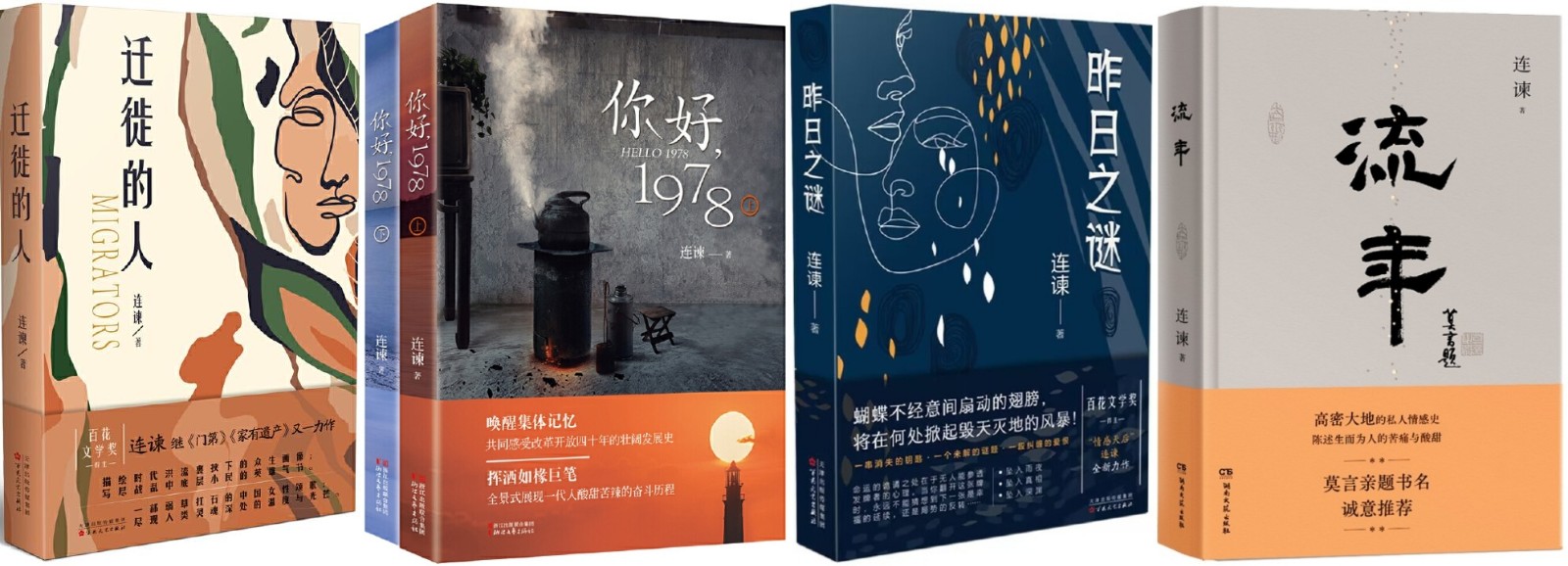

从《门第》到《迁徙的人》再到《你是我最疼爱的人》,从家庭伦理到时代史诗,这位从高密乡间走出的女作家,用二十年笔耕不辍的创作,在市井烟火与都市霓虹间,搭建起理解中国式关系的文学剧场。

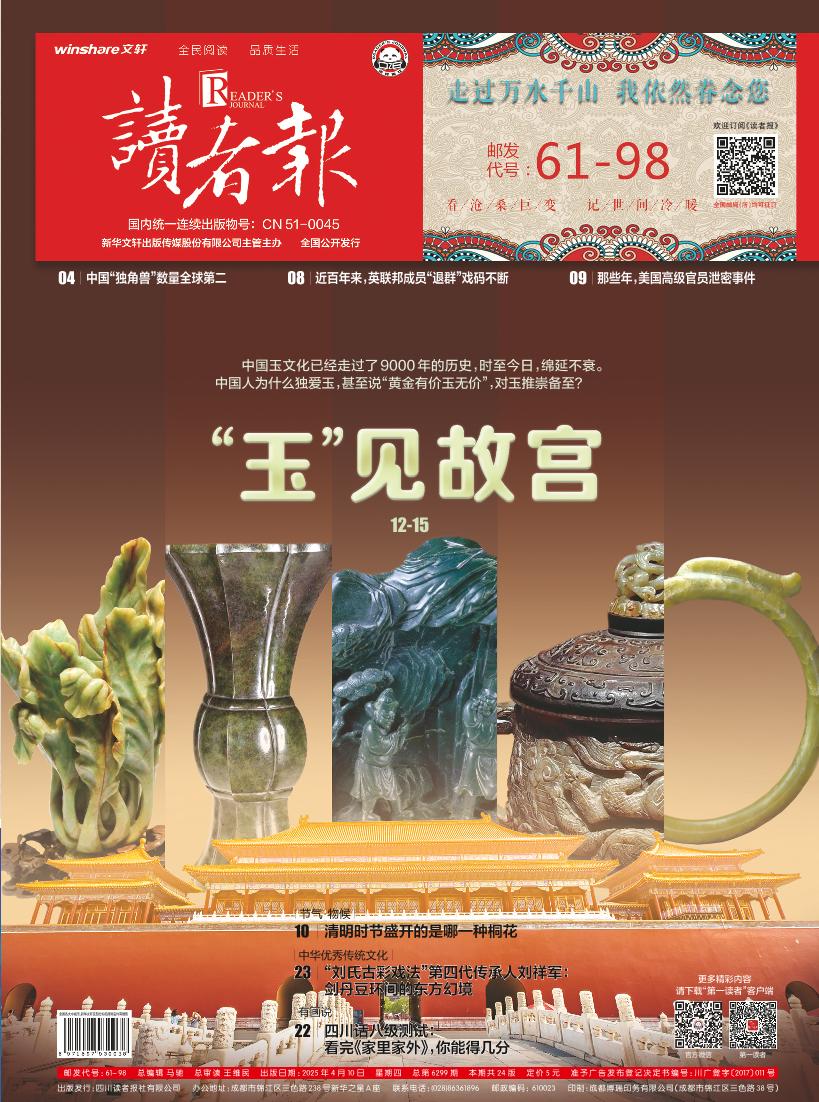

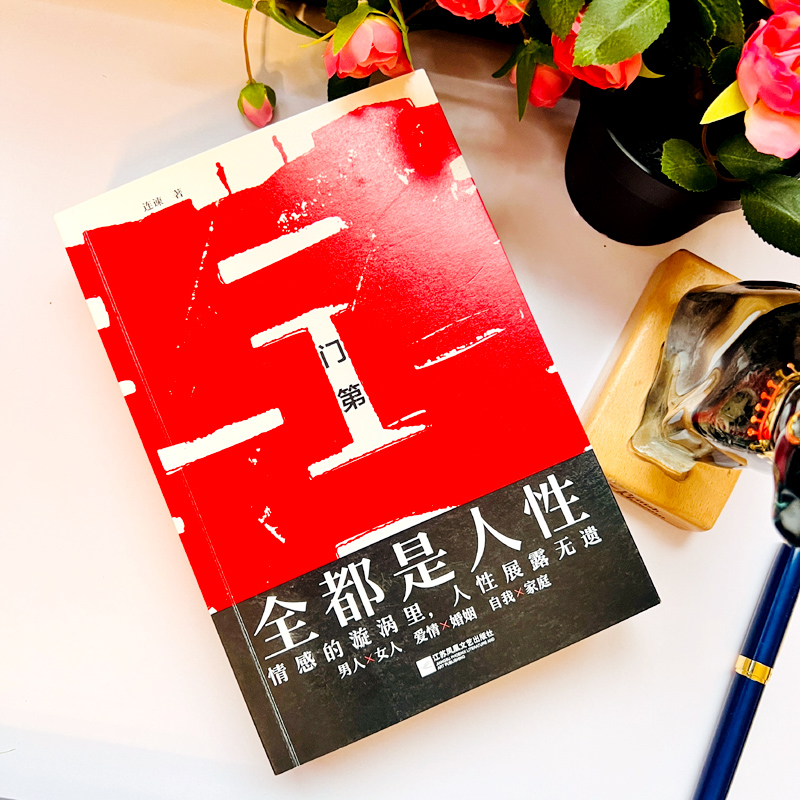

▲原创明星版话剧《门第》

●世情小说里的时代镜像

青岛作家连谏创作过《门第》《家有遗产》《别对我撒谎》《迁徙的人》等数十部小说作品,多部作品被改编成影视剧,其中电视剧《门第》迄今仍然是青岛题材电视剧的代表作。

小说《门第》自2009年出版以来,已成为连谏最具代表性的作品之一。小说以青岛为背景,讲述了两个家庭因社会地位差异引发的情感纠葛:女主人公织锦本该拥有自己美好的生活,现实却只是表面上温情脉脉。相恋多年的男友在最危急的关头依然选择将她放弃,她只好依照父亲对何家报恩的想法,嫁给了何春生。都市白领与市井小民,两个携带着不同家庭文化的人组成婚姻,也就开始了一场以相互渗透家庭文化为背景的战争。当一个人认为能改变另一个人的人生态度时,是错误的盲目自信。织锦和何春生同时犯下了这个错误,落得两败俱伤。爱情,在“门第”之下就像一个带着善意的谎言。当他们意识到这一点时,挽回的机会极其渺茫……

连谏笔下的青岛,是浸染着海蛎子味的市井图谱。她笔下的角色总带着中山路老里院的烟火气,在台东夜市霓虹灯下演绎着现代浮世绘。这种地域特色并非简单的风土描摹,而是将城市肌理化作人物性格的注脚。正如她所言:“青岛的红瓦绿树里,藏着比门第更深的阶层密码。”

“《门第》是报纸约的连载小说,边写边连载。记得是2006年初,我和报业的几位朋友吃饭,时任《青岛早报》文娱部主任的臧杰先生说起我在上海等地的小说连载,建议我写部本土小说,在《青岛早报》上连载。”谈到当年的创作缘起,连谏直言,“应当说,它是一个生活味道很重的小说,写的是门第落差比较大的两个家庭之间由联姻引起的矛盾纠葛。或许我们会以为,只有城市家庭和农村家庭组成的婚姻才会因传统习惯的不同而造成不可调和的矛盾纠葛。其实,两个差距很大的城市家庭之间的联姻同样会产生问题。而这些矛盾的起因,与人的道德品质没什么关系,只与人的生活态度有关。而在这世间,人与人之间的矛盾,其实大抵都是如此。”

《门第》以其深刻的人性洞察与时代隐喻,吸引了影视公司的目光。电视剧版《门第》的热播,让更多观众认识了连谏的文字。用她的话来说,“作为原著作者,我也因此受惠,被更多的人知道。”

●在生活褶皱里打捞珍珠

连谏的创作生涯可分为几个阶段:2010年前以都市小说为主,后转向长篇家庭伦理题材,近年来则尝试“年代小说”。这种转变并非源于创作瓶颈,而是她对自身的“职业要求”。

“家庭伦理是我的舒适区,但写得多了,就怀疑自己是否退步。”连谏在《迁徙的人》中首次以家族史为切入点,将个人记忆与时代变迁交织,完成了从“时代感”到“年代感”的跨越。这部作品源于她对家族故事的长期思考:“每个家族都是一部长篇小说,历史的褶皱里藏着无数人的命运。”

转型背后,是连谏对文学社会功能的重新审视。她不再局限于爱情与婚姻,而是将笔触伸向更广阔的社会图景。《你好,1978》以改革开放为背景,探讨个体在时代浪潮中的挣扎与成长;悬疑小说《寻找朱莉美》则是寻找故事主人公不在案发现场的目击证人。

值得一提的是,当2015年连谏决定创作年代小说《迁徙的人》时,朋友们都劝她:“写家庭伦理多好,闭着眼都能拿版税。”但她固执地将目光投向祖辈的迁徙史。积累了几十年关于长辈对家族亲人的回忆追溯,她终于让那些在历史褶皱中隐没的普通人,沿着纸面的褶皱重新站了起来。

连谏作品中对市井生活的细腻描摹,得益于早年扎根民间的观察积累。连谏自述受胶东民间故事浸润颇深:“乡村老槐树下听来的传说,比任何编剧技巧都鲜活。”这种根植大地的写作观,使她的文字兼具“毛茸茸的生活质感”与形而上的哲学思辨,正如她在《凉爱》中探讨的“信任崩塌与人性救赎”。

总之,连谏的创作方法论,可以用“扎根生活,凌空叙事”来概括。她经常去团岛农贸市场等市场,“喜欢里面鲜活的人间气息”,并在氤氲的豆浆雾气里捕捉人性微光。这种“田野调查”式的写作准备,使她的中篇小说总带着令人心悸的真实感。在《门第》中,何春生母亲的市侩与罗小贝父亲的矜持,恰似作家在弄堂里遇见的某位邻居的文学变形。

在物质与精神的平衡术上,连谏构建了独特的生存哲学:“家庭是写作的充电站,书房是灵魂的避难所。”她将琐碎日常升华为创作养分:“观察丈夫浇花的专注神情,记录女儿争论偶像时的微妙表情,这些生活碎屑经过想象力的发酵,终将成为纸上跃动的生命。”当被问及创作瓶颈时,连谏指向阳台上盛开的鲜花:“写作就像等待花开,需要耐心浇灌,也要接受自然规律。”这种从容心态,使她在高产的同时保持作品质量。

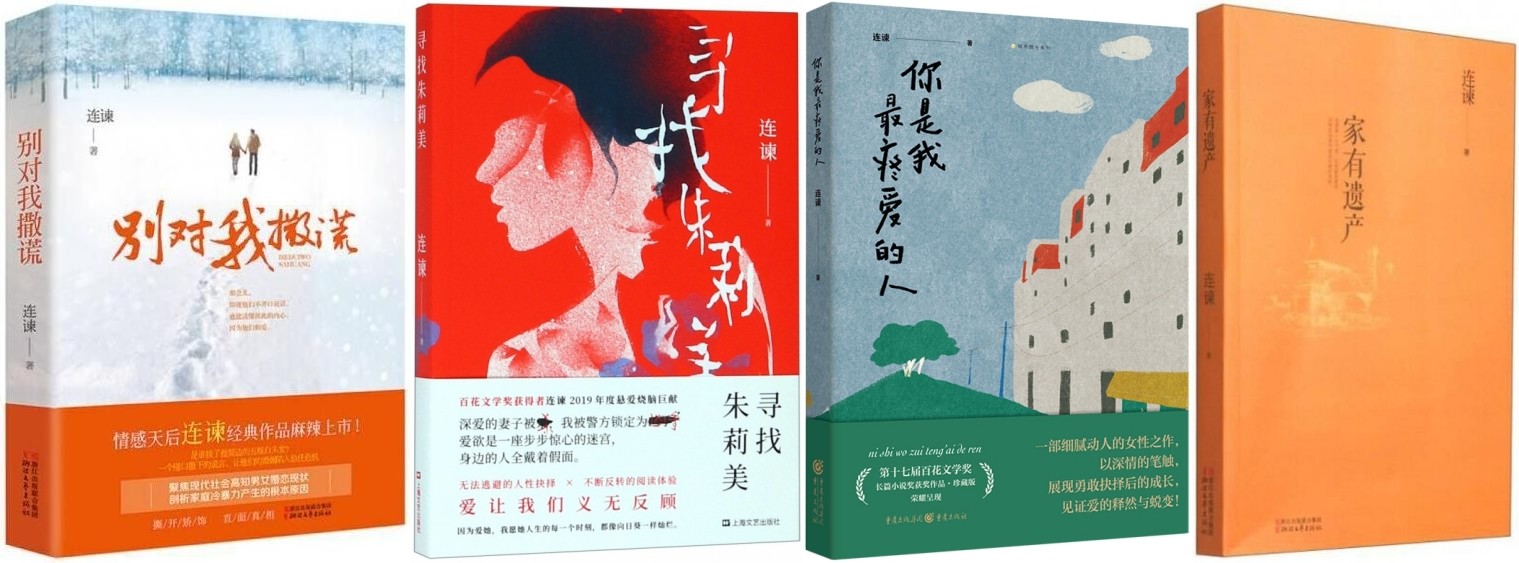

▲连谏创作的作品(部分)

●文学的多维迁徙

在流量经济与快餐阅读盛行的当下,连谏的创作姿态显得尤为独特。她将写作定义为“用故事传递价值观的严肃事业”:“故事是钩子,但钩住的应是灵魂而非眼球。”这种理念贯穿于她对“伪大数据”的批判:“用虚假数据指导创作是对艺术的亵渎,真正的爆款源于对人性共通点的深刻洞察。”

当被问及影视改编时,连谏展现出超越常人的清醒。她认为编剧是“戴着镣铐的舞者”,既要尊重原著的文学地图,又要接纳二度创作的必然。在接受采访时坦言,连谏一直在强调改编的必要性。非常尊重编剧二次创作的她坦言:“原著其实就是提供土壤和架构。”

谈及此次话剧《门第》的改编,连谏同样保持着开放态度:“舞台艺术有其独特的表现形式,我相信主创团队会用新的方式诠释故事。”她认为,不同艺术形式的碰撞,正是文学生命力的延伸。

连谏始终记得《门第》责编第一次读完小说时的评价:“你写的不是爱情故事,而是城市与人的共生史。”在她笔下,青岛的里院像活的肌理,收音机的杂音、腌雪里蕻的气味、铁栅栏上凝结的霜花,这些被日常忽略的细节,在话剧舞台上被放大成可见的时空胶囊。“改编不是翻译,而是转码。”连谏这样形容,“就像把胶片电影转成数字格式,载体变了,但光影的灵魂要留住。”

此次话剧《门第》巡演,剧组对青岛老城区的场景复刻引发强烈共鸣。连谏认为,这种“在地性”是文艺创作的生命力所在:“当荧幕上的街景与观众记忆重叠,文学便完成了从文本到心灵的时空穿越。”她期待未来能有更多作品“让青岛元素不再是标签,而是叙事的内在肌理”。

▲作家连谏

【采访手记】

连谏的微信朋友圈,始终充满了人间烟火气:养花养草、烹饪美食、运动健身,还有生活日常,这些都被她视为“生活的布”,而小说则是剪裁出的“时装”。她尤其喜欢从细微处发现灵感:“观察邻居的争吵、街头的闲聊,这些生活碎屑经过思考,就能变成生动的故事。”这种对生活的热爱,也体现在她的写作态度中。打字创作时,她连“厕所都不想去”,只为捕捉灵感的流动。“写作是孤独的旅程,但热爱让我甘之如饴。”

从下岗女工到畅销书作家,连谏用二十余年时间书写了一个励志传奇。她的作品扎根市井,却始终保持着对人性与时代的深刻思考;她的创作不为影视所困,却在文学与影视的碰撞中展现出强大生命力。据了解,《你好,1978》已与优酷签约。

从胶东巷陌到话剧舞台,从纸媒专栏到影视IP,连谏的创作轨迹勾勒出一代作家的精神图谱。她用文字丈量时代的褶皱,以故事叩击人性的深渊,在坚守文学品格与回应市场期待间开辟出独特路径。正如她在《迁徙的人》中所写:“真正的迁徙,不是地理坐标的改变,而是灵魂在时光中的跋涉。”这场始于青岛的话剧巡演,或许正是这位文学守望者向时代递交的最新答卷。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”③|语文教育的“时光之书”,照亮前行之路

2024“文轩好书”② | 热血筑路传奇!《路魂》带你走进祖父辈们的最燃青春!

2024“文轩好书”① | 17天生死绝境!他如何书写生命奇迹?