文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

灾难来临之时,迅速离开危险境地是我们的本能。然而,在人们向远离灾难的方向奔逃时,总有一些人却是逆行而上。90后青年甘宇就是其中之一。

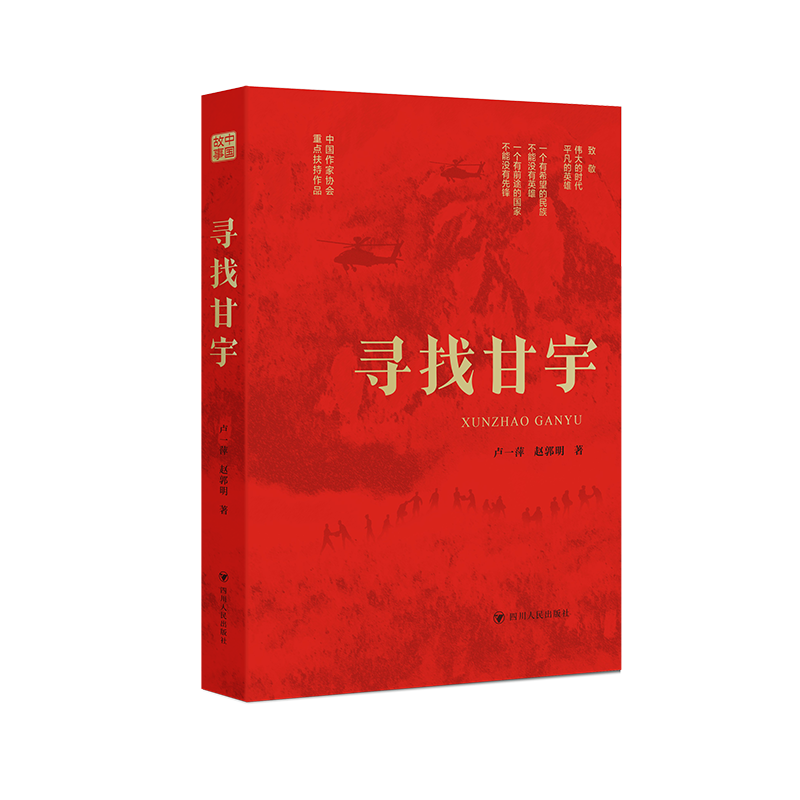

2022年9月5日,四川泸定6.8级地震来临时,泸定县湾东水电站员工甘宇和同事罗永舍身逆行,挽救数百村民性命;甘宇失踪后,党和政府与各方救援人士从未放弃过对他的搜救,最终他在17天后获救……这是一个关于“自救”与“他救”的故事,更是一个“不抛弃不放弃”的故事。有网友评论:“从这个可歌可泣的故事里,我们能看到生命的奇迹,也能看到平凡人身上的勇气、坚守以及良心。”著名作家卢一萍、赵郭明的长篇报告文学《寻找甘宇》,采用当事人口述实录和散点透视的复调结构,以“不抛弃,不放弃”的信念,生动讲述了社会各界人士搜救甘宇,与之“双向奔赴”的感人故事。目前,该作品已入选2024年9月中国好书推荐书目,并获得2024年度文轩好书奖。

在作者卢一萍看来,寻找甘宇,寻找的又何止是甘宇?!“在人生的至暗时刻,怎样给自己向往光明的力量?如果所有东西都被剥夺,还有什么是我们突围的依仗?如果必然需要经历苦难与厄运,那我们怎样坚实地过好每一天?从这个维度上来说,我们寻找甘宇,其实就是在寻找我们自己,从而寻找到人生的意义、收获前行的力量!”

▲正在阅读《寻找甘宇》的卢一萍

●抵达现场获得大量的第一手资料

在文学的广袤天地中,报告文学以其独特的魅力占据着一席之地。它以真实为基石,以文字为载体,记录着时代的脉搏和社会的变迁。卢一萍是一位杰出的小说家,创作了大量小说,其长篇小说《白山》《少水鱼》广受好评:他也是一位优秀的报告文学作家,不管是《八千湘女上天山》《祭奠阿里》《天堑》,还是《扶贫志》《寻找甘宇》,都展现了高超的写作技巧,传递出了真实的力量,让读者在文字中感受到了现实的温度和深度。

在谈到为何会格外关注“寻找甘宇”这一事件时,卢一萍表示,甘宁创造了生命的奇迹。“就是这个平凡的英雄,做了非凡的事,与对他展开持续救援的人们,感动了亿万国人。”在卢一萍看来,甘宇每每濒临生死的临界点时,他的坚持,又无法离开“国家、政府、社会和亲人不会放弃自己”的信念支撑——当甘宇俨然“人间消失”的消息触动了社会的神经时,寻找他的政府、军队、亲人以及社会力量,尽管随时要受“最坏预估”的困扰,但为了找到这个“孤勇者”,大家相向而行,一直都没放弃,这也是他获救的主要原因。救援人员冒着生命危险,多次搜救甘宇,显然是在“面对死亡”与“战胜死亡”的不懈坚持中展开的。这种“双向奔赴”的情节和细节,形成了四川故事与中国故事的传播效应。“甘宇平安归来虽已近3年,但各方关注甘宇的热情却并未衰减,‘10万+’的网文与视频,仍然时有出现。通过对‘搜救甘字’的关键词进行检索简体中文网的相关信息后可以发现,无论浏览哪条信息,体现的都是英雄主义风采、人道主义精神以及人间大爱的情怀,无一条负面评价。我们意识到,这个事件是四川历次地震发生之后,最典型、最震撼,也最具深远影响的,且凝聚了广泛社会共识的公共事件,应与各级政府对一个公民不抛弃、不放弃有关,应与各路搜救力量一直在场有关。”卢一萍进一步解释道,“这部作品,我们只能尽力将‘寻找甘字’事件的现场予以还原;面对亲历者的娓娓讲述,除了关心事件或故事本身,我们还更关心这些普通人的心灵在场。”

然而,要写好报告文学并非易事。报告文学不仅要求作者具备扎实的写作技巧和深厚的文学素养,更要求作者具有敏锐的观察力和深入的调查能力。作者需要深入到社会的各个层面,了解人们的生活和思想,收集大量的素材和信息。同时,作者还需要对这些素材和信息进行筛选和整理,从中提炼出有价值的内容,并以生动的文字呈现给读者。卢一萍在写作报告文学时,始终坚持深入采访和实地调查。他不畏艰辛,抵达现场,与采访对象进行面对面的交流和沟通。这一次的创作也不例外。他倾听采访对象的故事,感受他们的情感,了解他们的需求。通过这种方式,他获得了大量的第一手资料,为他的写作提供了坚实的基础。同时,他还注重对资料的分析和研究,从中找出事物的本质和规律,使他的作品具有了更高的思想性和艺术性。

在回答记者的“在采访中让您感触最深的是什么”问题时,卢一萍坦言“实在是太多了”,同时他也提到了一个细节:地震发生时,甘宁和其他五个工友正在湾东水电站库区工地休息室吃午饭。当地震来临的一瞬间,电站水工罗永和四位工友“嗖”地站起身,本能地就往屋外跑。甘宁当时因为犯困,有点迷糊,所以是最后一个跑出休息室的。当他刚跑出来,身后发出轰的一声巨响:休息室垮了,烟尘飞起,成了废墟。甘宁在近视眼镜掉了后,摸索着艰难爬上库区大坝时,发现了罗永。罗永告诉甘宁,其他四位工友在奔跑过程中被山体塌方给掩埋了。“仅仅只是因为比罗永慢了一两步,这四位工友就不在了。我在采访甘宁时是含着眼泪听完他讲述这一幕幕触目惊心的场景,这不得不让人感慨生命的脆弱、自然的无常。”

▲卢一萍(左)接受本报记者采访

●对人性的关怀和对社会的责任感

在自然灾害和意外降临时,最脆弱的是生命,最重要的也是生命。卢一萍表示,地震发生时,甘宇和罗永没有选择独自逃生,而是毅然决定留在水电站排险救人。他们深知,如果不及时采取措施,河水漫过大坝冲毁下游村庄,将会给更多的人带来灾难。他们的勇敢和担当,为保护人民生命财产安全作出了巨大的贡献。然而,也正因如此,他们错过了最佳撤离时间。“在逃生过程中,甘宇不幸失联。这17天里,他独自一人在荒野中挣扎求生,面临着饥饿、寒冷、伤痛和孤独的考验。但他没有放弃,凭借着顽强的意志和对生命的渴望,坚持了下来。当被村民倪太高找到时,甘宇已经瘦到了110斤,全身多处骨折,他的状况让人心疼不已。然而,甘宇的坚韧和勇敢却感动了众人,他创造了生命的奇迹。”卢一萍表示,“甘宇的故事让我们感受到了人性的美好和伟大。他用自己的行动诠释了什么是责任、担当和奉献。他的精神将永远铭刻在人们的心中,成为我们前进的动力。相信通过《寻找甘宇》这本书的出版,更多的人将了解到他的故事,从中汲取力量,勇敢地面对生活中的各种困难和挑战。”

卢一萍的报告文学作品之所以能够打动读者,不仅仅是因为他所讲述的故事真实感人,更是因为他在写作过程中所展现出的对人性的关怀和对社会的责任感。在《寻找甘宇》中,卢一萍没有对人物的简单刻画和对事件的表面描述,而是深入到人物的内心世界,挖掘出他们的情感和思想。这种对人性的关怀和对社会的责任感,让他的作品具有了更高的思想价值和社会意义。2024年4月20日,甘宇与郑萍在大竹老家举行婚礼。这个创造了生命奇迹的平凡英雄,再次引起了媒体的关注。卢一萍观察到,这时的甘宇满脸幸福,甘宇觉得这是他人生最为重要的时刻。甘宇说,他要让妻子生活美满,让小家庭温馨甜蜜,要更努力地工作,只有这样,才对得起党和政府对他的关怀,才对得起那么多人对他不懈的搜救,才对得起万千网友的关心与祝福。新娘郑萍觉得甘宇有责任、有担当。她用一生的好运遇到甘宇,是最大的福气。“甘宇的婚礼无疑是对所有参与搜救他的各方人士的告慰,也是甘宇带给所有关心他的社会各界的一份特别之喜。”卢一萍如是说道。

▲2024年9月29日,《寻找甘宇》新书发布会在成都举行

●文学欣赏首先是情感

除了深入采访和实地调查,卢一萍和赵郭明还注重作品的文学性和艺术性。他们认为,报告文学虽然以真实为基础,但也不能忽视文学性和艺术性。只有将真实的内容与优美的文字相结合,才能使作品具有更强的感染力和影响力。因此,在包括这次《寻找甘宇》的写作过程中,卢一萍注重语言的运用和表达,力求用简洁明了、生动形象的语言来讲述故事,传达情感。作为大难幸存者,甘宁在康复后接受卢一萍的采访,更多的是回忆事件经过,其真实性得到了最大的保证,而瑕疵主要体现在文学性稍逊。“报告文学的落脚点肯定在‘文学’上,无论是记事,还是写人,都是作者在生活中首先有了理性认识或感情冲动,带着自己的观点、感情来写,如此才能感染读者。”卢一萍举例说,甘宁在与罗永分开后就在原地等了三天三夜。在这里,我用了文学手法进行表达:‘罗永临走前,给我准备了水、野果和竹笋。于是,我又回到原地,想把焦虑不安的情绪快点平复下来。当时,与其说我待在原地,在为自己加油鼓劲,还不如说我待在原地,就像蜘蛛网上的飞蛾一样在做无望的挣扎。路上有几株野菊花,开着黄色的花儿,被我踩进了泥泞里,成了泥土的一部分。我不知如何是好地在原地直打转,渐渐地,我也好像变成了一株生死未卜、很快要被黑夜埋掉的野菊花。我在与罗永分开的那个地方徘徊、等待、昏睡,度过了有如人间地狱般的三天三夜。’”卢一萍强调,文学欣赏首先是情感,其次才是美学。读者要被感动,才能和作品里的人物共融共鸣,才会有更高意义上的审美和情绪流动。

《寻找甘宇》以第一人称讲述的文字,真实让读者见天地、见英雄、见自己,真实让喧哗、质疑消声,潮汐退去,唯有绝地求生的人类尊严振聋发聩。“从这个角度上来说,‘寻找’的意义,是对生命个体的尊重,是对英雄的尊重,亦是对人民的尊重,对国家和民族的尊重。”谈及英雄,卢一萍动情地说,“事实上,我们每个人都是勇士,都有可能成为英雄。我们都走在成为英雄的路上。我始终认为,在这个充满挑战和机遇的时代,我们需要更多像甘宇这样的英雄榜样。他们的事迹将激励我们不断前行,为实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。让我们一起铭记甘宇的故事,弘扬他的精神,同时弘扬寻找甘宁的故事,共同创造美好的未来。”(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

北京图订会 | 绽放中华民族现代文明的巴蜀光彩:一套丛书读懂千年蜀道

北京图订会 | 报告文学《云朵上的石椅村》首发,四川作家和出版人共同描绘新时代乡村振兴的“好样子”

北京图订会 | 如何从符号看信仰和中华文明?这场新书首发式告诉你答案