文轩全媒体服务平台

文轩全媒体服务平台

文轩全媒体服务平台

文轩全媒体服务平台

文轩全媒体服务平台

文轩全媒体服务平台

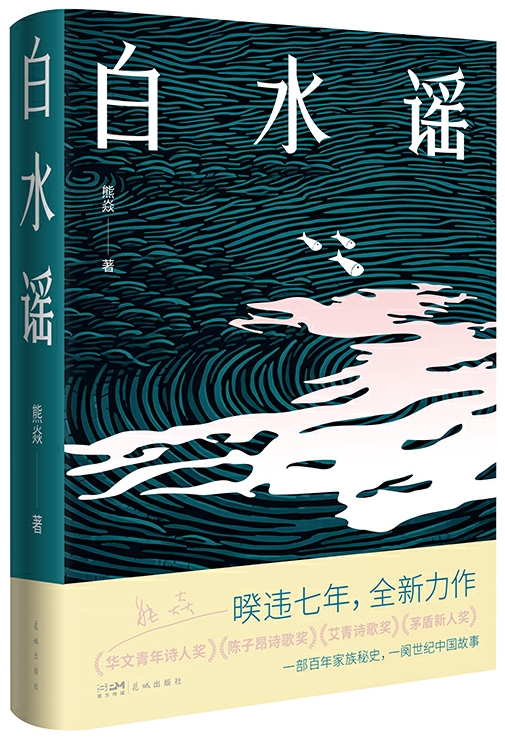

诗人出身的80后熊焱,在诗歌方面取得了令人瞩目的成就,先后获得华文青年诗人奖、陈子昂诗歌奖、艾青诗歌奖、茅盾新人奖等多种奖项,而他的小说创作同样展现出了令人惊奇的才华。前有写四川保路运动的《血路》,今有描绘百年家族秘史的《白水谣》。

诗人写作小说并不鲜见,但熊焱在小说这里找到了区别于其他作家不一样的质素,甚至找到了区别于自己诗歌表述的那一特殊部分。对熊焱而言,《白水谣》这部作品是从他内心流淌出来的,这虽然不是他的经历,但这个虚构绝对不是仅仅作家为了好看、为了娱乐的虚构,而是为了更真实地表达内心,这是一种更高级、更深刻的真实。

自2001年真正意义上的写诗始,熊焱以“我写作,不是为了探询真理,而是为了找到诚实而滚烫的良心”作为自己创作的箴言,逐渐构建起属于自己的诗意和故乡谱系。在他诗作的中心,无端的起点和漫长的终点之间,一个横亘的主题构成了他诗歌内部的张力,这就是时间。仅以2021年的《时间终于让我明白》和2023年的《我的心是下坠的尘埃》两部诗集为例,在熊焱笔下流淌的时间,是思索也是倾听,是经历也是答案,更是熊焱不断完善自我、超越自我的不懈追求。“在时间的流逝中,生活的经历在增加、生命的体验在扩展,对世界和万事万物的认知也在不断丰富。所以,时间让我们明白许多东西。”对熊焱而言,人的生命不是一个活着的计时器,而是必须不断思考活着之于生命的意义以及如何更加坚定、美好地活着。这也是其最新长篇小说 《白水谣》诠释的要义。

以小见大,揭示个人在时代变迁中的心灵隐私和灵魂感知,展示各种人物复杂丰富的人性和阴差阳错的命运。作为熊焱暌违七年的全新长篇力作,《白水谣》分为上中下三部曲,讲述了一个家族七代人跨越百年的兴衰荣辱,展示从清末到新世纪的时代变迁,去探寻个体在时代变迁中的存在本质。其中的每一部都是不同的故事主角,但均以第一人称描写,上部以这个家庭的第四代人作为叙述主线,从新中国成立后直到1966年,通过一个家庭的命运展示普通人在时代运动中的悲欢离合;中部接着上部的故事继续展开,以这个家庭的第三代人作为叙述主线,在故事的推进中突然闪回一笔,以倒叙的方式回溯这个家庭的百年往事,书写地主家庭中的明争暗斗和时代变迁,再以顺叙的方式抵达改革开放前夕;下部从二十世纪九十年代起笔,以这个家庭的第六代人作为叙述主线,一直写到21世纪10年代,书写的是时代变幻中个人的挣扎与奋斗。

谈到书名,熊焱透露,自己的老家叫白水,是一个村。“但是跨越百年,只是写一个村子的故事,那是远远不够的,尤其是随着城镇化的过程加快,农村出现了大面积的空心化,很难再有新鲜的故事发生,所以我把村改成镇,而且是一个省会城市边上的镇,并在时代发展中成为省城的一部分。小说书写的是发生在白水镇的故事,所以取名叫白水谣。”

小说上部中有一段主人公“我”与赵巧巧对话,给很多人留下了深刻的印象。熊焱借人物对话来探讨普通人活着的生命意义,“一个人活着,若是没有精神追求,那便是行尸走肉……”“对普通人而言,精神的追求就是快乐、幸福的过完一生。但对那些天赋异禀的人,他们的精神追求就应该超越常人,留下社会意义和历史意义。”对生命的诘问,振聋发聩。

在熊焱看来,出色的文学敏感度是成为一个好作家的关键。“这是理解和鉴赏文学的重要尺度,是超越于文学的常识和经验范围之外的一种感知能力。”熊焱强调,“这要求我们在直面事与物的时候能够快速捕捉到与众不同之处;我们在创作的过程中能够敏捷地抓住精确的词语,呈现出语言闪电般的奇迹;我们能够在幽微中、毫厘间开掘出更深的精神之力和思想之境,不经意间便亮出了灵光一闪的神来之笔。”

●小说的灵感源自于我家族的故事

◎读者报:《白水谣》是您的第二部长篇小说,灵感源自哪里?从写诗到写小说,您认为最困难的是什么?当您写不下去的时候,会怎么做呢?

熊焱:小说的灵感源自于我家族的故事,我们家祖上也曾是富庶之家,在时间的幻变中经历着兴衰沉浮,我想把那些故事写出来。

诗歌短小、凝练,不需要过多地结构故事,诗歌中你可以只表达某种情绪,比如某人在哭,写他的哭泣让你动容,这是成立的。但小说只写他哭泣,可能就不够,你还需要试着去找到他哭泣的因果关系,找到他哭泣的逻辑。有时候诗歌还是跳跃性的,不必像小说那样一层层地推进故事发展的逻辑,所以,从写诗转写小说,难处在于如何写好一个故事,如何把握好故事发展的逻辑,并通过故事来塑造人物的形象,展现人物的命运。

当我写不下去的时候,我就会暂时搁置下来,等到有状态的时候再继续写。对于小说创作来说,开了头后,一般就是靠经验继续写下去,哪怕灵感枯竭,你觉得无话可说,但仍然会坚持,哪怕只写三两百字,就如同长跑那样,感到跑不动了,但还是会咬牙继续。但熬过了体能的枯竭期,你发现又没有那么累了,写作也是如此,在不断地煎熬中,慢慢就有一种翻山越岭后抵达了一个一马平川的开阔之境。

◎读者报:小说扉页印有“有时候,命运让我历尽千辛万苦,就是为了学会在余生好好地爱你”,您是想用这句话向刚刚打开这本书的读者传达什么呢?而且小说的末尾,“我”也是用它画上了句号。

熊焱:就是想向读者传递一种永恒的情感价值,一种明亮的人性之光,一种精神的求索!小说中有两段爱情,杨浩和罗小珠、杨希望和傅秋红,都是经历风雨,最终相知相爱。对他们而言,是在千辛万苦后才最终明白自己的心迹,理解那种爱的感受。这句话在正文中出现过两次,一次是傅秋红在一次次地拒绝杨希望后,终于感受到她是爱他的,于是她在留给杨希望的信中,写下了这句话。第二次出现是杨希望在收到这封信后,决定去找她,尽管他不知道她的电话号码,也不知道她在哪里,但还是要去找。这是一种信念。这种信念不仅在心里,还要写在纸上,于是,最后他在自己创作的关于本家族的长篇小说的书稿扉页上写下这句话。事实上这里也暗藏着另外一种解读,写作这本小说的人,是下部中的“我”——杨希望。而作为这本书署名的作者熊焱,不过是杨希望的化身。

当然,这只是故事的外面,透过故事之外,我是想展示在时代的变迁和历史的发展中,很多东西都在变化,社会在变,世道在变,人心在变,但人类的某些情感则不变,即使在变,那也是随着外在的变化而更加纯粹、更加璀璨,比如爱,比如终极的关怀。而这句话中的爱你,这个“你”,并不特定具体的某个人,而是一个泛指,指向既是人,也是物,还是理想、信念。说到底,我是一个理想主义者,心里始终保有着对彼岸那一抹微微闪烁的光亮的向往与追求。

●文学是对现实的提炼、归纳和总结

◎读者报:小说的开篇是自然环境描写,当中的“雪”在这里意味着什么?还有,小说末尾中提到了夏菊,从开篇的冬季到末尾的夏季,这样的季节变化所蕴含的意象到底是什么?

熊焱:开篇的自然描写其实只是文中的“我”在读书时的一种感受,是虚写,不是实写。至于为何要选择用雪这个意象,而不是其他,其实只是随着写作的感觉在走。小说开篇发生的故事是从一个家族的巨变开始的,时间也是在冬天。雪代表着冷,代表着孤寂,以它来营造故事的氛围和基调。后面的夏季,则代表着另一种变化,从冷到热。这对应了我在前面所说的那种理想主义,冷中见暖。

◎读者报:能聊聊小说人物的原型吗?您是如何处理现实与文学之间关系的?

熊焱:比如小说中的杨海,他去几十公里外的地方修水库,后来偷跑回来。但生产队不给他饭吃,说他的口粮在修水库的地方。家里本身就缺粮,他又生病,他的母亲王秀莲请求孙子杨国庆去偷仓库里的稻谷来给杨海煮粥。杨国庆把稻谷偷来了,王秀莲给儿子煮粥后,便上坡干活了。杨海看到那些白花花的大米,忍不住全都煮来吃了,结果被撑死了。这里的原型就是我祖父的弟弟,当年他就是从修水库的地方偷跑回来,生产队不给他饭吃,他很饿,又生病,就自己编织了一双草鞋,准备去镇上卖,卖了钱买米粑吃,但走到中途就死去了。如果在小说中忠于事实,写他在饥饿和病痛中去世,那么冲击力就显得不够。于是我进行了艺术加工,写他被撑死了。小说还有一个场景,写家族第二代人杨振华有两个妻子,两个妻子明争暗斗,终于有一天相互辱骂,大打出手,家里的下人们谁都不敢去劝,只好看热闹。作为家族的第三代人,王秀莲跑去找杨振华,请他出面阻止这场纷争。现实生活中,应该是杨振华站出来呵斥他的两个姨太太,训斥她们给这个家丢人,但我没有这样处理,我写杨振华搬来椅子坐在旁边看热闹,他的两个姨太太停止了打斗,他居然叫她们继续打。她们打了半天,很累了,离开了,杨振华便一个人唱戏,唱着唱着就流泪。之所以写他独自唱戏落泪,是表现他在后半生的那种落寞、苦闷与孤独。所以,文学来源于现实,但又不是对现实的照搬照抄,而是与现实保持距离,对现实进行提炼、归纳和总结,有一个过滤与内化的过程,把它内化为生命的经验,再转化为文学的经验。尤其是今天的社会现实纷繁复杂,远远超过我们的想象,我们距离太近,往往看不清,把握不准。

我们在谈论文学和现实这个话题时,谈得最多的是文学对于社会现实的介入和关切,是写作者对社会责任的担当。这当然没有错,宏大的时代叙事、广阔的社会关怀,都需要我们去书写。但我们也不能忽略个体生命的那些幽微的精神隐秘和心灵境遇,去探寻一代代的普通个体与时代、与社会现实的错综复杂的关系。

●把诗歌的语感内化为小说的语感

◎读者报:小说第一部分是从杨浩角度来写的,第二部分是从王秀莲(杨浩母亲)来写的,第三部分却一下跳跃到杨浩的孙子杨希望的角度来写,为什么这样安排这个顺序?为什么不先是从长辈王秀莲,到杨浩,再到现代杨希望?有什么特别的讲究吗?

熊焱:长篇小说的结构非常重要,它是骨架,只有结构站住了,长篇小说才不会倒。如果按照时间的先后顺序来写,那便是线性结构。线性结构的好处是脉络分明,前后有序。但这个小说的时间是从清末到新世纪10年代,其中关于清末的故事,不是我要侧重表达的,更多是一种叙述,而不是更多的描写,那么以此为开篇,就可能会造成头轻脚重的问题,所以我放弃了用线性结构。当然,如果真的采用了线性结构,写作的策略也会进行调整。最开始我想采取复调结构,但写着写着就跑偏了,不过这也没什么关系,写作嘛,本身就不应该在一个固定的框架中打转。当然,也带有些许复调结构的影子。此外,我打乱时间的先后顺序,是为了呈现旁逸斜出、摇曳生姿的景观。事实上,现代小说发展到今天,各种技术上的花活和实验几乎都玩遍了,好的小说家在写作之前根本不会刻意去思考这些,心里只需要一个轮廓,什么结构啊,逻辑啊,在下笔之后,往往就自然而然地流淌出来了。

◎读者报:在您看来,诗歌语言对长篇小说有怎样的加持?

熊焱:诗歌的语言比较精炼,会舍弃那些拖泥带水的表达,也善于在小说中营造一种诗意的氛围。同时,在起承转合之处,会更加自然、流畅,而不会过于生硬和突兀。语言是文学最基本的要素,语言粗糙的小说断然不会成为好作品。为什么那些感人的知音体、反转的故事会,从来都没有被视为好的文学作品?其中一个重要因素,就在于它们缺乏有效的、文学的语言表达。但是,在创作小说时,也需要把诗歌的语感内化为小说的语感。什么是文学的语感?我尝试着给它下一个定义,语感是词与词、句子与句子、段落与段落之间的节奏、气韵与气息,是作者对于语言的文学敏感度,也是作者把握语言有效表达的分寸度。这个敏感度和分寸感非常重要。为什么有的语言你感到味同嚼蜡,那就是作者缺少这种敏感度,找不到那些精妙的、能够挠人心窝的句子。而分寸感就在于你的表达刚刚好,多一分则多,少一分则少。如果完全把诗歌的语言搬到小说中去,尤其是诗歌的抒情性不加节制的话,那在小说写作也会成为一种情感泛滥、语言汪洋的灾难,也会造成审美疲劳、倒人胃口的油腻感。所以,我们常听到有人说,诗人转向写小说,语言就不会有问题。这种论断大概是不够准确的。

●一个好的写作者首先是一个优秀的阅读者

◎读者报:您认为小说中的哪些元素或主题是跨越文化和时代的?它们如何与不同背景的读者产生共鸣?

熊焱:一些有意思的主题、元素可能会在某种程度上更容易与读者产生共鸣,但又不是决定性的。阿根廷作家科塔萨尔说,哪怕是一块石头,也可以写得生机盎然,只要作者是卡夫卡。原话记不清了,大意如此。这就回到技巧和思想的问题,是写作者的技巧和思想决定了这一切。再好的题材、再有趣的元素,放在一个平庸的写作者手中,恐怕也难出彩。如果非要选择的话,我想是有一些元素能容易引起共鸣,那就是关注人类生存本质,关注人性,维护人的尊严和自由,表现对人类的爱、同情、宽容、悲悯,呈现终极关怀。

◎读者报:都说作家的写作有赖于阅读,您平时的阅读爱好是什么?最近在读什么书?您认为,一个作家应该怎样提升自己的知识储备?

熊焱:平时阅读的书目主要是文学和哲学。好书太多了,穷尽一生都读不完,所以只读那些跟自己的精神气质相近,或者相反的书。自己喜欢的好书,经常反复读,力争每一次都能读出一些新感受。精读、细读,可能远远比囫囵吞枣的广泛阅读更重要。所以最近在读的都是以前读过的,比如海明威、马尔克斯的短篇小说,还有阿德勒的著作。一个好的写作者,首先是一个优秀的阅读者,能够读到被别人忽略了的东西,能够结合自己的认知生发出新的感受,能够明白作者为什么要这么写,这么写的好处在哪里。对于写作者而言,储备知识的方法有很多,阅读当然是最有效方式之一。其次就是行走,很多东西不是我们在书本上能够获取的,即使在书本上获得了,但直接的经验也许会更深刻,还会带来新认知。但是,成年后储备的知识,需要常用,不断温习,否则会忘记,当然,那些记忆力惊人的作家另当别论。(读者报全媒体记者 何建)

2024黄山书会 | 擦亮新华书店金字招牌!“兴文化”产业发展联合体在合肥成立

2024黄山书会 | 《口袋里的超级坦克》分享会现场,小读者们问了这些有趣小问题

2024黄山书会 | 梁平诗集《一蓑烟雨》分享会:用现代汉语继承的传统写出当代性