文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

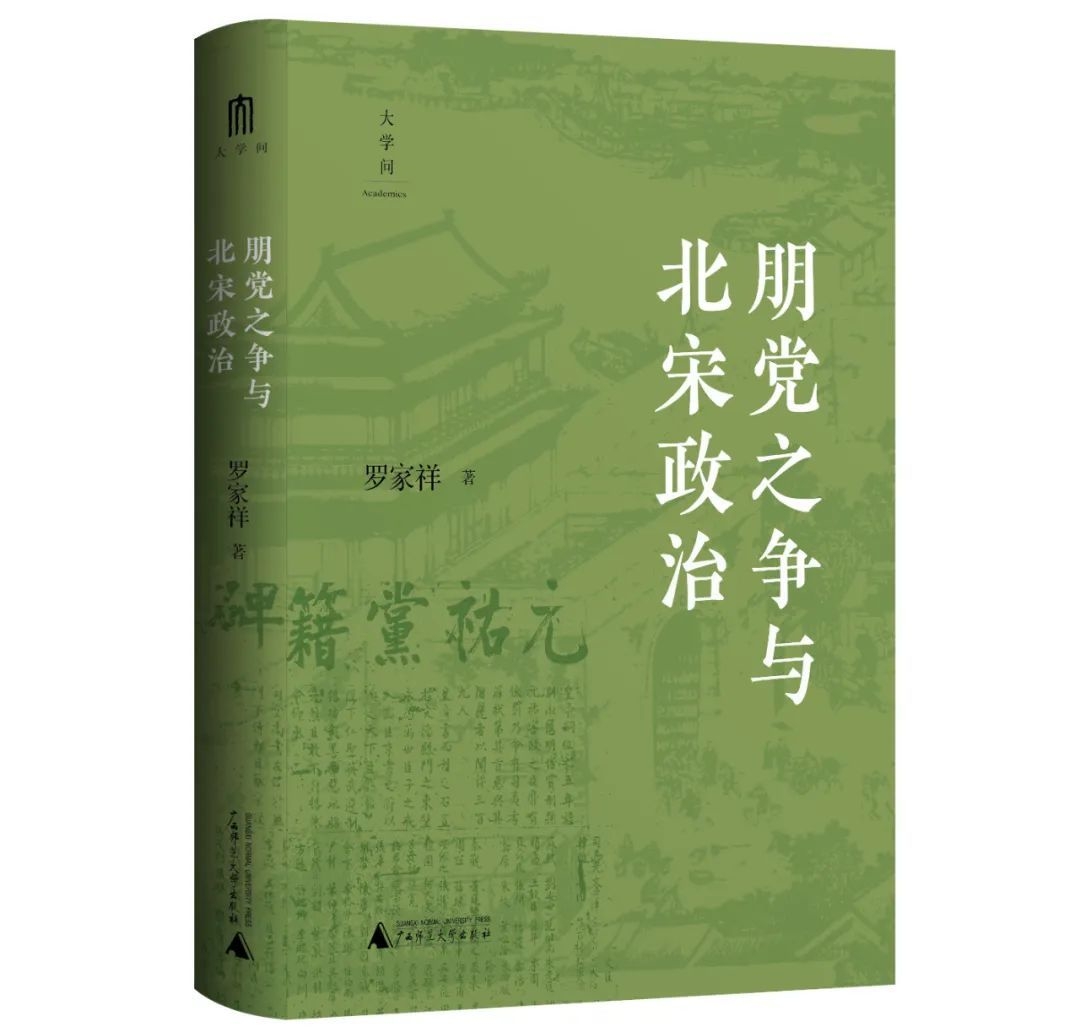

华中科技大学人文学院罗家祥教授所著的《朋党之争与北宋政治》一书,以北宋王安石变法为切入点,用扎实的史料,严谨的考证,全面梳理从宋神宗熙宁年间开始,到宋钦宗靖康年间这近八十年间北宋朝廷的党争历史,深入挖掘朋党之争产生的历史原因与现实原因,揭示朋党之争对北宋社会带来的影响与危害,让人们从历史的故纸中倾听北宋历史风云的律动。

《朋党之争与北宋政治》一书首先指出,中国古代所谓“党”“朋党”与现代政党政治中的“党”“党派”“党团”是完全不同的两个概念。早在春秋战国之前,朋党比周这一政治现象就出现在政治舞台上。秦汉以降,随着专制主义中央集权政治制度的日渐成熟,在统治集团内部拉帮结派的“朋党”行为便为专制君王所不容。凡涉嫌“朋党”者,会受到严厉的处罚。所以,在相当长的时期,封建士大夫普遍认为,只有小人才朋党比周,而君子是不会结党的。接着作者指出,在北宋却出现了一个奇怪的现象,那就是,一些官僚士大夫一反此前时代的朋党观,赫然提出在最高统治集团内部,不仅有“小人”结有朋党,而且“君子”亦有朋党。发出这一惊世骇俗见解的,是宋初的王禹偁。他认为,在朝廷内部,有“君子之党”,也有“小人之党”;欧阳修、苏轼等也先后提出,“君子”“小人”各有其党,其区别以尚“义”“利”为显著标志。正是北宋的一些官僚士大夫放弃了“小人”有党,“君子”无党的传统朋党观,奉行“君子有党”的价值观,从此,北宋政治舞台上的朋党比周的现象此起彼伏,朋党之争也变得不绝如缕。

导致北宋朋党之争无休止的原因有哪些呢?《朋党之争与北宋政治》一书的作者分析说:一是为数不少的官僚士大夫为了迎合最高统治者专制独裁、防备篡逆的心理,常以指斥、揭露和攻击朋党作为效忠帝王的最佳方式,动辄以所谓“君子”“小人”这一道德色彩极为浓厚的价值尺度,来衡量最高统治集团的官员,利用“朋党”之名攻击他人,从而使“朋党”一词的实际含义日益含混,一些官僚士大夫随便利用“朋党”之名,作为巩固自己政治地位、排斥异己的工具。二是北宋王朝实施的“异论相搅”、相互牵制的传统家法是产生朋党之争的重要因素。所谓“异论相搅”即是皇帝蓄意让政见相左、各不相容乃至怀有宿怨的大臣共处一朝,使之相互纠讦,相互监视,相互牵制,以便专制君主达到在最高统治集团内部消除任何潜在威胁的目的。这种传统家法对大臣间各种矛盾的激化产生了十分不良的影响,导致朋党之争屡禁不止。三是台谏势力的病态发展使朋党之争愈演愈烈。在古代王朝,台谏官的设立及其职能的正常发挥,对权力机构的政治运作和整个社会的良性发展有一定的意义。但从宋仁宗后期开始,北宋王朝台谏势力便开始走向病态发展的轨道。最显著的特征是,台谏官举劾论奏的对象主要是人而不是事;为达到罢免大臣的目的,反反复复上章弹奏。如未能遂愿,则以“居家待罪”、辞职相要挟;同时,台谏官在论奏时动辄采取联合一致的行动,一旦锁定弹劾对象则群起而攻之,不达目的不罢休。病态的台谏势力,最后完全堕落成朋党之争的工具。

“朋党”之争对北宋社会造成了哪些影响与危害呢?《朋党之争与北宋政治》一书在“熙宁、元丰时期的党争问题”一章中,对由王安石变法引发的朋党之争进行了深入剖析。宋神宗熙宁二年,王安石出任参知政事。一上任,王安石就开始酝酿变法,随着王安石一系列变法措施的出台,反对变法的声音也声浪高涨。从此,变法派(新党)与反变法派(旧党)之间的斗争持续时间长达18年之久,给北宋政治、经济生活造成巨大的影响。首先,对王安石推行的新法在基层的落地带来严重障碍。虽然王安石的新法对富国强兵有积极的作用,但由于反对派的强烈干扰,一些初见成效的新法又半途而废轰轰烈烈的变法运动最后以王安石的下台草草收场;其次,加剧了统治集团内部的朋党之争。虽然宋神宗对新、旧两党采取大公至正,两不偏废的态度,但由于新、旧两党政治主张严重分歧,逐渐形成“冰炭不可同器,水火不可同处”的对抗局面;再则,宋神宗时期大臣们结下的矛盾,为宋哲宗时期的朋党之争埋下了伏笔。

由王安石变法引发的朋党之争,在宋哲宗时期得以延续。《朋党之争与北宋政治》一书的作者在“元祐新、旧党之争”一章里,展开了深入细致的解读。作者首先指出,宋哲宗元祐时期出现的新、旧党之争是北宋政治史上最严重的事件之一,其影响持续到南宋一代。宋神宗去世以后,垂帘听政的高太后立即启用反对变法的首领司马光。司马光 上任后,连连上疏,斥责王安石的新法,将青苗、免役、市易、赊贷、保甲、保马、茶盐、铁冶等新法全盘否定;旧党还利用手中的权力,对新党人物进行了无情打击、残酷迫害,更加激化了新旧两党的矛盾与党争。元祐时期的朋党之争,造成了以下危害:一是导致了最高统治集团内部朋党倾轧的恶性循环。“元祐更化”引发的新、旧党争所产生的消极影响,给北宋历史发展带来灾难性后果。自元祐新旧两党党争之后 ,一直到“靖康之难”时,北宋政治舞台再也没有平静过。无休止的深宫怨妇,使北宋国家机器无法正常运转,日渐陷入瘫痪状态之中;由于臣僚们朋比为党聚讼纷纭,朝廷很难达成统一的决策;即使偶尔达到统一决策,也难以贯彻执行。二是导致仕风的全面颓败。旧党主持朝政以后,为了有效打击新党,曾不择手段网罗力量,壮大阵营。于是,大批投机钻营之徒,争先恐后,蜂拥而上;而哲宗亲政以后,得势的新党以其人之道还治其人之身,一些见风使舵,趋炎附势的小人于是担任了重要职位;与此同时,元祐后期,宋哲宗实施所谓的“推恩”之策,更是对仕风造成严重影响。

北宋的朋党之争,一直延续到金兵攻下开封,宋徽宗、宋钦宗被掳往北方,北宋宣告灭亡为止。《朋党之争与北宋政治》一书在“‘崇宁党禁’与北宋晚期政局、靖康党论与党争的流播”这两章中,对这段历史展开了梳理。作者指出,宋徽宗赵佶在位时间长达26年,是继宋仁宗之后在位时间较长的帝王。在位期间,他十分宠信同样爱好诗文词赋、琴棋书画的蔡京;而蔡京自从做了宰相以后,就开始大规模打击、迫害、惩罚元祐党人(旧党)及与自己政见相左的大臣。为了迫害旧党成员及同情旧党的大臣,宋徽宗与蔡京一道,实施所谓“崇宁党禁”,还别出心裁地搞了个有309名大臣名字的“元祐奸党碑”,要求各地官衙树立,以警示旧党及不同政见的大臣。“崇宁党禁”之后的北宋王朝,进入黑暗专制统治时期。专制统治的结果,是带来北宋王朝前所未有的腐败。宋徽宗赵佶是腐败的带头人。他奉行及时行乐,成天沉醉于歌舞宴乐中,过着骄奢淫逸的日子;同时,在蔡京等人的怂恿下,他不顾财力,大兴土木,铸九鼎,建明堂,修方泽,制礼乐,以夸耀、粉饰太平。统治集团成员也如是效仿。为了满足皇室及统治集团糜烂生活的需要,他们便想方设法,增加苛捐杂税,搜刮民脂民膏。花样繁多的搜刮,让老百姓陷入水深火热之中。走投无路的民众,只好铤而走险,民众起义的浪潮,一波未平,一浪又起,北宋王朝,处于风雨飘摇之中;看到摇摇欲坠的王朝,宋徽宗赵佶在宣和七年将皇位“禅”让给长子赵桓。尽管王朝已经千疮百孔,金兵又大军压境,但北宋王朝的朋党之争仍未停息。围绕国是、学术、用人的争论,在朝堂上纷纷扰扰,直到“靖康之难”发生。不过,北宋王朝灭亡之后,朋党之争的政治乱象又开始南移,继续出现在南宋政治舞台上。(本文作者 | 贾登荣)

编辑:何建 责任编辑:董小玥 审核:周华

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码