文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

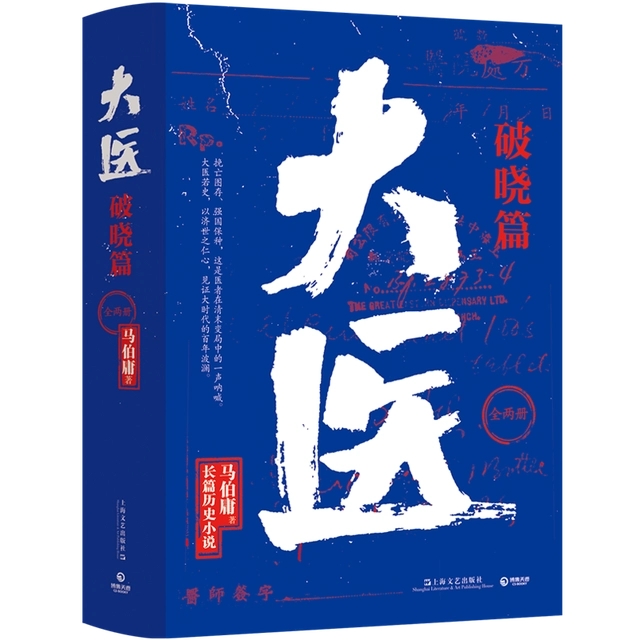

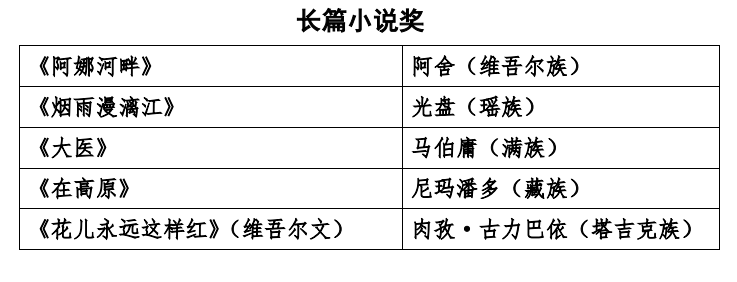

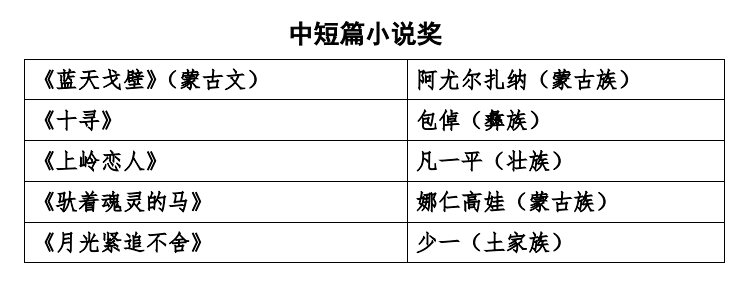

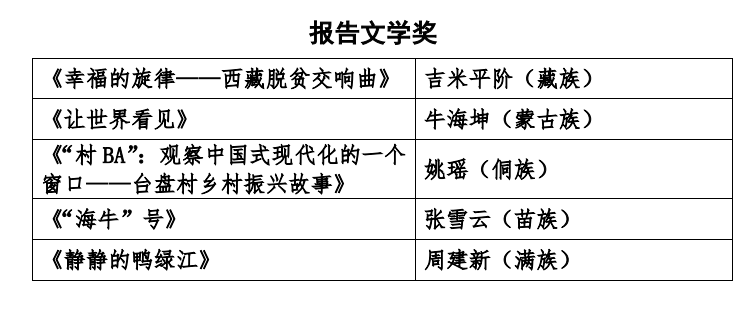

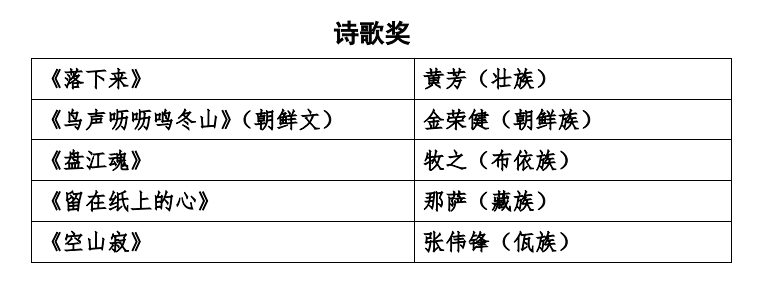

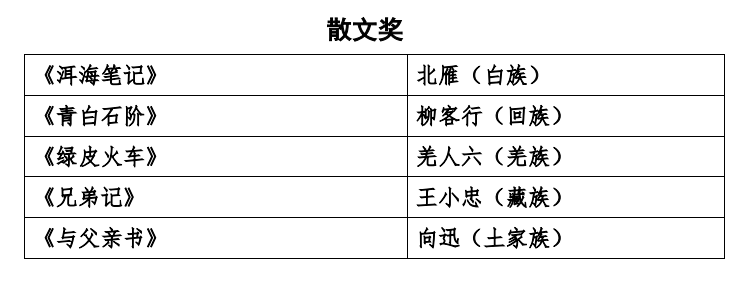

2024年7月31日,第十三届全国少数民族文学创作骏马奖评奖委员会投票表决,共产生25部获奖作品和5名获奖译者。本届骏马奖获奖名单中,人气作家马伯庸(满族)凭借《大医》摘得长篇小说奖;那萨(藏族)凭借《留在纸上的心》摘得诗歌奖;羌人六(羌族)的《绿皮火车》曾荣获第四届三毛散文奖(散文集)新锐奖,也获得了本届散文奖。

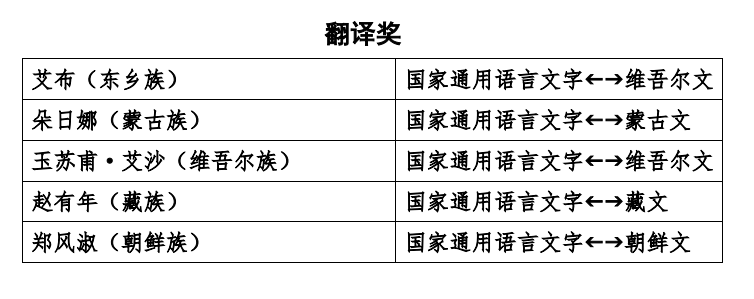

骏马奖于1981年创立,每四年评选一次,是由中国作家协会、国家民族事务委员会共同主办的少数民族文学的国家级文学奖,与茅盾文学奖、鲁迅文学奖、全国优秀儿童文学奖并列为中国作家协会四大全国性文学奖项。该奖共设长篇小说奖、中短篇小说奖、报告文学奖、诗歌奖、散文奖、翻译奖等奖项,获奖作品各项均不超过五部,翻译奖为个人奖,获奖者不超过五名。

●马伯庸:“大医”不只是“医”,它还是“大”

熟悉马伯庸小说的读者都知道,从《古董局中局》到《三国机密》,从《风起洛阳》到《风起陇西》,从《长安十二时辰》到《两京十五日》,马伯庸几乎每一部小说都会被改编成影视剧,他也开创了“中国古代历史悬疑”这样独特的创作风格。虽然《大医》是写近现代医护题材,但是小说中能明显看出“马氏悬疑”的痕迹。

何谓“大医”?药王孙思邈在《备急千金要方》中说:“凡大医治病,必当安神定志,无欲无求,先发大慈恻隐之心,誓愿普救含灵之苦。若有疾厄来求救者,不得问其贵贱贫富,长幼妍媸,怨亲善友,华夷愚智,普同一等,皆如至亲之想,亦不得瞻前顾后,自虑吉凶,护惜身命。见彼苦恼,若己有之,深心凄怆,勿避险巇、昼夜、寒暑、饥渴、疲劳,一心赴救,无作功夫形迹之心。如此可为苍生大医,反此则是含灵巨贼。”马伯庸在《大医》中频繁引用孙思邈的这段话,在他看来,“大医”不只是“医”,它还是“大”。“就像金庸笔下的那句话,‘侠之大者,为国为民’,是一个意思。”

《大医》以中国红十字会第一所医院的成立和发展,以小见大,侧面展现了中国现代医学艰难创建和发展的过程,以及其中的白衣侠士们毁家纾难、义无反顾,筚路蓝缕、救民为国的艰难与曲折。小说中,一个在日俄战争中死里逃生的东北少年、一个在伦敦公使馆里跑腿的广东少年、一个不肯安享富贵的上海少女,在1910年这一个关键节点,同时踏入了中国红十字会总医院,开始了他们纠葛一生的医海生涯。书中写到了他们在鼠疫、旱灾、水灾、战争中治病救人,并寻觅救国之法,成长为真正的“苍生大医”。

谈及这本书的写作,马伯庸透露,缘起于2017年。彼时他辗转受邀来到了复旦大学附属华山医院,参观了院史馆。也正是这次参观,让他看到了“深藏”于这所西式风格二层小楼中的故事。同时,他还总结出《大医》与其以往的写作有三个不同特征:这是第一次写民国题材,第一次将故事放在近代;以往的《长安十二时辰》《两京十五日》《长安的荔枝》都写一个很短时间里的故事,而《大医》对医学史的呈现横跨将近50年,从1904年一直写到1950年;《大医》的重心是医学,区别于自己之前的历史悬疑类创作。

马伯庸的小说,擅长从普通小人物的感受出发构筑故事。对此,马伯庸说:“我觉得历史始终是人民群众创造的,这些群众本身在历史上留下的痕迹不多,我希望能够为这些小人物树碑立传,能够让读者感受得到真正的历史的创造者到底是什么样的。”

●那萨:诗歌与自己是一种相互寻找、彼此成长的过程

诗集《留在纸上的心》于2023年由作家出版社出版。这本诗集收录了那萨近七年的203首诗歌,主要书写青藏高原的人文自然,日常生活中的某个细小片段或短暂场景的再现,甚或精神向度。诗集从看、听、嗅、尝、触、感六个维度展开。那萨借助细小事物和具体而微的空间构筑了自己的“坛城”,同时打通了个人与现实、世界之间的隐秘通道,也提前领受了安静、自足、安宁以及虚空、悖论、隐痛、黑暗、惊惧、孤独、焦灼……

那萨,又名那萨·索样,女,藏族,青海玉树人。中国少数民族作家学会会员,青海省作家协会会员,青海省自然文学协会会员,鲁迅文学院第21期少数民族文学创作班学员,鲁迅文学院第31期少数民族文学创作高级研修班(诗歌班)学员。散文《母亲把日子串成了佛珠》节选编入《藏族大学生汉语中级教程》。先后获第三届蔡文姬文学奖·散文奖、第八届诗探索·中国红高粱诗歌奖、《贡嘎山》杂志2015年度优秀诗歌奖、第三届唐蕃古道文学奖、首届师陀小说奖·优秀作品奖,2015年度玉树民族文化“保护文化新人奖”,2018年度玉树州作家协会“年度贡献奖”等。出版有诗集《一株草的加持》。

当记者在采访中提出“谈谈获奖感言”时,那萨十分简洁地回答:“非常荣幸能得到这个奖,这对于写作者来说是非常大的鼓励和支持,心怀感恩,保持善念。谢谢!”这样的语言没有出乎记者的意料,因为从那萨的诗歌中就可以窥见那萨的简单和纯净。

在那萨诗中,始终有一种纯净的美,无论是高原上的万物生灵,还是宁静日子里的沉思默想,那萨总能让奔走的停下来,喧哗的静下来,构成天地间几乎静止的一幅画面,给读者心灵带来光和暖意。《诗刊》副主编、评论家霍俊明就评价道:“那萨诗歌中,我感受到的是物象之外的内心潮汐和精神宇宙,听到的是另一个时空的低语、对话或合唱。它们既是元素性的神秘不可解的花纹又是精神心象的曼陀罗。”

谈及诗集《留在纸上的心》,那萨直言:“作为人的感性或理性的思考,对生命的懵懂到渐懂,像一次漫长的不断变化的旅程。它的变数就像一片落叶陷于秋风,该拿什么来暂缓这一切的必然走向,我想每个人都有自己的方式。我选择用文字留下一些有用或无用的生命痕迹,因为也没有其他擅长的事。这部诗集收录了我近几年创作的大部分诗歌,内容依然离不开自己生长的生活背景和精神元素,它们像空气一样自然的存在。”

作为一个善于自处的人,文字给那萨带来的乐趣超乎其他。“写作的功利之心,也会在每当创作陷入困境时,激励自己继续。比如或许可以跟某些读者产生共鸣或给某个人带来小启发。这也是自己从别人的作品里经常收到的礼物。我觉得这是文字最美的样子。因为对一切的不确定性,有时候觉得自己一直在穷追着时间。虽然它对我并不创造现实可观的价值,可是对我来说,它的不可观本身就是最大的价值。”对自己的诗歌写作,那萨动情地说,“写诗与我而言,是将生命交付于时间,把时间交付于一首诗的首尾,这是一个人的命题。用词语编织世界,把心安住在当下,这即是一种信仰。把一首诗用尽我的思维、想象和经验写出来,但不确定它是否可以构建某种意义,我只是在完成内部的某种精神的驱动。当然,诗歌与自己也是一种相互寻找的过程,也是彼此成长的过程。我和它的相遇带着更多的必然,这是我一直坚信的,包括生命中遇到的每个人每件事,但是用什么样的方式去处理这个必然,这必将是用尽一生都要深思和学习的问题。”

●羌人六:散文的魅力在于海纳百川

提到四川作家羌人六,熟悉他的人总会想到两个关键词——平武和“断裂带”。那个位于川西北群山深处,有着独特地域与地理特点,“随日升日落、季节和农事辗转的断裂带,祖祖辈辈跟庄稼生死相依的断裂带”,是羌人六不断描摹和审视的对象,也是他源源不断创作灵感的来源。散文集《绿皮火车》也正是源自于此。作家出版社副总编辑、文学博士颜慧在散文集《绿皮火车》的序言《断裂带的山河故人》中写道:“羌人六对文字有着近乎与生俱来的敏感与极强的驾驭能力,在他笔下,那些肆意流淌的文字被赋予了鲜活的生命力和独特的意蕴与魅力,产生出充满个人特色的别样阅读体验……就这样,如同拼图一样,羌人六的面貌从一篇篇貌似零散、实则内容互相印证互相佐证的散文中,逐渐氤氲显现,他的成长与生活轨迹也随之轮廓清晰起来;就这样,来自断裂带的迷茫与痛苦,撕裂与挣扎,耻辱、荒芜与孤独,以及记忆与信仰、和解与包容、梦想与希望……有了来处,亦有了归途。”

从情感上而言,《绿皮火车》可谓是一部和解之书。在断裂带,“时光一直在生长,就像绿皮火车一直在往前跑。我们片刻不留。”“在大地上呼啸而过的绿皮火车,像一个很久很久没有碰面的熟人,忽然闯入记忆,闯入我的生活。在这个春天的午后,我遇见了绿皮火车。我本该无数次遇见它,但这一次,却仿佛是真正的久别重逢。于绵阳这座城市,绿皮火车,可能仅仅是这个午后的一道风景,一个过客,一种出行的交通工具。于我,绿皮火车则是一段长长的记忆。此时此刻,我感到脑门上有一扇尘封已久的窗子,被这列呼啸而来又呼啸而去的绿皮火车逐渐打开。”

谈到回忆,羌人六说:“岁月漫漫,我习惯让自己躺在面包之外,一遍遍陷入回忆,在往事中刷新最初忽略的真实,咀嚼它们,巩固它们,而我就是它们留下的全部。当然,人,永远去不了的地方就是过去。回忆,不是为了抵达,而是为了梳理。”

当获得骏马奖消息后,电话那头的羌人六感慨地说:“这个奖对我而言是莫大的鼓励与鞭策。关注自己的家乡,关心人的生活命运,关心社会与时代进程中的点滴是一个写作者的良知与担当。文学,漫长一生的精神跋涉,锲而不舍久于其道,期待继续埋头创作,用更好的作品与家乡说话,与时间说话,与世界说话。”

谈及自己眼中的散文,羌人六表示:“文学创作,离不开对世界、生活的观察、经验与想象,散文亦是。散文的魅力在于海纳百川,作为一种自由、灵活、包容的文体,个人对世界、人的生活、生存景况、世道人心的凝视与思考,构成散文的血肉之躯。散文是写作者的心灵史和树洞,总是自带体温和体香。优秀的散文滋补灵魂、抚慰人心。创作之际,我会提醒自己,不要走老路,不要走近路,不要走寻常路,老老实实、认认真真,一个字一个字、一个句子一个句子地写。”他还分享了一个散文写作小技巧:“你得偷偷在文字里面多藏些秘密,作为礼物,等读者去揣摩,等读者去发现。”

●第十三届(2020—2023)全国少数民族文学创作骏马奖获奖名单

(以作者及译者姓名拼音为序)

(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 责任编辑:董小玥 审核:周华

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话