文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

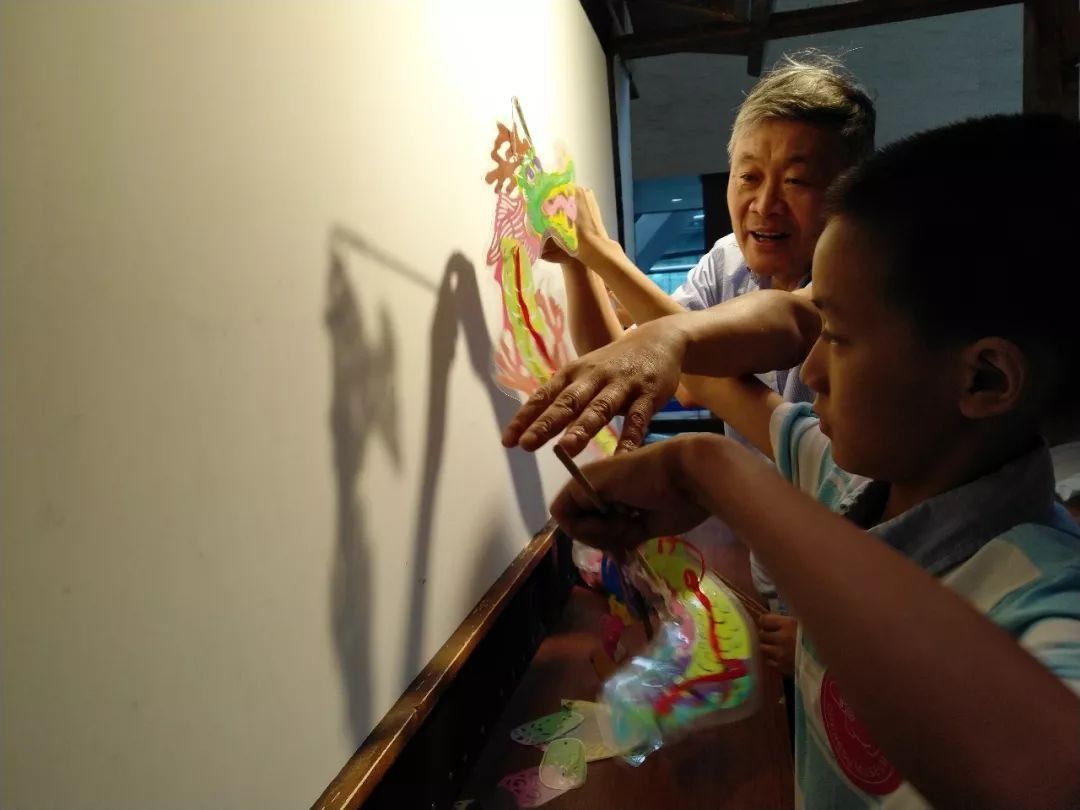

▲叶牧天表演皮影戏

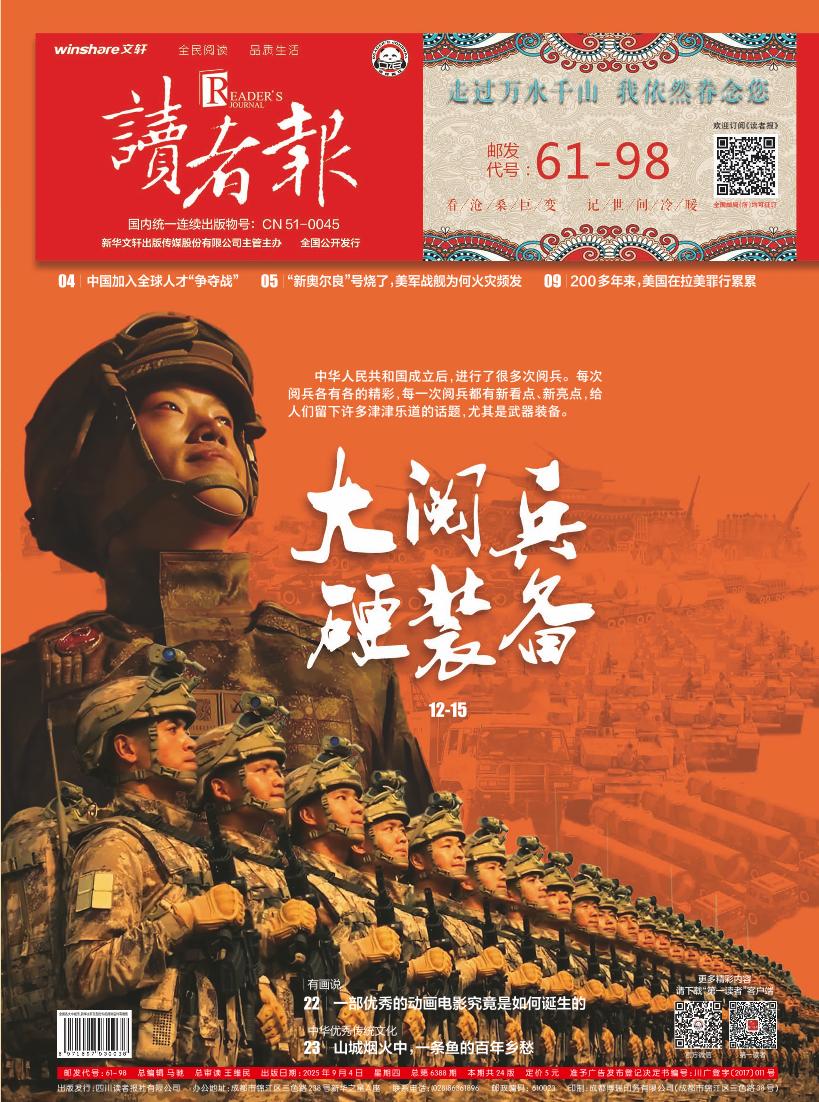

在前不久的第八届全国木偶皮影中青年技艺传承展演上,成都市非物质文化遗产保护中心带来了皮影戏《孙悟空戏斗蟠桃会》,皮影演绎出齐天大圣变出数个分身大闹天宫、如来佛祖祭出五指山压下孙悟空的经典故事情节,让台下观众看得如痴如醉,喝彩叫好声一浪高过一浪。

皮影戏,又称“影子戏”或“灯影戏”,是一种用兽皮或纸板剪制形象,并借灯光照射所剪形象而表演故事的戏曲形式。现年78岁高龄的叶牧天老人就是成都皮影戏的非遗代表性传承人,他长期致力于成都皮影戏的传承和发展。

▲叶牧天和他的皮影作品《美人鱼》

皮影引兴趣 相守伴一生

小时候,叶牧天经常随父亲去茶馆看皮影戏。就这样,叶牧天对皮影戏产生了兴趣。但那时的叶牧天没有机会近距离接触皮影。直到1970年,叶牧天进入成都木偶皮影剧团工作,他才开始真正地接触皮影,开启了与成都皮影戏相伴的一生。

刚进入剧团时,叶牧天从事美工。他回忆,多年来剧团使用的都是老皮影,而且大多残缺不全,表演时只能简单修补一下。于是,叶牧天只好把这些残缺不全的皮影拿来自行钻研。20世纪80年代,剧团要出访欧洲表演,临时把成都“春乐图”皮影戏班的陈继虞请到团里当顾问。陈继虞虽然会唱皮影戏,却没动手制作过皮影,只能通过“口传”教大家修补皮影。为了加快进度,叶牧天放弃了休息时间。在他与同伴紧张有序的努力下,一年后,剧团的皮影全部修补完成,顺利出访欧洲。

▲叶牧天指导孩子们进行皮影戏表演

爱好变守护 发展促创新

如果说叶牧天以前对皮影戏只是喜欢、爱好,那么1989年的法国之行后,他更希望的是将皮影戏这项非遗文化守护下去。

那一年,叶牧天随中国民间工艺代表团赴法国参加文化年活动。活动期间,叶牧天参观了法国巴黎电影博物馆,他惊喜地发现,博物馆将中国皮影陈列在极其重要的位置。让叶牧天印象深刻的是,主办方还带他去皮影爱好者家中参观。那位爱好者非常喜欢中国皮影,已经研究了几十年。为了更好地揣摩皮影文化,他还自学了汉语。这位外国人对中国皮影的热爱深深地震撼了叶牧天。叶牧天想,外国人都能对中国皮影耗费心血,作为中国人的我们,更要好好地守护成都皮影戏。

如何更好地守护成都皮影戏呢?在叶牧天看来就要让皮影戏有所发展和创新。于是,在熟稔地掌握传统的皮影戏制作、表演后,叶牧天开始进行大胆创新。

成都皮影具有身形硕大、关节多、花纹别致、造型写实的四大特点。为此,叶牧天在皮影整体设计上遵从四大特点,通过调节皮影的关节尺寸长短,让成都皮影更灵活,从而表演时更加生动。

除了对皮影进行创新,叶牧天还对表演题材进行了创新。在叶牧天看来,皮影戏应该更贴近生活和国际化,于是他创作了一系列体现生活和域外风情的皮影作品,如《欢乐的大熊猫》《变脸》《双人飞天》《糖画》等。其中,《糖画》被评为“看四川——民间文艺创作工程”优秀作品。

▲叶牧天的皮影作品《糖画》

为了更好地对皮影戏进行推广,叶牧天还应邀到中国皮影博物馆(成都博物馆五楼)进行皮影表演,使皮影能够融入更多人的生活中。在那里,他看到中国皮影博物馆对皮影进行的创造性保护:博物馆不仅打造出相关衍生产品,还将皮影与游戏动漫跨界联动,合作推出了皮影微电影《蓬莱的日常》。同时,中国皮影博物馆还将皮影文化带入城市商业体,以文化赋能城市空间;甚至让皮影走出国门,在塞尔维亚、摩洛哥等举办展览和文化活动。

皮影进校园 传承不间断

叶牧天一直在思考:如何更好地传承推广成都皮影戏?

一方面,叶牧天费尽心血创作体现成都民俗风情的皮影戏,通过展示成都的城市风貌、市井生活,吸引更多的人关注和热爱成都皮影戏。另一方面,叶牧天努力招收学徒,希望将成都皮影戏传承下去。

然而,皮影艺术是一项系统工程,需要学习制作、雕刻、涂色等手艺,再学习操纵皮影,要完全掌握这些少则需要一年,多则数年,这让许多人望而却步。叶牧天于是换了一种方式,背着皮影走进校园,给孩子们表演成都皮影戏。每次进校园表演时,叶牧天都会费尽心思地琢磨:什么样的皮影戏才能让孩子们喜欢?为了让不同年龄段的孩子更好地学习皮影戏,叶牧天将皮影课程划分为初级、中级和高级,并根据皮影制作的难易程度开发了纸板皮影课和剪纸皮影课。

如今,叶牧天还时常走进社区、少年宫、军营等地展示成都皮影。虽然年事已高,但他每日坚持做成都皮影的热情一如既往。

▲叶牧天指导孩子们进行皮影戏表演

小链接|皮影源秦汉 文化永流传

皮影戏源于中国秦汉,成于隋唐,传于宋元,盛于明清,元代时期传至西亚和欧洲,法国史学家乔治·萨杜尔称它为“世界电影的始祖”。与皮影戏有关的最早记载来自东汉历史学家班固编撰的中国第一部纪传体断代史《汉书》。相传,汉武帝的宠妃李夫人去世后,汉武帝思念不已,于是延请方士做法,想要与李夫人的魂魄相见。方士“夜张灯烛,设帷帐”,汉武帝透过帷幕,隐约看到了李夫人的身影,却无法看得真切。于是惆怅地写下了诗句:“是邪非邪。立而望之,偏何姗姗其来迟!”据说,方士其实是用棉帛裁成了李夫人的模样,再涂上色彩,达成了“招魂”的效果。

那么,四川又是何时出现的皮影戏呢?据《清朝野史大观》记载,北宋四川眉山大文豪苏轼曾经写过“儿童喜看《三国志》影戏”。清末宣统年间的《成都通览》中《成都之游玩杂技》一节曾记述:“陕灯影,秦腔也。小儿可观。”成都心太平斋刊于清代嘉庆十年(1805)定晋岩樵叟的《成都竹枝词》中有一首词是这样写道:“灯影原宜趁夜光,如何白昼即铺张,弋阳腔调杂钲鼓,及至灯明已散场。”这表明,在嘉庆十年前,成都便已经有了用高腔演唱、打击乐伴奏的灯影戏演出了。

叶牧天说:“皮影戏的再创造离不开地域文化的影响。而成都皮影戏从诞生到流传,就是各地文化的传统和民俗长期影响形成的。”明末清初,张献忠、刘文秀等农民起义军把湖北皮影带到川北地区,清康熙年间,云南皮影随着吴三桂的军队传入四川。入川的外省皮影,与四川原有的皮影碰撞融合,在川北形成了一种老艺人口耳相传的川北“土灯影”。清朝乾隆初年,陕西“渭南影子”传入川北。川北“土灯影”和“渭南影子”在清嘉庆年间传入川西。咸丰年间,川西民间艺人以川北“土灯影”为基础,吸取了陕西“渭南影子”精雕细刻的优点,创作了被外国人赞誉为“最复杂的皮影”。由于生存在农耕时代富庶的川西平原,长期与中国传统戏曲代表性剧种川剧艺术相互影响、相互渗透,并受到文化底蕴深厚的四川年画影响,成都皮影戏成为了戏剧化发展程度最高、最成熟的中国皮影戏艺术之一。(读者报全媒体记者 凌雪梅)

编辑:董小玥 责任编辑:何建 审核:周华

非遗传承|螭鼓舞:深山里走出来的民间仪式舞蹈

城市记忆|成都茶铺里,氤氲着时光、人生与家国

非遗传承|唐昌布鞋:700年故事都缝进这双鞋了

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学