文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

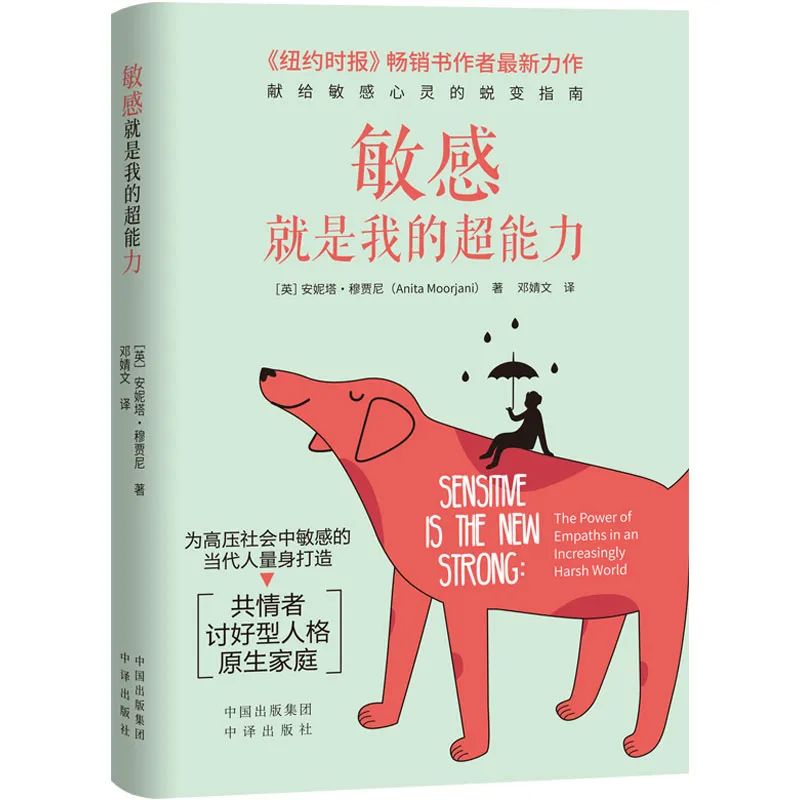

在当今“压力重重、焦虑四伏”的社会中,“敏感”常被视为软弱、情绪化的代名词,高敏感人群往往在吸收他人情绪的负担中自我怀疑、陷入困境。而安妮塔・穆贾尼的《敏感就是我的超能力》(中译出版社出版),以“献给敏感心灵的蜕变指南”之姿,打破了对敏感特质的刻板认知——它并非一份简单的“生存手册”,而是通过作者自身的生命体验与对共情者群体的深度观察,将敏感从“情绪枷锁”转化为“内在超能力”的文学实践。作为《纽约时报》百万畅销书作者、癌症幸存者,穆贾尼以“充满爱与共情的方式”搭建起文本与读者的联结,让每一位被“敏感”困扰的人,都能在书中看见自己的影子,找到觉醒的路径。

共情者的困境

穆贾尼在书中的首要突破,是精准界定了“共情者”的身份特质与生存困境,她没有用抽象的理论堆砌概念,而是以一组直击人心的叩问开篇,让读者在自我对照中完成对“共情者”的初步认知:“看到孩子跌破膝盖,你是不是好像也能感觉到疼?当身边的朋友焦虑不安、情绪低落,你是不是也会感觉不舒服?和某些人相处是不是总让你感到筋疲力尽?被人群包围是不是总让你局促不安?别人对你说谎,你是不是总能识破?面对请求,即使身体里的每一个细胞都在呐喊‘不!’,你是不是最后还是会说‘好’?”

为了避免“共情者”与“高度敏感者”的概念混淆,穆贾尼引入了两位学者的研究成果,清晰划分了二者的边界:伊莱恩・阿伦博士提出“高度敏感者(HSP)占人类总人口的15%~20%,他们神经系统的生理构造生来就和其他人不同”,而朱迪思・奥尔洛夫博士则进一步指出,共情者是高度敏感者中的“少数派”——“共情者不仅能感受,还能吸收周围的能量,不论是积极的还是消极的。‘我们不像其他人那样拥有过滤外部刺激的屏障,我们实在太敏感了。’她说道,‘那种感觉就像用长了五十根手指,而不是五根手指的手去感受东西’。”这种“无屏障”的感知力,让共情者成为人群中的“异类”:他们“对事物的感受比别人更深,直觉非常敏锐”,却因“大多数人都和我们不同”而“觉得自己奇怪”;他们的人际边界“往往是模糊的”,总被指责“太敏感”“太情绪化”“太软弱”,男性共情者更要承受“像个男子汉”“男儿有泪不轻弹”的规训。

更残酷的是,共情者的“善良”常成为被利用的软肋。高敏感族群“比一般人更愿意付出、为他人设身处地着想、取悦他人,但这可能会让他们成为机会主义者的猎物(被人利用),付出超出自己承受能力的心神”。书中大量读者的反馈也印证了这一点:“很多人在我的社交媒体留言,也有很多观众在活动现场找到我,说他们的情绪长期处于超载状态,因为他们永远在拯救别人、帮助别人,很难对任何人说‘不’。他们顾及不到自己的需求,因为别人的需求总显得比他们自己的更迫切、更重要。”这种“自我牺牲式”的生存状态,让共情者逐渐沦为“门垫”——“为了避免痛苦,变得合群,我们总想把自己塑造成我们想象中其他人期待的样子。结果,我们不是不停地讨好别人,就是彻底变成‘门垫’(这都不是真实的你)。”穆贾尼对这种困境的描摹,没有刻意渲染悲情,却因细节的真实而极具穿透力,让每一位共情者都能在文字中找到共鸣。

生命体验的叙事力量

《敏感就是我的超能力》的独特性,在于它并非基于纯粹的理论构建,而是植根于穆贾尼自身“死过一次”的生命体验。这种“亲历者”的视角,让书中的每一个观点都带着温度与重量,形成了强大的叙事张力。穆贾尼在书中详细回溯了2006年那场改变她一生的濒死体验:“2006年2月2日本该是我生命的最后一天。那天,医生告诉我的家人我的霍奇金淋巴瘤(淋巴癌的一种)已经到了末期……一直处于昏迷状态的我,器官已经开始衰竭,死亡好像就在眼前了。”就在濒临死亡时,她感受到了“某种无比宏大而奇异的东西”——“我的肉体快要死了,但我、我的灵魂、我的本质、我的存在并没有死!我感觉好极了——轻松又自由。疼痛和恐惧都消失了,因为身体疾病而产生的恐惧、对死亡的恐惧,都不见了。”这场体验不仅让她“死而复生”(五周后医生宣布她身体无大碍),更让她看清了自己“敏感”的本质。

这种“从死亡中习得的生存智慧”,成为书中治愈逻辑的核心。穆贾尼没有将“敏感”浪漫化,也没有回避其“双刃剑”属性——“如果你不注意集中精神,你会在帮助别人的时候吸收他们的能量。负面的能量可能会影响到你的情绪,进而会影响到你的健康。”但她更强调,敏感的“挑战”背后,是“治愈的天赋”。她在书中坦言,自己撰写这本书的初衷,就是为了给曾经的自己“创造工具”:“当我意识到自己是共情者的时候,我没有可用的工具,也没有可读的书籍——没有任何东西能帮助我从‘隐身’走向‘显身’。我想,如果能有工具帮助以前的我变成现在的我该有多好,然后我突然意识到,我应该自己动手创造这个工具!于是,这本书便诞生了。”

超越隔离的治愈路径

在众多关于“高敏感人群”的书籍中,《敏感就是我的超能力》最独特的主张,是拒绝“筑墙隔离”的防御式生存,倡导“以联结替代封闭”的积极路径。穆贾尼明确表示:“我在这本书中讲到的工具和建议,一定和你以前读过的不同。我不会教你筑起铜墙铁壁,把自己和其他人隔离开来,这本书也不会讨论围墙、屏障和保护的话题。如果我们为了保护自己一直躲在墙的后面,那我们就永远不会走进世界,绽放光芒。”这种主张的背后,是她对“敏感本质”的深刻理解——敏感不是“缺陷”,而是“与世界联结的桥梁”,真正的强大,不是“隔绝他人”,而是“在联结中保持自我”。

为了实现这一目标,穆贾尼将全书分为“共情者的世界”“你与自己的联系”“你与世界的联系”三部分,每一章都兼具“故事性”与“实用性”:既有她自己与敏感斗争的经历,也穿插着“学生、读者、朋友和家人的小故事”,更设计了“祷文”与“冥想”等可操作的练习。比如在第一章开头,她写下祷文“我是一个人,不是一个角色”,引导读者摆脱“他人期待的枷锁”;每章末尾的冥想练习,则要求读者“腾出二十分钟时间,找一个安静的地方,深呼吸四次,然后把语句重复八次……闭上眼睛五到七分钟,让那些语句融入身心。”

书中的“实用性”还体现在对“现实问题”的直面。穆贾尼没有回避共情者在金钱、人际边界上的困惑,专门设置“接纳富足,无须愧疚”“勇敢说‘不’”等章节,甚至直言“这本书还会谈到钱——教会你把获得与自身价值相匹配的收入当成发掘力量、尊重自己、尊重工作、帮助他人的重要一步”。这种对“世俗需求”的正视,让书的治愈路径更具现实意义——共情者的“自我接纳”,不是脱离现实的“精神逃避”,而是包括“尊重自己的需求”“拒绝不合理要求”“接纳自身价值”的完整过程。正如她在书中所说:“阅读本书,你将学会向自己的内心,而不是外部世界寻求指引。你会明白‘门垫’是怎么产生的,又该怎么防止自己成为下一张‘门垫’;你会学会对自己抗拒的事情说‘不’,让自己远离疾病,治愈自我。”

《敏感就是我的超能力》之所以能获得《纽约时报》《出版商周刊》的力荐,以及杰克・坎菲尔德等畅销书作家的推崇,本质上是因为它击中了当代社会的“精神痛点”——在“适者生存”的竞争逻辑下,敏感、共情、善良等特质被严重低估,而穆贾尼却以自己的生命证明:“敏感就是新的强大”。杰克・坎菲尔德在评论中直言:“穆贾尼将帮助你接纳自己的敏感,并把它看作一种力量,你将学会如何变得更加强大,做自己生活的主人。不仅如此,这本书还会让每一位读者看到,敏感这一特质对人类发展是多么的宝贵和必不可少。”帕姆・格鲁特也评价道,这本书“为人们,尤其是共情者,指明前进的道路,帮助我们唤醒正在沉睡,但无比重要的第六感”。

对共情者而言,这本书是“暖心、治愈、有效的珍贵礼物”——它让他们明白,自己的“敏感”不是“缺陷”,而是“天赋”;对整个社会而言,这本书则是一份“唤醒剂”——它提醒我们,一个健康的世界,需要敏感者的共情与善良,需要对“不同特质”的包容与尊重。正如穆贾尼在书中所说:“共情者拥有的,是我们的文化正在逐渐丧失的品质:敏感、共情、善良、怜悯……共情者是极先进的灵魂,他们越来越多地来到这个世界,为改变过程中的至暗时刻带去光明。”

(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学