文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

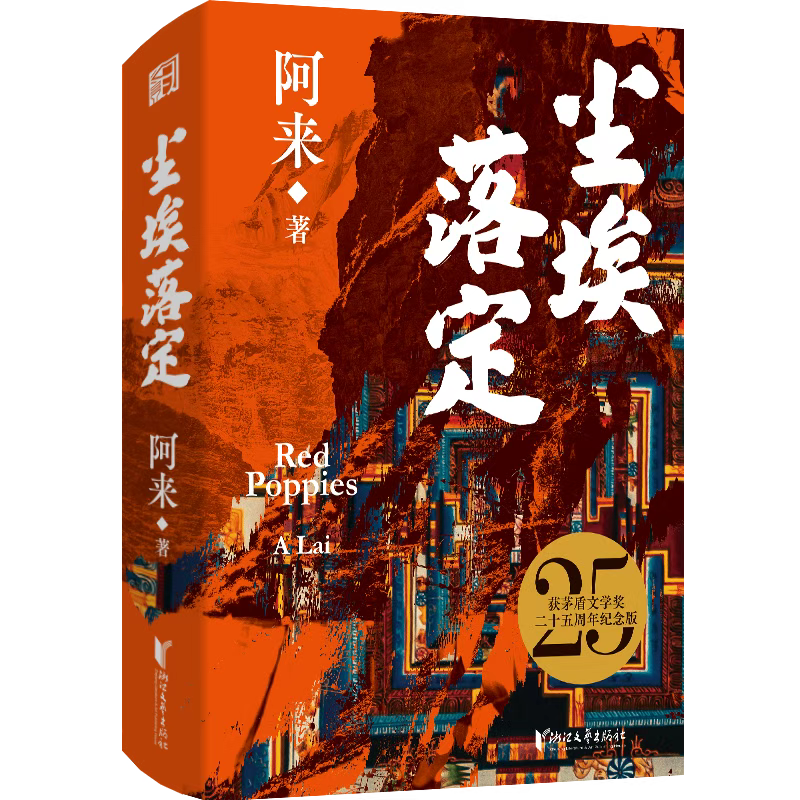

1998年,著名作家阿来的小说《尘埃落定》出版问世,2000年荣获第五届茅盾文学奖。这部跨语言、跨媒介的经典之作,被誉为定义新世纪文学面貌的重要作品,在经过了20多年时间的沉淀,依然散发着独特的文学光芒。其在2003年被改编成舞台剧川剧,以及各种话剧,同年还首次改编为同名电视剧,搬上舞台。人物命运与浓烈的藏族风情共同构成了其恒久的艺术魅力。在国际传播方面,《尘埃落定》也被译为十多种语言,包括英语、德语、西班牙语等,成为了中国文学走向世界的重要作品之一。

8月17日,上海图书馆东馆的乐享厅内,数百名读者与线上数十万观众共同见证了一场文学的“星际穿越”——在《尘埃落定》获茅盾文学奖二十五周年的分享会上,作家阿来与毛尖、黄德海、曹元勇三位学者围绕这部经典作品展开对话,从文本解读到当代意义,从创作初心到跨媒介传播,呈现了一场关于文学经典“重生”的思想碰撞。

●“大儿子”的生命力:经典如何对抗时间

《尘埃落定》是以20世纪上半叶的末代土司家族为背景,通过有先知先觉能力的“傻子”少爷的眼睛展现了藏族部族政治的衰落、家族兴衰与文化冲击的复杂局面,以独特的第一人称叙述融合藏族语言的表达风格与藏族语言的叙述技巧,呈现出富有诗意与地方质感的格调,书写部落地域与个人命运的变迁。在小说中,一个声势显赫的藏族老麦其土司,在酒后和汉族太太生了一个傻瓜儿子。这个人人都认定的“傻子”与现实生活格格不入,却有着超越时代的预感能力和举止。在其他土司遍种罂粟时,“傻子”少爷突然建议改种麦子,结果鸦片供过于求,无人问津,大批饥民投奔麦其麾下,麦其家族的领地和人口达到空前的规模,“傻子”少爷也因此而娶到了美貌的妻子塔娜,并开辟了康巴地区第一个边贸集市。然而当“傻子”少爷回到麦其土司官寨后,一场家族内部关于继承权的腥风血雨却悄然拉开了帷幕……《当代》杂志当年在转载《尘埃落定》时,将其誉为“中国长篇小说中迄今为止写少数民族题材的最佳作品”,而第五届茅盾文学奖授奖词则这样评价道:“语言轻巧而富有魅力、充满灵动的诗意,显示了作者出色的艺术才华。”

《尘埃落定》创作于20世纪90年代初期,为了这次写作,阿来曾走遍阿坝地区几万平方公里的土地,研究了18个土司的家族史,查阅过小说文字50倍以上的史料,“我是1994年春天开始写的,当时我家窗外有一片白桦林,我情绪的起落也与它一致。写的时候它开始抽芽,然后繁盛,我的故事丰满起来;到了秋天辉煌的时候,故事也到了最高潮;当树叶残缺斑驳时,故事终于尘埃落定了。我写得很投入,当人物命运激荡时,我心潮澎湃。所以说,《尘埃落定》也是我当时情绪状态的一种描述。”

作为《尘埃落定》的创作者,阿来将这部作品比作“大儿子”。“当年获得茅盾文学奖的时候,我没有说感谢,我当时演讲的题目是《随风远去》。我觉得一部作品,当你在电脑上敲出最后一个句号,就应该跟它说告别了”,他在分享中坦言,25年来自己始终在奔赴新的创作,但这部作品持续被读者认可,“就像父母看着孩子远行,唯有祝福”。接下来,“我的目标是以后制造二儿子、三儿子、四儿子,还想再生几个美丽如花的女儿。所以后来的努力都是在这。昨天晚上我临睡的时候喝了点酒,我就在想这个大儿子运气好,如果比作父母的话,父母对自己所有儿子、女儿的爱和为他们付出的努力都是一样的。而且我觉得越往后走,我们越懂得怎么爱、怎么努力。但祝我大儿子一路顺风,并不是我的二儿子不好、三儿子不好,我想它们都比大儿子有某些方面的进步。”这种“唯有祝福”的距离感反而成就了作品的生命力——复旦大学曾举办专场研讨会,当学者们热烈讨论时,阿来却产生“他们在说谁”的荒诞感,这种“陌生化”恰是经典的特质。

出版人曹元勇从传播角度印证了这种生命力:“出版20多年来,它在经典化道路上越来越坚挺。”他特别提到作品语言的独特性:“至少从时间的角度来讲,这本书仍然是非常新鲜的作品,对于很多读者来说,什么是一本新书?你第一次碰到它、打开它,而且发现它里面有很多东西,开卷以后受到语言的震撼,从而对这部作品爱不释手,这就是一本新书。每个句子多一字不行,少一字也不行,这种漂亮的汉语写作,让不同时代的读者都能感受到新鲜。”

华东师范大学教授毛尖则用“外星文明”形容阿来的写作。她翻开书页,念出那个著名段落:“当一个土司多么好啊!要不是我只是父亲酒后的儿子,这一刻,准会起弑父的念头。”在毛尖看来,这种将激情置换“弑父”的书写,恰似外星文明对地球规则的颠覆性命名——爱欲、死亡、权力在阿来的笔下获得全新语法。当其他作家在既定规则中写作时,阿来直接改写了规则本身。这种异质性使《尘埃落定》历经25年仍如“悬浮的外星飞船”,持续向地球文学放射能量波。“阿来重新定义了爱、恨、死亡,把人类情感用全新的方式命名。”

对毛尖的“外星文明”的评价,文学评论家黄德海深以为然。“为什么这本书毛老师会说像外星的生物?因为它的书里有一颗苍老的灵魂,而实际上却是年轻的身体。土司制度在那块土地上已经很多年了,形成的规范、规矩和继承的方式,大家都耳熟能详了,都知道这个土司下一步会怎么办。但是没想到出现了一个‘傻子’,在他的眼里世界都是新的,从小就不知道你那套规矩到底是什么。小说的叙事也是在这个全新的视角下完成的。总之,就是苍老的灵魂拥有了一具年轻的躯体。”

●快与慢的辩证法:“傻子”的智慧照进当下

分享会的核心议题之一,是作品中“傻子”少爷的“慢”与时代“快”的对照。阿来以林则徐翻乌鞘岭为例:“林则徐用一个星期翻越,经过一个村庄时,他在日记中记下了‘五户人家、三棵杨树、两棵枣树、一口水井’。当时,林则徐没有手机,不忙着看朋友圈和刷视频,晚上的时候一点上灯就把今天的所见所闻记录下来,所以他的日记里既有记录也有观察,更有思考。这些思考对我来说首先是让我们耳目一新的语言。而我们4小时穿过隧道,什么也看不见。所以,慢,是有很多的好处,很多事情都看得清楚。”这种对比揭示了慢的价值——在信息爆炸的时代,“傻子”式的观察反而能触及本质。在高效时代,阿来捍卫“骑毛驴的权利”:慢不是落后,而是让语言在时间中发酵。

黄德海从文学节奏角度分析:“小说看似速度慢,实则节奏紧凑。30年土司制度瓦解的历史,被转化为‘傻子’眼中的鲜活细节。”他强调,好的文学,“既比缓慢更缓,也比高速更快。因为并不是为了缓慢而缓慢,也不是为了速度快而快,而是叙事推着作者在走的过程。”正如二少爷在罂粟泛滥时坚持种粮食,“用最朴素的认知预判了趋势”。

毛尖则认为快和慢没有优劣,也没有觉得慢就是新的美学,“我认为快和慢有一个辩证法”。她甚至犀利地指出:“‘傻子’的慢其实是最快的——他站在时代前面,却用‘愚钝’的表象包裹着超前的认知。”延伸到阿来的其他作品,毛尖表示,“傻子”的快是给人一种慢呈现的。“这种状态体现在阿来的写作中,包括后来的写作中,比如《银匠》。大家可能比较熟悉小说家的阿来,其实他还是一个诗人,其实大家从《尘埃落定》中就可以感受到阿来的诗歌状态,里面经常唱的歌,就是他将小说和诗歌非常自然地融合在了一起。”在毛尖看来,阿来的一些短篇小说、长篇小说充分展现了他对这个时代全新的理解,这是快和慢可以覆盖的,包括小说中有的轻和重。

这种以慢表象实施快超越的智慧,在出版人曹元勇那里获得共鸣。他从媒介进化史切入:电子阅读器日读百页的效率,不敌纸质书开篇“铜盆洗手”引发的震颤。他以登乌鞘岭遇暴雨的亲身经历,阐明环境决定节奏:“想慢赏曹家庄,车却飞驰而过;欲驻足山顶,冰雹逼人狂奔。”曹元勇也认为快慢无优劣——当年轻人刷短视频解构经典时,他坚持“十日读《战争与和平》才是顶级生命投资”。

●跨媒介旅程:从文字到影像的得与失

当下小说的影视改编已成为文化现象、产业新范式与艺术创作的双向奔赴。谈到作品的影视改编,阿来的态度颇为超脱:“我的责任是把小说写好,而且我的小说也没有故意写成电视剧导演容易改编的样式。我的大儿子运气比较好,改编成电视剧、话剧都有,但是我还是坚持我的本分。他们说你自己的作品你来改,我说为什么我来改?他说钱多,我说世界上还有比钱多更有意思的事情,我觉得应该心无旁骛地生活在语言中。后来他们问我对改编这个剧有什么期待?我说没有,好了是你的,不好也是你的,跟我没有关系。”这种疏离反而让讨论更聚焦本质——毛尖直言电视剧版的遗憾:“卓玛的草原性被弱化,塔娜缺少‘野’的生命力,伦理化处理掩盖了原著的血性。”她同时也认为,当二少爷临终独白“让我再来此地”的震颤被删改,“小说50度的体温就降成了冷淡风”。

曹元勇坦言“期待电视剧带动销量”,却以话剧版成功印证文字力量,当二少爷躺在血泊中仰望星空,念出“如果再来世一定要回到这个地方,让上天看见,让我听见,让我诉说”时,剧场涌动的热泪恰是文字力量的延伸。他认为,文学作品和影视之间本来就有一定矛盾的,读者往往会评判改编的和原著不一样,“那谁让你不去读原著非要看电影,本来这就是两个类型的艺术作品,你不应该要求影视一定照搬,把内容、语言各方面都搬过去。”他借米兰·昆德拉在《生命中不能承受之轻》被改编成电影《布拉格之恋》后,便决定和影视化对着干的案例佐证,“像文学中美好的语言、讲不清的方式、非常经典语言的味道是在影视中体现不出来的。影视最多是通过形象、画面来表现出草原很漂亮,而且有些镜头还美得不真实,但是从语言体会到的美与画面所带来的感受肯定是不一样的。”

黄德海则道破艺术转化的本质:“好小说最珍贵的语言肌理无法影像化。”他提及苏联七小时的《战争与和平》仍难替代托尔斯泰的文字星河。他总结道,影视原则上和小说是两个东西,好的小说最核心的部分是恰恰不能改编的部分。“我不是说影视不好,而是影视要找到自己的叙事核心——这是完全不一样的东西。改编是对叙事核心寻找的过程。改编本质是‘借尸还魂’——影视需另创叙事核心而非复刻文本,否则终成二流仿品。”

●Z世代的“职场启示”:“二少爷的‘与时逐而不责于人’”

网友提问环节,95后读者将土司制度比作“职场内卷”,二少爷视为“打破旧秩序的象征”。对此,阿来认为“不是一定要这样概括年轻人”,但指出当下读者“过于关注眼前处境”的倾向。他举例说明书店现象:从《三国演义》《水浒传》中摘取“职场智慧”的流行读物,实则是功利化阅读的缩影。他提出作品应作为“远方镜像”存在:若小说蕴含启示,也并非具体问题的解决方案。他以幽默反问消解职场焦虑的局限性:“要开解的东西多了。权力、金钱、欲望是人类普遍处境,不必局限于职场解读,但这种联想恰恰证明作品的现实穿透力。"

黄德海借古希腊“血气”概念回应时代焦虑:“真正的躺平需要勇气,二少爷的智慧是‘与时逐而不责于人’——一定要跟时代竞争,而不要跟具体的人竞争。”

“二少爷与卓玛的情感直接坦荡,确实有爽点,但语言的诗意和叙事的迂回,又超越了爽文的简单逻辑。”当95后在二少爷身上看见“打破旧秩序”的象征,毛尖则提醒警惕简化:“小说中银行叙事突转厕所描写,藏人晕高的细节,这些抵御爽文的慢节奏才是精髓。所有认真读过《尘埃落定》的人不会将其当成爽文来读的,因为这里面不光是讲故事,还有优美的语言,人们会在语言上停留很久,也会情不自禁地朗读它。”

在谈到是否会重新翻读《尘埃落定》时,阿来直言:“我从来不会看我写完的任何作品,因为我写这部作品的时候是全力以赴的,再写下一本书的时候还是要全力以赴,我再孵化另外的儿子或者女儿需要付出更多的劳动和精力。我觉得天天回顾难免过于自恋,我们得往前走,需要新的东西滋养,最怕落在原来自己的窠臼里,那可能就会变成内心文学了。我们遇到新的题材需要新的思想方法、感知方法去对待,原来那套已经尝试过了,爽也爽过了,所以我现在找新的爽点就需要找新的方法。”

分享会落幕时,主持人阿丽丽望向满场读者:“真正的经典从非高阁古董,它在我们每一次讨论中获得新生,启发着我们如何在时代洪流中保持清醒,寻找生命的意义。而我们即是生命的见证者,也是续写者。”《尘埃落定》依然如外星造物般悬浮于文学苍穹——当土司官寨的尘埃在时光中飞舞,每个读者仿佛都成了麦其家的二少爷:以新鲜眼睛重审世界,在慢与快的辩证中,寻找属于自己的生命节拍。(图片由活动主办方提供)(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学