文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

如今“打工人”“牛马”等热梗的走红,藏着当代人对职场与生活压力的集体调侃;而这份共鸣,也被敏锐的文学创作捕捉——越来越多作品选择以“牛马”视角切入叙事。它们既如《藏海传》般扎根于波澜壮阔的架空历史背景,又似《长安的荔枝》那样,将目光聚焦于“古代打工人”的日常肌理与生存状态,透过历史的一角窥见普通人的悲欢。

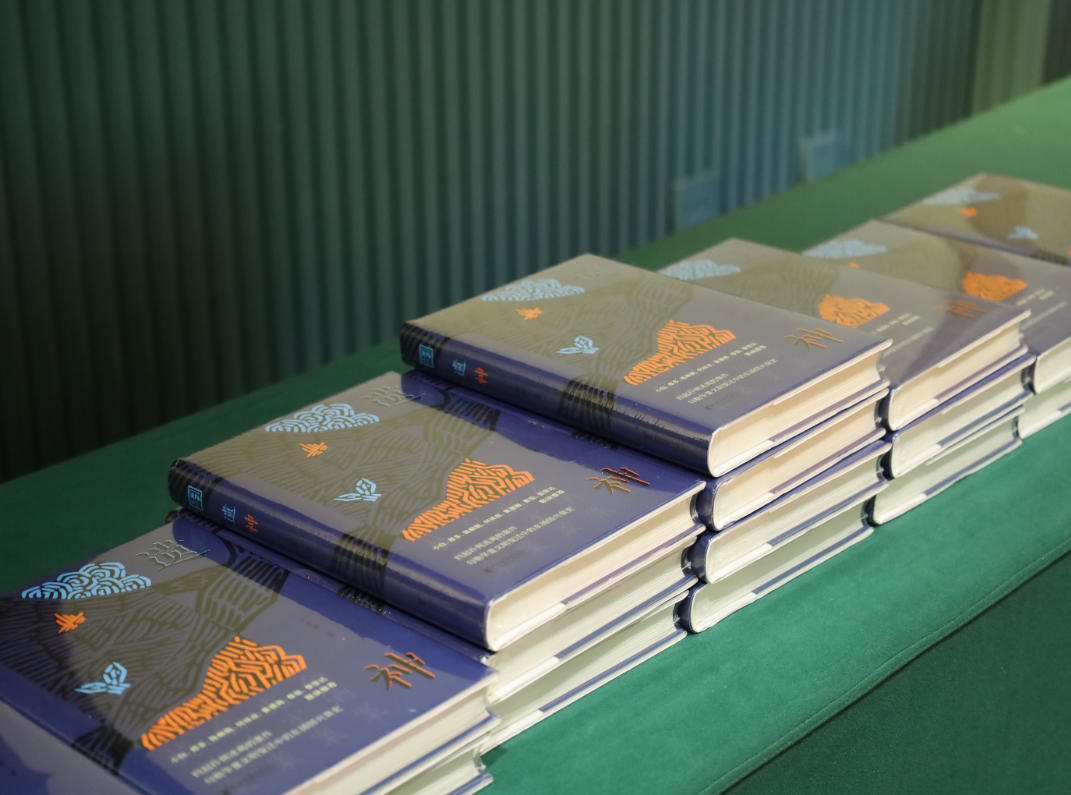

浙江文艺出版社・KEY-可以文化便推出的青年作家王若虚长篇新作《遗神》,正是以巧妙的“书中书”结构展开:中学教师王雅华在旧书摊偶得古籍《遗神往摘》,在整理与改编中,将东扬国小吏曲少毫破获四桩奇案的惊险历程娓娓道来,也为读者揭开了一段平行时空里的秘史篇章。

8月16日上午,上海复兴中路505号思南文学之家座无虚席。青年作家王若虚长篇小说《遗神》发布暨分享会在此举行,茅盾文学奖得主阿来、评论家黄平与作者王若虚围绕“不会破案的‘小说家’不是好牛马”这一主题展开对谈,作家王侃瑜担任主持。这场对谈不仅揭开了《遗神》这部融合悬疑、历史与推理元素的作品的创作密码,更深入探讨了历史书写的权力、类型文学与纯文学的边界等核心命题。

值得一提的是,8月16日下午,王若虚再与推理小说研究者华斯比在2025上海书展会展中心现场,围绕“当古代小说家不上班而去探案”展开了深入交流。

●“小说裨”:从采风中的“信息官”到历史的“解谜人”

14世纪初,辉煌的卫朝灭亡,天下四分五裂。长江以南、东海之滨的扬国都城内,年轻的曲少毫官阶低微,整日伏于酒馆茶肆,旁听市井传闻,撰文汇报上级,毫无前途可言。

某日,身负外交密令却又声名狼藉的渤都国特使离奇死亡,让曲少毫在机缘中成为核监院官员居游刃的助手,二人共同查案,在深险的朝堂角力场中苦苦寻觅真相。

此后十多年,又经“虎牢案”“皇族案”“焚宫案”等案件的洗礼,曲少毫不断成长,也不断面对新的人生困境……东扬国上下也将迎来最终考验:面对华夏一统的大趋势,生死存亡,该如何抉择。

这是架空历史题材长篇小说《遗神》所讲述的故事。其独特性,首先体现在其对“小说裨”这一角色的重构上。主角曲少毫作为东扬国的小吏,从收集民间动向的“小说裨”成长为参与核心案件的“核监官”,既是断案人也是记事者。

▲王若虚

作者王若虚在分享中揭示了这一设定的源头:“春秋战国时期的小说家与现在的小说家是反过来的,类似于舆论的搜集者,道听途说后整理上报,属非虚构性质。这种功能的倒置很有意思。”他提到,选择这一角色,既是为了区别于《唐朝诡事录》等作品中大理寺式的专业断案机构,也是想从诸子百家“小说家”一脉中,为叙事找到一个底层起点。

评论家黄平进一步指出,古代“小说家”的核心职能是“采风”,与《诗经》中《风》的政治功能一脉相承——“给统治者介绍民间动向,有高度政治性”,且“采风报上来的事得是真实的”。但《遗神》的巧妙之处在于,它以“高度架空”的历史为容器,让主角在“写实与虚构间游走”,形成了对“谁能书写历史”这一问题的诗性追问。

阿来从文学传统角度作了补充:“乐府诗反映的也是搜集社情民意,不光是具体事实,更有事实背后的情绪与倾向性。”他认为,《遗神》中的“小说裨”正是继承了这一传统。这一设定让阿来想到了《尘埃落定》中负责记录当权者言行的书记官,他指出“小说裨” 的职能与古代采诗官、史官形成微妙对照:“采诗官搜集社情民意以达天庭,史官记录帝王言行以存史,而‘小说裨’记录的是民间的‘八卦’,是被宏大叙事忽略的细节。” 阿来则从文学传统角度作了补充:“乐府诗反映的也是搜集社情民意,不光是具体事实,更有事实背后的情绪与倾向性。”

黄平则认为,这种身份让小说在虚实之间找到了独特张力:“主人公游走在写实与虚构之间,他的记录既要对上负责,又要对真相负责,这种矛盾恰恰成了追问‘谁能书写历史’的最佳载体。”

在推理小说研究者华斯比看来,相较于传统推理小说中 “记录者即助手” 的模式,曲少毫的 “小说裨” 身份让 “书写本身成为破案的武器”,“他的笔既能成为证据,也能成为把柄,这种设定在推理文学中是极具突破性的。”

▲阿来

●架空历史的“危险驾驶”:在真实与虚构间架桥

《遗神》的另一个显著特点,是其基于真实历史节点构建的“平行宇宙”。故事从秦始皇博浪沙遇刺“成功”这一假设出发,推演至14世纪东扬国的历史轨迹,形成了一部“影子王朝”的兴衰史。

王若虚将这种创作比作“危险驾驶”:“传统历史小说像在高速公路上开车,路线固定;纯架空像在天上开飞机,自由度大。《遗神》则是两者结合。”为了让这一“平行宇宙”自洽,他需要兼顾从公元前200多年到14世纪的历史逻辑,小到官职体系,大到权力结构,都需重新设计。

这种创作的难度超乎想象。王若虚透露,创作期间他“滴酒不沾”,怕“写飞掉”;每天投入十多小时,甚至将其称为“自虐式探索”。从博浪沙事件(公元前200多年)到14世纪的东扬国,他需要梳理近1600年的“平行历史”,小到官职体系,大到权力结构,都要符合逻辑推演。“最难的不是官职设定,而是想明白哪些脉络与现实世界不同——历史有客观规律,即便刺杀成功,也得让影子王朝的发展符合逻辑。”

阿来对此表示理解,却也提出疑问:“为何要费这么大劲?直接写宋朝、唐朝不是更省力?”他以自己读《宋史》的经历举例,光是官名就需随时查阅对照表,“创造一套完整的官制、社会体系,比写真实历史更难,这相当于重新设计一个文明的骨架”。而王若虚的回答直指创作本质:“写小说就是在跟可能性作斗争。”

这种严谨让架空历史获得了独特的真实感。华斯比提到:“书中的东扬国看似虚构,却处处可见秦、汉、宋的影子,这种‘熟悉的陌生感’让历史悬疑更具张力——你知道它不是真的,却忍不住相信它可能发生。”黄平则指出,这种设定的价值在于 “跳出既定历史结论,探讨可能性本身”:“当我们假设‘如果历史这样发生’,其实是在追问‘历史为何会那样发生’。”

▲黄平

●案件为骨,历史为肉:类型与纯文学的边界消融

作为一部以“四大离奇命案”串联的作品,《遗神》融合了悬疑推理元素,但又不止于类型文学。

黄平认为,这部作品“从类型出发又超越类型”。四大案件并非简单并列,而是“交叉推进,最终指向人物结局与家国命运”。他观察到,近年来一批优秀作家正“借鉴类型文学手法改造纯文学”,形成独特面貌,《遗神》便是典型——“若仅关注悬疑推理,会错过纸背的历史重量”。

阿来则从文学技术角度分析:“类型文学的优点在于情节合理性。推理小说要丝丝入扣,这部作品做到了。”但更难得的是,它在类型框架中注入了纯文学的质感——“四个案子像四个面向,让社会从平面变成立体柱子,回环往复中展现真实”。阿来还从文学性的角度肯定了这种探索:“类型文学的优点在于情节的严谨,纯文学的长处在于对人性的洞察,《遗神》把两者结合得很好:它有推理小说的‘技术’,也有纯文学的‘轻盈’。”

王若虚坦言,创作中借鉴了瑞士剧作家迪伦马特《诺言》的 “反推理” 思路:“推理的终点不一定是真相,更多是对‘追寻’本身的坚守。曲少毫查案十几年,就像那个守在加油站的警官,为一句诺言耗尽一生,这种执着比找到真凶更动人。”这让他意识到“真相虽只有一个,但你看到的可能不是真的”。因此,《遗神》中的案件真相多为“开放式”,更关注探案过程中的人性与权力博弈。

●“牛马”的视角:历史叙事中的普通人重量

主角曲少毫的“普通人”身份,是《遗神》打动读者的关键。这个被皇帝戏称为“曲没钱”的小吏,在时代洪流中坚守理想,最终写下“无名之人的历史”。

黄平将其称为“牛马叙事”:“读者共情的往往是牛马,不是老板。曲少毫的壮烈与家国情怀,从普通人视角出发,反而更真实动人。”即便在架空世界中,这种“普通人的坚持”依然触达了“千百年来中国人的坚实情感”。

王若虚则强调,曲少毫的成长折射了体系中“打工人的无力感”。他与“探三代”居游刃、“躺平型”岳父的对比,展现了不同人在权力体系中的生存状态——“晋级往往是体系需要,而非个人优秀”。阿来对此表示认同,他以瑞典小说《侏儒》为例:“从下往上看,才能发现宏大叙事中的荒诞与虚伪。”

在读者互动环节,读者对《遗神》的“庞大世界观”与“续作计划”表现出浓厚兴趣。王若虚透露,虽有意扩展该系列,但受限于创作强度与现实题材计划,续作需“见缝插针”。此外,有读者提问性别与年龄对创作的影响,王若虚坦言自己因理工科背景,在情感描写上存在局限,而女性角色的缺失则成为编辑指出的“遗憾”。

另一名读者从文学性角度提问侦探小说与纯文学的区别。黄平给出了一个精妙的定义:“文学性是一部小说被压缩成故事后,消失的那些东西。”就像《遗神》,它可以被改编成精彩的影视故事,但文字中“历史的质感、语言的轻盈、人性的褶皱”,才是其不可替代的文学价值。阿来则强调,小说的“意图”需通过技术实现,而非口号表达。

从“小说裨”的书写权追问,到架空历史的可能性探索,再到类型与纯文学的边界突破,《遗神》的意义远超一部小说。它像一把解剖刀,切开了历史与叙事的复杂肌理,也让我们看到:在文学的世界里,每个普通人的故事,都是历史最鲜活的注脚。正如王若虚所言:“写作只是表达生活的方式,关键是要有生活。”而《遗神》的诞生,正是这种“深入生活”后,对历史与人性的一次深刻叩问。(图片由活动主办方提供)(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学