文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

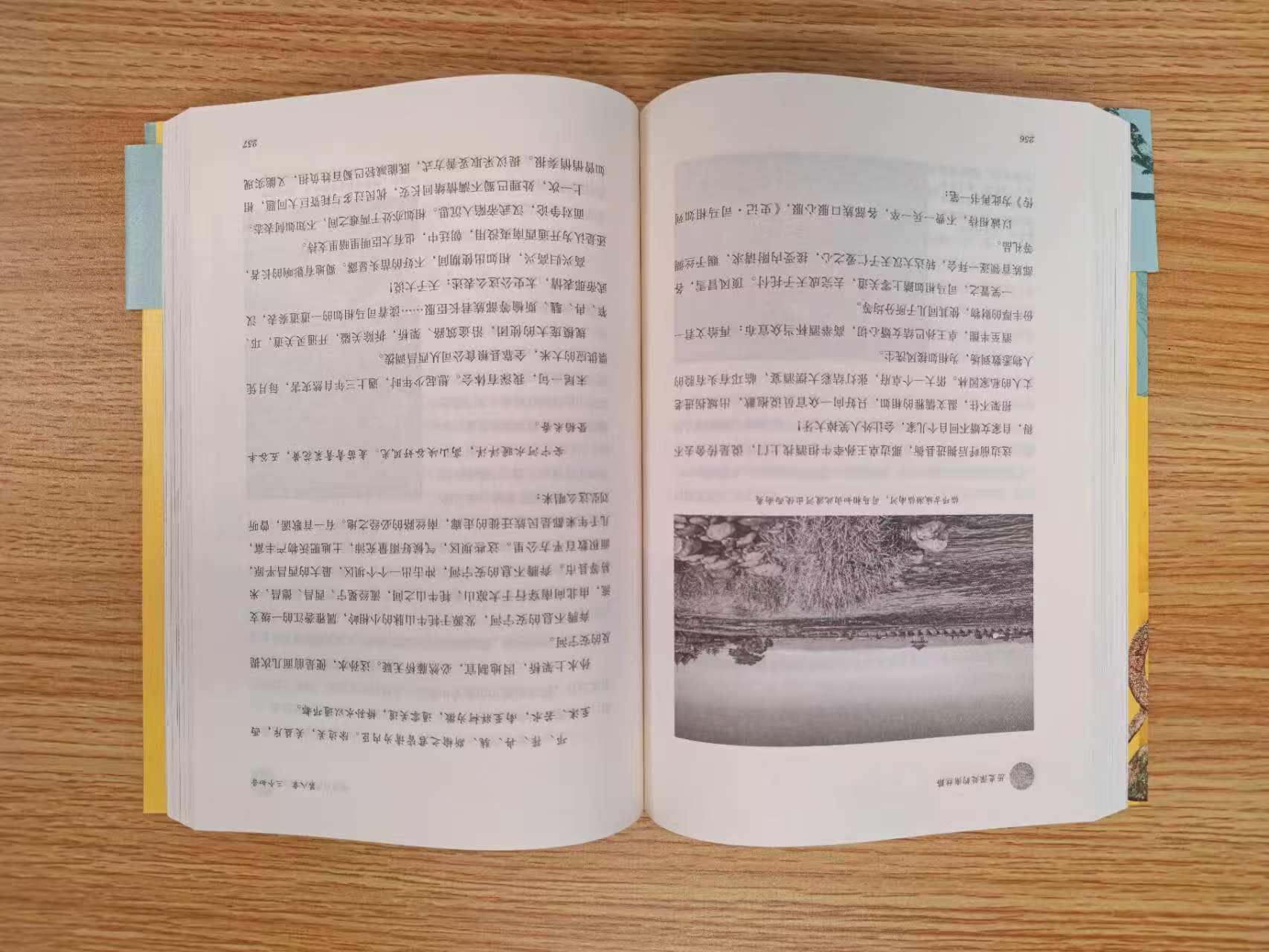

在四川雅安的青山绿水间,一条蜿蜒千年的古道早已超越了地理的范畴,成为中华文明与世界对话的密码。它不是简单的商旅通道,而是铸就西南边疆、连通中外文明的血脉。然而,在全球化浪潮中,这条被称为“南方丝绸之路”的古道,却面临着被简化为“茶马古道”或旅游符号的危机。如何让沉睡的文物“开口说话”,如何让历史的厚重与当下的文化认同共振?赵良冶用四十年的行走与书写给出了答案。

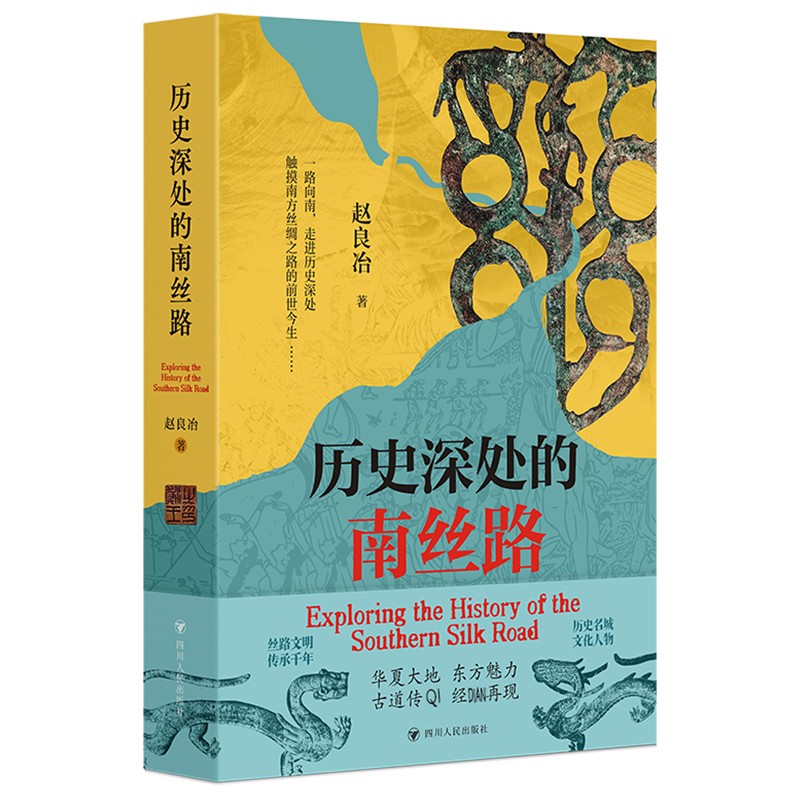

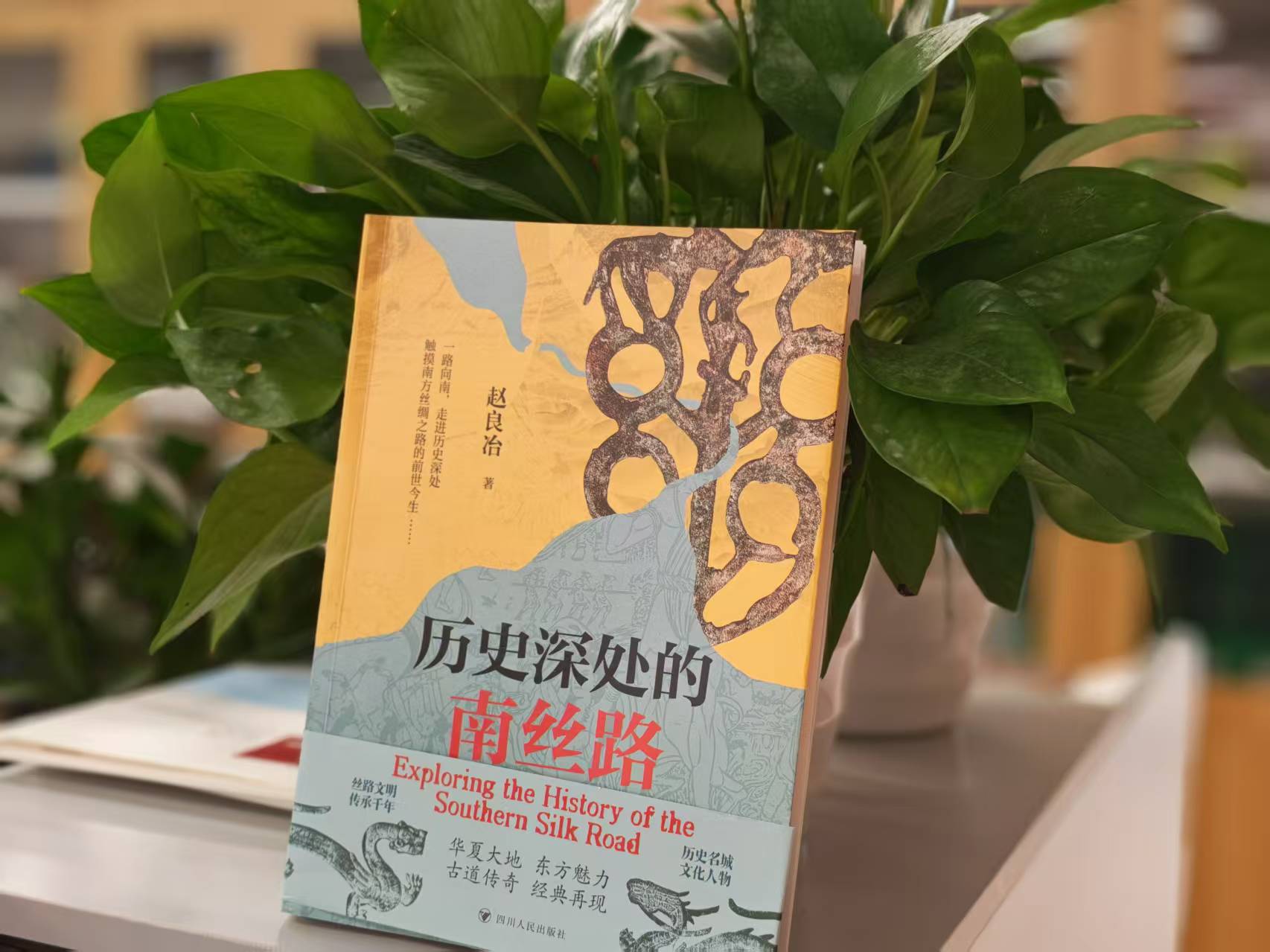

从三星堆的青铜神树到古滇国的金印,从李冰治水的智慧到诸葛亮“七擒孟获”的谋略,这位生于斯、长于斯的作家,以文学为舟,以考古为楫,将南丝路的沧桑与辉煌编织成一部跨越时空的史诗。他的《历史深处的南丝路》不仅是一部纪实文学,更是一场关于文明记忆的唤醒——在三星堆遗址的泥土中,在横断山脉的峡谷间,他试图寻找一条属于大西南的“精神脐带”,让世界看见中华文明的另一种样貌。

▲古道漫长,走累了,小憩片刻。(赵良冶供图)

赵良冶,笔名羌笛,中国作家协会会员,却并非传统意义上的职业作家。他的创作生涯始于四十年前的文化工作岗位,却在退休后“蛰居家乡一隅”,将全部心血倾注于南丝路的文学书写。这种“非职业化”的状态,反而成为他突破学术与文学壁垒的关键。

作为雅安人,赵良冶对南丝路的热爱始于童年。他的家乡正是这条古道的重要节点,而家族的口述史与《史记》中“西南夷道”的记载,构成了他最初的地理认同。从20世纪80年代起,他踏遍南丝路的每一寸土地,与文博工作者同行,与学者探讨,甚至亲自参与考古现场的发掘。四十年的积累,让他对南丝路的理解超越了单纯的文献研究,形成了“考古—文献—田野”的三重证据链。

南丝路以蜀地为依托,以成都为起点,国内一段穿越巴蜀、滇地、黔地。秦汉时期,四川的部分区域与滇、黔两地及毗邻地区为西南夷聚居区,故司马迁在《史记》中称南丝路为“西南夷道”。云南出境后,南丝路入东南亚、中亚、西亚直至欧洲大陆,是中国内陆一条重要的经济、文化交流国际通道。国内这一段道路,是西南三省兄弟民族相互交流的桥梁和纽带,诸多往事沉淀在历史的深处。

“作品采用文化散文的笔调,以南丝路独特的历史事件为背景,以《史记》等典籍为依据,以众多国宝级文物为依托,以耳闻目睹及亲眼所见,讲述了中华民族先民历经千难万险,开拓南丝路、开发大西南,奠定中国西南边疆版图之千秋伟业的故事。”《历史深处的南丝路》的诞生,是他文学创作的巅峰之作。这部全景式呈现南丝路四千年风云变幻的长篇纪实文学以四千年古道为轴线,将青铜器、汉阙、石刻等文物转化为叙事主体,通过“打破时空概念”的结构设计,将千年往事与当代考古成果并行呈现。书中不仅考证了南丝路与茶马古道的本质区别,更以“造石工刘盛”等民间工匠的故事,揭示了中华文明的草根性与多元性。

赵良冶的写作理念颇具启示:他主张“以时间换空间”,认为文学创作需要沉淀而非速成;他反对将历史简化为“宏大叙事”,更关注个体命运与文明进程的交织。他的经历也印证了鲁迅所言:“只有民族的,才是世界的。”在“一带一路”倡议的当下,南丝路的文化价值被重新激活,而赵良冶的书写,正是为这条古道注入现代生命力的尝试——它不仅是历史的回响,更是未来的起点。

●古道有残痕,行走无句号

◎读者报:您出生于南丝路重要节点雅安,书中多次提到“命运之神眷顾”的家乡情结。这种地域认同感如何影响您对南丝路的文学书写?

赵良冶:地域认同,特指一个人或群体与家乡的情感纽带,也是身份归属。

命运之神眷顾,我的家乡雅安与众不同,因为它地处南方丝绸之路的重要节点。

一条南丝路,四千年古道蜿蜒不断,沿途的每一片山地、河谷、坝子都沉淀着数千年的文化与月色。彝、藏、羌、傣、汉……各族先民在此相遇、交融,织就一条色彩斑斓的锦带——这就是我魂牵梦绕的南丝路。

著名作家的代表作,往往根植于他们的地域认同。例如沈从文写湘西的《边城》,老舍写北京《骆驼祥子》,莫言写高密的《红高粱》,贾平凹写商州的《秦腔》,阿来写阿坝的《尘埃落定》。

名家尚且如此,我自然紧随其后,以家乡的山川景物、历史文化、自然生态等作为创作题材,几十年自得其乐,笔耕不辍。

生于斯、长于斯,家族血脉与自幼嗜史的兴趣交汇,我的呼吸里早已浸满成都平原桑叶的清香与横断山脉的千仞雄风。无论走到哪里,清风雅雨建昌月,都在心头轻轻荡漾。

必须承认,对于这方地域的认同感和归属感,影响了自己的整个文学创作生涯。二十世纪八十年代我写小说,脱不开乡土;2002年后改写散文,字里行间仍是岷江、金沙江的水声,横断山脉的松涛,云贵高原的七色彩云;近十来年我全身心投入纪实文学,南丝路依旧是绕不开的原点。

不得不说,回望四十余年的创作生涯,所有故事、所有句子,无一不是从这片土地里抽出的枝条——地域认同像一条隐形的经线,贯穿始终,牵引我一次次回到出发地,也一次次把故乡带到更远的世界面前。

◎读者报:您提到“几十年如一日聚焦南丝路”,能否分享一个让您决心将南丝路作为终身研究对象的契机?

赵良冶:怀着好奇心,少年时期我在爷爷带领下,踏上“西南夷道”。归来,爷爷拿出《史记》,说起司马迁,提及“西南夷道”,就此牢记在心。

1987年初夏时节,我在雅安地区新华书店的书柜里面,偶见云南民族出版社新出版的《西南文化初探之一——南方陆上丝绸路》,作者是徐冶、王清华、段鼎周。书中介绍了沿途风景名胜、文物古迹、人物故事,除去邛崃城外南河的川南第一桥桥头遗址、雨城雅安青衣江的羌江大桥、五尺道上的石门关、跨越澜沧江的霁虹桥等,还简要讲述了古道的来龙去脉,时间跨度从古至今。

当时,南方丝绸之路研究逐渐升温,只是道路的称谓尚不规范,例如这部书就称之为“南方陆上丝绸路”。虽然这是一本资料性质的图书,但在那个年头,关于南丝路的研究资料并不多见。家学渊源,又居住在南丝路重要节点雅安的我,毫不迟疑,立即掏钱买下一本。

读完这本书以后,我颇有感触,于是提笔写下几个字:古道有残痕,行走无句号。

对南丝路的魂牵梦绕,令我欲罢不能,于是开始系统搜集资料,踏上研究之路。起步阶段,自然是充分利用在宣传、文化部门工作的便利,抓住一切机会结识相关学者,尤其是各地考古工作者。

▲五尺道至险处,眺望古今变迁。(赵良冶供图)

●文物与史料的相互佐证

◎读者报:作为从事近四十年文化工作的专业人士,您如何看待考古学、历史学与文学创作的融合?这种跨界实践对《历史深处的南丝路》的叙事有何独特贡献?

赵良冶:在我眼中,考古学、历史学研究与文学创作,这三者并非三条平行线,而是一张可以互相编织的网。

作为文学作者,我眼中的考古学、历史研究与文学创作,大可视为一张可以互相穿引、层层叠织的网,而非三条永不相交的平行线。

以考古发现的遗址、器物为“网结”,将岁月留下的可触可握的物证牢牢拴在时间与空间交汇的节点;借历史学的时代脉络为“经纬”,决定这张网向何处延展、如何张弛有致;各类史料则像一束束细而韧的纤维,反复缠绕、打结,为整张网提供文字佐证。

四十年的文化工作与创作实践让我确信:只有把田野的“物”,历史学的“事”,作者心灵的“情”,三者缝合在一起,这部作品才能立得住。

具体到《历史深处的南丝路》写作,则是通过我的人生轨迹,将重要的古遗址、出土文物作为一个个的“网结”,在作品的叙事结构中,致力于让一件件弥足珍贵的文物活起来、动起来,为读者讲述丝路往事。而历史学与史料的记载,既体现了故事的真实性、准确性,又在作品的叙事结构,按照作者的结构安排有序呈现,阅读时条理清晰,循序渐进。

至于新中国成立以来,考古工作者陆续发现或发掘的古遗址中,出土了众多国宝级的文物,如三星堆、石寨山、老龙头的青铜器,古滇国金印、汉代雕塑、何君尊楗阁刻石等,既印证了《史记》的相关记载,也纠正了史料的一些谬误。

文物与史料的相互佐证,使得尘封已久的南丝路化作一条可触可感、带着体温的叙事长河,增加了《历史深处的南丝路》的厚重与可信度。

◎读者报:书中提到“跑了一辈子南丝路”,能否用一个具体案例说明田野调查如何颠覆或补充了文献记载?

赵良冶:参考《历史深处的南丝路》第十二章第二节,尤其是389页、390页、391页、396页、402页有详细记载。小人物的田野调查,颠覆了金石学相关文献的相关记载:从宋代一直到2004年的春天,金石学典籍长期认为的《何君阁道碑》,其实并不是碑。经专家团队现场勘察,这是一方摩崖刻石,所以准确的称呼是《何君尊楗阁刻石》。题记中的“尊楗阁”三个字,添加到刻石名称里,指代更加明确,称呼更加规范。

南方丝绸之路的走向,也颠覆了当今学者的认知:没有从荥经县的花滩镇左拐,一路往上翻越大相岭,而是继续贴着荥河前行。改道翻越大相岭,那已是唐朝时期发生的事。

●面向公众的文学叙事

◎读者报:您提到“迄今为止尚无一部书写南丝路全貌的纪实文学”,这部作品在学术史上的定位是什么?它如何回应司马迁《史记》中“西南夷道”的历史命题?

赵良冶:作为一部书写南丝路全貌的纪实文学,作者将“考古—文献—田野”三重证据法,用于自己的文学创作,借以贯通古今、系统呈现千年古道。值得一提的是,作者不是为了完成某一项文学创作,利用一段时间突击搞田野调查。家乡情结所致,作者心系南丝路,几十年如一日,关注并思考家乡这条国际商贸、文化通道的考古发现,学者的研究进程,古道的日新月异。

作为补白之作,该书既填补了南丝路全景式纪实文学的空白,也为读者提供了一片全新的想象与认知疆域,兼具学术补白与大众传播的双重价值。

作品以三重证据回应了司马迁《史记》中“西南夷道”的历史命题:既用出土器物与实地踏查印证《史记》的真实性,又以跨时段、跨文化的全景叙事补全《史记》未及的线路细节与社会图景;更以当代行走者的在场体验,补足司马迁因时代局限而留下的语焉不详,激活文献的沉默空间,为“西南夷道”完成一次立体且可触的当代注疏。

◎读者报:书中通过“青铜器、汉阙、石刻”等文物串联历史,这种“让文物说话”的叙事逻辑是否挑战了传统史学的线性叙事?对南丝路研究有何启示?

赵良冶:第一个问题可以把它分为两步来回答:

传统史学的线性叙事,是以时间为先后轴、因果为递进链,主体由帝王、将相、英雄等“大人物”担纲。至于当时的器物而今的文物,则被定格为无声的饰品,旁观而已。

《历史深处的南丝路》以纪实笔法拆解传统史学的线性时间链,令时空如折扇开合;书中每章每节往往被锻造成“微剧场”,阅读者可反复出入其间。丝绸、青铜器、石刻、铁器等文物不再仅串连史实,更被赋予主体身份——借助器型、纹饰、裂痕、铭文讲述往事、印证史实,与不同的人物互动,共同构成驱动整部叙事的核心引擎。

第二个问题,若说本书对南丝路研究有何启示,不敢妄言,因为考古学、历史学与文学创作分属不同领域,取向各异。

我的纪实文学创作中,着重于把学术结论转译为公共情感。例如,考古报告惯用“地层—测年—器型序列”的线性结构,而我书中将其拆成可反复出入的“微剧场”(如《历史深处的南丝路》每章自成一个时空回廊),把冷数据变成人的体温,帮助读者看到“证据”之外的情感流动。

再如,我让器物登台成角:丝绸、青铜器、石刻、铁器不再静默示人,而是被赋予主体身份,通过器型、纹饰、裂痕、铭文等,讲述各自的身世。

又如,我把“南方丝绸之路是否存在”的学术争议,转译成“童年—行走—现场”的个人叙事,把艰涩论辩化为大众可感的经验入口,从而让更多人将目光投向这条古道。

当然,针对考古学重视层位、年代、工艺而缺乏现场感,难以呈现贵族、工匠、商人等的生活细节与情感温度的状况,我通过细节铺陈、时空并置、意象复调、心理透视等文学手法,把这些“远去的声音”补入南丝路图景,告诉读者“谁在运输丝绸、青铜器?”“沿途的古老民族如何参与交易?”……

我写作这部纪实文学,旨在把几代学者在南丝路上的考古发现与研究成果,转译为面向公众的文学叙事,为这条古道争取更大的社会能见度;因此,本书仅属文学层面的再叙述,适合喜欢历史、文化、民族风情、志怪传奇一类的读者阅读,并不提供考古或史学意义上的新证据、新结论。

▲零关道上,作者与当地老人交谈。(赵良冶供图)

●“把大历史拆成小零件”

◎读者报:您提到“打破时空概念”的结构设计,例如将千年往事与考古成果并行呈现。这种手法如何平衡历史厚重感与阅读流畅性?是否存在刻意回避“宏大叙事”的倾向?

赵良冶:在《历史深处的南丝路》中,所谓“打破时空概念”并不是让历史失重,而是把“时间的厚度”转译成“空间的层次”,将千年往事与考古成果并行呈现。

写法很简单:先把读者领到今天的考古坑边或博物馆展柜前,看清眼前的遗址、文物;随即镜头一转,直接将读者带回它们诞生的那一年,讲清当时发生了什么、它们又是如何走到今天。每处遗址、每件文物的年份,都被考古学家考证得清清楚楚,像挂着时间铭牌(像打上了时间烙印),一眼就能知道“我现在在哪一年”。

既要保留历史的厚重,又要让读者阅读顺畅,关键在书中所有的节点,必须“出入”得当。一段当下现场,一段当年往事,全书交叉进行,转换频繁。如何做到来去自如,于我而言,就得找准切入点,确保不出现断片、梗阻,影响读者阅读体验。

南丝路历史久远,文化厚重,归结于各民族先民的创造、岁月的积淀,没有必要平衡。

谈到是否存在刻意“回避宏大叙事”,其实我感觉所谓历史的宏大叙事,更多的是由一个个碎片拼接而成。阅读过程中,读者可以发现,我不过是根据写作的需要,“把大历史拆成小零件”,一门心思写出恢弘磅礴的叙事格局。

例如汉武帝怎样经略西南夷、朝廷如何设郡置吏,这些“大动作”照样写,但多数时间只当背景映衬;真正推到前台的是邓通铸的五铢钱、“蜀郡”铭文的铁插等。文物可证,一枚钱、一件工具,就把当年的赋税、交通、贸易乃至大汉帝国触角的延伸全说清了。

可以这么说,《历史深处的南丝路》采取宏观与微观双轨并行:大骨架没消失,只是被切成小段,悄然铺陈在每一段叙事之下;读者一路看文物、观风景,听故事,待到终点,才在潜意识里拼出那幅完整的帝国版图。

◎读者报:书中对诸葛亮平定南中的描写(如吕凯抗叛、邓芝联吴)既符合史实又充满戏剧性。您如何界定“文学想象”与“历史真实”的边界?

赵良冶:纪实文学以“非虚构”为基础,强调完全基于事实的文学化呈现。基于此,纪实文学的创作受“历史真实”的刚性约束,其“文学想象”的空间远小于小说,写作难度由此陡增。

我的做法是,则把边界划在“史料沉默处”。

史实作为基石,吕凯《答雍闿檄》、邓芝使吴的原始记录、季节、地理等,必须不折不扣,作品中做到言之有据。

合理想象则是粘合剂,史料沉默之处,如心理空白、感官细节、过渡场景等,这些方面大可发挥想象,绘声绘色渲染描写。

前提:一切都要依托于史料、文物。

●“南丝路走过了我”

◎读者报:书中提到“蜀锦、青铜器”等物质文化交流,但未深入探讨思想等软性层面。您是否认为南丝路的文化意义被低估?未来研究应如何补足?

赵良冶:书中提到“蜀锦、青铜器”等物质文化交流,并择取精要绘声绘色向读者描述,蜀锦、青铜器的源起与发展交流线索清晰,故事性极强。

至于未深入探讨思想等软性层面,除了本书篇幅所限,更主要的原因是作为文学作品,要考虑读者的阅读感受。

文学作品、学术研究,阅读群体截然不同。就本书而言,如果没有足以吸引人的故事,贸然深入探讨思想、宗教等软性层面,二者关系难以协调。

◎读者报:您曾以大熊猫为题材创作纪实文学,此次转向南丝路,是否隐含对“人类中心主义”的反思?如何通过南丝路书写构建“山川湖海皆有生命”的生态观?

赵良冶:的确,从以大熊猫为题材的纪实文学转向《历史深处的南丝路》,并非简单的题材更迭,而是一次有意识的视角位移——把镜头从单一旗舰物种身上挪开,让位于一条跨越四千年的生命通道,借此对“人类中心主义”进行更深层的反思。大熊猫是“伞护种”,对它的保护曾让我深刻体会到:当人类将自身好恶投射到自然,往往只看见自己想看见的“萌”与“珍稀”,却忽略整片森林的呼吸。

南丝路则提供了一种更宏阔、更去中心化的叙事框架:它既是古代商旅往来的通道,也是西南地区诸古老民族文化交流、血脉融合的走廊,更是孕育辉煌中华文明并远接古印度、古埃及、古罗马文明的纽带。不同地域、不同族属的人类,与山川、物种等相互依存、和谐共生,共同书写一部宏大的“生命共同体史诗”。

最终,我希望读者合上书卷时,脑海里浮现的不是“我走过了南丝路”,而是“南丝路走过了我”——我们每一个人,不过是这条浩瀚生命长河里会回头望一眼的匆匆过客。

●书写四千年沧桑巨变

◎读者报:您提到“南丝路风采不减”,但在全球化背景下,如何避免将其简化为“茶马古道”或“旅游符号”?未来研究应如何回应“一带一路”的现实需求?

赵良冶:历史上的南方丝绸之路沿线,至今仍是中国西南经济最活跃、文化最繁荣、人口最稠密、交通最畅达的黄金地带。

从事文化工作数十年,我对文化和旅游的关系体会尤深。早在二十世纪九十年代,对于文化是旅游之魂,我的体会尤其深刻。如今,这一观点已凝成共识——文化是旅游的灵魂和核心驱动力,为旅游持续提供内涵、价值与情感支撑。

南方丝绸之路的存续时间约四千年,年代早于唐代才兴盛的茶马古道。因此,南丝路并非茶马古道,尽管其部分路段后期先后衍生出川藏茶马古道、滇藏茶马古道。厘清这一历史脉络,方能避免张冠李戴。

未来,期待更多优秀作家投身南丝路题材创作,写出与时代同频、与世界共振的精品,让这条跨越山海的古老通道在不同国度、不同文化背景的读者心中焕发恒久魅力。

◎读者报:您曾因结构问题搁置长篇纪实文学创作,转而完成《熊猫中国》,最终回归南丝路。这种“搁笔—转向—突破”的经历对当代作家有何启示?

赵良冶:2015年伊始,我在散文创作的基础上,决定再度以南丝路为题材,创作一部长篇纪实文学。然而,半年多下来,四万字的初稿乱麻一团,无法再往下写,只好搁笔。转而撰写第三部大熊猫的纪实文学,笔势顺畅,二十多万字的《熊猫中国——中国大熊猫纪实》一气呵成,出版后广受好评。

掉转头再写南丝路,汲取教训,精研结构;难题既解,两年杀青。

创作的启示:写作遇阻时,不妨搁笔,让思绪沉淀,待思路通透再动笔,往往事半功倍。

回顾我的文学之路,包括《历史深处的南丝路》在内,我始终奉行“以时间换空间”的写作理念。我坚信,作品只有被时光反复淘洗、被岁月细细打磨,才能像陈酿一样渗出琥珀光泽,最终成为耐读、耐品的文本。

对基层作者而言,在文学素养已具雏形之后,时间便是最可靠,也最公平的同盟。不必急于登台亮相,更不必被流量与榜单裹挟;沉下心来,把每一个句子、每一段结构都放到时间的长河里去检验、去淬炼。牢记“慢工出细活,久久方为功”,让作品在寂静中慢慢发酵,终会在某个清晨散发出令人惊喜的醇香。

◎读者报:如果用一句话概括《历史深处的南丝路》的核心命题,您会如何表述?

赵良冶:书写四千年沧桑巨变,让一个个独一无二、令人震撼的往事从历史深处浮现眼前,将读者带往那个久远而又波澜壮阔的时代,感受各民族先民排除千难万险,开拓南方丝绸之路,奠定中国西南边疆版图之千秋伟业。

●始终相信“田野质感”才是穿透力

◎读者报:退休后“蛰居家乡一隅”潜心写作,这种“非职业化”状态是否成为您突破学术与文学壁垒的关键?对年轻学者有何建议?

赵良冶:突破学术与文学壁垒的关键,并不在于是否“蛰居家乡一隅”,以及是否“非职业化”状态。要赢得读者,脱颖而出,对于基层写作者难乎其难,必须独辟蹊径,走出一条与专业作家迥然不同的创作路径。

笃信鲁迅所言“只有民族的,才是世界的”,亦笃定:因独特,方能致远。

故深植家乡厚重历史与独特文化,历经几十年耕耘,题材遴选、叙事手法皆扬长避短,终熔铸成视角独到、气韵生动、令大众击节称赏的佳作。

对年轻学者谈不上建议,仅有体会:一旦认准目标、厘清方向,只管埋头深耕,孜孜不倦,并持之以恒。

◎读者报:您认为南丝路最值得向世界讲述的“中国故事”是什么?

赵良冶:丝绸的发明,三星堆、石寨山青铜器,建造高颐阙和樊敏阙的造石工刘盛,都是值得向世界讲述的“中国故事”,体现了中华文明的久远与博大。书中相应章节,有具体表述!选择哪一个,根据您的感觉为好。

我推荐建造高颐阙和樊敏阙的造石工刘盛,作为汉代民间工匠,地处偏僻的芦山县,拥有如此高超的雕刻技艺,在“中国故事”中大书一笔,理所应当。第十一章第一节有具体描写,书中354页我有一个结论:

仰望一千八百年前,青衣江那片天空,留下时代之大美。一个想法油然而生,中国书法美术史,有待添加这么一位大师:刘盛,字息懆,今四川芦山县人,东汉末年艺术大师。他创作的石雕、石刻雄浑大气,粗犷生动,神形兼备,构思独到,尽展汉代精湛的工艺技巧。书法具有相当艺术价值,为历代金石家推崇。存世作品有樊敏阙及石刻、高颐阙、王晖石棺等。

◎读者报:书中丰富的图像与史料是否适合改编为纪录片或数字展览?您如何看待南丝路文化的大众传播路径?

书中两百余幅图片里,有一百五十多张是我多年田野考察时亲手拍摄,其余则来自友人与文博机构惠赠。对一个作者而言,这样的影像与史料储备堪称奢侈——毕竟把南丝路国内段完整走一遍,少说也得耗上数月。

赵良冶:若问是否适合改编为纪录片或数字展览,关键不在内容,而在“资本的眼光”与“资金的走向”。影像化当然可行,但前提是有团队愿意沉下心来做“慢内容”,而非三分钟热度的流量生意。

至于南丝路文化的大众传播,我始终相信“田野质感”才是穿透力:让纪实文学先开路,把现场温度与历史细节交到读者手里;影视化再跟进,用镜头把山川、遗址与文物重新缝合。无论哪种形式,都必须以考古报告和国宝级文物为根基,警惕戏说、架空和网红滤镜——庸俗化不是普及,而是消解。

▲接受CCTV-4《国家记忆》栏目采访的赵良冶。

▲接受CCTV-4《国家记忆》栏目采访的赵良冶。

【采访手记】

在与赵良冶先生的交流中,我深切感受到了他对南丝路文化的痴迷与敬畏。他的创作经历,让我看到了地方文化在个人创作中的深远影响。赵先生紧随名家步伐,以家乡的山川景物、历史文化、自然生态等作为创作题材,将地域认同融入笔端。这种地域认同感不仅贯穿了他的创作生涯,更为他的作品赋予了独特的灵魂与温度。

在赵先生眼中,考古学、历史学与文学创作并非孤立的领域,而是相互交织、相互支撑的网络。他巧妙地将考古发现的遗址、器物作为“网结”,依托历史学的时代脉络为“经纬”,以文学创作为载体,编织出一张展现南丝路风貌的巨网。这种跨学科的融合,不仅为他的作品注入了深厚的历史底蕴,更让沉默的文物在文字中焕发出新的生机,重塑了南丝路的历史记忆。同时,通过让文物成为叙事的主体,赵先生打破了传统史学的线性叙事,赋予了这些沉默的历史遗存以鲜活的生命力,使其成为驱动叙事的核心力量。这种创新的叙事手法,不仅丰富了南丝路的研究视角,也为读者带来了全新的阅读体验。

地方叙事的力量在于其独特性与真实性,而这种力量正是文化自信的重要基石。赵良冶先生的创作之路,实则是地方文化自信的生动实践。他扎根家乡,深挖南丝路的历史文化资源,以文字为媒介,将地方故事推向世界舞台。这一过程,不仅是个人创作的成就,更是地方文化在新时代背景下焕发新生的典范。尤其是赵先生以他的作品和坚持,为我们展示了如何在地方文化的土壤中培育出具有全球吸引力的文学之花,也为我们在全球化语境下坚守文化根基、讲好中国故事提供了宝贵的启示。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码