文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

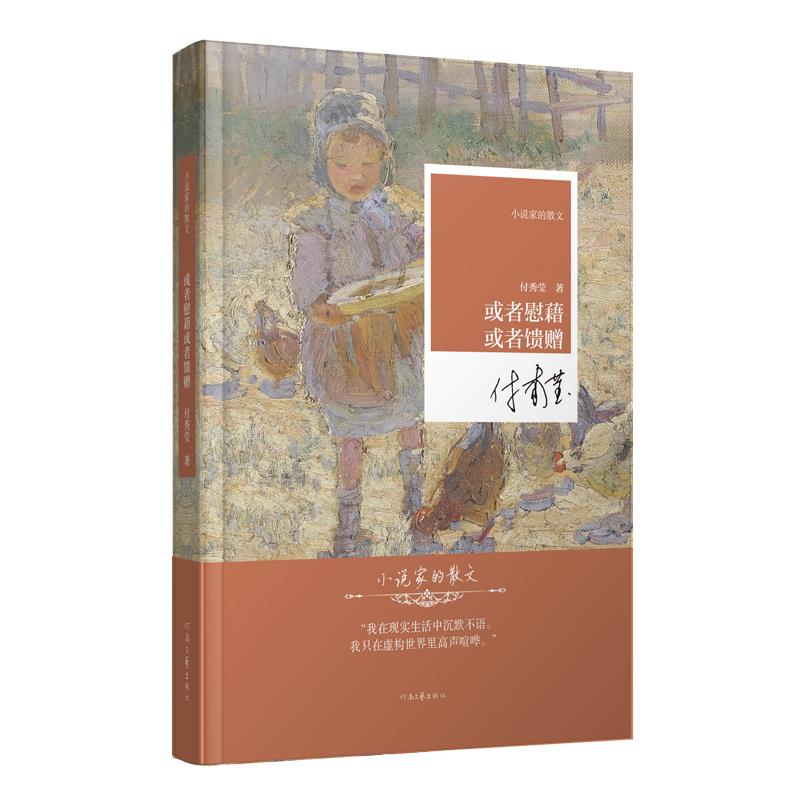

作为中国小说学会副会长,70后代表作家,付秀莹以长篇小说《陌上》《他乡》《野望》等作品闻名文坛,其笔下的“芳村”系列更被誉为“当代乡土文学的精神地标”。然而,在《或者慰藉 或者馈赠》中,她将目光从小说叙事转向散文写作,以更私密的语言、更真诚的姿态,与读者分享成长经历、写作历程与创作动机。这本收录其近年创作近40篇散文的作品,以“梦想”“野望”“小说家”“小说们”四辑为框架,勾勒出一位乡村女孩走向一线城市的奋进之路,也构建了一幅乡土中国的精神图谱。

●乡土情怀:从“芳村”出发的精神根系

在新作中,付秀莹多次提及“故乡”这一主题。她说:“我出身乡下。对于乡村,我始终怀抱着天然的亲切和朴素的情感。”这种情感不仅体现在她对童年生活的追忆中,更渗透在其对乡村经验的文学化处理中。

付秀莹的一些乡村小说,其中的人和事,都与一个叫作“芳村”的地方有关。“‘芳村’是虚拟的村庄,然而,它又同现实中的村庄血肉相连。它们彼此映照,心意相通。每一次回到家乡,走在街上,总会邂逅小说中的某个人物,你惊讶地看着他迎面走来,恍若梦中。”不过,付秀莹笔下的“芳村”并非一个简单的地理空间,而是一个承载着复杂情感与精神象征的符号。她坦言:“‘芳村’是一条奔腾不息的河。”这条河流淌着庄稼地的浩瀚、草木的恣意生长、阳光的热烈与风声的呼啸,也承载着一代人对土地的依恋与疏离。“芳村”既是她的出生地,也是她精神的原点。正如她在《唯有故乡不可辜负》中所写:“乡村大地的一切教化着人们,教化着我——我这个故乡的游子,也是故乡的逆子。我口口声声爱着我的村庄,却无时无刻不梦想着离她而去,远走他乡。”

付秀莹对乡村的书写,既非浪漫化的田园牧歌,也非批判性的现实解剖。她更倾向于在两者之间寻找一种微妙的平衡。“我想写出这个时代的中国心事。”这种“心事”既包含对乡村变迁的无奈,也蕴含对乡土精神的坚守。她笔下的乡村人物——小米、小灯、九菊、翠缺、双月——既有淳朴的温情,也有狡黠的算计;既有温良的谦和,也有冷漠的疏离。这些人物的复杂性,恰如付秀莹所言:“他们是我的亲戚、我的乡邻,或者说,他们就是我自己。”

值得注意的是,付秀莹对乡村的书写并非局限于地域描写,而是将其置于更广阔的时代背景中。她说:“一条路究竟有多长?从乡村到城市,从传统到现代,这条路的尽头是什么?”这种追问贯穿于她的创作始终。在《他乡》《野望》等小说中,她描写了无数从“芳村”走向城市的个体命运,而在散文中,她则试图回答这些命运背后的深层命题:乡土如何成为精神的根脉?城市又如何成为心灵的镜像?

●写作历程:从“梦想”到“归来”的精神突围

《或者慰藉 或者馈赠》的“梦想”辑,是付秀莹对自身写作历程的回望。在采访中,她回忆了童年时期与文字的初遇:“那个年代,物质生活是匮乏的。精神生活自然更是。很小的时候,我似乎就对文字有一种格外的敏感。知道敬惜字纸,喜欢磕磕巴巴读人家门上贴的对联,看见地下有写字的纸片,一定要捡起来看。小时候家里贴年画,踮着脚,仰脸看那寥寥几行有限的文字,一遍又一遍,兴味十足。我想这大约是我最早的文学启蒙。后来有同学家里订了《少年文艺》《儿童文学》,常到人家去看。夜幕降临了,人家一家在院子里吃饭,我坐在一旁,捧着书看。暮色中字迹渐渐模糊,依然不舍得回家。”她还分享了一个细节:“有一回跟母亲到别人家串门,见窗台上有一本杂志,好像是微型小说之类,记不清了。书页残破,上面有斑驳的酱油痕迹。我囫囵吞枣,看得津津有味。母亲她们的说话声、笑声隐隐传来,仿佛来自另外一个世界。”

而付秀莹对文字的这种敏感最终演变为对写作的执念。忆及当年的故事,她眼里闪烁着光:“我的作文,总是被语文老师当作范文,当堂诵读。也是奇怪,在语文上我几乎不费任何工夫就能轻易取得好成绩。而在理科方面,尤其是数学,我简直是用尽了力气,却始终学不明白。高中时,语文老师推荐我的文章在报纸发表,记得是省里的《语文周报》,我们班级都订阅,有一个栏目好像叫作《文苑撷英》,刊登了我的一篇文章,题目是《人生学步笑蹒跚》,还配发了照片。一时间我成了那所重点中学的风云人物,走在校园里,常被人认出来。陆续发表了一些诗歌、散文。收到大量读者来信,几乎都是同龄人。炙热的青春,梦幻和狂想,痛楚和迷惘,理想和远方。那时候,第一次,我品尝到了梦想的滋味,领略了文学的力量。”这种早期的文学启蒙,为她日后的创作埋下了种子。

然而,付秀莹的写作之路并非一帆风顺。她坦言:“高考失利。多年来好学生好孩子的人设轰然倒塌,无颜见江东父老。这是我人生的第一次打击。从那时我深刻领教了命运的厉害。知道了人生无常,荣辱有时,沉浮有时。懂得了人生不可太得意。”这段经历成为她生命中的重要转折点。她曾一度放弃写作,直到多年后重新拾起笔,才逐渐找回初心。在《别忘记写作》一文中,她写道:“多年之后,当我放弃省城稳定的教职,负笈北上,重新成为一名中文系研究生的时候,夜晚,站在大学校园里,抬头看天,北京的夜空澄澈、清朗。我在心里对自己说,这里,是梦开始的地方。”

“2008年,我的第一篇小说在《特区文学》第2期发表。其实是一个长篇,篇幅所限,发了五万字。后来,《文艺报》和《文艺评论》对此给予了评价。”付秀莹的写作历程,是一个不断突破自我的过程。从最初的诗歌、散文,到后来的中短篇小说,再到长篇小说《陌上》《他乡》《野望》,她的创作始终围绕着“人的处境”展开。“小说家的隐秘时刻,是与语言和思想的深度对话。”这种对话不仅体现在文本的打磨上,也体现在她对写作本质的思考中。

采访中,付秀莹谈到了对文学创作的本质的思考。她认为:“小说是生活之杯的溢出。”这句话道出了她对小说与生活关系的理解——小说并非对生活的简单复制,而是对生活深层情感与精神的提炼。她进一步解释道:“小说家的任务,是通过虚构让读者‘在另一个世界里再活一遍’。”

这种创作理念也体现在她的散文中。在《春天,和我的小说们谈谈》一文中,她写道:“我的小说们,是我生命的另一种存在方式。”通过散文,她将小说中的角色与情感投射到现实,与读者分享创作的甘苦。这种“双重视角”的写作方式,使她的散文既具有小说的叙事张力,又保留了散文的抒情特质。

●文学传统与现代性:在“隐秘时刻”中寻找平衡

付秀莹的创作始终处于传统与现代的交汇点。采访中,她多次提及对文学传统的理解:“中国传统文化的底子,大约都在乡土的河床上厚厚积淀着。中国传统农历,简直就是中国乡村的日常,是乡村日常生活的一部分。”她举例说,“在《红颜》中,我试图用中国气质的语言,讲述中国气质的故事,抒发中国气质的情感。那些旧日家族中的种种,蛾眉婉转,柔肠百结,独上高楼的怅惘难言,遍倚阑干的欲说还休;那些隐秘的心事,幽微的人性;那些是非恩怨,爱恨情仇。它们是中国传统文化中深邃迷人的部分。我想,只有用具有中国风的文字,才能够于万千中表达一二。”

然而,付秀莹并未止步于传统的传承,她更关注如何在传统中寻找现代性的表达。“文学是什么?文学是人学。写来写去,小说不过是写人,写人的内心,写人的内心的浩瀚无边和风起云涌,写人的内心世界的山重水复和柳暗花明。我以为,小说,特别是短篇小说,是最有平常心的。就像两个女人立在廊下街头说话,她们是自然的、朴素的,没有功利心,没有得天下的雄心壮志,而她们不知道,正是这一点成全了她们,我是说,成全了小说。这种家长里短,看似最平常不过,其实人生要义都在里面了。从这个意义上,小说家是最平常的一种人,他们消失在人群里,就像水滴消失在水中。”在她看来,“无论乡村还是城市,小说努力表现的,我以为,总不外人性。忘了是哪一位作家说过,小说中,总要有坏人。好人爱听坏人的故事。坏人也爱听坏人的故事。我想,大概没有人对好人的故事抱有兴趣。我的小说里,常常有一些坏人。他们坏,但坏得不彻底。这就是人性的耐人寻味之处。大是大非、大善大恶,在我的小说里不易找到。相反地,人性中那些模糊地带,那些细小的褶皱、罅隙,不为人知的破碎,暗潮涌动的战栗和波澜,心灵的流浪和迁徙,精神行旅的颠沛流离,那些黑与白之间的灰色区域,不明朗,不纯净,似是而非——我对这些有着非常的兴趣。”正是这种对“人”的关注,使她的作品超越了地域与时代的局限,触及更普遍的精神命题。

对于文学经典的当代转化,付秀莹有着清醒的认识。她认为“真正的经典永远都不是静止的,它是汹涌的、动荡的、蓬勃的”。这种动态的经典观,驱动她在创作中不断突破自我。在《旧院》等作品中,我们既能看到对传统叙事模式的继承,又能感受到现代主义手法的新鲜气息。

在谈到女性写作的困境与可能性时,付秀莹直言:“对于‘女性写作’这样的概念,我向来是心存困惑的。写作便是写作,为什么要强调‘女性’呢?”这种困惑源于她对标签化写作的警惕,也反映了她对个体创作的追求。她认为:“女作家似乎永远也无法逃脱‘被看’的命运。”这种“被看”的压力,迫使她不断反思写作的意义与边界。

“心有猛虎,细嗅蔷薇。”在传统与现代、乡土与城市、个体与时代之间,付秀莹始终试图找到一种动态的平衡。这种平衡不仅体现在她的文本中,也体现在她的创作态度中。

在采访的最后,我们或许可以用付秀莹在《江湖夜雨十年灯》中的一段话作为总结:“桃李春风一杯酒,江湖夜雨十年灯。”这盏灯,照亮了她的写作之路,也照亮了读者通往精神世界的路径。在《或者慰藉 或者馈赠》中,我们看到的不仅是一位作家的成长史,更是一个时代的文学缩影。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码