文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

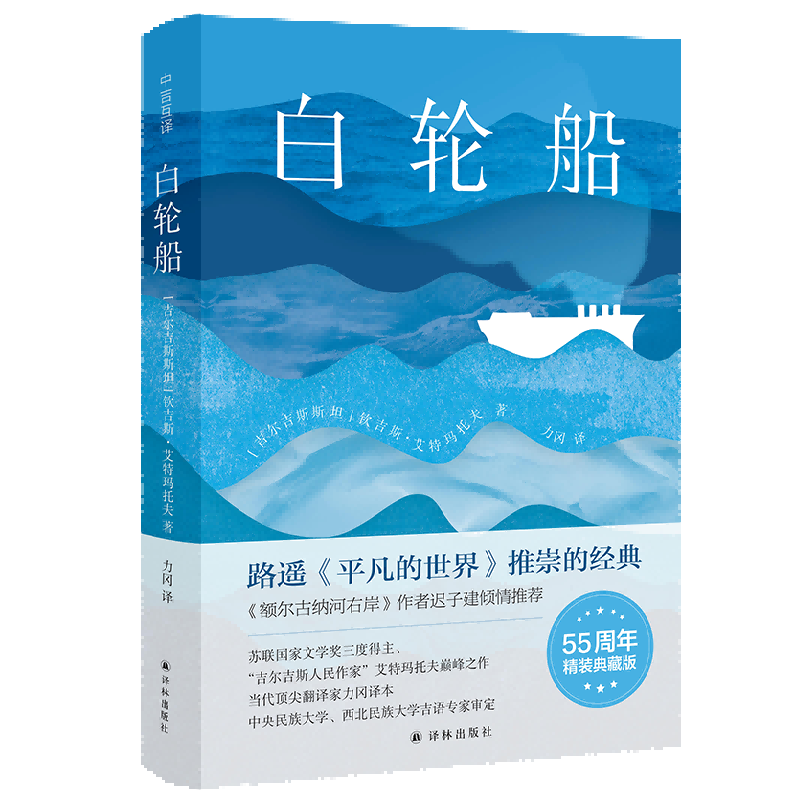

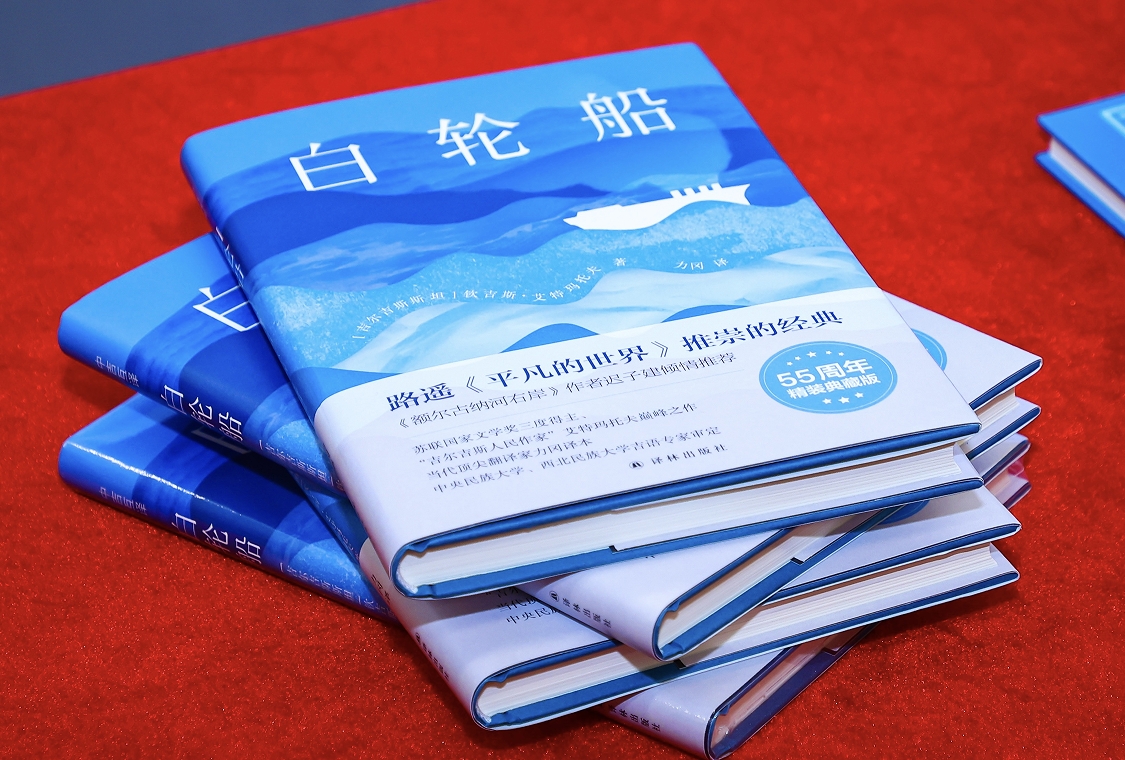

译林出版社于2025年6月推出的《白轮船》(典藏版),作为“中吉经典著作互译计划”的重要成果,不仅为读者打开了理解吉尔吉斯民族精神世界的窗口,更以深邃的文学力量叩击着人类共同的情感与思考。这部由吉尔吉斯人民作家钦吉斯·艾特玛托夫创作的小说,通过一个七岁男孩的视角,将神话传说、自然意象与现实批判交织成一幅震撼人心的画卷。小说以伊塞克湖的粼粼波光为背景,以“长角鹿妈妈”的传说为精神内核,描绘了一个孩子对善与美的执着追寻,以及在文明与野蛮的夹缝中逐渐破碎的童真。

吉尔吉斯斯坦作家艾特玛托夫曾三次获得苏联国家文学奖,一次获得列宁文学奖,被誉为“吉尔吉斯人民作家”。

艾特玛托夫善于吸取民间文学的传统,把神话故事、民间传说与现实生活结合起来,通过自然景物的描绘来烘托人物内心世界的变化,作品具有强烈的艺术感染力。主要作品有《查密莉雅》《一日长于百年》《白轮船》等。

作家郁雨君认为,《白轮船》是少有的闪着金子般光泽的小说,从童话到现实跨越得那么好,人性被写得那样清澈见底,让人留下干净的泪水。呈现的全是质朴无华的事实,却能激发起我们对叙述“完美”的想象和期待。

《白轮船》的第一章《两个故事》以孩子获得新书包的场景开篇。这一看似平凡的物件,却成为串联整个悲剧命运的起点。“孩子得到新书包的这一天,就这样结束了。睡觉的时候,他还没有想好把书包放到什么地方。末了,他把书包放在自己的枕头旁边。”书包不仅是孩子即将入学的象征,更承载着他对于“上学”这一人生新阶段的期待与渴望。然而,这种朴素的愿望却在现实的重压下逐渐被扭曲。

小说中,孩子与外公莫蒙的日常生活充满了吉尔吉斯民间传说的滋养。外公讲述的“长角鹿妈妈”的故事,成为孩子心灵的庇护所。“外公还有一些别的故事,有叫人听了发愁的,有叫人害怕的,有叫人伤心的。但我最喜欢的是长角鹿妈妈的故事。”这些神话传说不仅赋予孩子对自然的敬畏,也塑造了他最初的道德观念。然而,当现实的残酷逐渐侵蚀这份纯真时,书包与长角鹿妈妈的传说便成为他与外界抗争的精神武器。

“长角鹿妈妈”的传说贯穿全书,成为吉尔吉斯民族精神的象征。在第四章《长角鹿妈妈的故事》中,艾特玛托夫以诗意的语言重构了这一民间传说:“长角鹿妈妈又怎样了呢?长角鹿妈妈很生气,对人们十分恼恨。据说,在鹿被枪弹和猎狗逼得无处存身的时候,在只剩下屈指可数的一些鹿的时候,长角鹿妈妈登上最高的山顶,告别了伊塞克湖,带着仅剩的一些孩子通过一个很大的山口,往别的地方、别的山里去了。”

小说中,孩子对长角鹿妈妈的向往,与其对父亲的追寻形成双重隐喻。书摘中写道:“他希望这样来变鱼:身上几乎都是鱼的样子——鱼身子、鱼尾巴、鱼鳍、鱼鳞——只有头还是自己的。让又大又圆的头长在细细的脖子上,头上还长着两只招风耳朵和一个有抓痕的鼻子。”这种“人鱼”幻想既是孩子对自然的亲近,也是他对父爱缺失的补偿。长角鹿妈妈的传说与白轮船的意象共同构成了孩子精神世界的两极:前者代表母性的庇护与民族的集体记忆,后者则象征着个体的孤独与对父权社会的追问。

翻译家,天津师范大学教授,博士生导师曾思艺曾评价,吉尔吉斯斯坦当代著名作家艾特玛托夫作品的最大特点,是通过各种事件与不同的人物命运,从哲理的高度,深刻地揭示人性的美与丑,表现善与恶的尖锐冲突。《白轮船》通过多重世界,多角度、全方位地全面、深刻展示美与丑、善与恶的斗争。这多重世界主要是:孩子的世界;成人的世界;长角鹿妈妈的世界;白轮船的世界。这多重的世界把过去、现在、未来连接在一起,多层次、多角度地展示了善与恶的永恒的搏斗,表现了人性中的美与丑,深入、全面地反映了现实世界,深刻而生动地表现了人的艰难悲苦的生存!现实世界是如此的狰狞、丑恶,然而,孩子他却敢于以死抗争,他要变成鱼去寻找白轮船——那神秘、缥缈的象征世界。而这,在作家看来,正是人类的希望之所在。

白轮船作为小说的核心意象,承载着孩子对父爱的渴望与对未知世界的向往。在第二章《白轮船》中,艾特玛托夫以细腻的笔触描绘了孩子对白轮船的想象:“白轮船慢慢地、十分气派地只管走自己的路,不知何处而来,不知向何处去。白轮船在湖上行驶,很长时间都能看得到;孩子也要想很长时间,他想的是他怎样变成鱼,顺着河游去找白轮船……”这种诗意的想象与现实的冰冷形成鲜明对比。

小说中,白轮船不仅是父亲的化身,更是孩子对“归属感”的终极追寻。书中写道:“有一次,那是他第一次在卡拉乌尔山上看到蓝色的伊塞克湖上的白轮船,看到如此美丽的景象,他的心扑通扑通地跳将起来,他一下子就断定,他的爸爸(他的爸爸是伊塞克湖上的水手)就在这条白轮船上。”然而,白轮船的“不可抵达性”恰恰揭示了孩子命运的悲剧性——他始终无法跨越现实与理想的鸿沟。

《白轮船》的悲剧性不仅源于个体的命运,更深刻地反映了吉尔吉斯社会在现代化进程中的矛盾。小说中,外公莫蒙的形象成为这一主题的集中体现。书中写道:“莫蒙所以得到这样的外号,就因为他一向对任何人,即使只有一面之识的人,都十分热忱,他乐意随时为别人做事,为别人效劳。不过,谁也不看重他的热忱,就好比一旦开始无偿地散发黄金,黄金就不可贵了。”莫蒙的善良与社会的冷漠形成强烈反差,揭示了传统价值观在现代社会中的式微。

《白轮船》的悲剧性不仅源于个体的命运,更深刻地反映了吉尔吉斯社会在现代化进程中的矛盾。小说中,外公莫蒙的形象成为这一主题的集中体现。书中写道:“莫蒙所以得到这样的外号,就因为他一向对任何人,即使只有一面之识的人,都十分热忱,他乐意随时为别人做事,为别人效劳。不过,谁也不看重他的热忱,就好比一旦开始无偿地散发黄金,黄金就不可贵了。”莫蒙的善良与社会的冷漠形成强烈反差,揭示了传统价值观在现代社会中的式微。

在第五章《鹿又回来啦》中,艾特玛托夫通过猎人对鹿群的屠杀,进一步深化了对文明与野蛮的批判。书中提到:“人们对它们毫不留情。鹿跑到陡峭的悬崖上,人们也不肯放过它们。人们放出成群的猎狗去追赶它们,将它们赶到埋伏着射手的地方,全部射杀。”

小说的结尾以孩子的死亡为高潮,彻底撕裂了读者对“救赎”的期待。在第七章《你好,白轮船,我来了》中,艾特玛托夫以震撼的笔触描绘了孩子的结局:“他正烧得浑身无力,忽然又掉进冰冷冰冷的河里。他变成了一条鱼,尾巴、身子、翅膀——都是鱼的,只有头还是自己的,而且还在疼。”这种“人鱼”的意象既是对前文幻想的回应,也是对现实的绝望控诉。

书中写道:“你短暂的一生,就像闪电,亮了一下,就熄灭了。但闪电是能照亮天空的。而天空是永恒的。”这种对“短暂与永恒”的辩证思考,使小说超越了个体命运的悲剧,升华为对人类文明的深刻反思。孩子的死亡不仅是个体的毁灭,更是对社会冷漠与人性异化的控诉。

《白轮船》的成功不仅在于其深刻的悲剧性,更在于其对吉尔吉斯文化的精妙呈现。小说中嵌入的吉尔吉斯谚语、民歌和神话典故,使作品成为民族文化的活化石。书中提到:“伊塞克森林里的鹿面临着覆灭的命运。人们对它们毫不留情。鹿跑到陡峭的悬崖上,人们也不肯放过它们。”这种对自然与生命的敬畏,正是吉尔吉斯游牧文明的核心价值观。

此外,小说对人性善恶的探讨具有普世意义。“人总是喜欢怀念过去的岁月,因为过去的岁月里还保留着永远得不到的东西。究竟那又是什么,人自己也不十分清楚。”(引自《鹿又回来啦》)这种对“失去”与“追寻”的永恒追问,使《白轮船》超越了地域与民族的界限,成为全人类共同的精神财富。

作家曹文轩直言:“我特别喜欢艾特玛托夫的《白轮船》,通过一个七岁孩子的悲剧性故事,把富有寓意的神话、孩子的幻想与严酷的现实紧密交织在一起。”《白轮船》以其诗意的语言、深刻的悲剧性与普世的人性关怀,成为吉尔吉斯文学的巅峰之作。小说通过一个孩子的命运,揭示了文明进程中善与恶的边界、个体与社会的冲突,以及自然与人文的失衡。正如书中所言:“幸福来的时候,不幸总是悄悄守候在旁边,时时要闯进你的心灵,闯进你的生活,寸步不离地跟随着你。”这种对人性与命运的深刻洞察,使《白轮船》成为一部超越时代的经典。

译林出版社的中文版推出,不仅让中国读者得以领略吉尔吉斯文学的魅力,也为中吉文化交流架起了一座桥梁。正如作家迟子建所言:“在世界人民的心目中,他早就是诺奖得主了。”《白轮船》的出版,不仅是文学的胜利,更是文明对话的见证。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码