文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

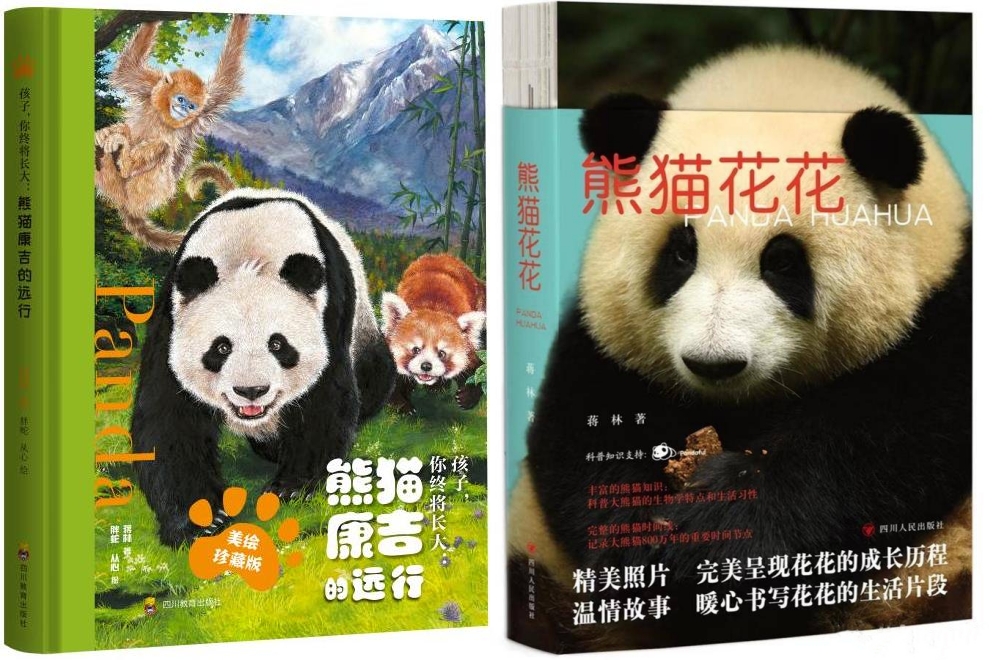

6月10日,“四川本土儿童文学作品的教学转化暨整本书阅读教学研讨”活动在成都市磨子桥小学举行。活动由四川省教育学会小学语文教学专业委员会主办,成都市武侯区教育科学发展研究院、成都大学师范学院课程与教学研究所承办,成都市作家协会儿童文学委员会、成都市磨子桥小学联合协办,吸引了众多教育界专家、一线教师及儿童文学创作者参与。活动以“熊猫作家”蒋林的两部熊猫主题作品——《熊猫花花》和《孩子,你终将长大:熊猫康吉的远行》为核心,通过教学实践、学术研讨与圆桌会谈,探讨儿童文学如何赋能儿童精神成长与生态教育。

●源于热爱的执着书写

在文学的浩瀚星空中,蒋林以大熊猫为创作坐标,执笔耕耘出一片独特的“国宝”文学天地。他以文字为媒,既勾勒出大熊猫圆润可爱的憨态,更挖掘其承载的生态文明理念和文化基因。这份创作初心源于内心深处的纯粹热爱——他钟情于大熊猫的天真烂漫,更珍视其作为“国宝”的独特地位,以及其身上的独特价值和精神内涵。

“我的写作时间长达25年,在写大熊猫之前已经写了很多文学作品。但在我内心里其实一直有一个梦想,就是写大熊猫,写好大熊猫。第一个原因是我自己特别喜欢大熊猫,非常喜欢。此外,在我的写作认知里,我觉得四川的写作者应该在古蜀文明和大熊猫这两个题材上特别地去写好。四川是大熊猫的故乡。在过去这些年,写大熊猫的文学作品比较少,而关于大熊猫的书籍大多是专业的饲养员、科学家在做一些大熊猫知识的‘硬科普’。而孩子对‘硬科普’的接受度相对要低一些。”蒋林在活动现场谈到了自己与大熊猫文学结缘的初衷。

▲蒋林

在日常交流中,蒋林深知大众对大熊猫的认知大多停留在“黑白”“萌”“非常可爱”等浅层次,对于大熊猫的科普知识和文化价值知之甚少。“我们对国宝的认识不能仅仅止于表面,所以我就想通过我自己的文字,在向我的读者传递大熊猫故事的同时,把关于大熊猫的认识也分享给大家,同时也让更多人认识、了解大熊猫这个物种。”作为媒体从业者的蒋林在2017年等来了一个机会。2017年,蒋林所在的单位创办了面向全国公开发行的国内唯一以大熊猫命名的科普杂志《看熊猫》。这使得蒋林有机会向大熊猫专家、饲养员、巡护员等学习,有机会走遍大熊猫栖息地,进行深层次的体验,通过各种路径汲取知识。“这几年来,我一直在相对系统地去学习大熊猫的历史变迁、生物习性以及其身上所蕴含的文化内涵等。”

经过系统性的知识储备与实地考察,蒋林终于构建起完整的大熊猫文学创作体系,将文学想象与科学认知熔铸为独特的创作方法。如今,蒋林的十余部熊猫主题作品已蔚然成林,包括《熊猫明历险记》《熊猫男孩奇幻旅行记》《追熊猫的人》《熊猫花花》《熊猫福宝》《渝可渝爱》《我的邻居是大熊猫》《大熊猫星宝》等,涵盖小说、散文等多种体裁。值得一提的是,蒋林的作品曾三次荣获四川省精神文明建设“五个一工程”奖。

●熊猫文学的双重价值

在熊猫主题文学作品矩阵中,蒋林巧妙地将“文学+科普”“故事+知识”融合在一起,让读者在享受故事的同时,收获知识的滋养。

其中,《熊猫花花》不仅记录了大熊猫花花很多的生活细节和小故事,精准地概括出了花花的流量密码,而且还以详实丰富的知识点为读者呈现了一部“熊猫简史”。

成都大学师范学院杨蕾在6月10日活动现场的分享中提到,《熊猫花花》的故事以真实的生命轨迹,天然承载了儿童文学的核心精神——它通过一只大熊猫的成长,高扬真善美的旗帜,以自然的力量鼓舞人,以生命的韧性感染人,构建了一个充满温情与哲思的“生态理想国”。花花的故事以最朴素的真实唤醒共鸣:“慢节奏哲学”教会孩子接纳差异,同时传递坚持的价值,而与饲养员、同伴、粉丝的情感联结,则诠释了跨越物种的共情可能。在杨蕾看来,花花教会我们,真正的成功是忠于自己的时区。

杨蕾认为,《熊猫花花》的故事证明:最好的儿童文学未必需要星际飞船或魔法咒语;真正的文化传播,未必需要宏大的叙事,平凡生命的诗意足以照亮成长的天空。

来自成都大学师范学院的熊云霞则从《熊猫康吉的远行》的“成长与生态”视角展开分析。小说以大熊猫国家公园生态保护与生物多样性为背景,以野生大熊猫康吉的远行历险为线索,讲述它的励志成长。故事展现了中国10余年来大熊猫生态保护区的生物多样性成就。

在熊云霞看来,儿童是社会的未来,服务于儿童的文学,能打动儿童的文学,才是真正的儿童文学。熊云霞分享道,蒋林老师在创作《熊猫康吉的远行》时,既避免成人视角的居高临下,又以艺术手法提升作品的审美与思想层次,将生态书写、成长主题和文学审美统一,给我国新时代儿童自然文学创作带来新意蕴。熊云霞认为,小说在童话冒险的外壳之下,包裹着无比珍贵的生命成长内核,渗透着自然与人性交织的立意之美、哲思之美。用大熊猫作为独立的叙事主体,区别于常见的人类与动物双线并行的叙事方式,使大熊猫不再是人类故事的陪衬,而成为真正意义上的叙事核心,构建了一个既充满童话幻想又扎根现实的叙事空间,让我们感受到一部情感充沛、充满生命韧性的儿童文学的力量和重量。

“书中将康吉追寻理想栖息地的野外生存能力训练与儿童‘第二次成人’的社会化进程同构,让儿童读者能够从康吉身上汲取成长的智慧、勇气和力量。”熊云霞进一步强调,“康吉的每一次遭遇都是人格养成的关键节点,从基础生存技能的‘如何活’,到生态责任觉醒的‘为谁活’,最终抵达生命价值思考的‘为何而活’,完成从‘求生者’到‘守护者’的精神升华。”

●文学与教育的深度融合

在整本书阅读教学研讨环节,展示了来自成都市磨子桥小学两位老师的两节整本书阅读教学课。其中,曾雪莲老师执教的《熊猫花花》阅读导读课,以“四川地图”为切入点,通过“大胆猜测”“擂台挑战”“方言互动”“图文结合”“联系生活”等趣味活动,引导学生感受大熊猫花花大气、包容、缓慢、乐天的形象,增强学生对四川本土文化的认同与热爱。课堂上,学生通过猜测花花的成长故事、生活趣事,解密外形密码、性格密码,辨认大熊猫背影、用四川话喊“果赖”等方式,将文学阅读与生活体验联结,生动诠释了“慢节奏哲学”对当代孩子的治愈意义。

▲曾雪莲老师执教的《熊猫花花》阅读导读课

“今天的导读课,我觉得很好地实现了教学当中导读课的主要的一个功能。”正高级教师、四川省特级教师、四川省人社厅专家服务团专家、四川省首届中小学教书育人名师李海容在研讨中还特别谈到了导读课的功能。“第一个是导趣,也就是要让学生觉得这本书有趣。这个趣,不是一味的好玩那个趣,而是多重的趣,各种的趣,包括文字故事的波折的吸引,人物多元的吸引,以及情境、情趣等。老师首先就要导趣,让孩子们对这本书产生亲近之感,激起其阅读的欲望。第二个是导法,也就是导这一本书的独特的阅读方法。老师为什么要在课堂上带着学生去读整本的书?因为这和学生自己选择一本书来读一定有不一样的地方,老师有一些阅读的策略和方法,在导读课的时候有机地把它融进去。”

在李海容看来,《熊猫花花》里有很多大熊猫的科普知识,“科普类图书的导读课,今天曾雪莲老师就用了包括一边读一边猜和图文结合等在内的导法。同时,曾老师还给了学生一个阅读的计划安排。这样的课堂属于共读,而共读到一个阶段以后,就有一个推进和分享,学生要在同样的节奏之下来完成这本书的阅读。导读课导的不仅仅是一本书,或许还是这一类的书。所以从这个意义上来说,今天的课堂给我们很好地呈现了导读课应该怎样去做的一个很好的案例。”

▲祝肖何老师执教的《熊猫康吉的远行》阅读分享课

▲祝肖何老师执教的《熊猫康吉的远行》阅读分享课

另一节由祝肖何老师执教的《熊猫康吉的远行》阅读分享课,则聚焦“远行与成长”主题。学生通过“摘录笔记交流”“珍稀动植物连连看”“成长关键词提炼”等活动,感受四川自然生态之美,激发学生对四川自然生态的热爱;关注康吉的成长经历中关键情节和关键人物,丰富对康吉的成长的理解;辩证思考成长中“呵护与挫折”的作用,联系自我,感悟成长真谛;激发学生对其他成长类小说的阅读兴趣。

尤其值得一提的是,课堂以“呵护与磨炼”“孤独与陪伴”等思辨性话题引发学生共鸣,鼓励儿童在阅读中反思自身成长路径——“在成长中,如果只有呵护与关爱,我们可能会略显懦弱;但如果只有挫折与困难,我们可能会失去动力与希望。只有当我们在这两种力量的共同托举下,我们才会既有内心的温暖,又有超越自我的勇气。”“康吉也好,我们也罢,都要经历一场场远行,一次次成长;呵护是成长,磨炼亦是成长,一笑一泪皆是成长的风景。”

李海容表示,相较《熊猫花花》而言,《熊猫康吉的远行》的故事性更强。“如果说导读课是老师在带着学生不断地去探究、摸索走进一本书的方法,那分享课就是老师退居幕后,学生读完这本书以后再走出来。”

谈到“走出来”,李海容提到了“两个步骤”:“首先是学生还在这本书里,就像祝肖何老师带着学生分享这本书的人物、角色、情节、故事等。这个时候的分享,其实已经是孩子自己的分享。如果我们所有的语文老师在课堂上用这样的方式来分享,那才是真的分享。因为分享的是学生作为一个小读者读完这本书以后他自己的感受,我觉得这一点很重要。分享课所追求的是学生在读懂作者的同时,可以超越作者,因为学生是带着自己的生活阅历和认知来读这些文字的。”

在《熊猫康吉的远行》阅读分享课上,李海容记下了学生分享的20多个关键词,这些关键词让其感触颇深:“它们是不同的学生读出来的,有的是同样的段落有同样的关键词,有的是同一个段落,不同的孩子读到的成长的启示是不一样的,所以我觉得今天祝老师的分享课做得很成功,学生虽然还在文本里边,但是促进了读者的思考,老师退到旁边了。但如果仅仅是这个层次,我觉得分享课还不够。祝老师接下来还设置了很多整本书阅读的策略和方法,其中有一个就是与自我的连接,即读完这本书之后,学生自己的生活对他的触动,这就是常说的‘读进去、走出来’。”

分享课的意义在哪里?在李海容看来,不是说让学生把这本书、把这个故事讲给别人听,而是在于读了这本书后却“忘记”了它,“也就是学生有了自己独立的思考,这是分享课最高的层次,也就是从康吉的身上得到成长的启示。而我们老师的任务就是设计极其精妙的非常核心的问题来撬动学生的思维,让他知道自己可以从哪里来分享,让他知道我自己的分享可以走到哪里,走到我自己的内心。”

●儿童文学是孩子成长中的好伙伴

在圆桌会谈中,专家们对两部作品给予了高度评价。他们认为,蒋林的作品成功地将文学性与科普性结合,既传递了大熊猫的知识,又具有深刻的文学价值。同时,作品在情感教育与生命教育方面的贡献,也得到了广泛认可。

蒋林进一步阐释其创作理念:“我始终相信,儿童文学的本质是回到真实——既是生活真实的科学性,也是艺术真实的感染力。”他提出,熊猫题材创作需遵循“真实故事—共情点挖掘—生态背景设置”的逻辑,通过拟人化叙事让大熊猫成为孩子成长的镜像。

“大熊猫是独居动物,到一岁半到两岁左右,就需要独自远行去寻找栖息地。换句话说,就是一个少年要离开妈妈,独自远行去寻找追寻自己的‘熊生’。《熊猫康吉的远行》讲述的就是这样的故事。当得到这个知识点后,我第一个感想是大熊猫跟我们人类的成长何其相似——孩子从幼儿园开始就要离开妈妈,离开家庭的保护,而要去面对陌生的老师,陌生的幼儿园,然后从这一天开始就不断地远行,环境在不断变化,遇到的困难也在不断地变化。这是生活的真实。”在谈到遵循的艺术真实时,蒋林表示,一只健康的成年大熊猫在其领地是没有天地的,“但康吉是没有成年的,在其远行的过程当中会面临很多天敌,也会遭遇各种各样的挑战,甚至有生命危险。在小说中,我还特意将康吉在远行过程中所遇到的朋友和敌人交替设置。我觉得,儿童文学一定要给在成长路上的孩子以鼓舞为主,他们刚接触社会,首先要鼓励,再遇到重重困难,然后困难和成长不断交叉进行,直到战胜最后一个困难,收获了人生。”

▲刘晓军

就生活真实和艺术真实的话题,四川省教育科学研究院小学语文教研员,四川省特级教师,成都市作家协会儿童文学委员会委员刘晓军也有自己的感悟和思考,他认为,艺术肯定是建立在生活真实基础之上的,但是这里有一定的区间,这个区间就是边界,或者一个叫模糊地带。“只要这个模糊地带不造成一种常识的困扰,我认为就可以。当然至于艺术要张扬到什么程度,那取决于作家的个性,我的判断是蒋林老师是一个内心非常内秀、温润的一个人,使得他写《熊猫康吉的远行》的笔法充满浓浓的人文情怀。”在刘晓军看来,儿童文学的本质应该是回到真实,而“这个真实有两个维度,一个是生活真实,一个是艺术真实,二者之间达成一种均衡状态,彰显作家的个性,这种个性我认为就是蒋林老师的个性。”

▲李海容

儿童文学作家不仅要有好作品,还要有一个好的平台,一个好的分享空间,从这一点来说,老师带领的导读课、分享课就显得特别重要。

作为大熊猫花花的超级粉丝,李海容在分享花花带给自己正向影响的同时,还谈到了孩子们阅读的意义。她以《熊猫康吉的远行》为例,认为孩子的成长不是父母告诉他该怎样长,该长成什么样子,而是孩子自己去慢慢地经历。“而这个经历的过程当中,孩子有现实生活的经历,我觉得还有一个很重要的就是书本的陪伴。像《熊猫康吉的远行》这样有营养的儿童文学作品就是他成长过程当中最好的伙伴,在这样的一个成长的过程当中,他也许永远都不会有康吉一样的经历。但是当他遇到困难和挫折的时候,他会想到康吉,他会想到康吉的机警、机敏、聪明。”当再次聊到《熊猫康吉的远行》分享课上学生的表现时,李海容掩饰不住内心的激动,“这个班的孩子特别棒,他们竟然说到了反思,这是多么缺乏的一种精神。我们每个人如果都善于自我反思,那肯定会成长得更棒,而且他们还谈到了辨析,谈到了谨慎,他们竟然读出了‘我遇事不要莽撞,我要谨慎’的精神内核。为孩子们点赞!”

▲王福萍

提到反思,就会联想另一个词——思辨。那么,儿童文学怎样才能够培养学生的思辨能力呢?对此,成都大学师范学院专任教师王福萍认为,思辨性的教学首先需要去找到文本中的思辨点,也就是找准思辨的契机——哪个地方具有可思辨性。“比如,《熊猫花花》里提到了花花的慢性格,那么就可以引入一个快与慢的思辨性话题:在快节奏的生活中如何保持慢心情,达到快慢相间、张弛有度的一种生活状态。还有《熊猫康吉的远行》里呵护与磨炼的思辨,可以很好提升学生的思辨能力,对孩子成长的作用很大。”其次,王福萍还谈到了课堂上问题的设计,“就是用问题来撬动批判性的思维,可以设计一些选择性的问题,假设性的问题。其中,选择性的问题,比如康吉的远行是莽撞,还是勇敢呢?对比康吉和花花的形象,你认为哪一个更适合野外的生存?还有假设性的问题,比如康吉如果没有选择远行,会怎么样?另外,还有一点比较重要,就是一个可以运用一些互动的策略,将思辨能力具象化、可见化。这里可以设置一些可视化的评价的工具,包括儿童文学思辨素养一些量表,可以从观点多元性或者是证据的关联性等维度进行一个量化。比如对比康吉远行的利和弊,让学生去标注一些证据,这一点也可以培养学生的文本实证。还可以设置一些辩论活动,像组织辩论赛、分组扮演、分组讨论等。通过辩论,可以提升学生的批判性思维,将接受性的阅读转化为批判性的阅读。”

▲谭梅

在儿童文学中,动物小说占据着非常重要的位置。它们的主角千变万化,但都备受孩子的喜欢。那么,应该如何去发掘动物小说中特殊的教育元素呢?成都大学师范学院教授,文学博士,硕士生导师,成都大学师范学院课程与教学研究所所长谭梅表示,动物小说的教育价值可以分为三个层面:第一个层面,所有的动物小说天生就蕴含着包括生态文明、道德在内的一些价值;第二个层面就是具有包括动物植物知识、生态知识在内的博物性知识的价值;另外,动物小说跟其他儿童文学的样式相比,其内容蕴含更多的勇气、力量、磨炼、野性。

“所有优秀的动物小说都有教育价值,但是我认为在解读具体的某一本小说的时候,必须找出其独有的特点和教育价值。比如《熊猫花花》的快与慢、钝感力的培养的价值。其实钝感力的培养,让个体更专注于自身的视野,专注于自己的成长和自己的事情。还有《熊猫康吉的远行》中很多关于孤独的描写非常打动我,让我想到了其他的儿童文学,比如英国作家丹尼尔·笛福的长篇小说《鲁滨逊漂流记》。其实不管是呵护还是磨炼,都需要人在孤独的时候、在独处的时候去思考,去内化这些外面的东西,最终变成自身成长的一个力量。所以,动物小说笔下的孤独,它并不是一个简单的情绪描写,而是一种非常有建设性的生命体验,我们要看到这种文学孤独对儿童的主体性建构的价值。”谭梅进一步指出,不管是动物小说的普遍价值,还是某一本动物小说独具的价值,其背后都是儿童文学作家对儿童成长中普遍问题的反思,比如生活在一个幸福温暖家庭里的孩子,他依然还是要成长,还是要远行,那应该如何从康吉的成长汲取向上的精神力量呢?“我觉得这是对当下一部分家庭的儿童成长的一个回应。也就是说,不管是哪一类小说,它背后要思考的是儿童面对成长中的普遍问题。那么,比这个问题更为深入的就是作家对童年价值的思考,即童年最根本的生命价值、精神价值、文化价值在哪里,以及我们当代的儿童文学作家,要去书写一种怎样的童年美学。而儿童文学背后就是童年美学的不断迭代和更新。”

蒋林的《熊猫花花》和《熊猫康吉的远行》两部作品,通过差异化叙事与教育策略的创新,为儿童文学开辟了新的可能性,也为儿童文学教育提供了新的思路与方法。在这场教学转化和研讨活动中,我们看到了文学与教育的完美结合,也感受到了熊猫文化独特的魅力与价值,让每一个孩子在大熊猫的足迹里,看见生命成长的韧性之美,理解生态链条的共生之责,最终在心中播撒下“人与自然和谐共生”的种子。这或许正是“熊猫叙事”的终极价值:以文学的微光,照亮儿童走向辽阔世界的精神之路,让传统文化的温度与智慧,通过一个个会呼吸的故事,在代际传承中生生不息。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学