文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

仅一个月,这场被贴上 “没有假球,全是世仇” 标签的江苏城市足球联赛就火遍全网:场均8798人的上座率超越同期中甲联赛,抖音话题播放量破2亿,10元门票被炒至500元。网友调侃徐州对宿迁是“刘邦项羽再战垓下”;南通连赢3场比赛,“听说有人喊我 ‘夺命书生’”“军书十二卷,卷卷通杀”……在这场以城市为名的“江苏十三太保内讧”、官媒参与玩梗的背后,更深层的命题浮出水面:为何“散装江苏”如此之“散”,“苏大强”又为何如此之“强”?

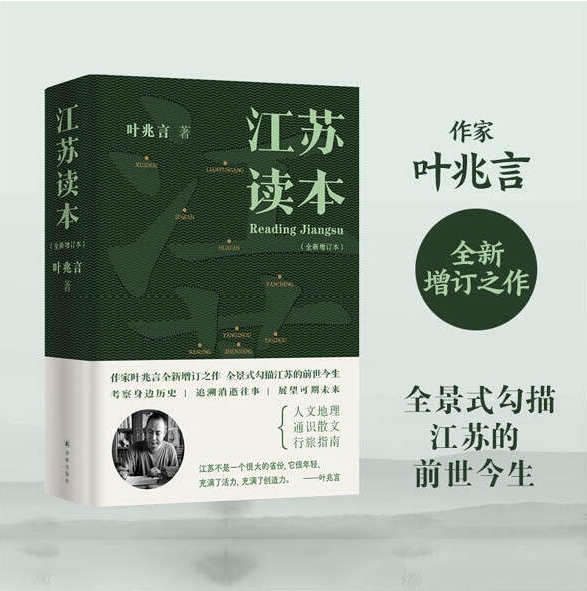

要真正看懂“苏超”的热梗和“十三太保的恩怨情仇”,还需从它们的历史文化根源说起。著名作家叶兆言的《江苏读本》全景勾描江苏的前世今生,其七万字的增补内容和对城市精神的全新解构,意外地成为了“苏超现象”与“散装江苏”的文化注脚。

在书中,叶兆言以江苏省以及下辖的十三座城市为叙述主题,从江苏的历史渊源,到江苏的当代发展;从江苏的自然地理,到江苏的文化情结;从宏观的描述,到对十三个省辖市分别从小处解读——深入浅出,纵横捭阖,写成一部阅读江苏、了解江苏的绝佳读本。

●梗的背后,是江苏各市百姓对自己城市的强烈认同

翻开江苏地图,长江与淮河如两条天然手术线,将这块凸在公鸡胸脯上的土地切割为三块:苏南、苏中、苏北。“不南不北”是江苏在中国地理位置上的一个重要特征;由于历史文化和行政划分,不少城市祖上也当过国都和省会,南京被调侃成江苏省“名义省会”也并非无迹可寻(当然也有经济上的原因);经济上更是你追我赶,历史上苏北曾一度比苏南更富裕,随着江南经济的日益繁荣,苏南人的心态也随之变化;甚至语言上也存在差异,说着江淮官话、吴语系、中原官话的人们之间也难免有些微妙的看法。

历史上的世仇变成了流量,如楚汉之争、省会之争;互黑促进了共荣,“蛋炒饭才是主食,萝卜干就是个菜”“输了水蜜桃加盐,赢了盐水鸭加糖”“扬州VS泰州:早茶之争”;普通人的热血之战——球员从职业选手到个体工商户、高中生混编,一场“你行你上”、为城市而战的全民狂欢。这些梗的背后,是江苏各市百姓对自己城市的强烈认同。

对于读者来说,阅读新增订的《江苏读本》可以更新自己对江苏的全面认知。对比增订版和此前版本的目录,读者也可以发现,增订版的每一个章节都新增了至少一个篇章的内容,在写到苏州时,增订了一篇《较大的市》,和读者们聊了聊苏州现如今的经济发展情况,在写扬州时,巧借词牌名“扬州慢”讲述扬州在古代傲睨天下的辉煌历史,又从“扬州慢”中道出它“慢”出了别样的文化韵味,找到了城市发展的新优势;写盐城时,他梳理出历史上的盐城闭塞落伍的原因,也指出了当下盐城发展所面临的生态危机问题;新增订的内容中也不乏对城市特有的饮食文化生活的补充,在淮安篇中,作家又诠释了为啥淮安人会被公认为饕餮之徒……

“一个作品写完了总会觉得有点不满意的地方,还有点别的想法,另外一个也是随着时间的推移总觉得应该要加一点东西了。”叶兆言自谦道,“如果说第一版可以打60分,这个版本能打80分吧。”基于对各地历史、文化、经济的调研和考量,叶兆言也在书中给江苏各个城市未来的发展提出了建设性的建议。此次对书稿的全新增补修订,保证了《江苏读本》的传承性和经典性,也强化了这本书独特的文化范本价值。

●解读“散装”,江苏因此更具经济文化发展优势

“散装江苏”——这是近年来网上调侃江苏的俏皮话,说的是江苏十三个市各有各的不同,每个市甚至于县、村拿出来都是实力强劲,各地的人也对自己的家乡有着强烈的归属感和认同感。说到“散装江苏”,叶兆言认为这其实是一个非常生动的形容。

“江苏确实是散装的。”叶兆言通过梳理江苏历史阐释了这一点。江苏散装得是有道理的,不仅仅是地理位置的差异,更是文化基础的不同。在三国时期,江苏南部和中部属于孙吴,以高邮和东台一线为界,北面属于曹魏。这以后,大致的总趋势就是,当中国处于统一状态,江苏的南北必定属于中央政府管辖下不同的行政区域,五花八门,名目繁多,譬如到了唐朝的时候,淮河以北的徐州、泗州和海州分属河南道,江淮之间的楚州和扬州分属淮南道,江南的润州、常州和苏州分属江南东道。 当中国处于分裂的时候,通常会以长江或者淮河为界,南边属于南朝,北边属于北朝,魏晋南北朝是这样,五代十国是这样,到了南宋,还是这样。南宋以淮河为界,淮河北面的徐州和连云港,当时都属于少数民族统治的金朝。南宋一共有九位皇帝,前后经历了152年,在这期间,江苏的南和北一直处于国与国的分裂状态,老死不相往来。江南地区经济富裕,清朝时期在江苏省设立了两个布政使,相当于两个省长,左布政使在江宁(南京)办公,负责安徽和苏北地区工作;右布政使在苏州办公,负责苏中苏南地区工作,“所以很自然地就形成了江苏‘散装’的局面,这是历史造成的。”

“散装”虽然成为调侃江苏的一个梗,不过在叶兆言看来,这种“散装”也成为江苏经济、文化得以发展的原因之一:“因为散装,江苏特别包容,特别接纳外来文化,不同文化之间得以进行交流,而且任何到江苏的‘东西’,我们都能把它变得更好。”

“以苏州为例,苏州在某种程度上是江苏最好的化身之一。比如苏州的新加坡工业园区,现在的新加坡工业园区发展得更好了。江苏文化可以抓住机会,进行转变,‘组装’得更好。”叶兆言说。

“因为‘组装’,江苏还有一个巨大的优势,组装的城市之间往往能够形成能量互补。”叶兆言没有谈历史,谈了谈未来的发展趋势,“我这一辈人,江南有很多水田,就是沼泽地,可以改良江南的气候,随着工业的发展江南几乎没有水田了。随着技术水平的提高,把长江的水通过‘南水北调’送到苏北平原,苏北大块的土地可以完成历史上苏南土地所具备的改良气候、解决粮食问题的功能。坦白说江苏确实是一个很好的地方,‘散装’的江苏从经济能量上来说,在世界版图上也应该有它的地位和分量了。”

●以苏州和南京为例,细说城市的生活特质与人文精神

值得强调的是,《江苏读本》并不是一本简单的陈述风土人情、各地土产的书,在本书中,叶兆言不过多强调所谓的地方文化,而将关注点放在了城市的精神层面。叶兆言生长在南京,出版过《南京传》这部关于南京人文地理的城市传记,那对于叶兆言眼中生于斯、长于斯的家乡分别又有怎样的特征呢?

江南出文人也是江苏一种有特色的文化符号,和江苏的经济大趋势一样,江南的文人也是相对起步较晚,然而发展十分迅速。我们已经说过,在六朝繁华之前,江南基本上就是一个没有文化的蛮荒之地,根本见不到几个像样的文化人。后来终于开始有了,开始出文人了,这可以到《世说新语》上去找,按图索骥,一抓就是一大把。六朝的江南文人,对后来的中国文化影响很大,他们一个个才华出众,骈四俪六,锦心绣口,喜欢在文章里规则上玩些文字游戏,制定了一大堆文章辞赋的清规戒律。一句话,江南文人和北方文人,本来都是同一条根上的人。叶兆言说,“南京的确是一个容易受外来文化影响的城市,它最大的特点它能够接受别人的改造,同时它始终有很多很天真的东西。”以饮食为例,“很多短视频都会用南京话调侃‘阿要辣油’这句话,其实南京人在历史上是不吃辣的,我小时候南京是没有辣油的,这是受了外来饮食习惯的影响。”此外,叶兆言指出,南京人吃盐水鸭,也是因为在元末明初时,很多回族迁入南京,让鸭馔成为南京文化的一部分。“所以南京这座城市有个特点,能够虚心地接受别人的改造,同时还始终保留很多天真的东西。”

不过,不论是“影响”还是“被影响”,其中透露的还是江苏人和江苏文化的包容性,“在中国的广东、福建、江西等地,都有客家人。为什么有客家人?中国的历史最基本的特点,是北方的汉人不断地迁徙到南方,因为没有办法融入当地,为了保护自己,所以维系了客家人这样一种民系。但江苏没有客家人的概念,因为江苏特别宽容,外来人很顺利地就融入江苏当地文化。”(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码