文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

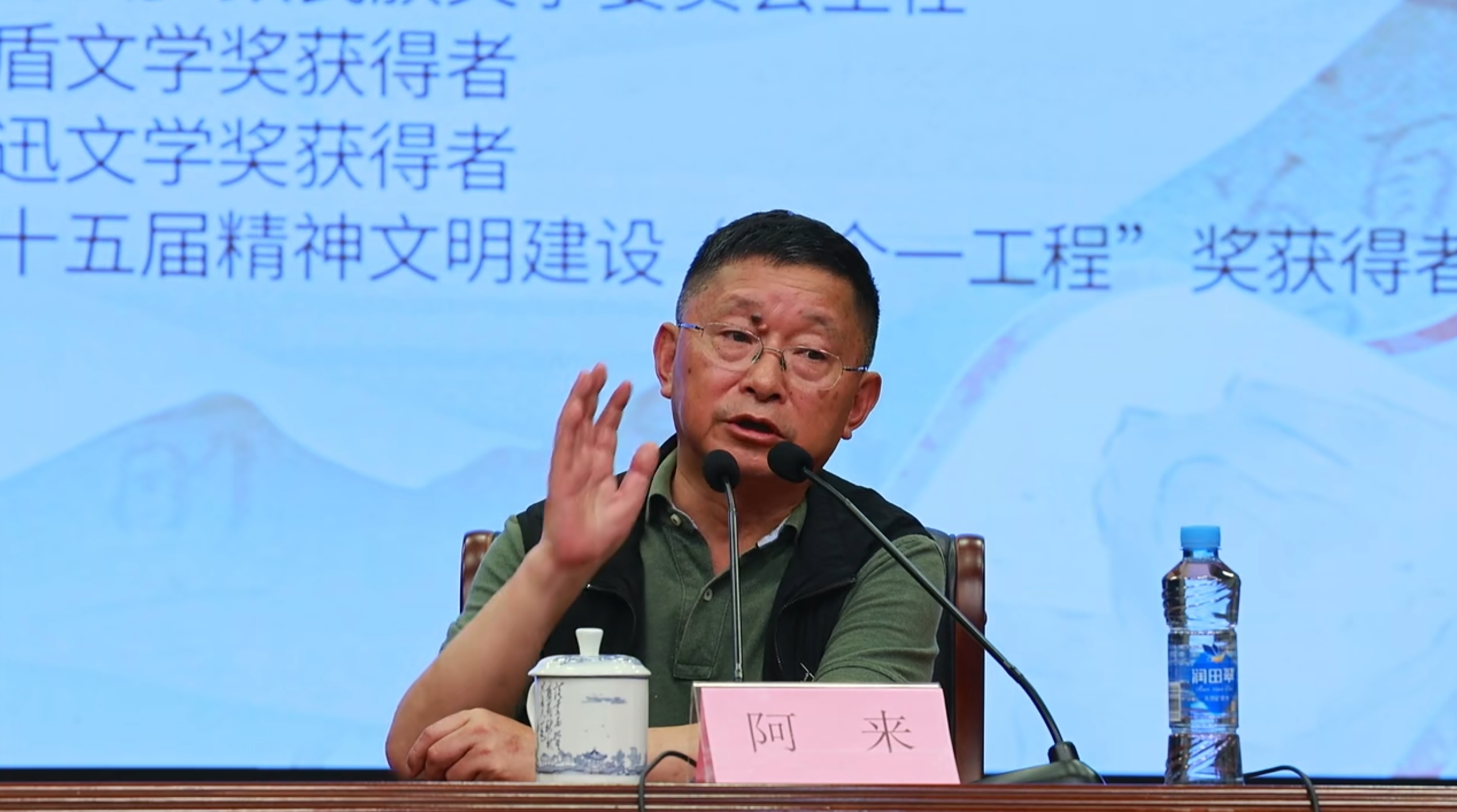

5月11日,由江西省文联主办,江西省作协、江西省文联组联部承办的“江西文艺・名家讲堂”文学专场活动在江西省文联举行。中国作协副主席、四川省作协主席,茅盾文学奖、鲁迅文学奖获得者阿来以《历史文化资源与文学创作》为题,带来了一场长达两小时的精彩讲座。这位以《尘埃落定》闻名的作家,结合自身创作经历,从文学的本质、创作危机的突破、历史文化与文学的共生关系等多个维度,深刻阐释了如何在历史文化资源中汲取养分,构建独特的文学世界。活动由江西省作协主席曾清生主持。

●文学是自我建构的旅程:从模仿到独创的觉醒

讲座伊始,阿来便以坦诚的态度解构了外界对作家的常见认知。他笑言,当主持人介绍他的文学成就时,他甚至产生了“陌生感”,因为公众往往聚焦于作家的作品数量、奖项和版税,却忽略了文学最核心的“产生机制”。

“我不是专门来做讲座的,因为我自己觉得要是特别会讲话,我就不会写,我天天讲就没有写作的冲动。”这种谦逊的态度背后,是阿来对文学创作本质的深刻理解。他提到,自己从未将文学视为一种“职业”或“结果导向”的事业,而是将其视为“自我学习、自我提升、自我建构的过程”。“至于说顺便写了一些书,其实更多的时候是这一生自己通过文学发生了变化,从简单变得比较丰富,从比较浅薄变得稍微有点深刻,从知人论世,年轻时候可能比较愤怒,比较偏激,慢慢变得客观,变得比较懂得中庸之道。我觉得这个可能才是文学带给我个人的最大收获,或者说它在我自己一点从简单走向成熟的过程当中,起到非常巨大作用的一个途径。”

忆及自己的文学之路,阿来坦言,因为出生成长都在偏远的小山村,16岁才第一次听到“文学”这个词,20世纪70年代读到的第一本课外书是《水浒传》。但这种晚熟的文学启蒙并未阻碍他的创作热情,反而让他对文学产生了更纯粹的热爱。1977年恢复高考后,他考入马尔康师范学校,成为一名中学教师。中专师范,遂成其迄今为止最高学历。后来,他逐渐接触到更多文学作品,但始终保持着独立思考的精神:“学中文、学文学这件事情,我觉得可以不到学校里去,可以自己学。”这种“自学”的理念贯穿了阿来的创作生涯。

在目睹学校的同事们纷纷投身写作后,阿来也加入其中,短短几年间便出版了一本诗集《梭磨河》和一本小说集。阿来坦言,自己在创作初期曾陷入模仿的泥沼。他提到,年轻时“向前人致敬”是常态,无论是海明威、福克纳,还是李白、杜甫,都是他学习的对象。然而,这种模仿最终让他陷入困惑。尤其是当意识到自己的作品 “大部分属于二流三流四流”,且缺乏独创性时,阿来更陷入了深刻的自我怀疑:“如果我要写一辈子,就写这样的东西吗?”“如果我们只是使用语言天天书写,那会出现什么情况?我们在不断地制造一个虚假的,或者对已经创造过的世界的简单模仿。”

这种危机感促使阿来重新思考文学的价值。他引用哲学家维特根斯坦的观点:“语言很重要,语言即世界,哪有一个真正的客观世界呢?只有通过语言记录过、书写过那个世界才是一个真的世界。”这一思想让他意识到,每个作家的语言世界都是独特的,“法语里的世界跟中文里的世界能一样吗?不一样。”在阿来看来,文学的价值在于通过个人的语言、情感和思想,重新提炼与组织现实世界,构建一个“既来源于现实,又不同于现实”的艺术世界。文学创作的核心在于“独创性”:“对文学艺术来讲,独创性是如此重要。从古到今都是这样。”

●行走与阅读:在历史文化中寻找创作密码

面对 “文学何处去” 的追问,阿来从中国传统文人的“读万卷书,行万里路”中获得灵感。他意识到,文学与土地、历史的关系,不应停留在口号,而需通过脚踏实地地探索与学习来建立。

阿来以自己的创作经历为例,讲述了“行走”如何成为他文学创作的灵感源泉。他提到,为了突破瓶颈,他决定从自己生活的土地入手。他发现,中学历史教学中宏大的“大历史”(如春秋争霸、汉唐繁盛、工业革命、法国大革命)缺乏与个人的联结,而家乡的“小历史”却鲜有人记载。于是,他耗时三年,徒步踏勘8万平方公里的土地,收集关于当地18家土司的历史资料,成为土司史专家,“从明代清代一直到民国,我见证了土司制度的终结”。这段经历不仅填补了他对地方文化的认知空白,更催生了代表作《尘埃落定》,“以史诗般的笔触,重构了民族记忆的隐秘脉络”。

1994年,阿来在老家白桦树林旁的书桌前开始创作。随着季节更替,小说《尘埃落定》的情节与自然景观同步演进:春天白桦树萌芽,小说开篇;夏天绿海翻涌,情节走向沸腾;秋天黄叶飘零,故事迎来高潮;冬天白雪覆盖,以“落一片白茫茫大地真干净”般的苍凉收尾。这部融合了地方史、个人体验与文学想象的作品,以独特的视角展现了土司制度的兴衰,成为中国当代文学的经典。当编辑建议写下集时,阿来断然拒绝:“我要的是自我建构,不是重复套路。”

《尘埃落定》的成功并未让阿来止步。他延续“行走即学习”的理念,将目光投向更广阔的自然与科学领域。前几年的那段特殊时期,他深入昆仑山、可可西里、唐古拉山等三江源地区,在海拔4000—5000米的高原上,一寸寸踏勘长江、黄河、澜沧江的源头,“这片土地上的草树鸟兽、水流地貌,决定了能往长江、黄河的下游输送多少水”。他不仅考察历史人文演变,更系统学习地理学、水文学、动物学、植物学,最终写成散文随笔集《去有风的旷野》和非虚构作品《大河源》。

“那片土地养育了我,让我学会了用眼睛去看,用耳朵去听,用心去感受。我们行走不仅是一种身体上的移动,更是一种心灵上的探索。在行走中,我们能够更深入地理解世界,更真实地感受生命。”在阿来笔下,旷野不仅是独特的山脉水文,更是他倾听自然万物的生命之歌,拓展自己内心世界的对话者。他感慨道:“地球在其演化史上,造就了不同的自然奇观……但它们仍属于同一个生命共同体……人类生活的不同世界原本属于同一个世界。”

●文学的本质:真善美的统一

阿来在演讲中多次强调,文学的核心在于“真善美”的统一。他提到:“什么是真善美?善是动机。我们都希望这个世界好,如果世界不够好,我们就用语言创造一个比现实更好的世界。美是什么?美是形式。对小说来讲,美是好的语言、好的结构、好的节奏。真是什么?真是追求。”

阿来认为,文学的真实性并非对现实的简单复制,而是通过语言对现实的提炼与重构。文学的真实性在于创作者对世界的独特视角。

以《尘埃落定》为例,阿来通过虚构的“傻子少爷”视角,展现了藏区土司制度的兴衰。这种“以虚写实”的手法,既保留了历史的真实感,又赋予了作品艺术的张力。他解释道:“这个世界是对现实世界的观察体认,但它经过了你的情绪、思想、审美的重新提炼和组织。”

阿来认为,文学不仅是个人的表达,更是一种社会责任的体现。他特别强调,当代文学不应忽视对生态与人文的关注。例如,《大河源》一书便是他对三江源地区生态与人文的深刻记录。他提到:“生态不是一个简单的词,是众多生命构成的一个交响与合唱。”这种对自然与生命的关怀,正是文学“善”的体现。

在《大河源》里,阿来以独特的文学视角,带领读者穿越时空,从巴颜喀拉山脉的源头出发,沿着黄河的脉络与纹理,探寻中华民族的精神之源,其文字不仅是对黄河源区自然景观的深情描绘,更是对中华文明多元一体格局的深刻思考。阿来坦言,把这本书献给读者,只有一个愿望:“读了这本书,更好地热爱祖国的大好河山,更真实地拥抱生命之美。”在他看来,认识土地不是为了征服,而是理解我们如何被自然选择。当人们真正读懂每株草木的进化史诗,才能获得与万物共生的智慧。

阿来认为,文学的“美”体现在语言与形式的完美结合。他仍以《尘埃落定》的创作为例,解释道:“小说是个艺术语言的艺术,它的艺术性不能忽略。像一只鸟在天空飞行,大家没见过用一只翅膀飞的鸟吧?我们见到的都是两只翅膀平行飞行的鸟——一只翅膀是内容与思想,另一只翅膀是语言、形式与审美。”这种对语言的极致追求,使得阿来的作品兼具思想深度与美学价值。他提到,自己在写作时始终注重“举重若轻”的表达方式:“今天看来,大家认为我写得很轻巧,但我是用了三四年的时间,在8万平方公里土地上踏勘。”这种“重剑无锋”的创作理念,正是文学“美”的核心。

●文化的力量:从方块字到文明的感召

阿来在演讲中多次强调文化的力量。他提到:“唐代很厉害,如今谁家还有唐代的钱?汉代很厉害,如今谁家还住在汉代的房子里?今天我们在说汉,在说唐的时候,其实说的都是文化。”

阿来认为,传统文化并非“过时”的象征,而是现代文学创作的重要资源。他以杜甫、李白等唐代诗人为例,指出他们“一直在中国的土地上漫游”,用诗歌记录历史与自然。这种“行走与书写”的传统,为当代作家提供了重要的启示。杜甫“背一捆书漫游”,岑参两度出使西域写下“大漠孤烟直,长河落日圆”,王维“单车欲问边”成就边塞诗经典。这种“行走与读书结合”的传统,正是中国文学扎根土地的根基。他坦言,自己行走西域时,必带岑参诗集与《旧唐书》《新唐书》,试图通过古诗、史书与考古发现,重构唐代西域的文学图景——尽管多次走访河西走廊仍未动笔,“因为我还没有弄明白,还要读书,还要行走”。

他提到,自己在创作中始终关注“地方性”与“文化性”:“我们要把写作当成一个一生的事业。其实,写作的功夫在室外。室外在哪里?在路上。路上才有时代,路上才有土地,路上才有人民,路上才有山水。”

阿来强调,文学创作需要建立在文化自信的基础上。他提到:“我们不是用世界上独一无二的方块字在写作吗?这个文字的生命力在于它生生不息的创造力。”因此,他呼吁作家们“不要被某些文学体裁拘束得那么紧。文学是追求解放的,而不是把我们自己画地为牢”。

他以自己的多体裁创作为例,说明文学形式的多样性:“我写过小说、散文、诗歌,也写过非虚构作品。为什么?因为我要打开一个新的领域和新的世界,而不是找到一个套路。”这种“不断突破”的创作态度,正是文化自信的体现。

孔子曰:“故远人不服,则修文德以来之。” 阿来认为,自己作为藏族作家,之所以能在汉语文学中获得认可,正是源于“文德”的力量——汉字的魅力、中国文化的包容性,让不同民族的创作者得以共享同一个精神家园。

两个小时的讲座中,阿来数次提及 “学习”“行走”“建构” 这三个关键词。他用自己的创作轨迹证明,文学绝非空中楼阁,而是深深扎根于历史文化的土壤。从偏远山村的《水浒传》启蒙,到土司史的田野调查;从模仿经典的迷茫,到用汉语重构藏地文化;从小说创作到跨学科书写,阿来始终在践行 “读万卷书,行万里路”的古老智慧,将个人生命体验与宏大的历史文化叙事融为一体。

这场讲座不仅是一次创作经验的分享,更是一声号召:文学创作者应重拾对历史文化的敬畏,在行走与阅读中寻找灵感,用独特的语言建构属于这个时代的精神世界。正如阿来那振耳发聩的谆谆教导:“行走让我们认识世界、深入世界、呈现世界,这样人生才可能走向开阔。我们在大地上行走,需要下功夫了解它的地理史、文化史,知道这些生命体的名字,才能书写这片大地、获得个人丰富的生命体验。”(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读