文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

唐代诗人中,真正显达者并不多,高适算是比较突出的一个。《旧唐书》说:“有唐以来,诗人之达者,惟适而已。”他曾担任刑部侍郎、散骑常侍,在六十一岁的时候,晋封为渤海县侯,是唐代历史上仅有的因军功而至封侯的诗人,可谓荣耀加身,着实令无数苦读苦吟苦苦求索的诗人艳羡不已。而事实上,高适之“达”并非一帆风顺,他的仕进之路,其实也是一段艰辛的逆袭之路。

首先,高适并没有一个值得炫耀的起点。他是渤海蓨县(今河北景县)人,祖上都做过一些不入流的小官,十几岁时,在父亲去世之后,他便移居于宋州宋城(今河南商丘睢阳)一带,靠着向亲朋好友索求借贷维生。《新唐书》说他“少落魄”,大致就指这段时间。可以说,这样一个毫无优势可言的家世出身,对于高适而言,既是动力,也是阻力:因为要光耀门庭,就必须谋求仕进之路,这让高适早早就开始为求取功名做着积极的准备,而要求取功名,没有很好的人脉,缺乏仕途的引荐人,又注定让这个盛唐才子经历一番痛苦的磨砺。

二十解书剑,西游长安城。

举头望君门,屈指取公卿。

国风冲融迈三五,朝廷欢乐弥寰宇。

白璧皆言赐近臣,布衣不得干明主。

归来洛阳无负郭,东过梁宋非吾土。

兔苑为农岁不登,雁池垂钓心长苦。

世人遇我同众人,唯君于我最相亲。

且喜百年有交态,未尝一日辞家贫。

弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春。

欢娱未尽分散去,使我惆怅惊心神。

丈夫不作儿女别,临歧涕泪沾衣巾。

——高适《别韦参军》

这是若干年后高适写给一位韦姓参军的送别诗。诗看似是在送别友人,其实更是在讲述自己早年不堪回首的经历。“二十解书剑,西游长安城。举头望君门,屈指取公卿”,可以想见,当年刚刚二十岁的高适曾经是何等意气风发,何等踌躇满志!当书与剑一起装进他远赴长安的行囊,他坚信此一去,必当“屈指取公聊”——以自己的才学,可以立取功名。

然而,无情的现实却给了这个来自河南的后生当头棒喝。真正走进长安这座当时世界的轴心,最大的都市,他才意识到,自己不过是鲜衣怒马的贵族眼中的一粒沙尘。“白璧皆言赐近臣,布衣不得干明主”,在干谒之风盛行的唐代,两手空空来到长安的高适,注定是两手空空地返归故乡。科举落第如同一场凄风冷雨,给信心满满乘兴而来的高适浇了个清醒,浇了个通透。“归来洛阳无负郭,东过梁宋非吾土。兔苑为农岁不登,雁池垂钓心长苦”,以苏秦自比的高适在首次赶考碰壁之后,并没有马上准备再次踏上科举这座“独木桥”,而是躬耕垄亩,雁池垂钓,彻头彻尾地要当一个农民了。当然,作为诗人的农民高适还保留着一点诗人的狂放不羁,“弹棋击筑白日晚,纵酒高歌杨柳春”;这个二十岁的年轻人一边在迎迓着岁月,一边在消解着岁月;而每个村民都能看出来,高适并不属于宋州,只要有机会,他迟早都要走出去,实现自己建功立业的人生梦想。

开元十八年(730)秋,不甘寂寞的高适终于打马上路了。此番他要前往的,是燕赵蓟门一带。这是一次没有多少实质性目标的出行,他没有可以投奔的高官,没有可以赴任的职务,他的出行,更像是一次生命里的寻找,一次精神上的浪游。“郑公经纶日,隋氏风尘昏。济代取高位,逢时敢直言。道光先帝业,义激旧君恩。寂寞卧龙处,英灵千载魂”,经过贞观名臣魏徵的故居,高适心生感慨,借古人酒杯浇心中块垒;“代公实英迈,津涯浩难识。拥兵抗矫征,仗节归有德。纵横负才智,顾盼安社稷。流落勿重陈,怀哉为凄恻”,拨开武周名将郭元振老宅前的衰草,高适抚今追昔,渴望有朝一日能马上封侯;“梁公乃贞固,勋烈垂竹帛。昌言太后朝,潜运储君策。待贤开相府,共理登方伯。至今青云人,犹是门下客”,拜谒武周名臣狄仁杰的祠堂,高适擂胸而呼,吞吐着建功立业的豪情……而当他的瘦马浪迹到蓟门,他思想的闸门更是被彻底打开。彼时的蓟门,已是大唐的边地,这里粗砺的风土和铮鸣的鼓角,让高适的内心沸腾着,奔涌着,燃烧着。在碣石,这个从梁宋内地走来的年轻人第一次见到了苍茫浩瀚的大海,拍岸而起的每一朵浪花,都被摄入诗人的笔端;在卢龙,这个大唐重要的边防要塞,高适“倚剑欲谁语,关河空郁纡”。最重要的是他在蓟门用诗歌记录的足迹:“蓟门逢古老,独立思氛氲……勋庸今已矣,不识霍将军”,这是他对边地军队赏罚不均的现状发出谴责;“戍卒厌糠核,降胡饱衣食”,这是他对边地过分强调边功发出的一声忧叹;“羌胡无尽日,征战几时归”,这是他对久戍难归的兵卒们投以同情……彼时的高适,不过是一介布衣,但他的诗歌中已经有一种大情怀,伤己的同时,更多的还是怀抱一颗忧国忧民之心。作为诗人的高适也许不会想到,他在边地几乎可以说是漫无目的的浪游,会为自己日后成为大唐边塞诗的旗手奠定坚实的根基。当刁斗覆压住炊烟,进而变成寒夜里的梆音,高适,无人引荐无人聆听的高适,只能打马而返。边地的幕府里并没有他可以晋身仕途的机会,而他在两年浪迹的过程中,最大的收获是以一个旁观者的视角审视了大唐的边塞:这种审视,是杂糅着个人悲怆的审视;这种审视,更是带入了家国情怀的审视。从这个角度看,蓟门的浪游对高适而言,更像是一次必要的生命意识的叩问,一次必要的扭动命运的发力!

回到宋州之后,不甘心的高适很快便再赴长安参加了科举考试,但能攀上这部“登天之梯”的人毕竟凤毛麟角,高适再次落榜了。这一次,他没有那么急着回家乡,而是在长安逗留了一段时间。长安的繁华热闹让高适目不暇接,而更让高适对长安生出留恋的是在这里他结交了一批可以心声互答的文友。在和颜真卿、张旭、王之涣、王昌龄这些诗文同道雅集唱和中,高适收获着创作的灵感,同时,也在一杯浊酒一盏淡茶之间,找到了一个可以释放郁闷的出口。

当然,长安对于布衣之身的高适而言并不是久留之地,不久高适便再次回到了宋州。这一次回乡,也许连高适都不会想到,一待就是十年!而成就他个人名声的诗作也正是创作于这十年之间!高适所处的梁宋一代当然不是边塞,但高适的边塞诗却在这里实现了质的飞跃。当他静坐书斋心游万仞的时候,他的眼中浮现出的不是宋州风物,而是遥远的蓟门,而当他提笔落墨,他的字里行间,已是悲壮豪犷的边塞长歌。《燕歌行》,作为高适边塞诗的一记绝响,正是从这里飞进了歌舞升平的盛唐!

汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。

男儿本自重横行,天子非常赐颜色。

金伐鼓下榆关,旌旆逶迤碣石间。

校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。

战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。

大漠穷秋塞草腓,孤城落日斗兵稀。

身当恩遇恒轻敌,力尽关山未解围。

铁衣远戍辛勤久,玉箸应啼别离后。

少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。

边庭飘飖那可度,绝域苍茫更何有。

杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。

相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。

君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。

——高适《燕歌行》

作为乐府古题,《燕歌行》对于唐代诗人们并不陌生,汉朝作为一个特有的意象,更是常被诗人们摄入影射现实的笔端,但高适的《燕歌行》一出,还是让这位身处中原的诗人的名字不胫而走。“汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。男儿本自重横行,天子非常赐颜色”,当这四句诗横空出世,高适已经总领起一种豪迈雄壮的调子,而此后,随着榆关、碣石、瀚海、狼山这些边塞独有的称谓相继出现,当羽书、铁衣、白刃、 刁斗这些边塞特有的物象接踵而至,高适已经在用他充沛的才情为我们勾勒出一幅奇峻壮观的边关图景。当然,如果说这位在书斋中完成边塞诗的诗人和同一时期的另一位边塞诗旗手岑参有什么不同,那就是高适在诗歌中注入了更多悲天悯人的情怀。“战士军前半死生,美人帐下犹歌舞”“少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首”,随着这些句子的喷薄而出,我们隔着历史的烟尘,仿佛依然可以看见高适悲悯的目光,尤其是最后一句“君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军”,更是势压全篇,作者虽不在边塞,但我们已然能够感受到边塞戍卒对爱惜士卒的飞将军李广的深情召唤!

在宋州的十年,高适胸怀着边关的风刀霜剑,也在迎来送往众多行经宋州的文友至交。他和李白、杜甫这两颗盛唐诗坛的双子星相见恨晚,一起同游梁宋,一起凭吊古迹,一起饮酒赋诗,也一起抒发着功业无成的愤懑,而在彼此的唱酬赠别中,一介布衣的高适,更多以一种不曾衰减的豪情为友人壮行,为自己鼓劲。

千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。

莫愁前路无知己,天下谁人不识君。

——高适《别董大》

《别董大》,高适一共写了两首,但这首传诵最广,为什么呢?我想当然是因为这句 “莫愁前路无知己,天下谁人不识君”。天宝六载(747)春,吏部尚书房琯被贬出朝,门客董庭兰也被迫离开长安。身为琴师的董庭兰古琴弹得出神入化,但当时流行胡乐,能欣赏古乐的并不多,所以董庭兰一直都曲高和寡,尤其是这次又灰头土脸离开长安,心情的郁闷更是可想而知。就在这年冬天,董庭兰来到了河南宋州,在这里见到了老朋友高适。高适好像对这位老兄的长吁短叹视而不见,在一起干了几杯酒后,提笔就给排行老大的董庭兰写了两首诗,尤其一句“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”,就像是突然摔碎了一只酒碗,让董庭兰酒醒了一半:是啊,有这么一句励志的话揣进行囊,再继续前行可得挺直腰板儿啦!

其实,高适的这首诗又何尝不是写给自己的呢?这个时候,高适已经四十多岁了,但仍然是漂泊的状态,直到董庭兰见到他,他还是饥一顿饱一顿,过着贫寒的生活。然而尽管如此,高适却从没唉声叹气,他一边继续埋头苦读,一边交游,等待着机会。

天宝八载(749),高适寂寥的生活终于迎来了一次难得的转机。就在这年八月,朝中重臣张九龄的弟弟张九皋,听闻高适其才,“深奇之”,遂举荐其参加朝廷有道科考试,结果一举中第。多年寒窗苦读的高适一朝金榜题名,心中的喜悦当然是难以名状的。“褐衣不得见,黄绶翻在身”,在行将知天命之年得以黄绶在身,高适的人生眼看就要进入上行的通道。他被任命为封丘尉,这样一个县尉之职,当然不是高适心中的理想,但他还是去赴任了,毕竟这是自己入仕的第一步,毕竟不必再经受衣食不给的磨砺。然而,任封丘尉的第二年,在受命向蓟北送新征的士兵返程途中,高适还是下定了辞职的决心。之所以铁定了要挂印而走,则是因为在封丘尉任上的他并不快乐,当这种不快乐被生性不羁的高适以诗歌的形式呈现出来,我们看到的,是和当年陶潜辞官一样的无奈心境。

我本渔樵孟诸野,一生自是悠悠者。

乍可狂歌草泽中,宁堪作吏风尘下。

只言小邑无所为,公门百事皆有期。

拜迎官长心欲碎,鞭挞黎庶令人悲。

归来向家问妻子,举家尽笑今如此。

生事应须南亩田,世情付与东流水。

梦想旧山安在哉,为衔君命且迟回。

乃知梅福徒为尔,转忆陶潜归去来。

——高适《封丘作》

“我本渔樵孟诸野,一生自是悠悠者。乍可狂歌草泽中,宁堪作吏风尘下。”也许有人会说,高适太不珍惜这一得来不易的官职了,毕竟年近半百,能求得个可解温饱的职位也该知足了。然而,这就是中国文人,真正的文人,是不会将就的,他们宁可狂歌于草泽之间,也不愿作吏于风尘之下,不愿为斗米而折腰!挂印辞职的高适毅然决然地投给了封丘一个背影,他的脚步向着长安迈去。在长安,他的文友们在热情地期待着他的到来,崔颢、杜甫、储光羲、綦毋潜、岑参张开双臂,都在以最纯粹的文人之心迎候着这位诗坛老大哥,而辞官赶来的高适显然也在与文友们的游历畅饮过程中,找到了生命中一段难得的闲放时光。

高适的命运出现逆袭,是在天宝十一载(752)。就在这一年,时任陇右节度使的大唐名将哥舒翰看中了他,邀请他加入自己的幕府。能够参军报国,让高适特别兴奋。早在当年赴蓟门浪游时,高适就在找寻着从军的机会,没想到这个梦想会在自己近五十岁的垂老之年姗姗迟来。“男儿功名遂,亦在老大时”,对于老友在这个年龄还能从军西北,杜甫给予的是热情的鼓励。离开长安向西进发的高适在对即将见到的哥舒翰充满感激的同时,更是充满了建功立业的豪情。“浅才登一命,孤剑通万里。岂不思故乡?从来感知己”,按住腰间的佩剑,银须暗生的高适并没有感觉自己的衰老,相反,他觉得,自己的路,刚刚开始。

高适是在陇右节度使驻地鄯州西平郡见到哥舒翰的。见到这位战功卓著的名将,高适顿生仰慕,而哥舒翰对高适也是“见而异之”,遂“表为左骁兵曹,充翰府掌书记”。如果说第一次出塞奔赴蓟门,对于高适而言,是一种没有目标的浪迹,第二次出塞再赴蓟门,是为了完成一件令人心烦的差使,那么当高适在生命的暮年第三次出塞,来到西北边陲,他已是豪情万丈,踌躇满怀。翰府掌书记虽然不是什么像样的官职,但比起困于公门忙于琐事的封丘尉,这个位置,不仅可以让高适感受到朔漠的雄奇风光,更可以真正谛听到边关风驰电掣的马蹄声。

正是在这样一种豪情的驱动下,高适的边塞诗创作开始呈现井喷之势。在马嘶弓鸣声里,“铁骑横行铁岭头,西看逻逤取封侯。青海只今将饮马,黄河不用更防秋”,这是高适在饱蘸笔墨,对跃马横刀的哥舒翰极尽赞美;“万里不惜死,一朝得成功。画图麒麟阁,入朝明光宫”,这是高适在歌颂边功的同时,抒发自己“画图麒麟阁”的愿望;“黄云白草无前后,朝建旌旄夕刁斗。塞下应多侠少年,关西不见春杨柳。从军借问所从谁?击剑酣歌当此时。远别无轻绕朝策,平戎早寄仲宣诗”,这是高适在以气势磅礴的笔锋为浑将军送行,清人赵熙批此诗道:“浑将军得此一诗,胜于史篇一传”……在边关的风雪与寒霜中仗剑而歌,华发已生的高适在状写战争、为不知名的将士立传的同时,也在让自己逆向生长。他是笔走龙蛇的诗人,更是跃马沙场的军人,两种身份叠加在一起,高适陡然发现,这才是自己应有的样子。

而高适对生命真正的逆袭,还是因为随后的安史之乱。天宝十四载(755),安史之乱爆发,唐玄宗下诏哥舒翰讨伐叛军。哥舒翰本意据守潼关,可奸相杨国忠却逼迫其出关迎敌,结果兵败被俘,变节投敌。潼关失守后,唐玄宗被迫出走四川,身在乱军中的高适没有被叛军的功名利禄所引诱,冒死抄小路星夜兼程,追上了唐玄宗。此时,大臣们对哥舒翰是一边倒的谩骂之声,高适却站出来勇敢地替哥舒翰说了公道话。不仅如此,面对这位被迫逃亡的皇帝,他不卑不亢,有理有据地分析了潼关失守的原因。唐玄宗非常认同他的说法,提拔他为侍御史,不久又任命其为谏议大夫,任命的制文是这样说的:“侍御史高适,立节真峻,植躬高朗,感激怀经济之略,纷纶赡文雅之才。长策远图,可云大体;谠言义色,实谓忠臣。”受命于危难之秋的高适没有因为仕途的平步青云而沾沾自喜,相反,却如履薄冰,在谏议大夫的位置上恪尽职守,“负气敢言,权幸惮之”。尤其是当房琯向玄宗建议,将天下分封给太子李亨、永王李璘、盛王李琦、丰王李珙诸子,高适更是预见到可能导致的危机,“盛言不可”,但玄宗并没有采纳。很快,高适的这种担心就变成了现实,至德元载(756)十二月,永王李璘自江陵东下,直取金陵。肃宗对当时高适提出的不可分制的切谏记忆犹新,马上“召而谋之,适因陈江东利害,永王必败”,肃宗大喜,遂任命其为淮南节度使,与来瑱、韦陟一起率军讨伐永王。这是高适决然不会想到的。就在几年前,还只是供职哥舒翰幕府不在朝廷编制的区区幕僚,而历经安史之乱的硝烟和改朝易主的风云变幻,高适,曾经三次走向边塞的高适,曾经用荡气回肠的诗歌树立自己边塞诗旗手地位的高适,彼时已然以从三品朝廷命官的身份披挂上阵,在五十余岁的人生暮年,吹响了出征的号角,开启了一段壮丽的军旅生涯!

高适的东征很顺利,在未渡淮水之前,便实施了一系列策反之计,而当他率领的部队渡过淮水,众叛亲离的永王已经兵败自杀。这次平叛之后,高适又受命参与讨安史叛军,解救睢阳之围,以一个将军的形象书写一个诗人的传奇。当他在唐代宗广德元年(763)迁任剑南节度使,再次以六十岁的高龄抵御吐蕃的入侵,人们看到,这位当年在蓟门、在陇西用诗歌彰显自己名字的文人,已经变成了一位老当益壮击敌于千里的军事统帅。尽管此番与吐蕃的交战“师出无功”,松、维等州寻为蕃兵所陷,他自己也为严武所代,但唐廷对这位臣子的任用并未削弱。回到长安后,高适被“用为刑部侍郎,转散骑常侍,加银青光禄大夫,进封渤海县侯,食邑七百户”。第二年正月,高适病逝,朝廷“赠礼部尚书,谥曰忠”,可谓极尽哀荣。

高适字达夫,事实上,在这位“达夫”身上,那些失意的文人在羡慕他晚来的通达显赫的同时,更应看到一条生命的逆袭轨迹,而这条轨迹的拐点,其实早在高适吟出那句响遏行云的“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”时,就已经开始了……

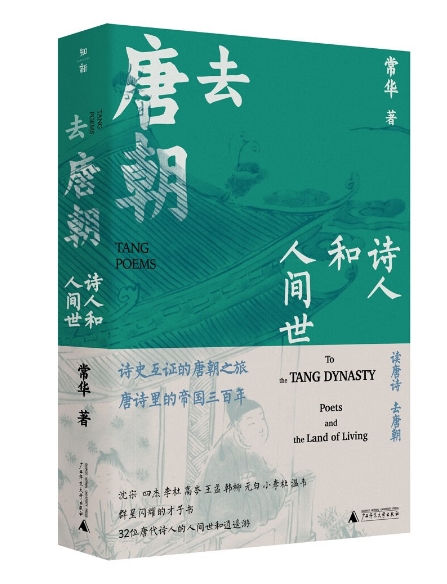

(摘自《去唐朝——诗人和人世间》 常华/著 广西师范大学出版社/出版)

编辑:殷华 二审:周华 三审:马驰

一校:王欣 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读