文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

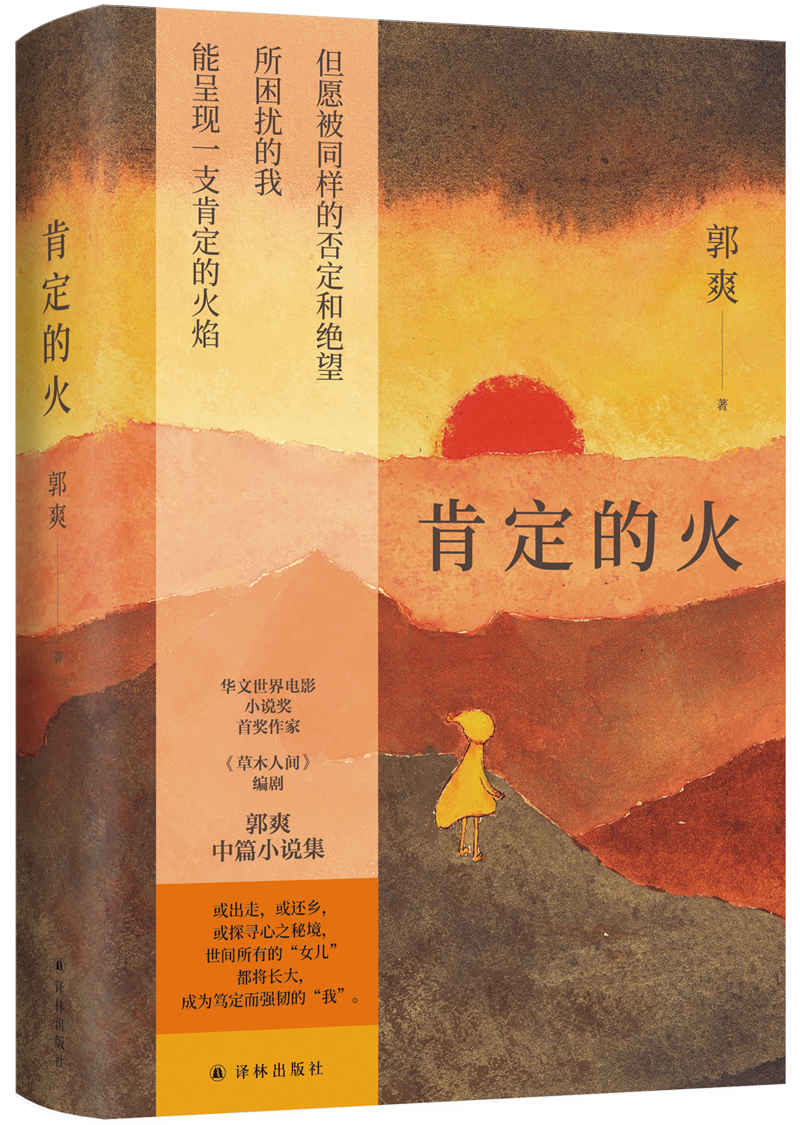

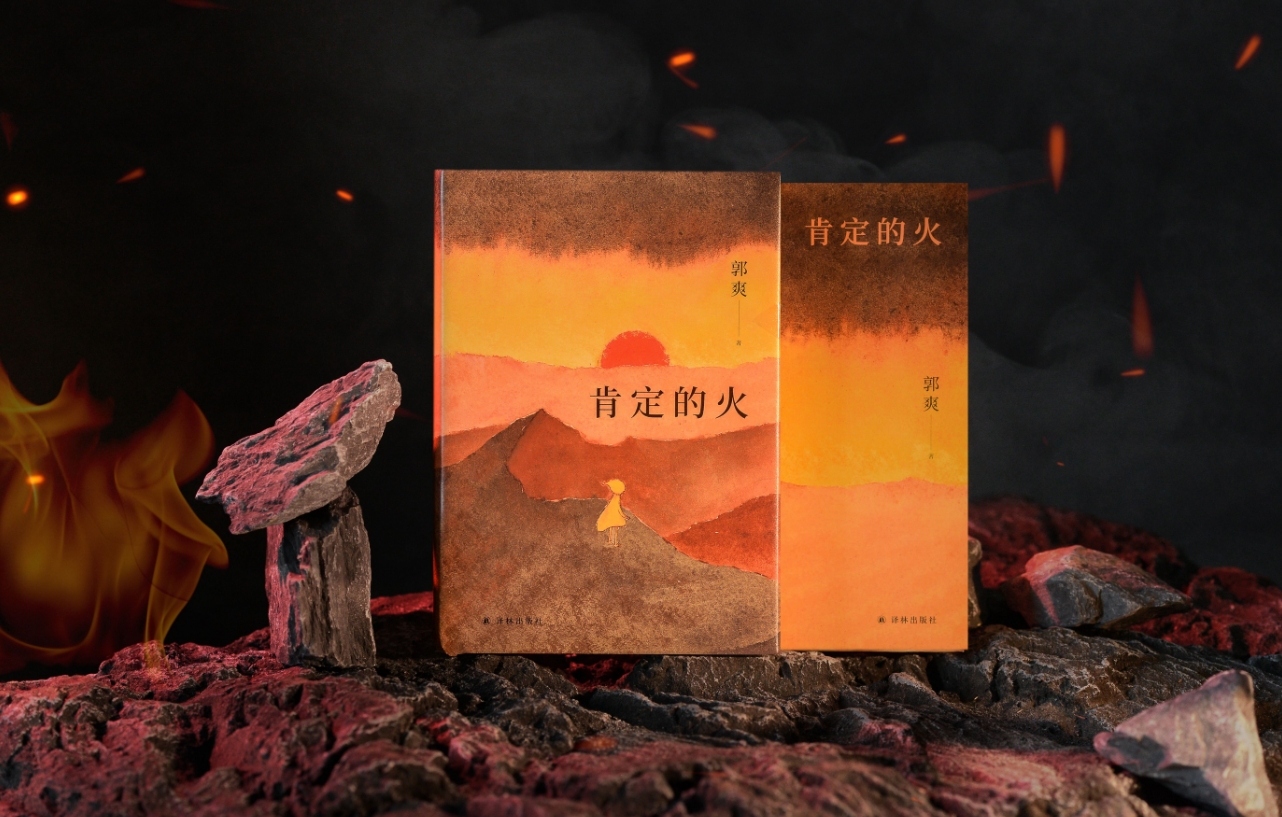

作家郭爽的中篇小说集《肯定的火》,以三篇独立却相互映照的作品——《拱猪》《九重葛》与《烧画皮》——构建出一幅关于成长、亲情与自我觉醒的文学图景。这部作品不仅展现了作者对普通人生活的深刻体察,更通过细腻的心理描写与虚实交织的叙事,揭示了代际关系、时代洪流与个体命运之间的复杂纠葛。正如小说家格非所言:“郭爽的作品有深度、烟火气、扎实感。”她的文字既扎根于现实土壤,又在精神层面升华为对“成为自己”的哲学追问。

母女关系的撕裂与重建

在#00后整顿职场#这一热搜点燃各大社交平台后,一个续集式的#00后整顿职场破产了#的热搜又火了,立志“整顿职场”的00后,开始拥入豆瓣小组“45度人生互助会”,感叹不想“躺平”也不想“内卷”的“45度人生”殊为不易。年轻人开始意识到,生存压力似乎更紧迫些。而这转变中的心路历程,恐怕连当事人都难以言明。

或许我们都有这样的心路历程:20岁时迷茫,30岁时焦虑,40岁时蓦然惊醒——我们努力追赶社会的时钟,内心的小火苗却越来越微弱。作家郭爽在《肯定的火》里写透了这代人的成长之痛。作为华文世界电影小说奖首奖作家、电影《草木人间》编剧,她用三个跨越年龄层的故事,揭开了现代人,尤其是现代女性最隐秘的成长困境。

《肯定的火》中最鲜明的主题之一,是对母女关系的多维呈现。在《拱猪》中,青春期少女伍珊与母亲丁小莉的冲突,被浓缩在一场关于“网名”与“追星”的对话中。书中写道:“丁小莉仰着脖子,眼睛恶狠狠地扫射着她们两个:‘季末,季末是哪个?’半晌,伍珊怯怯地说了声:‘是我。’丁小莉大声高气地说:‘带陌生人回来不说,连名字也要改了?’”这段文字以极具张力的对话,展现了母女之间因代际差异而产生的隔阂。母亲的焦虑与女儿的叛逆,既是个人情感的碰撞,也是时代价值观的冲突。

然而,郭爽并未将这种冲突简单化为对立,而是通过细节的铺陈,揭示了母女关系中隐藏的爱与理解。例如,丁小莉虽严厉斥责女儿,却始终无法掩盖她对伍珊的牵挂。书中写道:“连毛衣都打不好的丁小莉,跟伍珊一样,是个普通得不能再普通的人。”这一句看似平淡的叙述,实则暗含深意:母亲的严厉背后,是对女儿“普通人生”的担忧与保护。而伍珊的“出走”与“妥协”,则象征着年轻一代在挣脱束缚与回归亲情之间的摇摆。正如小说结尾所暗示的:“真正的成长,不是决绝的告别,而是在理解中重建连结。”

这种母女关系的复杂性,在《烧画皮》中通过主人公与焦安白的互动得到进一步深化。当主人公在急诊室见到年迈的焦安白时,她并非以“仰慕者”的姿态接近这位作家,而是通过调快输液器、假装“母女关系”等略带戏谑的方式,试图打破身份的隔阂。书中写道:“我有点生气,像小孩子恶作剧却提前被拆穿了,于是不说话。”这种“角色扮演”的尝试,既是对权威的消解,也是对自我身份的重新确认。而焦安白的回应——“能跟我做朋友的,我都很珍惜”——则暗示了母女关系之外,另一种更平等的情感联结的可能性。

从“出走”到“还乡”

在《九重葛》中,郭爽将视角转向中年女性的成长困境。主人公在还乡的过程中,面对两个相识三十余年的家庭,试图厘清时代的裂痕与个人的命运。书中写道:“她们的命运如繁茂生长的九重葛一般交叠。”这种比喻不仅暗示了人物关系的复杂性,也隐喻了个体在历史洪流中寻找自己的位置。

小说通过“九重葛”这一植物的意象,展现了个体如何在时代变迁中寻找自己的位置。九重葛的藤蔓虽被风雨摧折,却始终顽强生长,正如主人公在家庭责任与自我追求之间的挣扎。书中写道:“她们的命运被时代洪流冲向不同的命运岛礁。”这种“岛礁”的比喻,既是对时代分化的具象化,也是对个体选择的隐喻。主人公最终意识到,真正的“还乡”并非回到物理意义上的故乡,而是面对过往、接纳矛盾,并在破碎中重建自我。

《烧画皮》中的主人公,则通过一次偶然的旅行,完成了对自我身份的重新审视。她在N城的孤独旅居中,与年迈作家焦安白的相遇,成为她精神成长的契机。书中写道:“我订的住处在诏安街往西内进的一条巷子里……我跟这房子一起待的时间越多,整个人、整个身体就越沉静。”这段文字通过环境描写,暗示了主人公在陌生空间中的自我剥离与重塑。而全岛大停电的场景,则成为她与焦安白相遇的戏剧性转折:“所有的光消失了……我用手机做光源,凭记忆、凭直觉走回诏安街。”黑暗中的相遇,象征着个体在时代迷雾中寻找精神指引的过程。

从“蜡烛”到“棒球”

郭爽在《肯定的火》中大量运用隐喻与象征,使文本具有多层次的解读空间。在《烧画皮》中,“蜡烛”成为贯穿全文的核心意象。当主人公在停电之夜吹灭蜡烛时,她写道:“我擎着蜡烛站了会儿,慢慢离开他们,走得远一点,想看清楚些。”这一动作不仅暗示了她对焦安白的观察,也象征着个体在黑暗中寻找光明的勇气。而焦安白手中燃烧的蜡烛,则成为精神导师的隐喻——“烛焰摇摆,光影精细地雕刻出她的五官。”这种视觉化的描写,将抽象的精神联结转化为可感知的具象。

另一个重要的象征是“棒球”。在主人公与焦安白的互动中,少年们奔跑传球的场景被赋予深刻的寓意。书中写道:“球向我们这边飞来……两声噗像音阶与音阶之间的休止符,似乎此前我们漫长的行进都只是前奏,只为了来到这里,从奔跑的少年手中接住一个球,传给身边人,再用力回掷。”这一场景不仅是对运动的描述,更是对生命传递的隐喻。棒球的抛物线划破天际,象征着个体在时间与空间中的短暂存在,而“接住”与“回掷”的动作,则暗示了代际之间的情感传承与责任交接。

烟火气与哲思的交融

郭爽的语言风格以“烟火气”著称,这种特质在《肯定的火》中体现得尤为明显。她在描写日常场景时,总能捕捉到最平凡却最具生命力的细节。例如,在《烧画皮》中,主人公对N城民宿的描述:“房子一楼采光很差,白天也需开灯,地板却光洁清凉,老旧的水磨石散发微光。”这种对空间的细腻刻画,不仅增强了文本的真实感,也暗示了主人公内心的沉静与疏离。

同时,郭爽的语言中蕴含着深刻的哲思。在《拱猪》中,她写道:“我对现实中的作家缺乏热情,不会因能靠近他们说几句话或者坐在一起吃个饭,就获得顿悟或者感到振奋。”这一句看似平淡的叙述,实则揭示了当代人对“意义”的困惑——在物质与精神的夹缝中,如何找到属于自己的“肯定的火”?而在《烧画皮》中,焦安白对主人公的发问:“什么是对呢?”则直接触及了价值判断的终极命题。这种哲理性思考,使作品超越了个人叙事的范畴,成为对人类存在状态的普遍叩问。

“世间所有的‘女儿’都将长大,成为笃定而强韧的‘我’。”郭爽的《肯定的火》,不仅是一代人的生命重量的写照,更是一部关于淬炼自我的温柔之书。郭爽通过三段跨越年龄层的故事,展现了女性在母女关系、时代变迁与自我认知中的坚韧与美好。无论是《拱猪》中青春期的莽撞与迷茫,还是《九重葛》中中年女性的沉淀与觉醒,抑或是《烧画皮》中灵魂深处的探索,作品始终贯穿着对“成为自己”的执着追求。

在当代社会,个体常常被“内卷”与“躺平”的焦虑所裹挟,而《肯定的火》提供了一种超越二元对立的视角。它提醒我们,真正的成长不是与他人的比较,而是与自我的对话;生命的重量,不在于外在的成就,而在于内心的觉醒。正如书中主人公在N城的夜晚所感受到的:“看不见的城市与我体验的这座城市逐渐融合,变得更真实。”这种“真实”,正是文学赋予我们的力量——在暗夜中点燃火把,照亮前行的路。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读