文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

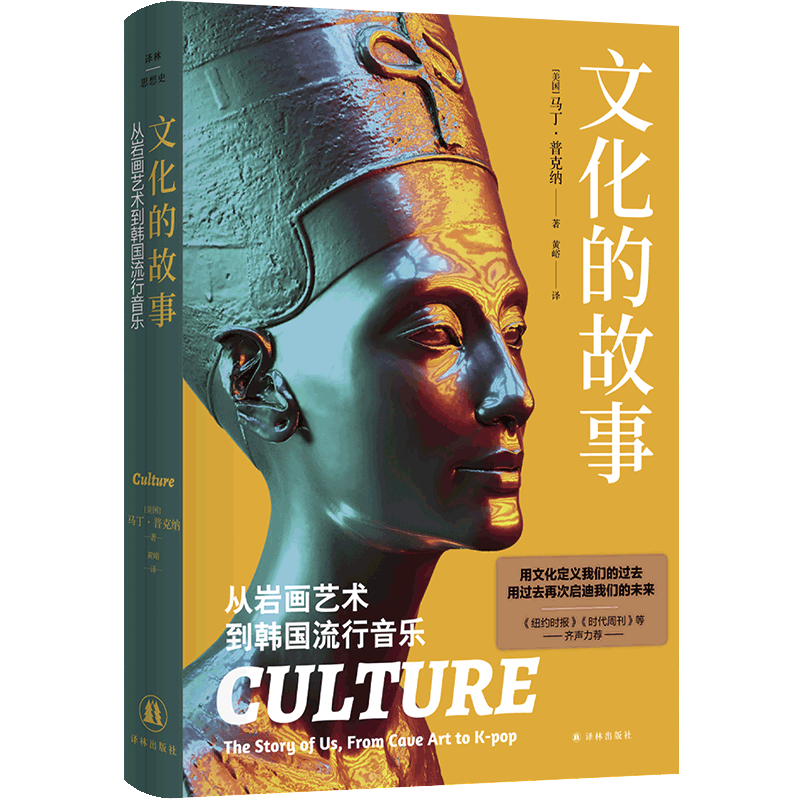

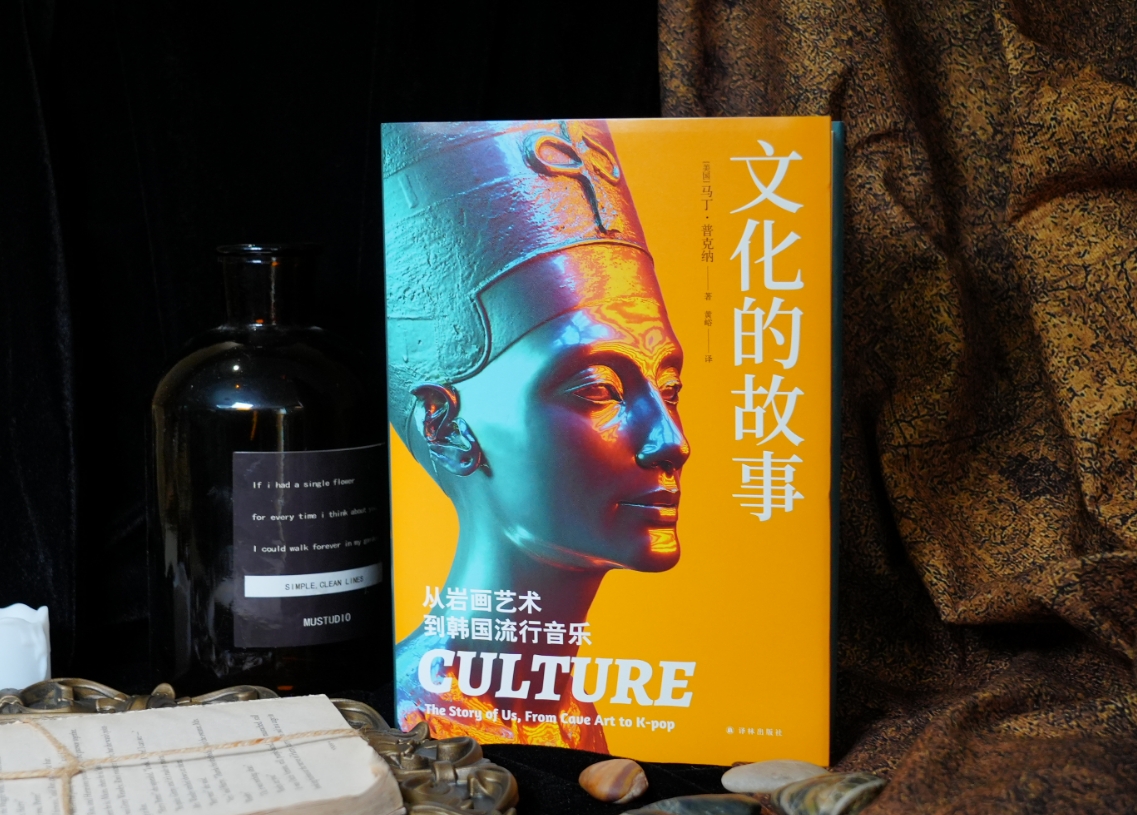

美国哈佛大学英语与比较文学、戏剧教授马丁·普克纳的《文化的故事:从岩画艺术到韩国流行音乐》,是一部以全球视野重构人类文明轨迹的文学力作。这部由译林出版社出版的作品,既是一部文化通史,也是一部关于“文化如何定义过去,又如何启迪未来”的哲学思考。作者以15个文化史关键点为经纬,从史前岩画到当代韩流,从古埃及的纳芙蒂蒂王后到玄奘的西域求法之旅,构建了一幅跨越数千年的人类文化全景图。正如序言中所言:“文化是流通的货币”,普克纳通过这场“时空穿越之旅”,揭示了文化如何在碰撞、交融与再造中塑造人类的生存与意义。

文化接触

《文化的故事》最核心的主题之一,是对“文化接触”的深刻诠释。普克纳在后记中坦言:“文化并非某种类型的财产,而是通过与其他文化的相遇和交往而诞生的。”这一观点贯穿全书,尤其体现在对玄奘与韩流的书写中。

在第五章《佛教朝圣者寻找古代遗迹之旅》中,作者详细描写了玄奘(602—664)的印度求法之旅。书中写道:“玄奘明白渡河并不容易,但也别无他法。如果他真的还想回到中国,就必须涉过这条河,才能到达开伯尔山口。这将把他带到兴都库什山,这座山是世界上最宏伟的屏障之一。从那里,他可以转向东方,穿越山脉跋涉沙漠数千英里(1英里约为1.6公里)后,就有希望到达唐代的国都长安。……他从玉门关偷偷离境,是在16年前。16年间的旅行方式主要是骑马和步行。16年来路程长达数千英里,他穿越了印度次大陆,从西部的纳西克,到东南部的坎奇普拉姆(在今天的泰米尔纳德邦),沿着东海岸到达孟加拉国的塔姆拉利普塔,然后转向西北,再次穿越印度河回家。也许这段不寻常的经历、他能提供的关于外国领地的信息以及他行囊中沉甸甸的异国财宝,会说服皇帝忽视他当时的擅自离境之举。这也意味着他耐心收集的种子、手稿和雕像是幸免于难的最大希望。”这段文字不仅展现了玄奘的坚韧,更揭示了文化流动的必然性。玄奘的旅程并非单向的“输出”或“输入”,而是一场双向的“再造”。他带回的不仅是佛经与雕塑,更是一种跨文化的思维方式。正如普克纳所言:“玄奘煞费苦心地描述了每个地区……他的游记成为经典之作,展示了世界文学的一个重要体裁:游记。”《大唐西域记》的创作,正是文化接触的产物——它既记录了印度的宗教与社会,也通过中国文人的视角,重新定义了佛教在中国的传播路径。

历史对话

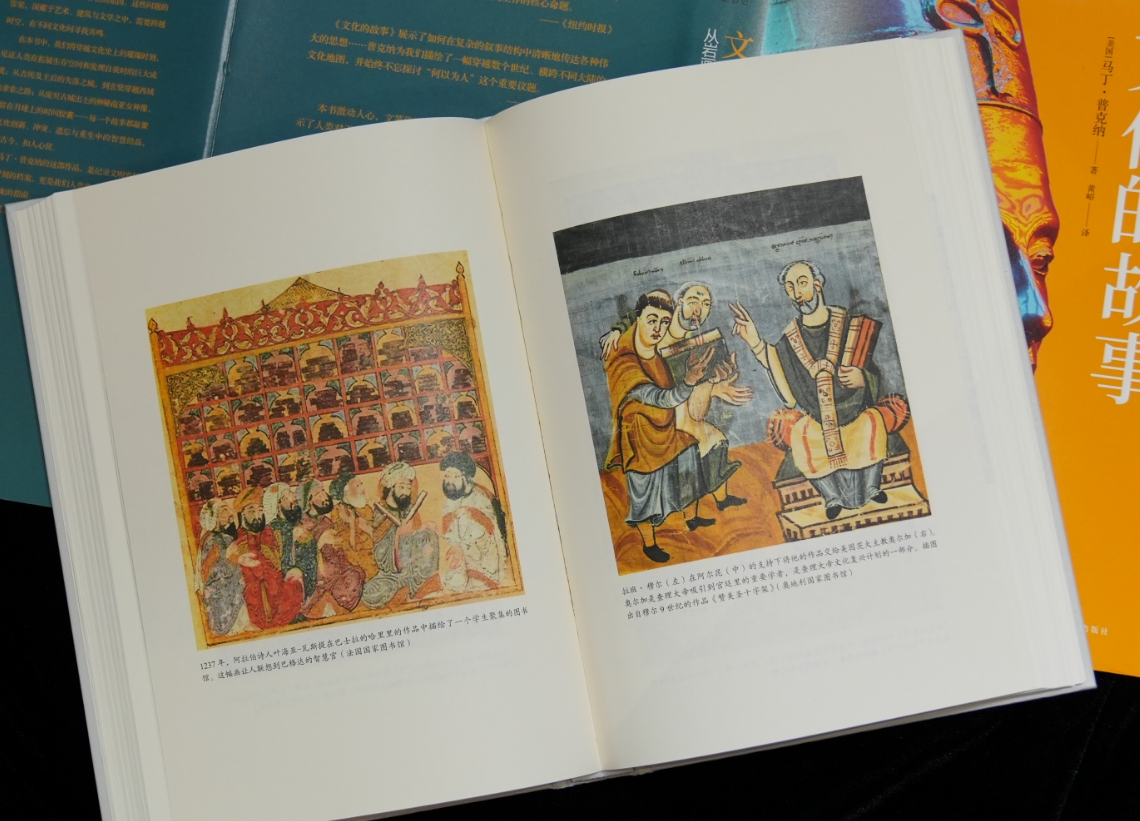

普克纳在《文化的故事》中,始终强调历史的“断裂”与“延续”的辩证关系。在第一章《纳芙蒂蒂王后和她的无面之神》中,作者通过考古学家埃斯-塞努西的发掘,揭示了古埃及文明的复杂性。书中写道:“这座雕塑是一个未解谜题的一部分。其发现地点在阿玛纳,与古埃及的两大城市,即北部的孟菲斯和南部的底比斯之间等距。这些废墟长期以来一直被人忽视,因为与孟菲斯附近的吉萨大金字塔或底比斯的宫殿和寺庙相比,它们实在微不足道。但在过去的一个世纪里,建筑物和坟墓的地基被逐渐发现,考古学家们认为这里曾矗立着一座伟大的城市,尽管它的名字无人知晓。墓穴和雕塑,如埃斯一塞努西所发掘的这座半身像,表明这座城市曾居住过一位国王和一位王后。寻觅多年之后,人们发现了相关铭文,并找到半身像的名字。它塑造的形象是纳芙蒂蒂王后,‘优雅夫人’‘赞美之尊’,上埃及和下埃及的主母,以及阿蒙霍特普四世国王的妻子。这位神秘的王后是谁?埃及人保留了他们的国王和王后的记录,但在其中无法找到纳芙蒂蒂和阿蒙霍特普四世的具体信息。发掘工作继续开展,更多的谜题也相继出现。这座城市一定是用泥砖建造的,这就是它所存无几的原因。显然,它已经被建造者遗弃了。同样神秘的是,他们的雕塑,如纳芙蒂蒂的半身像,与古埃及任何发掘出土的人物都不同——为什么她原本完美的脸上会少了一只眼睛?人们重金悬赏,要找回这只眼睛,但不管是埃斯一塞努西还是其他任何人都没找到。”纳芙蒂蒂半身像的残缺,象征着历史的断裂——那些被时间掩埋的细节,永远无法完全复原。然而,正是这种断裂,催生了人类对历史的追问与想象。普克纳通过这一场景,暗示了文化记忆的脆弱性与韧性:即便文明湮灭,其精神仍能通过艺术与文献延续。

类似的“断裂与延续”主题,在第七章《庞贝古城里有一位南亚女神》中再次浮现。作者指出,庞贝出土的南亚女神雕像,证明了罗马帝国与印度之间的文化交流远比传统叙事更为复杂。书中写道:“这尊雕像的发现,挑战了我们对‘西方中心主义’的盲目自信。”普克纳通过这一案例,揭示了历史的非线性特征:文明并非孤立发展,而是通过无数偶然的接触与碰撞,形成复杂的网络。这种“断裂”与“延续”的辩证关系,为当代文化研究提供了新的方法论——我们不必追求“完整的历史”,而应关注“碎片如何拼接成新的意义”。

翻译实践

《文化的故事》的译后记中,译者黄峪提出一个尖锐的问题:“公元2062年还会有译者吗?”这一问题不仅关乎技术对翻译的冲击,更触及文化中介者的根本使命。在书中,翻译被视为“文化接触的核心环节”,而译者则是“文化流通的桥梁”。普克纳在后记中直言:“本书赞颂艺术家和作家,但也同样赞颂文化中介者……正是出于这种理念,我要感谢我的译者黄峪博士。”这种对译者的致敬,贯穿全书,并在第五章玄奘的翻译实践中得到印证。

玄奘的翻译工作,是文化中介的典范。书中提到:“玄奘耐心收集的种子、手稿和雕像是幸免于难的最大希望……他煞费苦心地描述了每个地区……他的游记成为经典之作。”玄奘的翻译不仅是语言的转换,更是文化的再造。他通过《大唐西域记》将印度佛教的哲思融入中国语境,使其成为本土化的思想资源。这种翻译实践,与严复的“信达雅”理念异曲同工。在译后记中,黄峪引用严复的观点:“译事三难:信、达、雅。”这一标准不仅适用于古典翻译,也映射了当代翻译的困境:如何在忠实原文与适应目标文化之间找到平衡?

普克纳并未回避技术对翻译的冲击。他在2024年的演讲中提到:“AI可以用来促进艺术文化创造……也有助于我们开展深度智性对话。”然而,他并未将AI视为翻译的终结者,而是将其视为“媒介载体”。这种观点与书中对翻译本质的探讨一脉相承:翻译的本质是“呈现人类文明的积淀”,而技术只是工具。正如黄峪所言:“只要文化交流仍然存在,只要对话还能延续,就仍有译者发挥作用的平台与空间。”这一论断,为当代翻译实践提供了哲学支撑。

在译后记中,黄峪以严复的《天演论》为例,探讨了翻译在现代化进程中的作用。书中写道:“严复的翻译不仅是语言的转换,更是思想的启蒙。”严复通过“信达雅”的翻译原则,将赫胥黎的进化论思想转化为中国的改革话语。这种翻译实践,体现了文化中介者的创造性。

普克纳在后记中进一步展望了翻译的未来。他指出:“AI可以用来促进艺术文化创造……也有助于我们开展深度智性对话。”然而,他并未将AI视为翻译的终结者,而是将其视为“媒介载体”。这种观点与书中对翻译本质的探讨一脉相承:翻译的本质是“呈现人类文明的积淀”,而技术只是工具。正如黄峪所言:“只要文化交流仍然存在,只要对话还能延续,就仍有译者发挥作用的平台与空间。”这一论断,为当代翻译实践提供了哲学支撑。

《文化的故事》是一部充满人文关怀与思想深度的作品。普克纳通过“文化接触”“历史对话”与“翻译实践”三重维度,揭示了文明的本质:它并非固化的遗产,而是流动的根系。正如后记中所言:“文化是借用混合而成的……如果我们要停止对其他文化的轻侮借用,就必须在财产主权思维之外,找到一种截然不同的语言。”这种“语言”,正是文学与艺术的力量——它们以感性的方式,将历史的断裂缝合,将文化的差异弥合。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码