文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

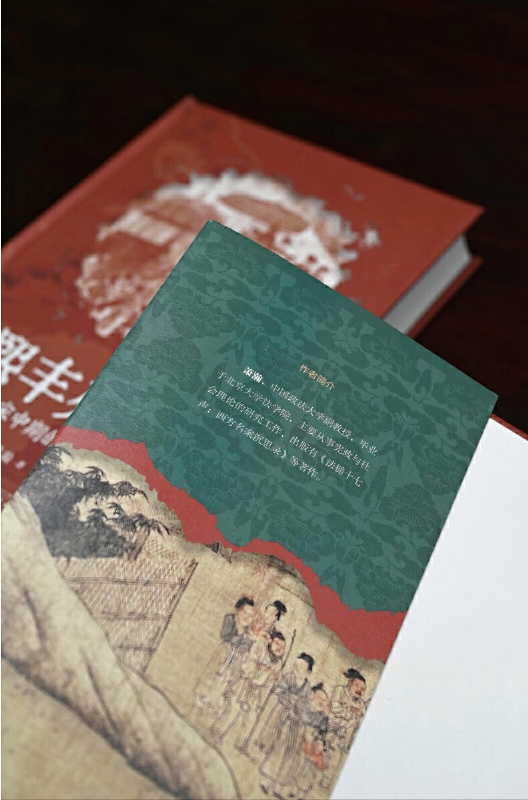

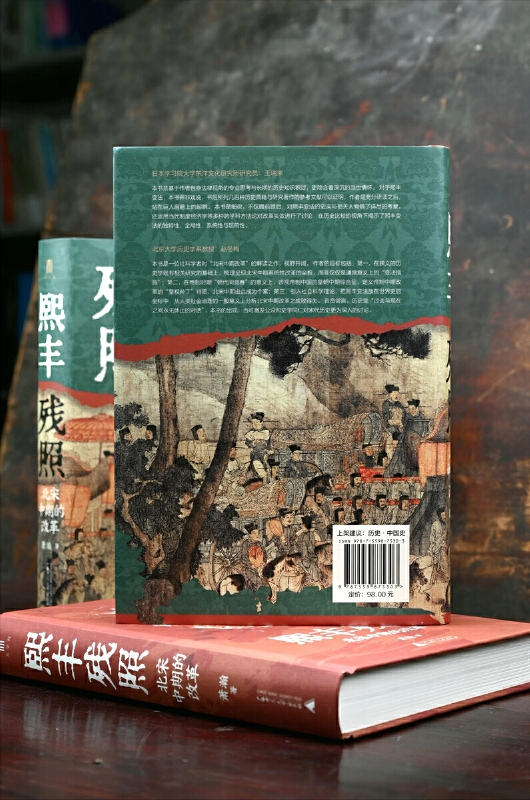

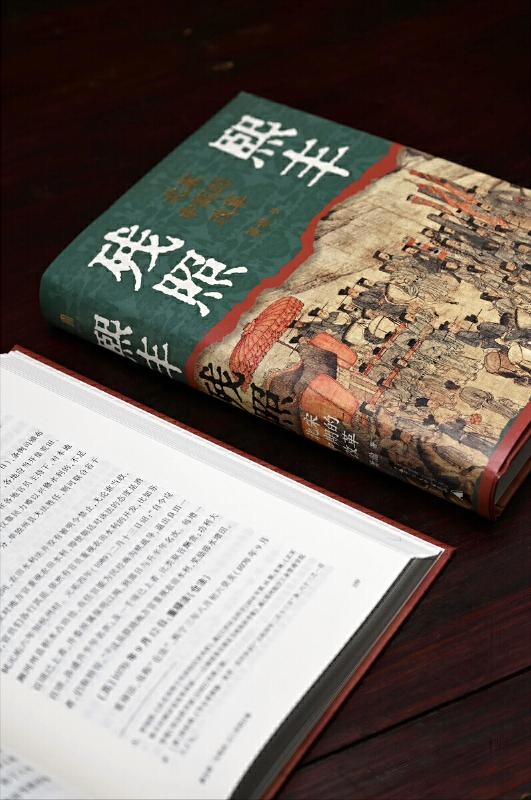

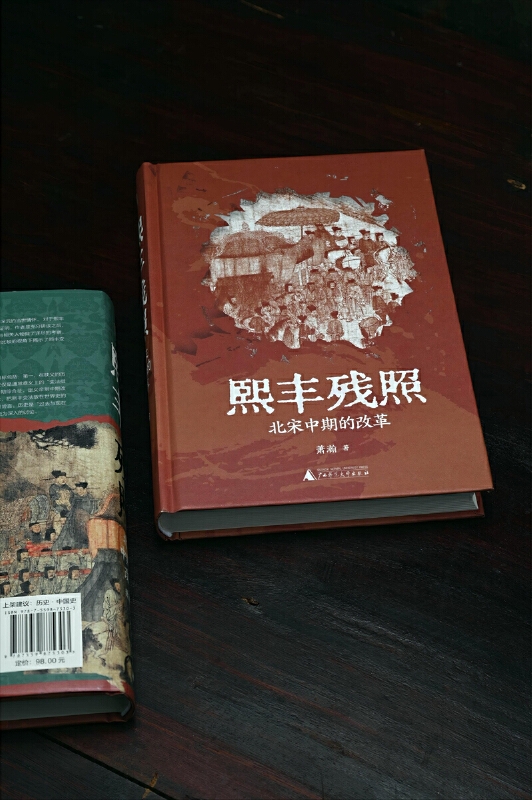

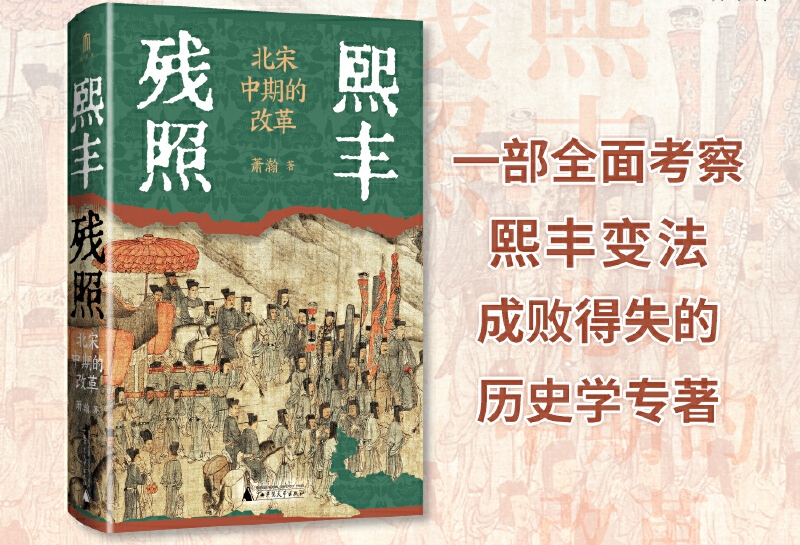

发生于北宋中期的熙丰变法(王安石变法)在中国历史上应该如何定位?新旧党派围绕变法措施进行了哪些激战?……中国政法大学副教授萧瀚以宏阔的视野,将熙丰变法置于两千多年的中国皇朝历史中,乃至世界史进行全面的考察。在新作《熙丰残照:北宋中期的改革》中,萧瀚不仅对熙丰变法改革措施的实效、流变进行梳理,以及对王安石、宋神宗、司马光、苏轼等新旧党派人物进行中肯的评价,还运用当代制度经济学等多种跨学科方法论对熙丰改革的成本、收益等方面进行了综合分析,揭示了熙丰变法的独特性、全局性、系统性与超前性。本书对熙丰变法的研究和讨论可谓面面俱到,是了解北宋中期的政治改革的重要参考。

历史叙事的深度与广度

《熙丰残照:北宋中期的改革》的最大特色之一,是其宏阔的历史视野。作者并未将熙丰变法局限于北宋中期的特定语境中,而是将其视为中国皇权时代大朝代中“中期改革”的典型个案。在自序中,萧瀚指出:“本书对熙丰变法的考察,首先将其置于2132年(前221年~1911年)的皇权时代大朝代中通常都会出现的中期改革系列,同时也赋予了熙丰变法历史独特性。”这一论述表明,作者试图通过横向对比汉唐明清等大朝代的中期财政改革,提炼出熙丰变法的共性与个性。这种跨时代的比较,不仅揭示了中国历史上“中期综合征”的普遍性,也突显了熙丰变法在制度创新与系统性改革方面的独特价值。

在纵向维度上,作者将熙丰变法置于世界史的框架中进行考察。书中提到:“本书的目标包括……引入社会科学理论,把熙丰变法放在世界史的坐标中,从人类社会治理的一般意义上分析北宋中期改革之成败得失。”这一视角的引入,使熙丰变法不再是一个孤立的中国历史事件,而是成为全球范围内政治改革的案例。例如,作者通过交易费用经济学的视角,将北宋熙宁政府比作一家“熙宁公司”,并分析其新产品(如青苗法、免役法)在推行过程中面临的交易费用问题。这种跨学科的尝试,不仅丰富了历史研究的方法论,也为读者提供了理解历史事件的新路径。

制度经济学视角下的改革分析

萧瀚在《熙丰残照》中引入制度经济学的理论框架,是对传统历史研究方法的突破。书中以“熙宁公司”为例,将北宋政府的改革措施比作企业的产品开发,并分析其在研发、推广过程中面临的交易费用问题。这一类比不仅生动形象,而且具有深刻的理论意义。例如,作者在书中写道:“如果将北宋熙宁政府比喻为一家现代公司,简称‘熙宁公司’,宋神宗是董事长,王安石是副总经理,后来是总经理。从熙宁二年到熙宁九年推行的新政是熙宁公司的产品,熙宁公司欲将这些产品卖给全社会……”这种将历史事件与现代企业运作模式相结合的分析,既揭示了改革政策的经济逻辑,也暴露了其在实施过程中的结构性困境。

作者对交易费用的分析尤为精辟。他指出,熙宁公司在推广青苗法、免役法等新政时,面临高昂的交易费用,这些费用不仅包括政策执行中的成本,还涉及公司内部的权力博弈与外部社会的抵制。例如,青苗法的推行过程中,“地方分公司高管出于党派之私或一己对政令的好恶,而随意改变法令内容,有些反对新产品的地方分公司高管干脆彻底拒绝新法”。这种现象反映了改革政策在基层执行中的复杂性,也揭示了制度经济学中“信息不对称”与“激励不相容”的理论问题。通过这一分析,作者不仅展示了熙丰变法的技术细节,还揭示了其背后的经济与社会动因。

政治人物的复杂性与历史评价

《熙丰残照》对熙丰变法中新旧党派代表人物的分析,是其另一大亮点。作者并未简单地将王安石、司马光等人划分为“进步”与“保守”的对立阵营,而是通过细致的史料梳理与多维度的评价,展现了这些政治人物的复杂性。例如,书中提到:“本书对新旧两党政治人物都进行了应有的复杂性考察。既不能完全以现代政治伦理苛责古人,也不能完全以陈腐的皇权氏族伦理为古人糟糕的政治行动背书。”这种评价方式,既避免了历史虚无主义的陷阱,也跳出了传统历史叙事中非黑即白的二元对立。

在对王安石的分析中,作者提出了一个颇具新意的观点:王安石的思想并非简单的“国家主义”,而是带有“朝廷与人民分利”的色彩。书中写道:“本书则将其具体化为‘朝廷与人民分利思想’——王安石并非如许多人所认为的褒赞或贬斥意义上的国家主义者……以及王安石向往三代之治所构想的‘准民族国家’改革思路。”这一解读不仅挑战了传统对王安石“重国家轻民众”的刻板印象,也为理解其改革思想提供了新的理论框架。

对司马光、苏轼等旧党人物的分析同样体现了作者的平衡视角。例如,书中指出:“赵冬梅教授就将‘一道德,同风俗’解为王安石消除异议的思想专制主义做法”,但作者并未完全接受这一观点,而是通过史料互证的方式,提出了不同的解读。这种对历史人物的多维度分析,使读者能够更全面地理解新旧党争的本质,以及熙丰变法失败的深层原因。

改革成败的双重维度

在评价熙丰变法的成败时,萧瀚提出了一个关键性的论断:改革的成败需要从“现实的政策效果”与“最终的政治成败”两个维度进行考察。书中明确表示:“本书并且认为,考察熙丰变法的成败需要两个维度,一是其现实的政策效果,二是其最终的政治成败。前者是复杂的,一语不能尽言;而后者是简单的。宋神宗驾崩后变法政策就基本上被废除,政治上当然就是失败了。”这一论断不仅为熙丰变法的历史定位提供了清晰的框架,也揭示了改革政策与政治权力之间的紧密关系。

在具体分析中,作者通过对青苗法、免役法等政策的实效考察,发现它们在一定程度上改善了北宋的财政状况,但也因执行过程中的弊端(如“抑配”现象)引发了广泛的社会不满。例如,书中提到:“青苗法因其存在的诸多问题,在公司和市场上都遭到了极大阻力,并且在公司内部形成了反新法浪潮的第一个洪峰。”这种对政策实效的细致分析,使读者能够更客观地评估熙丰变法的得失,而非仅仅依赖于传统的历史评价。

史料选择与历史书写的挑战

《熙丰残照》在史料选择上的严谨性,是其学术价值的重要体现。作者在自序中坦言:“需要提及的是,如许多前人早已注意的,北宋神宗哲宗两朝因受党争荼毒,官修史书常常很不可靠,有‘神哲无信史’之说,因此在史料选择时雷区极多,这也是对两朝政治人物评价与主流观点差异大的原因之一。”这一坦诚不仅表明了作者对史料局限性的清醒认识,也凸显了其在历史书写中的批判性思维。

在实际操作中,作者通过多方互证的方式,尽可能还原历史的真实面貌。例如,在分析吕惠卿、章惇、司马光等人的政治行为时,作者并未完全依赖单一史料,而是通过对比不同来源的记载,提出了与主流观点不同的看法。这种对史料的审慎态度,不仅增强了本书的可信度,也为读者提供了思考历史书写复杂性的范例。

《熙丰残照:北宋中期的改革》不仅是一部关于熙丰变法的历史学专著,更是一次对历史与当下关系的深刻反思。作者在自序中写道:“昔贤尝言,历史是‘过去与现在之间永无休止的对话’,本书的出现,当可激发公众和史学同仁对宋代历史更为深入的讨论。”这一论断,恰好概括了本书的核心价值。通过将熙丰变法置于中国历史与世界史的双重坐标中,萧瀚不仅为我们提供了一幅更为立体的历史图景,也促使我们重新思考改革、制度与社会变迁之间的关系。正如北京大学历史学系教授赵冬梅所言:“本书是一位社科学者对‘北宋中期改革’的解读之作,视野开阔。作者的目标包括:第一,在狭义的历史学既有相关研究的基础上,梳理呈现北宋中期系统性改革的全貌,而非仅仅是通常意义上的‘变法措施’;第二,在帝制时期‘朝代间竞赛’的意义上,诊视帝制中国的皇朝中期综合征,定义帝制中期改革的‘皇权补丁’特质,北宋中期由此成为个案;第三,引入社会科学理论,把熙丰变法放在世界史的坐标中,从人类社会治理的一般意义上分析北宋中期改革之成败得失。昔贤尝言,历史是‘过去与现在之间永无休止的对话’,本书的出现,当可激发公众和史学同仁对宋代历史更为深入的讨论。”(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读