文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

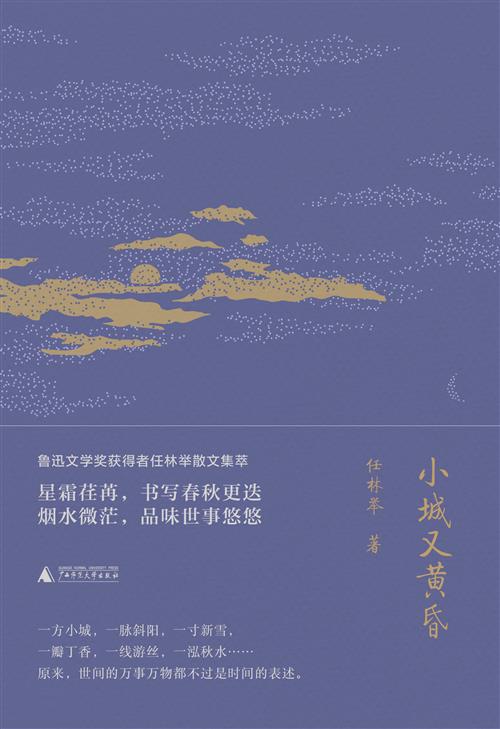

中国作家协会全国委员会委员、吉林省作家协会副主席,鲁迅文学奖获得者任林举的散文集《小城又黄昏》,以其细腻的笔触与深刻的哲思,将读者带入一个充满诗意与哲理的世界。这部作品精选近百篇短文,以日常生活的普通事物为切入点,从初雪到深秋的落叶,从草原的湖泊到五月天空上的风筝,作者以独特的视角捕捉生活的细微之处,赋予平凡以深意。正如著名文学评论家谢有顺所言:“任林举的散文一向以宽阔、思辨见长,少有《小城又黄昏》这样的精短篇章。这批短文新意昭然,会心、深情,空灵、自洽,切口小而张力大,有实感又诗意沛然。”本文将以书摘内容为核心,结合文学评论的视角,探讨这部作品的艺术价值与思想深度。

生活与哲思的交织

《小城又黄昏》最显著的特色,是作者对日常生活的敏锐观察与深刻思考。任林举擅长从微小事物中提炼出普遍的生命哲理,这种能力在其作品中表现得尤为突出。例如,在《初雪》中,作者写道:“现在,尽管飞扬的和落在地上的雪,充盈了天空和大地,如喋喋不休的闲言碎语,可我仍然觉得这世界是空的,空空如也,且沉寂无声。生命原本就虚无、轻飘,经过,如同没有经过。”这段文字以雪为喻,将生命的短暂与虚空感娓娓道来。雪的纷扬与消融,既是自然现象,也是生命本质的隐喻。作者通过这一意象,将读者引入对存在意义的深层思考。

这种从具体事物出发的哲学性表达,在《深秋问叶》中同样得到体现。文中写道:“树虽无脚,不得不放弃空间上的移动,却能够在时间里行走,走过春,走过夏,又走到了秋……人只能在时间中漂泊,就像河流上一只无桨之船,时间之水流到哪里,人就随着漂到哪里。”作者通过对比树与人的生存状态,揭示了人类在时间维度上的被动性。树的年轮记录着四季更迭,而人却无法掌控时间的流向,这种对比不仅赋予文字以画面感,更深化了对生命有限性的哲思。

任林举的散文并非简单的抒情,而是将情感与理性紧密结合。在《枸杞》中,他写道:“仿佛那小小的果粒里面储藏的,并不是果汁,而是从前的时光。突然觉得那鸟儿与我们人类相比,自由又独特。它们也许从来不受什么逼迫,用不着在一个规定的时间里赶到某处,而我却只能经常以告别的方式,对某一事物展开另一程的思念。”枸杞这一寻常植物,在作者的笔下成为记忆的容器,承载着个体与集体的时光印记。这种将物质符号与精神内涵相联结的手法,使作品超越了单纯的描写,升华为对时间与记忆的哲学探讨。

自然意象的运用

《小城又黄昏》中,自然意象的运用贯穿始终。无论是草原的湖泊、飞翔的鸟群,还是春天的花朵与秋天的落叶,作者都将其视为情感与思想的载体。这些意象不仅为文字增添了美感,更成为传递哲理的媒介。

在《蜃景》一文中,作者描绘了湖水与草原交错的景象:“不管是在朝雾蒙蒙的清晨,还是晚霞凄艳的黄昏,丹顶鹤凌空一叫,我们就被那来自岁月深处的呼唤紧紧地牵引,思绪便悠然地飞越了我们渺小的身躯和低矮的房屋,随着凝重的音波在旷野回荡,并渐渐地融入大地和天空,融入久远的苍茫。那白茫茫如一场大雪般的沙岸,定如一部无字的残卷,为我注释着人去楼空后的虚无和无声也无泪的哭泣。原来,真正的失去,竟是如此——纵望穿秋水,寻寻觅觅,已然无可凭吊。”丹顶鹤的鸣叫与自然的壮丽,共同构成了一幅超脱现实的画面。作者通过这一场景,表达了对自然力量的敬畏,以及对人类渺小的反思。自然在此不仅是背景,更是与人类命运紧密相连的存在。

鸟类的形象在书中多次出现,成为自由与生命本质的象征。在《白腰朱顶雀》中,作者写道:“近距离观看鸟儿身上的那些鲜艳的羽毛——艳红的胸羽如火,银白的腹羽如云,暗红而近绛紫的顶羽,如燃烧之后的彩霞,闪烁着神秘的光泽。”鸟类的羽毛被赋予火焰、云霞等意象,既是对自然美的礼赞,也隐喻着生命的短暂与绚烂。这种将自然物象与人类情感相映照的手法,使作品充满了诗意的张力。

自然意象的运用还体现在对季节变迁的刻画中。在《春天里》一文中,作者写道:“春风一度,万物复苏。一颗牵牛子在泥土里迫不及待地探出一片叶子,让路过的小山鼠都误以为它这么早出来,是急于想说点儿什么,但它什么也没说,只是在不长的时间里又探出了一片叶子……之后,穿天杨的叶子也从芽苞里绽放出来,谷莠草、芨芨菜、蒲公英……连最惹人痛恨的狼毒也学着牵牛花的样子,向天空吹奏出翠绿的音符。”牵牛花的生长过程被赋予拟人化的描写,既展现了生命的顽强,也暗示了时间的不可逆性。这种对季节与生命关系的思考,使作品在形式上充满节奏感,思想上则触及永恒的主题。

历史与文化的回响

任林举在《小城又黄昏》中,巧妙地将传统文化意象融入现代语境,赋予其新的生命力。例如,在《桃花误》中,作者写道:“自《诗经》的‘桃之夭夭,灼灼其华’始,光阴荏苒三千年,桃花的表意一直没有变过。它像一道文化咒语或美丽的伤口,只要提及,就让人想到爱情,想到艳遇,想到那类伤感的诗,或世世代代不曾消散的闲愁。”桃花作为中国文学中的经典意象,在这里被重新解读为文化记忆的载体。作者通过桃花的“不变”与“变化”,探讨了文化符号的传承与个体情感的共鸣。

类似的重构也出现在对神话与传说的引用中。在《书生》一文中,作者写道:“蒲松龄先生心生悲悯,长长地叹了一口气,以文字为书生们构建了一种看似寒酸实则滋润的快乐生活,在他们干枯、苦涩的人生里虚拟了一抹青翠的甜。夜,当然是黑的,但前来邂逅的女郎却个个美艳如花,一现身就把黑暗的夜晚照耀得通亮如昼。”蒲松龄的《聊斋志异》被赋予现代意义,成为对苦难人生的慰藉。这种跨越时空的对话,既是对传统文化的致敬,也是对当下生活困境的回应。

任林举对历史与文化的回响,还体现在对地域特色的描写中。在《老屋》中,他写道:“老屋是中国东北独有的泥土屋——泥土墙壁、泥土屋顶和泥土地面……墙体上,那些雨水或风爬过的印迹……明暗相间,凹凸不平。”老屋的细节描写不仅是对地域文化的记录,更是对时间痕迹的凝视。这种将具体场景与普遍哲理结合的手法,使作品具有了历史的厚重感。

情感与记忆的交织

《小城又黄昏》的情感表达,始终围绕个体记忆展开。作者通过对童年、亲情、乡愁等主题的书写,将个人经验升华为普遍的情感共鸣。例如,在《父与子》中,作者写道:“当父亲离开人世时,我们才在想念和反思中发现,那个约,就像一朵盛开的玫瑰,我们看到并享受着它的美丽,而父亲却忍住疼痛握着它带刺的柄,父亲的血,在我们看不见的暗处流淌。”这段文字以“玫瑰”为隐喻,揭示了亲情中的牺牲与爱的代价。父亲的沉默与付出,在作者的笔下成为一种超越个体的象征。

在《阿黄》中,作者写道:“看着杰西的姿态,我想起了阿黄,当初我离家时,阿黄应该也是这个样子吧?”狗的形象被赋予拟人化的描写,成为童年记忆的化身。这种通过动物寄托情感的手法,使作品的情感表达更加含蓄而深刻。阿黄的“姿态”不仅是一个具体场景,更是对离别与乡愁的隐喻。

任林举还善于通过季节的变换,表达情感的起伏。在《寒露》中,他写道:“回首家乡已远……心中的那些有棱有角的忧喜与苦乐都被季节的轮回碾成了粉尘……”季节的循环被赋予情感的重量,成为个体生命历程的缩影。这种将自然规律与情感体验相结合的写作方式,使作品具有了普遍的感染力。

清新与深沉的完美平衡

任林举的语言风格以清新流畅见长,却在平淡中蕴含深沉。在《老牛茶》中,他写道:“春日的阳光透过玻璃窗,洒在案几上,淡淡的,像是流了几十年的旧时光……”阳光的“淡”与“旧时光”的“流”形成呼应,既描绘了物理现象,也暗示了时间的流逝。这种语言的精准性,使文字具有了画面感与哲理性。

在《钓者》中,作者写道:“天上的云飘过来,映衬到水里,水便拥有了天空的高远和广阔……”云与水的互动被赋予动态的美感,同时暗含对自然和谐的赞美。这种语言的节奏感与意象的丰富性,使作品在阅读中产生余韵。

任林举还善于通过对比与隐喻,增强语言的表现力。在《野百合》中,他写道:“那红色的野百合……火焰似的点燃了人们的目光……就算你通过艰苦的努力将自己的目光移开,你的心也无法离开……”野百合的“红”与“火焰”的比喻,既强化了视觉冲击,也隐喻了情感的不可抗拒。这种语言的张力,使作品在审美上更具层次感。

《小城又黄昏》是一部以小见大的散文集,任林举通过对日常生活的细腻观察,将个体经验升华为对生命、时间与文化的深刻思考。他的文字如潺潺溪流,润泽读者的心灵,却在平静中暗藏波澜。正如中国散文学会副会长,鲁迅文学奖获得者陆春祥所言:“千字文,却举重若轻……已在书中长成根系纵横的乔木。”这部作品不仅记录了作者的个人记忆,更构建了一个可供读者驻足的精神家园。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

天府书展|当阅读走出书页,“安逸四川”有了新的打开方式

天府书展|三地联动、微剧破圈!“文化名家采风行”启幕,四川文旅融合探索新范式

天府书展|阿来与乔叶,带我们走向诗与远方的对话