文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

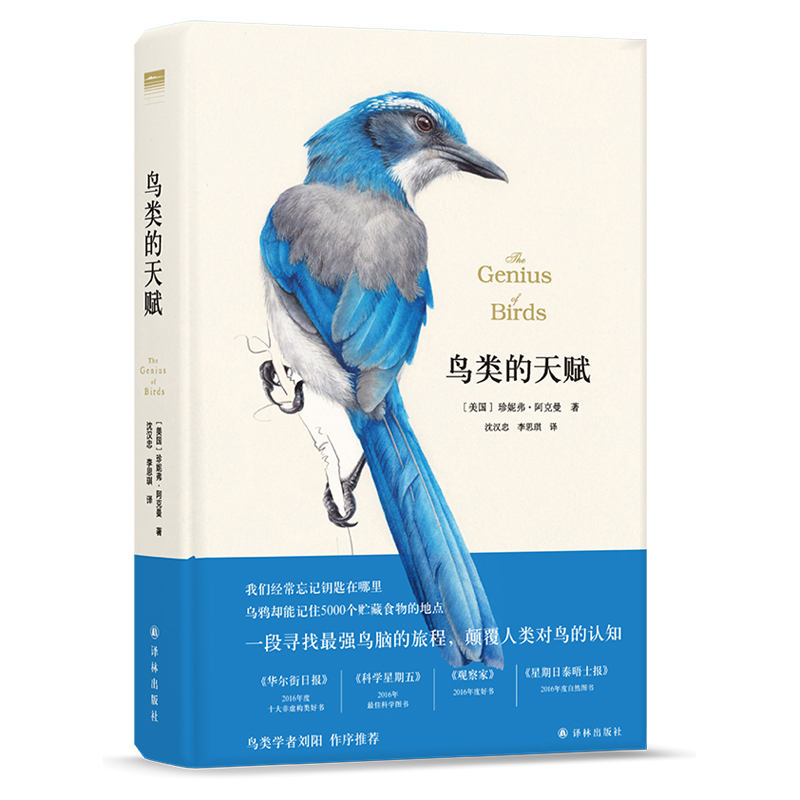

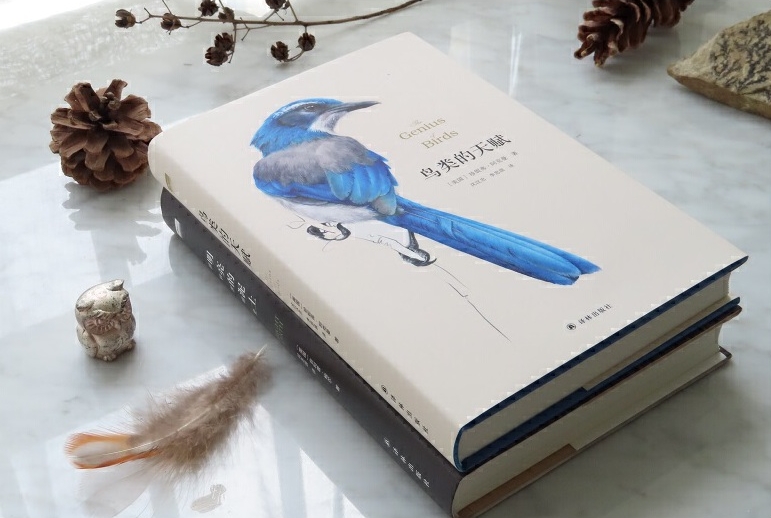

“鸟类无处不在,是我们生活中最容易见到的野生动物。作为陆生脊椎动物中最大的类群,全球现存的鸟类超过1万种。如果每天认识一种鸟的话,你大约需要30年才能认全这个家族的全部成员。”这句话以数据化的冷静开篇,却暗含着惊人的生命多样性。《美国国家地理》撰稿人、美国科普作家珍妮弗·阿克曼的《鸟类的天赋》,不仅是一部关于鸟类行为学的科普著作,更是一场颠覆人类中心主义思维的文学革命。它以严谨的科学观察为骨架,以诗意的语言为血肉,试图回答那个被我们忽视的问题:“智力”究竟属于谁?

阿克曼笔下的羽毛精灵不再是冷冰冰的分类学标本,而是变成了拥有审美、情感与策略的智慧载体。这种书写方式,让《鸟类的天赋》超越了传统科普作品的边界,成为一部兼具理性光芒与人文温度的文学之作。正如中国鸟类学者刘阳在序言中所言:“从作者细腻的刻画中,你能读到鸟类为了生存,为了繁殖,凭借自身的能力顽强地应对生命中的每个挑战。有的时候你会觉得它们面临着与我们的生活相似的情景:它们好像是你咿呀学语的童年,是你爱争风吃醋的青春期,是你四处流浪的兄弟,或者是你迷途知返的孩子。请你时刻不要忘了,它们是一只只鸟,是一群长着羽毛的朋友。在阅读中,我常常陷入思考。为什么我们经常认为鸟类的智慧并不如我们?当我们和鸟类的祖先在4亿年前分道扬镳的时候,自然选择的力量让我们彼此演化出不一样的生存策略。试想,如果你是一只鸟,你能做得更好吗?”这个问题的答案,或许就藏在羽毛之下那看似简单的神经网络中。

从“本能”到“心智”

乌鸦真的能将石子投进瓶中取水吗?麻雀为何成为街头巷尾常见的小鸟?信鸽凭借什么样的导航能力飞越千里?《鸟类的天赋》以一趟寻找聪明鸟儿的环球之旅,为我们逐一解开了这些谜题。

在本书中,获奖无数的科普作家珍妮弗·阿克曼记录了关于鸟类智慧的动人故事:美丽的鸟儿是你我生活中的过客,也是鲜为人知的能工巧匠、学习达人、藏宝专家;演化的力量塑造了它们的智慧,给人类大脑智力研究带来了全新的启示。本书通过描绘物种演化的奇妙历程,彰显了万物平等的理念,重新唤起我们对自然的敬畏之心。

《鸟类的天赋》是《纽约时报》畅销书,获评《华尔街日报》2016年度十大非虚构类好书、《科学星期五》2016年最佳科学图书、《观察家》2016年度好书、《星期日泰晤士报》2016年度自然图书。中文版由鸟类学者刘阳作序推荐。

阿克曼的叙事策略堪称精妙。她并未采用线性的学科史框架,而是通过“夹叙夹议”的笔法,将鸟类行为学的关键发现编织成一幅动态的画卷。例如,在描述缎蓝园丁鸟的筑巢行为时,她写道:“那只毛色闪亮的鸟用树枝和各色物品所造出来的东西……目的只有一个——引诱雌鸟。”这一段文字既是对实验观察的记录,又暗含戏剧张力——羽毛艺术家的求偶仪式,恰似人类社会的情感博弈。

更令人惊叹的是,作者在叙述科学突破时,始终保持着一种“旁观者”的清醒。当她在描述松鸦的“送礼策略”时,写道:“东半球的一种鸦——松鸦——具有非常讨人喜欢的社交技巧。松鸦体色鲜艳,是聪明的鸦科家族的一员。雄松鸦似乎可以凭直觉猜到雌松鸦的心思(或至少猜到它的胃口),并送上它最想要的东西。松鸦的学名Garrulus glandarius似乎说明了它们的性情。它们很聒噪,但并不像秃鼻鸦和寒鸦那样习惯在拥挤的群体栖息地筑巢并喜欢群居,而是宁可和伴侣双宿双飞。松鸦就像其他许多鸦科鸟类一样会分享食物,但这只是为了赢得配偶的青睐。雄松鸦会挑选美味的食物送给雌松鸦,以此向它求爱。剑桥大学的列尔卡·奥斯托伊奇和她的同事最近利用松鸦这种特殊的送礼形式,探究它们是否能够了解其他鸟类(此处指的是它们的配偶)有自己的欲望与需求。这是一种高等的社交能力,被称为状态归因能力。”这里的类比不仅是修辞手法,更是对跨物种认知能力的深刻隐喻:鸟类的行为模式与人类情感之间,是否存在某种共通的底层逻辑?这种语言的双重性,使得科学叙事充满了文学的留白与想象空间。

《鸟类的天赋》的独特价值在于其对“智力本质”的哲学追问。例如,在讨论鸟类大脑结构时,本书序言中就写道:“当看到本书的书名‘鸟类的天赋’时,也许有朋友会问:鸟类除了富有美感之外,也有天赋吗?产生这样的想法其实并不奇怪,因为天赋往往与思考、智慧、学习、认知等能力相关,这个词似乎本来就应该与我们这样拥有智慧的人类或类人猿联系在一起。当然,我们惯常以自己的角度和知识去推测鸟类的世界,特别是看到常见的鸟类时,你或许会想,麻雀的脑子还不及一颗黄豆大,难道里面也存在智慧吗?”

对于“工具制造”的争论,本书的态度更为审慎——既承认新喀里多尼亚乌鸦的工具创新能力,又坚决反对将其简单归类为“类人智慧”。书中写道:“新喀里多尼亚岛上的新喀鸦会往容器里投石饮水,会利用树叶和树枝做工具,搜索藏在树木和泥土里的大肉虫(昆虫幼虫);松鸦懂得储藏可长期存放的粮食,以备冬天食用;鹦鹉模仿和学习其他鸟类的声音;园丁鸟懂得收集一些特定颜色的花朵来吸引雌性;家麻雀就像一群吉卜赛人,流浪到世界各地,很快地适应了新定居地的生活;信鸽在长距离旅行中仍可以靠自己导航和定位……这让我们不由得赞叹鸟类的各种过人能力。”这种辩证的立场,使得《鸟类的天赋》在科学传播中彰显了罕见的人文关怀。它提醒读者:智力或许能解释生命的部分密码,但绝非仅限于人类独享的特权。

自然与人类的共生之道

《鸟类的天赋》的语言风格兼具科学的精确与文学的韵律。例如,在描述园丁鸟的装饰亭时,阿克曼写道:“那些物品包括花朵、果子、莓果、羽毛、瓶盖、吸管、鹦鹉的翅膀、一只很小的玩具滑板和一个很像是蓝绿色玻璃眼珠的东西……在整个过程中,它不时往后跳一步,仿佛要察看自己刚才做出来的成品如何似的。”这段文字如同一首细腻的十四行诗,每个细节都经过精心打磨,既传递信息,又营造美感。

此外,阿克曼对“状态归因能力”的阐释亦颇具匠心。她指出:“雄松鸦能够了解它的伴侣的特定欲望处于什么样的状态……并灵活调整分享食物的行为。”这种表述既捍卫了科学的严谨性,又揭示了鸟类社会关系的复杂性。这种平衡感,正是优秀科普作品的核心魅力所在。

《鸟类的天赋》最深刻的贡献,在于它对“万物平等”理念的文学化呈现。本书并未停留在对鸟类智力的赞美,而是进一步追问:当人类自诩为地球的主宰时,是否低估了其他生命的潜能?书中写道:“鸟类无处不在,是我们生活中最容易见到的野生动物……它们的多样性高,羽色斑斓,行为丰富,歌声悦耳……这些不光带给我们美的享受,而且提供了艺术创作的灵感。”《鸟类的天赋》的终极追问,或许并非科学本身,而是人类如何在羽毛的镜像中重新认识自我。

总之,《鸟类的天赋》读来令人赏心悦目,并颠覆了我们过去的看法,颇具启发性。这本书字里行间充满了对生命的敬畏之情,并让我们秉持道德的精神关怀世间所有的生灵。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读