文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

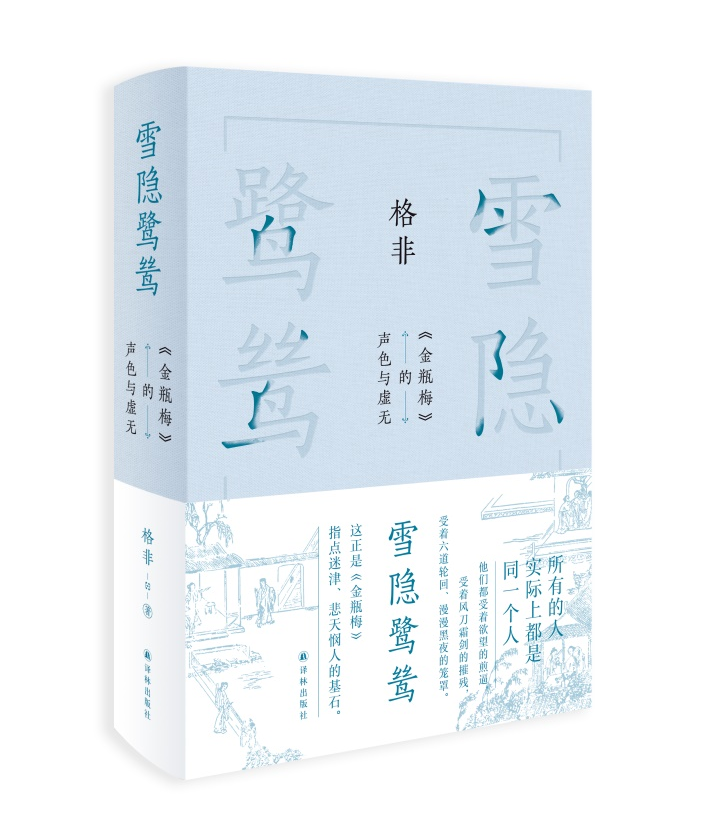

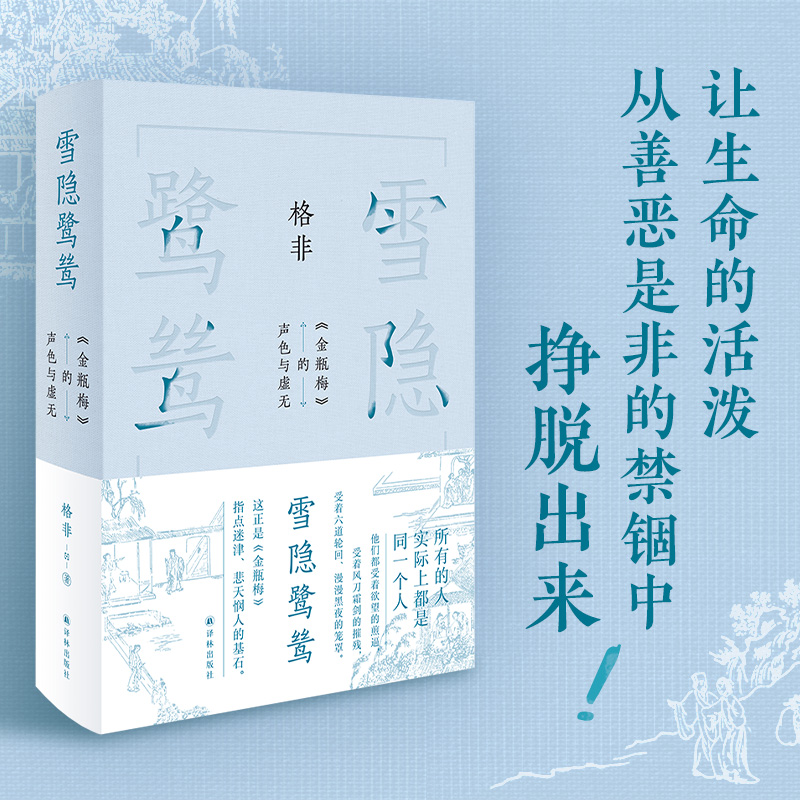

在新版《雪隐鹭鸶》的扉页上,格非以“雪隐鹭鸶飞始见” 的意象重构了《金瓶梅》的阅读伦理。当这位当代作家将手术刀探入几百年前的文本肌理时,他所揭示的不仅是一部世情小说的深层结构,更是将《金瓶梅》置于现代性的聚光灯下,完成了一次跨越时空的精神对话。这种对话在新版修订中得到进一步深化,使得这部文学评论著作本身也成为了中国古典文学现代阐释的典范。

在李瓶儿的命运轨迹中,格非捕捉到《金瓶梅》最具现代性的精神特质 —— 道德虚无主义的双重镜像。这位被作者赋予“通体雪白”特质的女性,在文本中呈现出令人困惑的矛盾性:她既对潘金莲的危险毫无察觉,又在临终前以隐晦的方式将潘氏推向死亡;既对吴月娘充满敌意,又在生命的最后时刻向其表露心迹。这种矛盾性在格非的解读中被解构为“热中有冷” 的生存策略,而这种策略恰恰暴露了晚明社会价值体系的崩塌。

当李瓶儿说出“到你家住一日,死也甘心”时,格非敏锐地指出这种极端的情感表达背后隐藏着对生命价值的虚无化理解。在花子虚狱中未死之际,李瓶儿便将全部财产转移至西门庆处,这种看似背德的行为实则是对传统道德体系的彻底否定。正如格非在书中所言:“金钱、美貌和地位,在天下将乱而未乱之末世,固然是立世之资本,但同时更是取祸之道。”这种将物质资本与生存危机并置的解读,深刻揭示了晚明社会的价值悖论。书中进一步描写李瓶儿“整治花子虚的手段,堪比潘金莲药鸩武大郎”,这种道德暴力的合法化,正是社会失序的显影。

蔡御史题扇的场景则构成了道德虚无主义的另一重镜像。当这位状元郎以“紫薇郎”自喻,在妓女手中的扇面写下“紫薇郎对紫薇花”时,格非指出这一行为本质上是对文人雅趣的消解。通过考证蔡诗对洪咨夔《直玉堂作》的改写,格非揭示了古典文学意象在晚明语境中的异化:“紫薇花”不再象征文人的孤高自守,而是成为权力寻租的遮羞布。这种雅俗之间的割裂,正是晚明文人精神世界的真实写照。书中特别引用蔡御史“恍若刘阮之入天台”的描写,指出其“后庭花”的嗜好与“紫薇郎”的雅号形成尖锐反讽,这种反讽在西门庆安排妓女的细节中达到顶点——轿子藏于后门、“休交一人知道”的训诫,将权力腐败的隐秘性暴露无遗。

在再版序中,格非特别强调了《金瓶梅》作者的“隐身性”,这种隐身性构成了文本叙事伦理的核心。当作者以“春秋笔法”处理西门庆与李瓶儿的对话时,格非从中读出了“沉默的共谋”:西门庆对吴月娘的辩护与对潘金莲的回避,实际上是对家庭权力结构的深刻认知。这种叙事策略在格非看来,构成了中国古典小说“留白美学”的现代性转化。书中引用李瓶儿对吴月娘“快眉眼里扫人”的评价,指出其“颠倒黑白”的认知错位,而西门庆“俺吴家的这个拙荆,他倒是好性儿哩”的回应,暗含着对李瓶儿误判的不动声色的纠正。

李瓶儿临终前的场景堪称这种叙事伦理的典范。当她强作欢颜劝西门庆去潘金莲处时,作者通过“冷月在天,满室萧然”的环境描写,将人物的内心撕裂转化为空间的寂静。格非对此的解读充满存在主义色彩:“当生存的全部意义寄托于一个脆弱的生命(官哥),当所有的隐忍退让都指向不可预知的未来,这种存在本身就成为了对虚无的注解。”这种将古典叙事与现代哲学相结合的阐释,为《金瓶梅》注入了新的生命力。书中特别分析李瓶儿“长吁一口气”的动作描写,认为这是“对存在之轻的终极体认”。

在蔡御史嫖妓的场景中,格非发现了另一种叙事伦理的现代性表达。当西门庆将妓女藏于轿中、安排后门出入时,作者通过一系列细节描写构建出权力运作的暗箱。这种“可见的不可见”叙事策略,在格非看来,正是福柯“规训社会”理论的文学预演。书中引用玳安“用轿子将董、韩二人抬了来,由后门进入”的情节,指出这种空间政治学的运作方式,与现代权力场域的隐秘性如出一辙。当蔡御史在月光下“欲进不能,欲退不舍”时,表面的风雅与内在的污秽形成了强烈的张力,这种张力恰恰构成了现代性批判的核心。

在再版序中,格非将《金瓶梅》的虚无主义与当代社会的精神困境联系起来,提出了“在真妄之辨的背后,什么才是真正意义上的善”这一终极命题。这种追问在李瓶儿的悲剧中得到具象化呈现:当她用金银财物结交潘金莲时,这种看似功利的行为实则是对道德善的绝望寻求。而她最终的失败,则暗示着传统道德体系在商品经济冲击下的溃败。书中引用李瓶儿临终前“心中无限伤心事,付与黄鹂叫几声”的诗句,指出这种将痛苦诗意化的处理方式,恰是对虚无的美学化逃避。

蔡御史的形象则折射出当代知识分子的精神困境。当这位状元郎在风雅与腐败之间游刃有余时,格非指出这种双重人格正是晚明文人“心性之学”走向末路的体现。这种分析在当代语境下具有强烈的现实意义:当学术研究沦为权力的婢女,当文化资本异化为利益交换的媒介,知识分子的精神救赎之路究竟在何方?书中特别引用蔡御史“在接受西门庆的性贿赂之后,对西门庆从扬州支取盐引提供方便”的情节,揭示了权力寻租的制度化运作,这种运作模式在当代社会依然存在。

作家韩少功认为,《雪隐鹭鸶》写得饱满、丰富,是一种惊人的释放。深解、详证、细品、透悟都做得十分出色。作家写不出它的前半部,学者写不了它的后半部,因此这本书注定是空前绝后。比如对“紫薇郎”的考据:“唐玄宗开元元年(713),中书省一度被改为‘紫微省’。既然如此,中书令随后就被称为‘紫微令’,而中书侍郎,自然就是‘紫微郎’了。在古代,紫微星(北极星)被称为‘帝星’,是皇帝的象征。作为设在皇宫之内、为皇帝服务且掌管机要文书的中书省,在唐代被改为紫微省,没有什么好奇怪的。大概是皇宫内遍植紫薇的缘故,后来‘紫微’与‘紫薇’就开始通用了。在唐代,中书省被改为紫微省的时间并不算太长(不到五年),但并不妨碍紫微(或紫薇)这个典故在文人雅士中的流行。白居易、杜牧和陆游等人,都有不少诗作涉及到这个典故。历代诗人对于这个典故的使用,一般涉及到以下两种含义:其一为功成名就、侍奉帝侧的春风得意;其二则为枯坐殿阁,漏夜永长,独与窗外的紫薇花相对脉脉的孤寂。众所周知,白居易的《直中书省》,就是取第二种含义。当然,《金瓶梅》中的蔡御史在写给董娇儿的诗中,虽然搬用了白居易的成句“紫薇花对紫微郎”(稍微调整了一下次序),但寓意却完全不同。在《金瓶梅》第三十六回,蔡御史高中状元后,在京师朝廷中做官,官名为‘秘书省正字’,与唐代处理机要文书的中书省之职,略相仿佛。他既以‘紫薇郎’自命,自然会对窗外或想象中的‘紫薇花’情有独钟。所以他一听说董娇儿字薇仙,便立即心生快意,觉得此人与自己状元紫微郎的身份堪称绝配,他留下董娇儿,辞去韩金钏,就比较容易理解了。”

在新版的修订中,格非特别强调了佛教救赎的虚妄性。当李瓶儿在临终前诵念《金刚经》时,这种宗教行为在格非看来只是“虚无主义的温柔陷阱”。这种批判与当代社会的世俗化进程形成呼应:当物质主义成为新的宗教,当消费主义替代了精神超越,人类将如何面对存在的虚无?书中引用李瓶儿死后“皮袄子很快就穿到了潘金莲身上”的细节,指出这种物质流转的残酷性,构成了对宗教救赎论的彻底否定。

站在新版《雪隐鹭鸶》的扉页前,我们看到的不仅是格非对《金瓶梅》的重新解读,更是一位当代作家对中国古典文学现代性转化的深刻思考。当“雪隐鹭鸶”的意象在书页间展开,我们终于明白:这部小说不是历史的化石,而是一面照见古今人性的魔镜。格非的解构工作不仅为《金瓶梅》研究开辟了新路径,更在当代文学批评领域树立了一个典范——如何让古典文本在现代语境中重获新生,如何在解构中重建精神对话的可能。这种努力,或许正是中国文学传统在全球化时代最珍贵的遗产。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学

“阅读+”新形态②丨竹韵书香润山乡:以阅读点亮乡村,以公益守护乡愁

“阅读+”新形态①丨书香赋能:一家金融机构的精神成长密码