文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

杨升庵(1488—1559),名慎,字用修,四川新都人。

杨升庵出身于名门官宦之家,其父杨廷和为明代正德、嘉靖两朝首辅,杨氏家族“一门七进士,科第甲全川”。杨升庵一生博览群书,才冠明代,著述涉及包括饮食文化在内的天文地理、金石书画、经史音韵、文学艺术、音乐戏曲等领域,《明史·杨慎传》记曰:“明世记诵之博,著作之富,推慎为第一。”杨升庵饮食文化著述主要关于肉类、蔬菜、水产、副食、调味品、酒茶、饮料以及饮食传说故事,从春秋战国至明代,古今中外,内容广泛,《升庵外集》《丹铅余录》《丹铅续录》等著述中均有不少饮食文化方面的内容。

杨公鱼

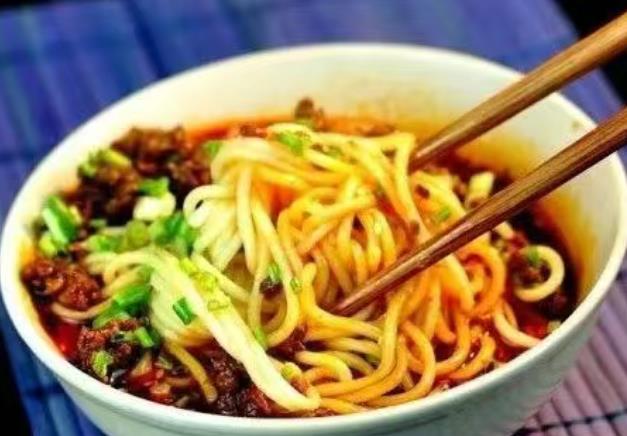

我国河流湖泊众多,拥有丰富的渔业资源,鱼在古人的饮食生活中占有重要地位。《汉书·地理志》云:“巴、蜀、广汉……土地肥美,有江水沃野……,民食稻鱼,亡(无)凶年忧。”由于四川地区鱼类资源丰富,生于天府之国鱼米之乡的杨升庵,对食鱼情有独钟,并经多年研究摸索出独特的烹饪方法。

杨升庵云:“鲈鱼肉甚,杂以香葇花叶,紫绿相间,以回回豆子、一息泥、香杏腻拌之,实珍品也。鲫子鱼腊亦然。回回豆子,细如檎之肉,味甚美。一息泥,如地椒。回回,香料也。香杏腻,一名八丹杏仁,元人《饮膳正要》多用此料。”(杨慎《丹铅摘录》卷四)

此为取鲜活鲈鱼,加上香杏的花和叶子,用回回豆子香料,一息泥即辣椒,香味浓郁的杏仁油调和,制作出一道美肴。鲈鱼,背部有黑斑,口大,体侧扁,腹部灰白色,生活在江南淡水河湖,味道鲜美,古代即为四大美鱼之一。选取秋霜时节肥壮长鲜活鲈鱼,细切成薄片,用香料水浸泡,然后用干布绞干水分,散置于盘中,再将切细的香杏花叶与鱼片拌调而成。制作这道菜的用刀切功很关键,唐代大诗人杜甫《观打鱼歌》诗曰:“饔子左右挥霜刀,脍飞金盘白雪高。”用如白雪飘洒形容切成的鱼片很薄,细如柳丝,薄如蝉翼。

杨升庵在《丹铅摘录》中介绍鲈鱼特点说:“鲈鱼鲊,鲫子腊,风味甚美,所称金齑玉脍也。”“鲈鱼鲊”即为腌制的鲈鱼,“鲫子腊”为鲫鱼干。《说文》曰:“脍,细切肉也。”“金齑玉脍”为金黄色切碎的菜,雪白如玉切细的薄鱼片。古代最早用鲤鱼作脍,至唐代,因鲤与皇帝李姓谐音,鲤被尊为“赤鲤公”,朝廷下令严禁捕捞,违者处罚,后来人们就改食鲈鱼。因鲈鱼一般产于江南及近海,内地很少而难以渔获,杨升庵制作时便选用鲫鱼。鲫鱼不仅为餐食珍品,还有医疗作用,唐代孟讹在《食疗本草》中认为鲫鱼有“食之平胃气,调中,益五藏,和纯菜作羹食良”的功效。杨公鱼有止住突发痢疾等作用,因此可以说,杨公鱼不仅是一道佳肴,也是一味药膳。遥想当年,伴随着满湖怡人心脾的桂花香,杨升庵泛舟桂湖,捕捞鲜活肥美的鲫鱼烹制出“杨公鱼”款待友人,大家一同品尝佳肴美酒,吟诗作赋,谈笑风生,好不惬意。

竹蜜刺蜜

蜂蜜是一种很好的调味品,因蜜蜂采集不同的花粉而有不同的蜜,竹蜜、刺蜜就是其中二种。清乾隆版《升庵全集·饮食》卷二三二记曰:“竹蜜蜂蜀中有之,好于野竹上结巢,巢大如鸡子,蜜并绀色,甘倍常蜜。”也就是说,竹蜜为四川特产,竹蜜蜂在山间野竹筑巢而成,巢如鸡蛋一般大,蜜为天青色,味道比普通蜂蜜甘甜得多。

书中还记曰:“《梁四公子记》,高昌国遣使贡蜜,梁武帝遣杰公迎之。谓之曰:刺蜜是盐城所产,非南平城者,南平羊刺无叶,其蜜色白而味甘;盐城羊刺叶大,其蜜色青而味薄,是以知其伪也。”这是杨升庵讲述关于鉴定蜂蜜的历史典故,南朝梁代,新疆高昌国使者向梁武帝进贡蜂蜜,谎称南平所产,南平在湖南,盛产珍品蜂蜜。梁杰公前去受礼,识破蜂蜜是用江苏盐城蜜假冒。梁杰公向梁武帝介绍说,南平枣树开花无叶,蜜色白味道浓甜;盐城枣树开花时叶大,蜜色青味道淡甜,因此一看便知为盐城蜜冒充南平蜜,使者只好如实交代了。羊刺,枣树多刺,别称羊角、羊刺,枣花蜜故称刺蜜。

蜂蜜最早记载使用在春秋时期,《楚辞·招魂》有关于蜂蜜的诗句“粔籹蜜饵,有餦餭些。瑶浆蜜勺,实羽觞些。”晋代出现人工养蜂,由于人工养蜂,蜂蜜也就逐渐普及。食用蜂蜜有保健和治病防病功能,《神农本草》说石蜜(野生蜂蜜),“安五脏诸不足,益气补中,止痛解毒,除众病,和百药,久服强志轻身,不饥不老。”明代李时珍《本草纲目》称蜂蜜功效有六条:“生则性凉,故能清热;熟则性温,故能补中;甘而和平,故能解毒;柔而濡泽,故能润燥。缓可以去急,故能止心腹,肌肉,疮疡之痛;和可以致中,故能调和百药,而与甘草同功。”认为蜂蜜有补虚润肺、调和胃肠、味甘性平、清热解毒、健脾益胃、缓冲止痛等功效。杨升庵认为:“散似甘露,凝如割脂,冰鲜玉润,髓滑兰香。”他生动形象地评价了蜂蜜的形状、色泽、香味,认为上品蜂蜜的形状如甘露冰玉般晶莹清润,颜色如脂肪般洁白,散发出的味道如兰花般幽香。

树盐和伞子盐

自古以来,烹饪调味离不开盐,盐在五味调品中位列第一。杨升庵的著述中记载了树盐和伞子盐两种奇异盐。

树盐,亦称木盐,因生长在树上而得名,可作调味盐。杨升庵在《丹铅续录·卷六》中曰:“ 陈藏器《本草》:盐麸树,一名叛奴盐, 蜀人谓之酸桶。《博物志》云:酸桶七月出穗。……今按博物志,无此文,酸桶亦不知为何树,一统志载女真国盐生木枝上,即此类,中国亦有之。今人不知取之耳。”就是说,在《大明一统志中·女真》中有树盐的记载,树盐不仅在东北生长,在西南地区也有,古代四川生长一种盐树,大多生长在深山老林之中,当地人称为酸桶,每年七月出穗,结的果实有盐霜,人们刮取下来食用。

伞子盐,为一种形状如小伞的块盐。《升庵集》卷六十九记曰:“朐䏰县盐井,有盐方寸,中央隆起如张伞,名曰伞子盐。朐䏰,今之夔州府万流驿地名。”朐䏰,故城在今重庆云阳县,秦灭巴国后,置巴郡,在今云阳地域置朐忍县,晋朝时,改朐䏰县。夔州府,在今重庆奉节县。万流驿,明代驿站,在今重庆巫山县。云阳盐井出产的一寸大小的块盐,隆起如张开的雨伞,故名伞子盐。

这两种盐都可食用,除此以外,还有产在山崖的崖盐,产于土中的戎盐,产于石中的石盐,产于草丛的蓬盐。明代李时珍《本草纲目》中有详细记载:“崖盐生于山崖,戎盐生于土中,伞子盐生于井,石盐生于石,木盐生于树,蓬盐生于草。造化生物之妙,诚难弹知也。”李时珍还赞叹大自然奇妙:“造化生物之妙,诚难弹知也。”

民以食为天,饮食是人类赖以生存和发展的第一要素。杨升庵学识渊博,著述浩繁,同时也喜爱美食,堪称美食大家,在他的饮食文化著述中,有许多流行于古代而现代已失传的内容,值得有志之士不断加强挖掘整理研究,以丰富人民群众的饮食文化生活。(来源:四川省地方志 徐敬国/文)

编辑:王欣 责编:董小玥 审核:何建

饮食文化|乡愁是一枚美味可口的粽子

日常饮食中暗藏的癌症“炸弹”,很多人天天都在吃!

饮食文化|面食入蜀记

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读