文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

公元前1046年1月20日,天刚蒙蒙亮,殷商陪都朝歌城的制高点——雄伟壮丽的鹿台上,一个男人正准备用自焚的方式结束自己的生命。

这位被称为“史书中自焚第一人”的末代君主名字叫受,在活着的时候被人称作帝辛,死后则被人叫作商纣王。

远处的喊杀声变得越来越清晰,这说明敌军已经越来越近,留给纣王的时间不多了。

纣王穿上最华丽的服装,周身环绕着无数的绝世美玉,决然地选择了投身火海。大火烧得很快,但还没快到能抹去一切的程度。

一个英武的大叔驾驶着战车呼啸而至。他的名字叫姬发,后世称他为周武王。武王张弓搭箭冲鹿台上的焦尸射了三箭,然后大步上前砍下了纣王的头颅,悬挂在一根巨大的白旗杆上示众。旁边还有两根小一点的旗杆,上面挂着纣王最宠爱的两个妃子的脑袋。

至此,在华夏大地上延续了五百多年的殷商王朝灭亡,周朝建立,史称“武王伐纣”。

如果中国古代的昏君们要建个微信群的话,纣王大概率会“荣获”群主之位,因为他有“三高”:排名高、辨识度高、出圈程度高。

纣王在亡国之君序列里第二个出场,任谁见了都得尊称一声老炮儿,排名那是相当高。

要说纣王犯下的罪行,那真是罄竹难书。所以后人也给了他一个独一无二的史诗级差评——谥号“纣王”。再加上《封神演义》的广泛传播,纣王昏庸残暴的形象更是家喻户晓,出圈程度不是一般的高。

但纣王表示并不开心,直到他听到了子贡同学的发言。

子贡说:纣王身上那些耸人听闻的罪名,恐怕有不少是标题党。因为人人都痛恨道德败坏的人,所以遇到什么坏事都往他们身上扣。

简单来说就是纣王肯定有问题,但也保不齐有人是跟风黑蹭热点,或者是夸大其词骗流量。

子贡的说法并不是空穴来风。我们梳理一下纣王罪名出现的时间,也会发现一个特别有趣的现象——越是劲爆抓眼球的内容,出现的时间就越晚。

就比如传说中纣王自焚的那座鹿台。西汉时记载鹿台“其大三里,高千尺”,到了东晋,关于这座鹿台高度的记载一下子提高到了“一千丈”,换算下来大概两千米。

古龙先生在小说《七种武器》中说过一句非常有道理的话:“最了解你的人往往不是朋友,而是你的对手。因为只有对手才会真正地花心思去观察你、研究你、掌握你。”

作为纣王最大的死对头,周武王姬发才是最有发言权的那个。他在和纣王翻脸动手之前特意写了一篇小作文来动员盟友,详细列举并强烈谴责了纣王所犯下的罪行,简单归纳就是:酗酒,听信妇言,亲疏不分,胳膊肘往外拐,不重祭祀,且有暴力倾向。

嗯,就这?

好像除了酗酒和暴力倾向之外,其他也不是什么罪大恶极的事情吧。

不不不,这几件事在当时的人看来,桩桩件件都是人神共愤的滔天大罪。我们必须代入商朝人的视角,才能理解纣王为什么那么招黑。

商朝,是个很有个性的王朝。它最大的特点就是爱搬家、爱算卦、爱打架。

爱搬家是因为黄河经常泛滥,动不动就把都城给淹了,只能换个地方重建。直到“盘庚迁殷”之后,商朝的首都才算固定下来,所以商朝也被称为“殷商”。

爱算卦说的是占卜在商朝社会生活中具有很重要的意义。

《礼记》中记载:“殷人尊神,率民以事神,先鬼而后礼。”今天出土的甲骨文中就有商朝大量的占卜记录,大到战争灾荒,小到生活日常,不管是夜里做梦,还是白天牙疼,遇事不决全靠算卦。

再说爱打架,商朝的确特别能打,但也是因为形势逼人。

因为商朝并不是秦汉那样的大一统王朝,而是一个部落联盟,商王只是联盟的首领而已,只不过他自己的商部落是这个联盟中实力最强的那个。商王带着本部落的人住在王畿,也就是首都周围的一亩三分地里,这些归商王直接领导的人被称为“内服”。

在王畿周围还分布着很多异姓诸侯国,就是和商没有血缘关系的部落。这些诸侯国认商朝当大哥,享有高度的自治权,统称为“外服”。

至于再远一点的地方,比如江淮一带的东夷集团,则完全不听商朝的招呼,勉强可称之为“不服”。

自商朝建立以来,商王的权力就受到三股主要力量的限制,分别是“算命先生”“自家亲戚”和“门下小弟”。

“算命先生”指的是商朝内部的“贞人”,就是负责祭祀的神权阶层。占卜的结果是好是坏,上天的“神谕”是褒是贬,那都是他们一句话的事,就算是商王有时候也得听他们的。

“自家亲戚”指和商王有血缘关系的宗亲贵族。这帮三叔六舅那真是让人一言难尽,可以说是能给你帮多大忙,就能给你添多大乱。自家亲戚嘛,有事那是真上啊。但既然是一家人,吃拿卡要、把持权力、爵位世袭什么的也都是常规操作,商王还不好说什么,也不能撕破脸不是?

“门下小弟”指的是“外服”的那些诸侯国。只要商朝中央稍有风吹草动,小弟们就会蠢蠢欲动搞事情。一句话,人心散了,队伍是相当不好带的。

所以五百年来,历代商王都是小心翼翼地维持着脆弱的平衡,生怕一个搞不好就翻车。

直到纣王闪亮登场。

首先要明确一点,和小说电视剧里那个只知道搂着妲己花天酒地的纨绔子弟不同,真实历史上的纣王其实拥有非常优秀的硬件条件。

史书中记载纣王长相英俊,身材健硕,天资聪颖悟性高,口若悬河辩论好,日常爱好是打老虎、揍狗熊,绝对的人中龙凤、个中翘楚。

正因为自身的条件足够好,纣王对人生的追求也格外高——他要带领商朝重回巅峰。为此他需要进一步扩大王权,所以神权阶层、宗亲贵族和地方诸侯全都上了他的黑名单,得挨个拉出来放血。

为了打压神权阶层的话语权,纣王废弃了以往的祭祀制度。

为了不让宗亲贵族把持朝政,纣王另起炉灶,重建了一套新的领导班子,提拔了一大批出身底层的官员,哪怕是有案底的罪犯和奴隶都能在他这儿找到工作。

为了防止四方诸侯不听招呼,纣王针对其中的实力派进行了清除。当时商朝的小弟中,以周国的姬昌、鄂侯、九侯这三位实力最强,在当时被封为“三公”。

后来鄂侯和九侯都被纣王弄死了,姬昌也被他软禁了整整七年。只不过姬昌能服软会来事,主动低头,又送上了宝马美女当赎金,态度好得不能再好。

姬昌在诸侯中威望很高,纣王也不好强行下手。再加上东夷还没有臣服,纣王不想两线作战,这才高抬贵手放了姬昌一马,还封姬昌为“西伯”。

如果纣王能知道后来的事,一定会后悔自己当初这个决定。

当然那都是以后的事了。至少在此刻,纣王正在享受那份属于他的成功。王权获得了极大的提升,国内的整顿已经取得了效果,那对外扩张这事也得马上跟进啊。

之前的历代商王都没有把东南方的“东夷”打服,于是纣王就投入兵力连续进攻东夷,虽然取得了一系列的胜利,但也极大地消耗了商朝的国力。

为了方便就近指挥,纣王还特意扩建了朝歌城。这里原本是商王的“度假村”,现在一顿装修,增添了许多重要设施,也在一定程度上具有了国都的性质,但更多的还是纣王享受生活的俱乐部和指挥战争的指挥部。

但不管打仗还是搞基建都是要花钱的,所以纣王加大了对百姓的盘剥。反正他手下有那么多罪犯出身的官员,干这种刮地皮的事情再顺手不过了。

这么一套组合拳搞下来,商朝内外民怨沸腾,诸侯离心,人们的不满已经达到了顶点。而面对暗流汹涌的反对势力,纣王的处理方式也很简单,直接大刑伺候。其实这些酷刑也不全是纣王发明的,因为商朝有历史悠久的“人牲”传统,就是把活生生的人花式弄死来祭祀鬼神。甲骨文中就有大量表示酷刑的字,比如“竞”“劓”“刖”“墨”“宫”等。而纣王时期最著名的酷刑就是“炮烙”,传说中就是把人绑在烧红的铜柱子上活活烫死。

至此,纣王终于解锁了专属于自己的“众叛亲离”成就。

神权阶层恨他不重祭祀,不敬鬼神;宗亲贵族怪他不念亲情,胳膊肘往外拐;地方诸侯怨他横行无忌,迫害忠良;普通百姓恨他滥用民力,草菅人命。

如果说以上罪名是商朝内外的所有受害者都感同身受的,还有两条罪名——“酗酒”和“听信妇言”,则完全是后来的西周给纣王的私人订制。

为什么这么说呢?

因为颠覆传统的纣王,做这两件事反而是在尊重商朝的传统。

有学者考证认为,商朝的祖先是起源自燕山南侧、渤海湾一带的游牧民族,所以生活中保留了很多游牧民族特有的习惯。

在苦寒之地,酒既能在生活中提供热量,又能在战斗中增添勇气。毕竟喝了酒,身子容易热,脑子更容易热。至于女人地位高,也和游牧生活有关。男人长时间外出捕猎或战斗,大部分时候都是女子当家,甚至到了关键时刻,女人也要像老爷们儿一样冲在第一线。比如第二十三代商王武丁的王后妇好,就一人身兼生活伴侣、政治助手、宗教祭司和军事统帅等身份,历史上的“武丁中兴”也有她的功劳。

但周人却是个重视农耕的民族。他们认为用粮食酿出的酒是神圣且珍贵的,凡人哪能敞开喝?周人也反对女子干政,认为女人就应该是男人的附属品,压根儿就不应该出现在朝堂上。

这两条罪名简单地看,就是周和商之间纯粹的三观不合看不惯。但后来干掉纣王这事是周人牵头的,他们说纣王“酗酒”“听信妇言”是罪过,其他人也不会有什么反对意见。

其实周和商之间的矛盾,远比三观不合要严重得多,这两家之间可是有血海深仇的。

周文王姬昌的父亲季历本是一代雄主,东征西讨打下来老大的地盘。但“枪打出头鸟”,季历的崛起引起了商王文丁的猜忌,然后被文丁骗过去杀掉了。

文丁就是纣王的爷爷,而姬昌又娶了文丁的女儿,从辈分上来说姬昌算纣王的亲姑父,只不过是有杀父之仇的那种亲姑父。

更何况姬昌本人也差一点死在纣王手里。那还有啥好说的?这真是不造反都对不起自己啊!姬昌知道周国的硬实力和商朝有差距,所以他选择在软实力上找补。他要做的事也很简单,只需要和纣王反着来就行了。

纣王不重祭祀,姬昌这边重视啊。后来商朝的太师、少师就抱着礼乐祭器投奔姬昌去了,相当于单位的会计把公章给拐跑了。

纣王不给老臣旧人留后路,姬昌这儿却提供完善的养老服务,保证让每个人都能干到退休并安享晚年。所以纣王手下的臣子要么选择到西周再就业,要么就一边拿着纣王的工资,一边偷偷地给姬昌干活儿。

纣王打压诸侯,姬昌则暗中收买人心,于是越来越多的诸侯国都选择跟姬昌混了,而少数执迷不悟忠于纣王的也被姬昌给灭了。

面对实力不断壮大的周国,商朝内部仍然有部分人觉得纣王还可以再抢救一下。一个叫祖伊的大臣劝纣王,说老天已经抛弃咱们啦,咱得想点办法啊。

对此纣王的回答是:“呜呼!我生不有命在天?”

这句话可以理解为:“我难道就没有天命吗?”或者:“我还需要天命吗?”

不管怎么翻译,反正纣王没觉得自己有错就是了。

祖伊表示,这个纣王啊,真是块油盐不进的滚刀肉啊,我是劝不了了,你们谁爱劝谁劝吧!

祖伊作为一个打工人已经放弃了,而纣王自己家里人还没死心。纣王的叔叔比干堵着纣王,苦口婆心地劝了好几天,说大王你怎么怎么不对,你得改啊什么的。

纣王听着听着就炸了,表示自己怎么会错?要错也是你们错,于是就把比干给剖腹剜心了。

至此,再也没人劝纣王了,因为所有人都不再对他抱有一丝希望了。

当纣王在这边自我感觉良好时,姬昌治理下的周国已经实力大增,“三分天下有其二”。但姬昌没来得及起兵就去世了,史称“周文王”。他的儿子姬发继承了父祖的遗志,史称“周武王”。

于是,历史课上要敲黑板的知识点——“武王伐纣”开始了。

在后世儒家的笔下,“武王伐纣”就是周武王率领仁义之师,一路进军抵达朝歌城郊,在“牧野之战”中兵不血刃地获得胜利的正义战争。

“武王伐纣”是一场纣王反对者们的联合行动。周武王负责正面战场,提供武力输出;而商朝内部的反对派则盯着敌后战场,负责临场搞事。

在开战前的誓师大会上,周武王除了宣读纣王的罪行调动情绪,还特意嘱咐了一句:一旦真打起来啊,千万不要伤害那些主动投降的人啊,他们都是来帮我们的。

这还没开打呢,就考虑起优待俘虏的问题了——倒不是周武王多有先见之明,而是他早就和纣王手下的大臣商量好了,甚至连最后决战的时间、地点都定死了。

纣王主力部队不在家,朝歌城守备空虚的情报是他们提供的。武王起兵后一路狂飙突进,导致纣王被打了个措手不及,也是这帮人阻碍了战场情报的传递,让纣王来不及和主力部队会合,只能临时拉了一群杂牌军来应战。甚至就连最后决战时商军的阵前倒戈,都更像是一场早有预谋的军事政变,而不是临时起意的突发事件。

现代考古研究发现,“牧野之战”的开战时间很不寻常——天不亮就开打,太阳刚出来不一会儿,纣王就战败了。凌晨是人注意力最涣散、情绪最不稳定的时候,面对前锋部队的突然倒戈,纣王根本来不及反应,所以直接就被打崩了。

对于纣王的最终结局,公认的说法是他战败后自焚了,还有观点认为他是当场战死了。但不管是哪种结果吧,纣王还是有他自己的骄傲,至少他战斗到了最后一刻。

这么看来,纣王其实也没有那么不堪。

但到了战国时代,纣王的罪名突然花样翻新。到了汉代以后,留给纣王的新罪行已经不多了,所以就只能在具体细节和恶劣程度上下功夫了。比如被解剖的孕妇其实是忠臣比干的媳妇;喂给姬昌的人肉羹也从同事梅伯变成了亲儿子伯邑考,更加突出纣王的残忍乖张。

同时妲己的戏份变得越来越重要,很多原本是纣王干的坏事,都变成了是妲己撺掇纣王干的。比如“酒池肉林”,不光有装满酒的大池子,还有不穿衣服的男男女女搞坦诚相见,把奢侈浪费和伤风败俗有机地结合起来,突出纣王的淫乱无度。

这些越来越细节具体的罪名之所以会出现,原因用一个词就可以概括:时移世易。

除此之外,后来的人还会把很多自己现实生活中的情绪带到纣王身上,比如对统治者骄奢淫逸、滥用民力、淫乱不堪等罪行的批判,都可以借纣王的故事来影射。

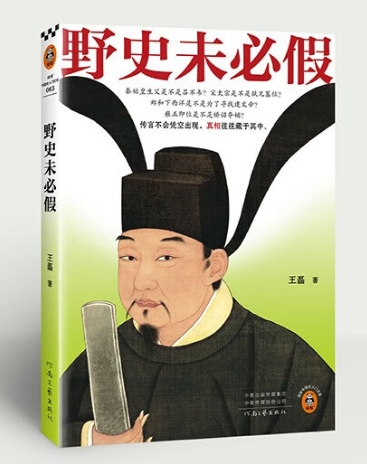

(摘自《野史未必假》 王磊/著 河南文艺出版社/出版)

编辑:殷华 责编:董小玥 审核:何建

2024“文轩好书” ⑨ | 听说三星堆和罗丹组“CP”?——《青铜之光:三星堆与罗丹的超时空对话》

2024“文轩好书”⑧丨在时代转角,遇见小巷里的温暖

2024“文轩好书”⑦ | 阿来解读杜甫成都诗,竟藏着这些不为人知的秘密