文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

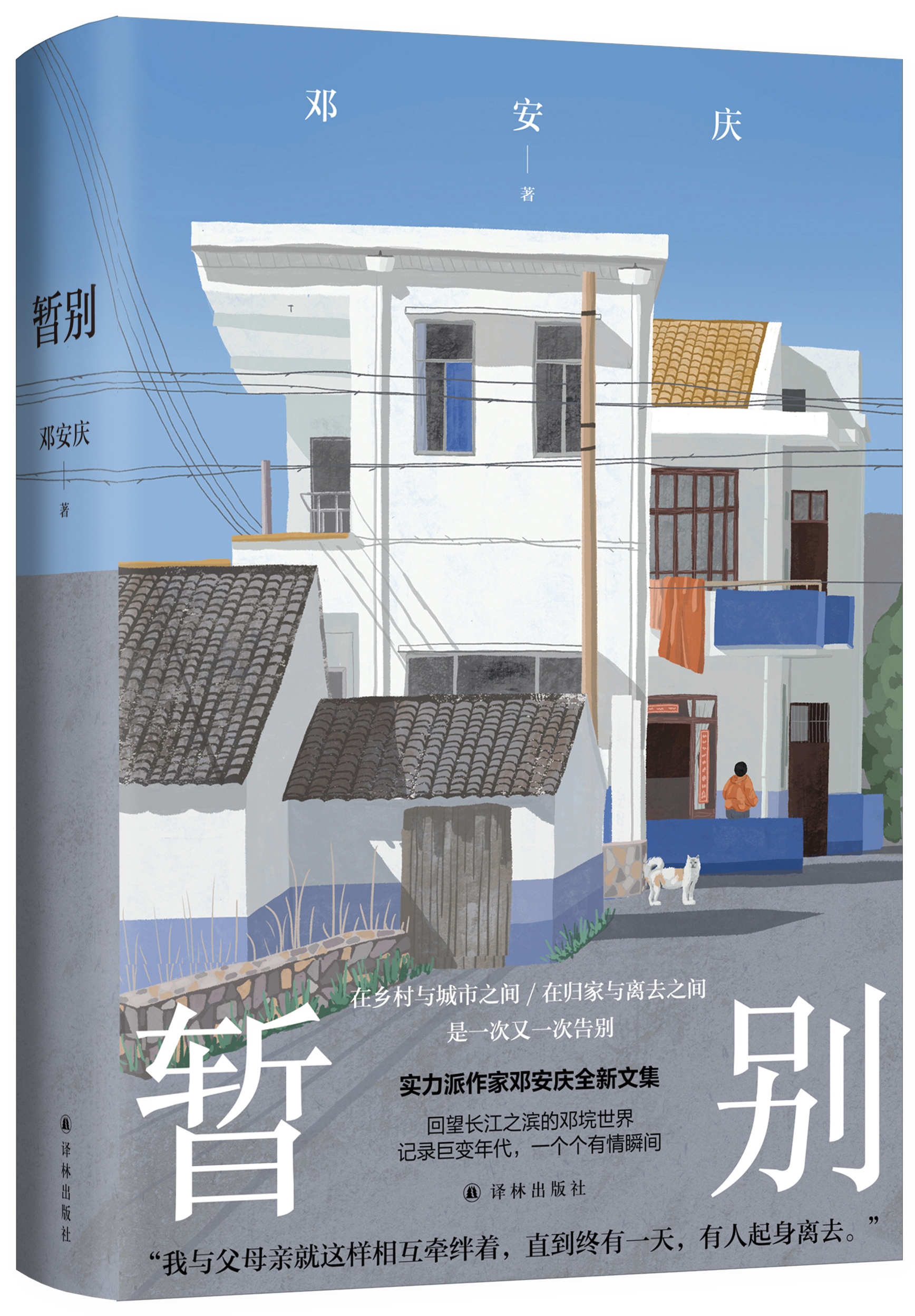

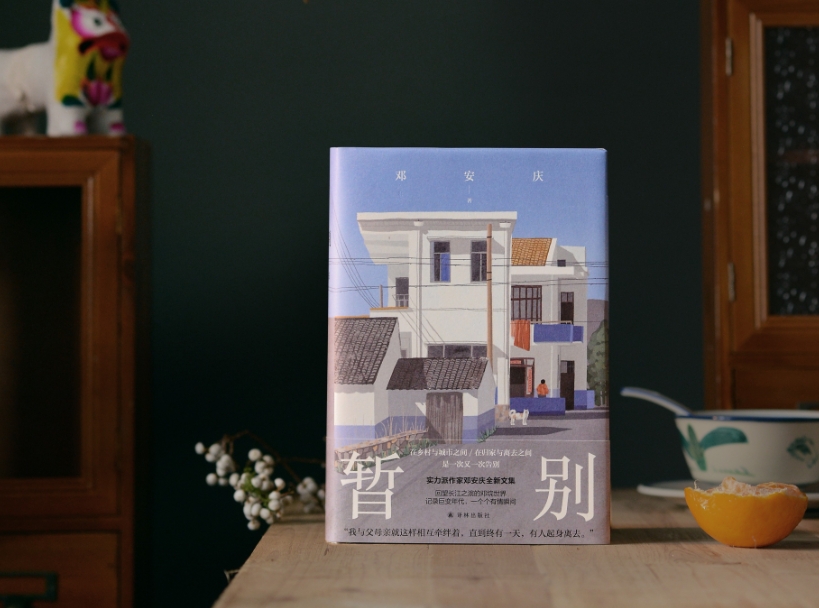

“我已经这么大了,在外面闯荡这么多年,事情都会自己处理好,不能再依赖别人,哪怕这人是母亲。”“我与父母亲就这样相互牵绊着,直到终有一天,有人起身离去。”“这些年来,我也不希望是孤单的,可兜兜转转,我还是孤单的。”……近日,实力青年作家、“新乡土”写作代表人物邓安庆的全新散文集《暂别》由译林出版社推出。

在这本书中,邓安庆再次将目光投向长江之滨的故乡邓垸,以其标志性的细腻笔触和诚挚书写,讲述四年来他在定居城市与故土乡村之间如候鸟一般的迁徙。他用动情的文字,回忆他与母亲、父亲的一次次聚散,用丰沛的细节描写,记录他们彼此牵挂、彼此陪伴的点点滴滴,也在观察和思索之余,写下巨变年代中乡土人情的流动和变化。

在这个高度流动、快节奏的城市化时代,《暂别》不仅仅是邓安庆一个人的私人史,更是一部书写集体乡愁的共鸣之作。《暂别》是一个游子致母亲、致父亲、致故乡的质朴家信,它写给每一个来自小地方,在大城市漂泊,背负记忆前行,想念父母与故乡的人。

邓安庆在豆瓣上拥有近16万粉丝,他从素人写作起步,自第一部作品出版以来,始终将眼光凝聚于故乡湖北武穴,用充满乡土回忆的质朴写作,打动着万千读者。

多年来,他如中国城镇化进程中无数青年人一样,辗转于西安、北京这些大城市谋生,但他的写作从未离开过故乡邓垸。乡情,亲情,漂泊与奋斗,一个个体在都市化洪流中的选择与守望,作为精神养分的乡土人情,这些正是邓安庆用文字创造出的“邓垸世界”的心灵根系,是他站在都市回望乡村,呈现一个个鲜活的乡村生活场景和人物时,建立起的独属于他的文学线索,像《纸上王国》《柔软的距离》《山中的糖果》《我认识了一个索马里海盗》《天边一星子》《永隔一江水》《留灯》等。

循着这条文学线索,《暂别》与邓安庆此前的作品一脉相承,但更加凝练、深刻。在书中,他从自己落脚苏州、买房定居这个生活转折讲起,慢慢勾连起这四年来,他与父母、与故乡的每一次离别与相聚。他用细致、坦诚也更显简练、成熟的文字,回望长江之滨的邓垸世界,记录一个个有情瞬间。“对我来说,这是一场漫长的写作。2007年大学毕业后,在接下来的十几年里东奔西跑,辗转过很多城市,从事过很多不同领域的工作,经历过各种事情,所幸的是我用文字记录了下来,成为此刻你所读的这本书。”

全书分成三个部分,第一部分是“漂泊记”,写邓安庆这十几年来漂泊各地的人生经历;第二部分“亲人记”,写亲人们这些年来在邓安庆生命中留下的印记;第三部分“回乡记”,收录了邓安庆从2020年到2024年每一年回家(包含父母来苏州)的记录。“之所以如此安排,是因为只有写明白过去这十几年来我漂泊在外的人生经历,才能让每一次‘回乡’有背景交代和情感依托。”

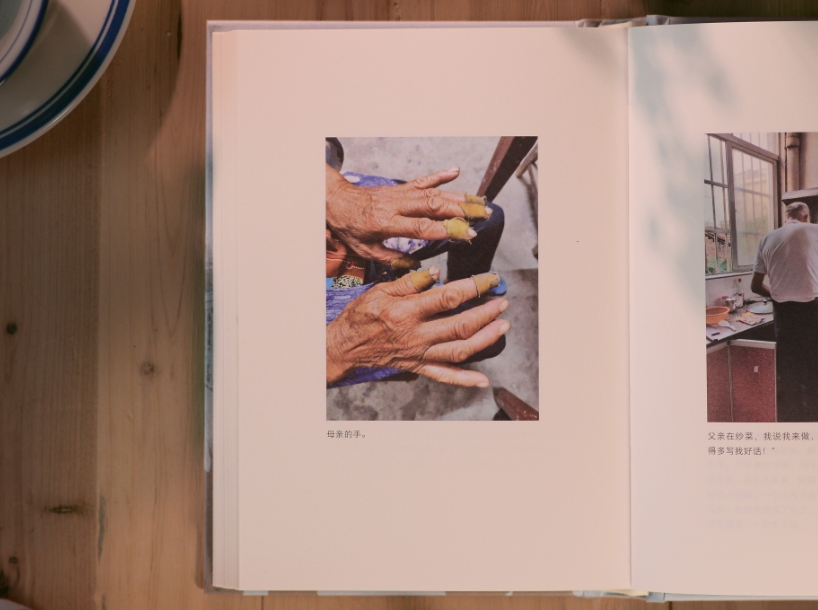

“回头看,父母亲还在原地,走不了,走不动,也不想走。我们的情感就是在走与等之间不断地牵扯。”在《暂别》中,邓安庆记叙平凡生活中的点点细节,让一个家庭在城乡两端的牵挂与深情跃然纸上。他记叙母亲因劳作而伤痕累累的手,记叙父亲骑电动车兜风的孩童般的时光,记叙他和父母坐在老屋中回首儿时往事,记叙他们在农田做活、炒花生、摘棉花的小事,每一个生活的细部,都折射着亲情的光芒。这份书写不只属于私人,更是中国城镇化进程中,千千万万家庭共有的经验,是无数人无数次的往返路途,也是这片土地上不变的牵挂与陪伴。“有些事情不能深想。比如,我不能细想母亲一个人坐在黑暗房间中的场景。很小的时候,父亲带我去别人家做客,很晚才回来。母亲说她一个人坐在门口等我们,那时候也没有电,她就一直等着,等到后来眼泪落了下来。而现在,她在那里,我在北京,哥哥和嫂子在东莞,父亲和侄子们在城里。那个片刻,母亲孤单一人,她内心是害怕的,我懂。我跟哥哥通了电话,因为我不知道家里缴纳电费的号是多少,哥哥说会让嫂子来交。等待的间隙,母亲又打来几个电话,口吻焦急。我安抚她,让她等着,电很快就会来。她反复地说:‘我真是搞不懂哩!’她也搞不懂我。我的生活对她来说,是一个谜。我做了些什么,她不懂。我在想什么,她也不懂。她对我没有任何额外的期待,只希望我好好生活就够了。过完年快走时,母亲说:‘你回北京后,被子要记得晒起来。’我说没有地方可以晒被子,我租的房子不靠窗,没有阳台,晒到外面容易被人家偷走。母亲吃惊地问:‘那你的被子从来没有晒过?’我说是的。母亲那一霎露出极为难过的神情,她低着头,手中叠着衣服,问:‘那么样睡的呢?你一个人在外面,叫我怎样放得下心?总得有个人照顾你……’我说:‘我会照顾我自己的。’可是说的同时,我心里也分外难过起来。”

评论家项静曾指出,邓安庆这一代新的乡土写作者,其创作呈现出朴实化的倾向,卸载了前几代乡土写作中超重的部分,记述那些鲜活有趣的生命和故事,在看似远离直接教益和宏大题旨的外形下,蕴藏着来自乡村内部的精神力量。邓安庆《暂别》中所呈现的乡村世界正是如此。他所要展示的绝非一个抽象的乡村或概念上的乡愁,而是希望通过如实、细致地反映真实生活,反映他在城乡之间奔波的切身感受,来达到纪录片一般的乡土写作。

正如邓安庆在书中所言,他力求“真”,而不是光鲜、漂亮、完美。“真”有时恰恰意味着不堪、破落、辛苦,但他不惮于揭开漂泊生活中这些“弱”的部分。“书写对于我的意义是非常重要的,一旦开始写作,内在的道德感要求我必须坦诚以待,这个不可去亵玩。文学是我的‘神’,在它面前,我是赤裸的。因此,当我书写自己的生活时,就不能逃避,不能伪饰,生活如是,书写亦然。这在他人看来是‘示弱’,因为生活中其实是有很多不堪的、破落的、脆弱的、辛苦的、龌龊的部分,它们一点都不光鲜、漂亮、完美。去写这些,让他人窥见的是自身生活的种种不如意。但如果从我自身的角度来看,这里不存在‘弱’,也不存在‘弱’,生活是什么样,我就写什么样。美,对我来说不重要。真,才是重要的。但如果你是真实的,从中产生出的美感反而会更动人。……贴着生活去写,那些坑坑洼洼的、沟沟坎坎的、边边角角的、零零碎碎的部分,是可以触动他人的情感的。毕竟我们大多是平凡人,生活在日常中,很多心绪积蓄在心中,忽然看到有一个人记录自己的生活,没有什么情节,没有什么狗血,有的就是流水账似的细节,就仿佛看到自身:‘是啊,我也是这样想的!没想到有人帮我表达了出来。’这种共鸣感,就是因为真实的生活是有共通性的。”

“白米粥,包菜鸡蛋炒面,腌制的萝卜干。我吃饭时,没让母亲看出我的不舒服。我也不想让她知道我不舒服。土已经挑完了,地也扫干净了,连午饭都做好了。我一点忙都没帮上。其实没有胃口,但还是强忍着吃完。母亲看我一眼,问:‘菜咸了?’我忙说没有。从小到大,只要有一丁点不舒服,我就跟母亲说。眼睛疼,头好痛,脚崴了,脖子难受……总是想求得她的关注,而她每一次都好担心地看顾我。可是现在,我不能再如此了。我已经这么大了,在外面闯荡这么多年,事情都会自己处理好,不能再依赖别人,哪怕这人是母亲。不能再让她担心了。但担心是没完没了的,不是吗?哪怕是在外地时,打电话回家,我刚一开口,她都能立马察觉出来:‘你不舒服?’尽管我认为自己伪装得够好,但她还是能凭直觉感受到。”在《暂别》中,邓安庆追求更加简洁的表达,去掉多余辞藻,更加精确。

在邓安庆笔下,普普通通的家庭生活中充满了让我们熟悉又动情的瞬间。年迈的母亲为了给孩子减轻负担,依然执着于打小工、种田,她那颗善于牵挂的心总是念着儿子在他乡吃得怎样、穿得怎样,在电话中常常一句话就能察觉到儿子的异样;父亲衰老而脆弱,有时甚至像个孩子一般,依赖起自己的儿子,“乖乖地缩在椅子上,歪着头,脸上浮着笑容”;随着时间的流逝,乡间的“老亲戚们日渐减少,当年的年轻人都成了祖父祖母,而新的一代已经不大与我们走动了”,但人们聚集在田间地头时,依然有一份厚实的热切;而当儿子买房定居于苏州后,父母第一次来到新房时的雀跃,伴随着在城市生活的不适应感……这是邓安庆所追求的“真”的写作,一种着眼于平凡的细节,却足以引发情感共鸣的写作。他一面以细腻的描述,刻画分隔两端的亲人之间难以割舍的情感纽带,一面以内部观察者的视角,关照乡土世界的变化。他写父母,也写婶娘叔爷,写那些远去的兄弟姐妹,他书写鲜活的邓垸现实,关照乡土世界的变化,关照生存于其间的人们,如何在新与旧之间流连、求变。

《暂别》的出版,标记着邓安庆文学创作道路上的一个成熟时刻,它书写乡土与亲情,又不止于此,而是映照着更为广大的当代人的生活体验,凝结着更为普遍的生存感受与情感状态。

值得一提的是,在装帧设计上,《暂别》同样别具一格。封面采用双封设计,外封选取极具代表性的静谧风格插画,长江之滨的邓垸世界、儿时温柔的故乡风土仿佛近在眼前;内封则选用作者父母的一张合影,以棉质纸张印刷,手感温暖,有老相片一般的质感。此外,书中还收录了由邓安庆拍摄并挑选的26幅影像,全彩印刷。等待的父亲、菜园中的母亲、父母写下的名字,这是邓安庆镜头下的父母与亲情,温情脉脉。(读者报全媒体记者 何建)

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读