文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

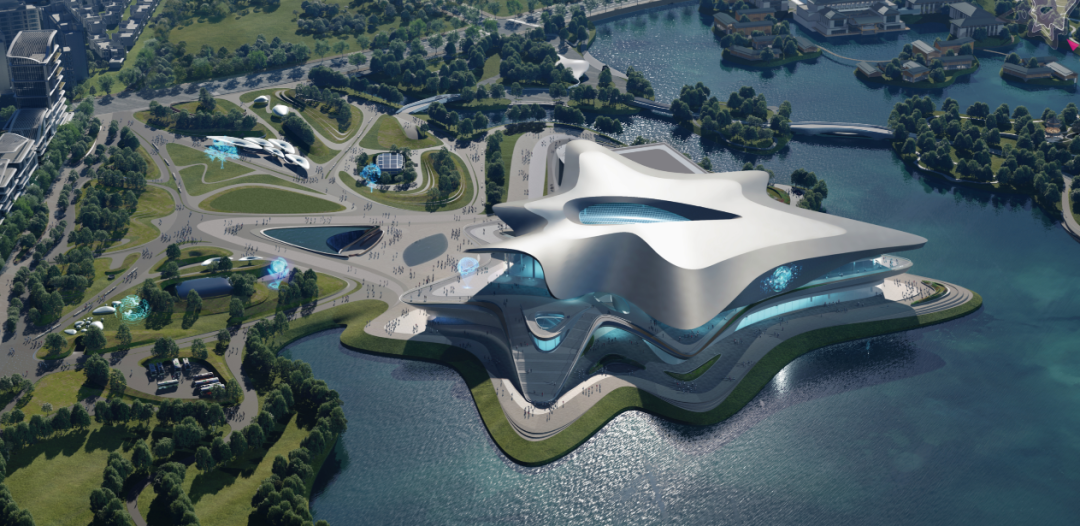

作为科幻迷心目中的“世界博览会”,第81届世界科幻大会将于10月18日至22日在成都举行。这是世界科幻大会首次在中国举行,成都也成为亚洲第二个、中国首个举办世界最高规格科幻盛会的城市。而雨果奖作为全世界科幻界最高奖项之一,一直是全球科幻迷心目中神圣的殿堂,届时也将在本次大会上公布本届的获奖名单,这也是雨果奖首次在中国进行评选和颁奖。

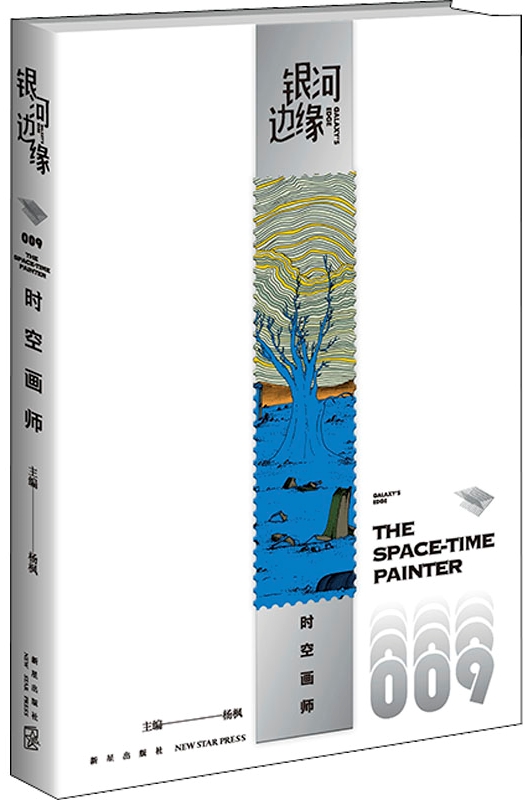

值得一提的是,就在刚过去的7月6日,2023雨果奖入围名单揭晓。其中,王侃瑜《火星上的祝融》、江波《命悬一线》、鲁般《白色悬崖》、任青《还魂》(英文版)等4部中国作家作品入围最佳短篇小说,而另一位中国作家海漄则以《时空画师》入围最佳短中篇小说。就成都科幻产业发展、科幻文学的创作及未来等话题,《读者报》记者独家采访了上述5位作家。

▲海漄

近几年,科幻在中国正茁壮生长。更多的科幻创作者们已不再满足于学习国外科幻文学的话语体系,而是聚集于科幻维度下的中国式文化表达,以传统的中式神话、民俗文化、经典文学等中式元素为载体,挥洒着根植于内心土壤的中式浪漫,形成自己独特的风格和特色。作家海漄的《时空画师》便是其中的佼佼者。

何为科幻?在海漄看来,如果仅仅是狭义的科幻文学,那么它就是类型文学的一种,即以科学幻想为题材的通俗文学。从这个角度上说,科幻与奇幻、悬疑、推理并没有什么不同,但恰恰是题材的特殊性,决定了它长盛不衰的生命力。而广义的科幻,目前已经融入到游戏、影视等表现形式中,成为了一种文化现象。“想象和好奇是人类的天性,也构成了人类文明的基石,而科幻恰恰可以满足这一天性。因此,我认为任何一个对文明抱有崇敬的人,对科幻的需求都是自然而然的。”

现实中,很多人会把科普与科幻混淆起来。对此,海漄解释道,科普是科学的子集,科幻既非科学,也很少起到科普的作用,但它却可以引导人们把兴趣投向这两者。而得益于科学的不断发展,科幻的题材也在不断变化,这也是它生命力的源泉。而科学的普及,也让科幻有了更广大的受众。

至今海漄还清晰地记得自己第一次阅读科幻时的情形。那是小学的某年暑假,他在新书书店阅读了一本《珊瑚岛上的死光》。“当时看的书很杂,并没有刻意选择科幻,但我相信从那时候起,科幻的种子就已经在我心底种下了。”后来,海漄曾在2012年大学毕业前夕尝试写过一两篇游戏之作,但认真把它当一个有意义的事在做,是2018年底到2019年初这段时间。“当时工作有一些变化,重新捡起科幻,发现最初的热爱还在,自然就希望留下些什么,于是就有了一篇篇新小说。”

▲王希孟《千里江山图》(局部)

海漄是一个纪录片爱好者,尤其钟爱历史文化类。这一特质也如实地折射进了他的文字中。这些年,海漄一直都在尝试探寻中国历史中更多的科幻性。像此前发表的《血灾》和《龙骸》,都是在并不彻底架空真实历史的前提下,重构、解析某段历史背后的故事,以此展现历史的恢宏与个人的渺小,营造如纪录片一般的真实感和惊奇感。作为入围本届雨果奖最佳短中篇小说的唯一一篇中文作品,《时空画师》从故宫博物院闭馆日惊现“幻影”开始,将历史、推理、科幻相结合,追溯了一幅虚构的名画创作以及“当时”的朝野权力斗争故事。

海漄在接受采访时透露,《时空画师》的灵感缘于央视节目《国宝档案》。其中特别引起他关注的是王希孟的《千里江山图》。根据画末题跋,作者作此画时年仅18岁。这位名为“希孟”的天才少年,何德何能竟得于书画一途自号“天下一人”的宋徽宗亲自指点?他又师承何处,未及弱冠便有如此功力?带着这些疑问,海漄开始翻阅相关资料。不可思议的是,如此惊艳绝伦的开场竟是绝唱,此后“希孟”便从史籍中消失了。“当时我就想,也许,借助科幻的力量,我能为这位少年天才续上一段没有遗憾的人生?于是,这个故事慢慢有了雏形。”

●科幻创造,兴趣先行

◎读者报:创作科幻的想象力和创作力从何而来?

海漄:想象力是人类生来就有,区别于其他生物的天赋,只是很多时候,随着年龄的增长,现实的引力,我们的想象力逐渐被束缚了。而作者这个群体,可能是人群中相对幼稚的人,现实对他们的侵扰会相对少一些。当然,大家不妨尝试,把现实生活和想象空间区分开来,同时体会两种不同的人生经历,也许很累,但又会领会许多别样的风景,我就是这样做的,许多脑洞不但来自想象,也来源于现实。而灵感,就像闪电形成的过程,需要空气中的电荷不断积累,需要雷雨云,我们的生活丰富了,阅读广了,灵感的闪电才可能迸发。科幻创造所需的知识面与其说是“广”,更确切地应该是“杂”,什么都接触一些,都了解一些是最好的,包括各种奇奇怪怪的冷知识,这本身就要求我们热爱生活,热爱阅读,做一个有趣的人。

当然,在创作中也会遇到一些技术障碍。克服它们,无非两点,多问,多查。科幻作者、科幻迷中都不乏许多从事科研工作的朋友,他们是一群思维活跃且极其热忱的人,许多技术上的问题可以在他们那得到解决,这也是我们彼此交流的意义之一。此外,写作中我会查找大量资料,这也有助于我克服技术障碍。

◎读者报:除了想象力和灵感,创作一部科幻小说还需要什么?

海漄:对于科幻创造,我是兴趣先行,再有积累,最后创作,相对是比较随性的。现在国内还有一些科幻写作班或者教程,其中迟卉老师的一些经验我认为是非常实用的。从前,大家写科幻都是非常单纯和质朴的,几乎没有功利性,俗称“用爱发电”。现在,我们有了商业化的作者,有了收费的写作班,这些都是市场发展的好现象,但创作不是一朝一夕的事,商业化是好事,但我认为写作者永远要怀抱最初的那份热爱,用热爱去引导自己,自然而然会对相关知识,包括书籍、影视、游戏有一些积累,对科幻创作而言,这就够了,而且,在这个过程中,我们是快乐的。

◎读者报:衔接未来,青少年怎样才能成为优秀的科幻作者?

海漄:我们的国家和社会正在飞速发展,科幻面向未来的属性正当其时,是符合人们精神需求的,当然会越来越受重视。对于青少年来说,他们有无限的可能,想象力是天生就有的,作为成年人,我们只需要注意不要过多地按照自己、按照现实的想法给他们加以束缚,青少年的想象力会绽放出让我们大开眼界的花朵。真要说什么具体的,鼓励孩子多读书就好了,不仅仅是科幻,各种类型都可以涉猎。

▲海漄

●AI的发展为科幻提供新素材

◎读者报:在您看来,时下火热的AI能够提供更多关于科幻创作的灵感吗?

海漄:AI对我们社会的影响是全方面的。目前来看,它们在标准化工作中,对人的替代作用是非常明显的。而在不那么标准的创造性工作领域,它还有很长的路要走。我倒更希望在一些辅助性的工作上,比如查找相关资料上它能给予我更多方便。同时,它也是我许多作品中一个非常重要的要素,在我看来,即使如今AI暂时还无法从事创作性工作,但我们人类的这条护城河实际上非常浅,随着技术发展,未来迟早是会被攻破的。至于对产业的影响,AI的发展本身是科学发展的一部分,而科学是科幻的基础,AI的发展,一方面为新产业提供更多技术支持,一方面还在为科幻提供源源不断的新素材。

◎读者报:您如何看待科幻文学的未来以及科幻作品影视化的发展前景?

海漄:想象和好奇是人类的天性,而科幻就是最好的载体。同时,科幻想象的许多场景天然就适合通过影视和游戏呈现,所以科幻电影和游戏的火爆本就是件大势所趋的事,我们只需要顺应它就好了。对于未来,不同类型文学之间的边界已经越来越模糊了,但我相信,只要科学还在发展,科幻就不会丧失生命力,而源源不断涌现的科幻作品,也会为影视化提供更坚实的基础。虽然影视化在产业化上还有许多不足,但前景仍然是乐观的。

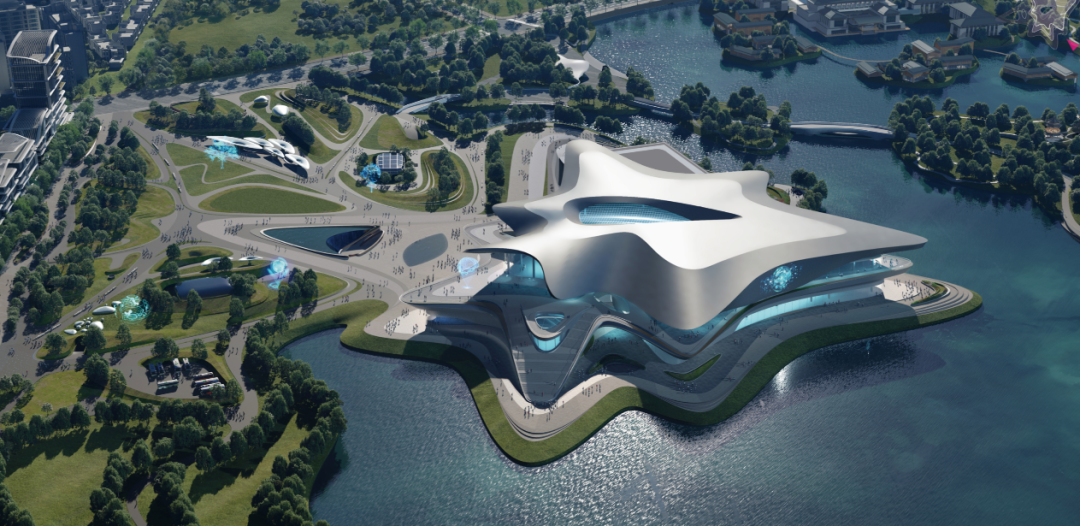

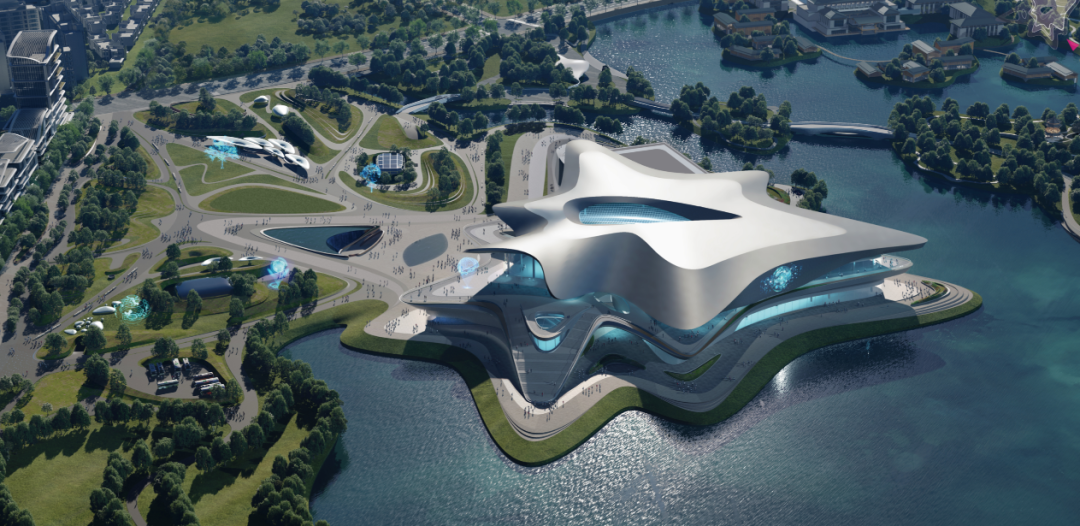

▲第81届世界科幻大会主会场效果图

●四川很多元素或成为创作的题材

◎读者报:科幻与现实的关系究竟是什么?

海漄:现在前沿科学的研究已经前进到了足以令普通人匪夷所思的地步,从事科学研究,可能比写作科幻更需要想象力。人类的一切创作行为,归根结底是对现实的加工和升华,不可能是无源之水无本之木,科幻同样如此。既然它本就不可避免,那它自然不是科幻小说创作的困境,相反,科幻作者如果能在创作中有意识地反映现实,对创作而言绝对是件好事。

◎读者报:作为科幻从业者,您对成都有何期待?

海漄:成都是科幻氛围极好的城市,这在我匆忙来往的几次中已经深刻感受到了。从最初培养了一代科幻迷和科幻作者,至今仍极具影响力的《科幻世界》杂志,到近年来新兴的,势头正盛的八光分文化,以及专注于科幻周边的赛凡科幻空间,成都贡献了科幻创作,包括小说和衍生品的主要产能。此外,成都拥有极好的科幻迷基础,高校中也有专门从事科幻研究的学者。至少在我看来,成都的科幻产业已经具备腾飞的基础,接下来值得期待的,一方面是作为源头的创作者,我们要写出更多更好的作品,一方面就是影视端是否能取得突破了。三星堆和金沙遗址的关系,三星堆的青铜神树都是我非常感兴趣的话题,青铜神树实际上就是一个宇宙模型,在那个时代又与科幻何异?古蜀先民和这片土地上源远流长的文化极富浪漫的想象力,不仅仅是三星堆和金沙,还有很多元素都可能在未来成为我创作的题材。(读者报全媒体记者 何建)

2023世界科幻大会① | 王侃瑜:写科幻没有那么高的门槛

2023世界科幻大会③ | 江波:三星堆、金沙遗址都是极好的科幻题材

2023世界科幻大会④ | 任青:爱上科幻,源于1999年《科幻世界》“撞中”高考作文题事件

“阅读+”新形态⑤丨阅读新“视界”:当科技与书香共舞

“阅读+”新形态④丨书香里的成长方程式:文轩亲子书店的服务赋能之路

“阅读+”新形态③丨水下书店的诗意栖居:当阅读遇见公园城市的生态美学