文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

文轩全媒体服务平台

本平台为互联网非涉密平台,严禁处理、传输国家机密

小说《三体》的影视化改编热度不减,“带着地球去流浪”的东方式浪漫走俏海外,ChatGPT引发人们对人工智能的未来思考……今年以来,流行文学的前沿“科幻”成了一个十足的热词。放眼四川科幻小说创作,亦迎来了量与质的齐飞。其中,被誉为“地质队里的科幻作家”贾煜近年来在科幻内容领域深耕细作,陆续推出了《时空迷阵》《幻海》《冰冻北极》《改造天才》等口碑科幻作品。就在不久前,她凭借短篇小说《龙门阵》荣获中国科幻文学的最高荣誉——中国科幻银河奖“最佳短篇小说奖”。在接受记者采访时,她说:“我想通过自己的方式,把成都乃至四川的人文传播得更远。成都作为科幻之城,用科幻故事去承载它们是有优势的,这也将是我今后创作科幻的必然方向。”

▲贾煜(右二)在第33届中国科幻银河奖颁奖典礼现场

“一辆卡车驶过,划一弧孤寂的灯影。之上,有一处灯光,如悬崖顽强生长的树苗,执着闪亮在幽暗空洞的半山腰。灯光附着之地,是二十三米高的钻塔,四个人正在塔内忙碌。”很多人都会有疑惑,贾煜为何在小说《寂静的夜空下》中以这样的方式开篇。其实,在她的很多作品里都能看见钻塔、勘探、矿山等地质元素穿插其间的影子。没错,这跟她的职业有关。

现供职于四川省第三地质大队的贾煜,特殊的地质经历已成为其思想上、血液里、行动中不可磨灭的烙印,同时也造就了她写作中的独特情愫。获得中国科幻银河奖的短篇小说《龙门阵》里,贾煜描述了一台潜入地底消弭地震影响的大型装置“龙门阵”,灵感正是来源于她在地质队里的工作经验和所思所感。而贾煜也由此成为迄今为止银河奖得主中全国唯一一个来自自然资源系统的作者。

在贾煜看来,科幻是个极度依赖创意的文艺类别,创新是它的核心生命力,但它的创意是建立在科学之上的。她认为:“一篇科幻小说,往往是以某个开创性的点子为支撑,再用故事包装起来的。因此,科幻不仅要求作者懂文学创作,还要求具备一定的科学知识和科学素养,它甚至对读者也提出了较高要求。”在小说《龙门阵》中,“龙门阵”工程由3762座地震能装置构成,每座装置如一棵潜入山地的树,分为三部分:露出地面的“树冠”用于接收太阳能,辅助专门电路驱动装置运行;埋入山体的“树干”用于稳固装置,同时用作输送通道;伸入地壳的“树根”用于搜寻吸取地底的机械能和热能,再进行转化。且“树根”是由特殊材料制成的仿生机器,可以像植物一样在地下“生长”,形成根系,将吸收到的热能和地震能用以发电,或者将地震传导到指定的无人区,通过诱发小型可控地震释放能量,避免大的灾害发生。可以说,贾煜通过小说完美地诠释了“科幻小说是将幻想插上了科学的翅膀”这句话。中国科幻银河奖的颁奖词这样描述这部作品:“这是一部融入现实主义元素的重工业科幻代表作,用自然信仰和未来科技的碰撞,凝视这个充满变革的时代,在缝合的时差中构塑出一个为了梦想奋斗不止的国家的多彩与大同。”

▲贾煜

▇科幻作品不仅是一种文化产品

◆读者报:您最初创作科幻的契机是什么?

贾煜:我是《科幻世界》杂志的忠实读者,从初中开始接触这本杂志以来,就迷上了科幻,也因此在高中写了第一篇科幻小说投稿,但被退稿了。不过我从此却爱上写作,虽然写的不再与科幻有关,可一直坚持到本科毕业。在校期间,我开始写青春文学,与科幻唯一的交集便剩下与几个志同道合的女生一起创办了科幻协会。2003年,协会开展科幻活动,我有机会走进《科幻世界》杂志社邀请编辑老师,第一次在现实中与科幻正式接触。毕业后,我对科幻的热爱没有熄灭,于是利用业余时间,又断续写了两个科幻短篇小说,但最终只有一篇发表在了当时的《科幻大王》(该刊于1994年创刊,2011年更名为《新科幻》,2015年停刊;作为中国老牌的科幻杂志之一,其资格仅次于《科幻世界》)。此后,忙于工作而又信心不足的我,再次中断了科幻写作。

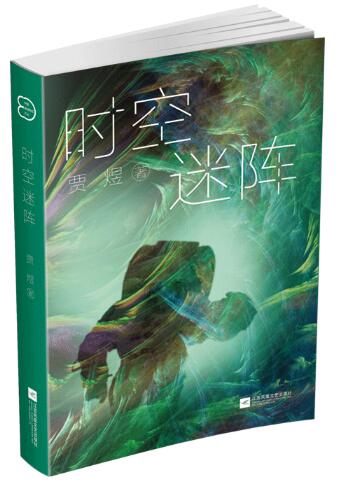

2015年,随着《三体》的“出圈”,中国科幻热就此进入持续至今的“黄金期”。我眼见科幻文学从小众走进了大众的视野,觉得是时候重新写作了,再加上此时自己也已完成了结婚生子的任务,便决定回归自己的初心,再次尝试创作科幻小说。就这样,我又试着向各个科幻平台投稿,随着退稿越来越少,我也有了足够的信心继续写下去,终于在2018年出版了第一部科幻长篇小说《时空迷阵》。

◆读者报:在您看来,科幻文学最有魅力的地方在哪里?

贾煜:科幻文学最有魅力的地方在于其无限的想象力和创造力,它能够通过预见科技的发展和社会的变革等,让读者对未来有更深刻的理解和认识,又能燃起读者对未来和未知的好奇心和探索欲。此外,科幻文学将人类放置于极端的环境中,还能够区别于传统文学从另一个侧面去探讨人类的本质和意义,或审度社会问题,引起读者的思考。

◆读者报:在您看来,科幻作品除了能让人类想象未来的可能性,思考生命存在的方式,还能给人类带来什么更深层次的意义和价值吗?

贾煜:许多科幻小说及电影的情节都能引发我们对未来的思考。这些思考尤其强调人类社会对科技发展的态度、对人工智能的道德考量,以及与其他生命形式的共存关系等等。科幻作品不仅是一种文化产品,更是一种反映,通过独特的手段,向我们展示了未来可能的面貌和各种难题,帮助人们更好地了解自己和外部世界,以及对未来的展望。此外,它还能启发我们对人类价值体系和未来发展道路的思考,可能为人类走向更高级的文明提供一种思维方式。

▲贾煜的第一部科幻长篇小说《时空迷阵》

▇地质学知识为科幻写作提供想象空间

◆读者报:您的文学作品中不乏许多与工作相关的元素,这种真实的生活背景是如何融入并影响您的创作?

贾煜:艺术来源于生活。我在创作中自然而然就会融入与我生活息息相关的元素,毕竟写自己熟悉的事情更容易,也更显专业。虽然我在地质行业,但我本身不是专业人员,更多的是耳濡目染。理科基础学科有数、理、化、生、地五大类,其中地质学是关于地球的科学研究,包括了地球的结构、地球表面的变化、自然灾害等方面的研究。这些知识可以为科幻写作提供想象空间,让我探索可能的地质事件及其对人类社会的影响。

反过来,写这一类的科幻小说让我的同事们也看见了一种适合时代的宣传方式,借助大众对科幻的关注,地质类科幻小说可以更好地传播地质行业的故事,让地质事业被大众所熟知。

对于个人,写科幻小说促使我去学习大量的专业知识,并积极思考科技与人、社会等的关系,为我提供了一个思辨而有趣的世界。

◆读者报:在创作科幻小说前,您会做一些什么样的准备?在创作的过程中又有哪些令您印象深刻的小插曲?

贾煜:我在创作之前会根据自己写的科幻点子收集大量的文献,或看相关的纪录片,直到对某个领域的科技有了大致的理解以后,再以此作为科学的底层逻辑去构建一个故事。

在创作过程中印象深刻的是,我有一篇以川剧为主题的科幻小说,在完全不懂川剧的情况下,我买了大量书籍做了一个多月的知识储备,写完后小说被推荐给一位川剧世家的老师看了,她很惊讶有人会以这种方式关注川剧,以为作者是一位年迈的男性川剧爱好者,在与我见面后,没想到我是一个与她想象反差那么大的外行。当时我特别欣慰,因为能让一个川剧内行的老师误以为我也是内行,说明了自己以假乱真的写作能力。这种能力在文学创作中非常重要,因为如果虚构的部分过于夸张或不合理,可能会让故事失真,从而影响读者的阅读体验,尤其是科幻文学,更需要确保故事情节和人物形象都有逻辑可循的合理性。

▲贾煜

▲贾煜

▇科幻文学需要平衡现实性和未来感

◆读者报:科幻作品中科学因素必不可少,但是创作又是人文的,您是如何处理科学创意和文学表达二者的关系的?

贾煜:这二者的关系是相辅相成的,它们可以在启发性和认知上互相支持。科学创意主要关注事实,数据和逻辑,文学表达则更侧重于情感、主观性和个人经验。一篇科幻小说中要处理好两者关系并不容易,通常是由主题来确定两者交汇于文字中的占比,需要大量的写作练习去找到适合个人表达的方式。

◆读者报:我们常说,科幻文学是面向未来的,但在您的作品中我们也能读到大量对现实的观照、对人性的思考。您认为科幻文学该如何平衡现实性和未来感?

贾煜:这是科幻作家需要面对的常见问题。现实性可以使作品更加可信、真实和引人入胜,但过于现实又可能会失去未来感和科技感,而过于关注未来感的作品,又可能失去读者对真实感和可信度的感知。为了平衡这两种因素,我觉得可以通过调查研究和构建世界观来解决。通过搜索相关文献,研究现有的技术趋势、科学发现和社会问题,而不是依赖于过于牵强的描绘方式。在此基础上,精心构建一个未来世界观,使它既具有丰富的科技感,又具有内在的逻辑和稳定性。

▲贾煜创作的少儿科幻作品《冰冻北极》

▇科幻作品中“人类性”的体现

◆读者报:小说往往是写“人”的故事,而科幻小说则侧重于写“人类”的故事,将客观环境演绎到某种极致,人类作为一整个群体,它的所谓的“人类性”如何体现?如何在科幻小说中塑造与建构起令人印象深刻的人物形象?

贾煜:小说都是写人,不管是写个人还是人类的故事,都是以塑造人物为主,写个人可能是在写一个群体或整个人类,写人类也可能只是在写一个个体。“人类性”这个概念在语言学和社会学上有不同的含义,但通常涉及人类的共同特征、行为、价值观等。在科幻作品,我认为“人类性”主要体现在想象力、同理心和文化认同等方面。想象力是人类的特有能力,同理心可以有效地帮助人类与他人(外星人、机器人、异形生物等)建立联系并产生情感共鸣,而文化认同可以激发人类对于现实世界中的文化差异和多样性的关注与思考,并且更好地去理解和尊重不同的文化观念和生活方式。比如科幻作品中的文化认同,时常会探讨种族、性别、宗教、社会阶层和身体差异等问题。这些都是“人类性”在科幻中的一种体现。

很惭愧,至今我还没做到在科幻小说中塑造令人印象深刻的人物形象,但我一直在往这个方向努力。我自以为,一个好的人物形象应该是有深度的、有矛盾性的,虽然不完美,但却具备与众不同的特点。

◆读者报:《龙门阵》是以龙门山地震断裂带为背景创作的地质灾害科幻小说,在行文中也可以见到不少的“四川色彩”,这种地方色彩为中国本土科幻增色不少。您认为应该怎样把传统文化、四川元素、中国元素融入科幻创作,讲好中国故事?

贾煜:将这些元素融入科幻创作是一项极有挑战性和有趣的任务,因为这就需要作家对相关元素有深入的了解,并进行创造性的结合,同时还要注意不会破坏元素的传承,以及尊重元素的多样性。

▲贾煜

▲贾煜

▇科学性、社会性、文学性很重要

◆读者报:您认为一部好的科幻文学作品应该是怎样的?

贾煜:一部好的科幻文学作品至少应该有三个特征:一是科学性。科幻小说所描述的世界和情节应该具有科学的逻辑性,即使是虚构的事物和技术,也应该有一定的合理性和可信度,让读者能够在想象中与之共鸣,并且认为这些事物或技术在未来可能真的存在。二是社会性。科幻小说不仅是为了娱乐,也应该有一定的社会意义,比如探索人类存在的意义、价值观、道德观念等问题,或者展现当今社会中某些问题的可能发展方向,具有启发人类思考的功能。三是文学性。科幻小说应具备文学价值,需要有深刻的情感和人物刻画,让读者在阅读过程中享受到文学的美感。

◆读者报:如果从事科幻创作,需要具备什么条件?

贾煜:我认为从事科幻创作,需要有想象力、科学力、叙事力。科幻是一种具有高度想象力的文学体裁,需要创造出独特的世界观、人物和科技。这就需要有想象力。其次,科幻小说是基于科学原理,因此需要了解各个科学领域的一些知识,随时关注前沿科技。而无论是哪种文学体裁,一个好的故事情节都是必不可少的,需要知道如何安排结构,如何塑造人物,如何让语言贴切人物形象,如何吸引读者等。这就需要作者有较强的叙事能力。

▇对中国科幻的一些畅想

读者报:如今,科幻创作和科幻阅读已经成为文化领域的一股热潮,您怎么看待这样的现状?在数字技术革命与媒介融合的背景之下,您对中国科幻的未来发展有怎样的畅想?

贾煜:中国科幻文学在近几年成为热门话题,是因为随着中国科技水平的不断发展和科技元素的引入,中国科幻文学的主题和范围也不断扩展。同时,政府和文化界对于科幻文学的支持和推广也起到了很大的推动作用。例如,每年都会举办各类科幻活动,组织很多科幻征文及设置科幻作品的奖项,这些都为推进中国科幻文学的繁荣做出了贡献。今年10月份,世界科幻大会在成都举办,又将推动一波科幻热潮,所以我觉得未来几年,或许更长时间,中国科幻文学的热度有望继续上升。

中国科幻在过去几年中有了快速的发展,但仍有很大的发展空间。我个人有一些畅想:一是更多高质量的作品:中国科幻作品数量虽然不少,但是在质量上还有提升空间。未来可以通过加强人才培养、更好地投入、更多的探索与实践,以及更加开放的创作环境来提高作品质量。二是更多元化的题材:当前中国科幻作品的题材还是比较集中,例如围绕人工智能、虚拟现实、时空穿越等方面的作品比较多。未来可以探索更多元化的题材,例如对生态环境的关注、社会变革、心理学等等。三是更加重视科技:中国的科幻作品往往被视为太过于理想化,缺少科技的现实性。未来可以更加深入地了解科技的最新发展,关注新技术、新应用,将更多现实的科技元素融入到作品中。四是建立更加完善的产业生态:中国的科幻产业生态尚未完善,未来可以加强从出版、影视、游戏等多个维度的发展,建立更加完善的产业生态,推动中国科幻作品在全球范围内的推广和普及。(读者报全媒体记者 何建)

编辑:王欣 责任编辑:董小玥 审核:周华

你肯定很想知道,中国科幻最高奖“双奖”加身的贾煜,她的科幻之路从何而起

画报News|科幻大会到底有多会玩?

2023世界科幻大会① | 王侃瑜:写科幻没有那么高的门槛

2024“文轩好书”⑫| 用甲骨文画出来的哪吒,你见过吗?

2024“文轩好书”⑪ | 美到窒息!每翻一页都被深深震撼,不愧是“最美的书”

2024“文轩好书”⑩丨古韵新章:《水浒全传》开启侠义经典的沉浸式阅读