▲春深时节,在安徽铜陵国家农业科技园区内,大片药用芍药正值盛花期

“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉兰兮…… 维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”在先秦时期,芍药便已走进了中国人的世界,成为男女之间表达爱意的信物。春日的溱洧水畔,青年男女们手持芍药,互诉衷情。这一浪漫场景被《诗经》所记载,也拉开了芍药在中国历史长河中璀璨夺目的发展序幕。

芍药别称将离、离草、婪尾春、余容、犁食、没骨花、黑牵夷、红药等,属芍药科多年生草本花卉。块根粗壮呈纺锤形,叶形多样,花色丰富。

芍药不仅是著名观赏花卉,还具有很高的药用价值,其根可入药,称“白芍”。《山海经》中提到“其草多芍药”,汉代《神农本草经》中指出“芍药味苦,主邪气腹痛,肝气乘脾则痛”,这些记载都表明当时人们对芍药的药用价值已有了初步认识与运用。据中国迄今发现最早、最完整的古医方专著《五十二病方》记载,芍药根被配伍用于治疗疽病。

魏晋南北朝时期,芍药逐渐进入宫廷园林。晋代女诗人辛萧在《芍药花颂》中描绘其“晔晔芍药,植此前庭”,反映了贵族庭院的栽培风尚。南朝《建康记》亦载“建康出芍药,极精好”,可见南京地区已成为芍药栽培中心。唐代是芍药文化意象形成的关键时期。白居易任苏州太守时,诗中提到“重栏晚红药”,描述了芍药在园林中的装饰作用。

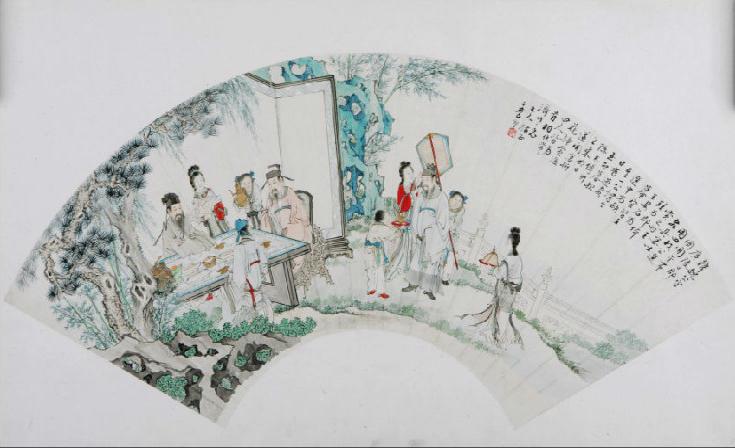

至宋代,扬州芍药种植达到鼎盛,与洛阳牡丹并称“花王花相”。北宋刘颁《芍药谱》记载“扬州芍药冠天下”,扬州私家园圃及佛寺种植规模达3万余株,名园朱氏之园更达五六万株,品种增至31种。扬州太守蔡繁卿首创“万花会”,一次用花十余万枝,足见其栽培之盛。

此时,芍药的药用价值也被系统化。宋代《证类本草》明确区分赤芍(清热散瘀)与白芍(养血柔肝),奠定了后世中医用药基础。同时,芍药栽培技术显著进步,农谚“春分分芍药,到老不开花”总结了分株繁殖的季节规律,强调秋季分株以保根系活力。

北宋时期,芍药作为瓷器装饰图案兴起并走向成熟。定窑白瓷常于盘、碗内底刻划芍药纹,既有一茎双岔、花头对称回绕的交叉式,亦有花枝缠绕、花叶卷曲的缠枝式。后者以笠式碗为典型,内壁四朵盛开的缠枝芍药在枝茎卷叶衬托下婀娜多姿。河北观台磁州窑的白釉炉沿面,则以黑釉绘制折枝芍药,墨彩淋漓间尽显画韵。

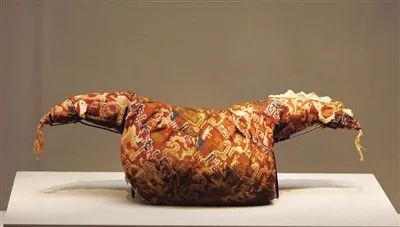

相比较而言,辽代陶瓷上的芍药纹多施于盆类器物内,采用白釉绿彩装饰。典型如两件白釉刻花填彩芍药纹盆,卷沿圈足、红褐色陶胎挂化妆土,盆内壁及底刻画整株芍药,粗枝茎内填绿彩,叶脉勾勒清晰,色彩明艳而富装饰性。虽具艺术特色,却在纹饰应用的广泛性与表现技法的丰富性上,与北宋瓷绘中芍药纹的多样形态形成明显反差。

▲辽代白釉刻花填彩芍药纹盆

明清时期芍药栽培技艺不断精进,种植版图持续拓展。明代芍药栽培中心向安徽亳州转移,王世懋《学圃杂疏》记载了芍药嫁接牡丹的技术创新,“百种幻出”推动品种多样化。清代北京丰台成为芍药栽培新中心,《析津日记》称其种植规模“连畦接畛”,甚至超越扬州。

同时,芍药深深融入了文化艺术领域,以独特的姿态为各类器物增添别样风韵。藕荷地绣球芍药花纹奓斗是清光绪时期的瓷器,现藏于故宫博物院。奓斗敞口,圆腹,圈足,内施松石绿釉,外通体藕荷釉色地,上彩绘各种花鸟纹,其中包含绣球芍药花纹,釉色浓重、艳丽,上下以描金弦纹做边饰,口沿下红彩书“大雅斋”3字楷书款,旁钤椭圆形红彩印章,印章内双龙环绕“天地一家春”5字篆书款,底白釉红彩书“永庆长春”4字楷书款。

▲藕荷地绣球芍药花纹奓斗(图源:故宫博物院)

近代战乱导致芍药种植衰落,直至改革开放后复兴。如今,亳州“亳药花海”万亩芍田成为产业与文旅融合的典范,而芍药根(白芍)作为中药材年产值超百亿。

如今,在全球化背景下,中国芍药品种的培育与切花技术的突破,正推动其走向世界舞台。与此同时,芍药所蕴含的“和而不同”的东方美学——既有牡丹之华贵,又不失自身之清雅,为当代人提供了一种超越时空的文化共鸣。当春末的风再次拂过万亩芍田,那些摇曳的花朵不仅是自然的馈赠,更是诉说着人们对美好生活的永恒追求。(叶海蓓 读者报全媒体记者 殷华)

编辑:董小玥 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥