▲南京老门东景区盛开的紫藤花(刘伟/摄)

暮春的风掠过南京老门东的青砖黛瓦,垂落的紫藤花穗如紫色流苏般轻颤。一株百年古藤,根系深扎于历史,花枝却年年翻新。一串串蝶形花朵从苍劲的藤蔓间倾泻而下,上端已绽开的淡紫色花瓣如云霞浮动,下端深紫色的花苞仍蓄着雨露。整架花枝在风中摇曳时,连空气都浸透了《本草拾遗》中记载的“甘而微温”的古老香气。

岁月中的绮丽藤蔓

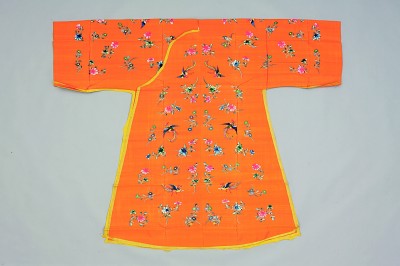

紫藤,别名朱藤等,为豆科紫藤属落叶藤本植物。花期四五月份,总状花序长15—30厘米,径8—10厘米,花紫色或深紫色。紫藤适应性强,喜光耐阴,主根深侧根浅,不耐移栽,生长快,寿命长。

据《山海经》《尔雅》等古籍记载,“藤”在先秦时期已被记录,但当时多以“藟”代称。《尔雅·释木》中提到“藟”,东晋郭璞注释为“今江东呼藟为藤,似葛而粗大”;清代郝懿行在《尔雅义疏》中进一步指出,“藟”即“藤”,是藤蔓植物的泛称。

最早记载紫藤花的历史文献是西晋嵇含所著的《南方草木状》:“紫藤,叶细长,茎如竹根,极坚实,重重有皮,花白,子黑,置酒中,历二三十年亦不腐败,其茎截置烟炱中,经时成紫香,可以降神。”可见当时人们已将紫藤的特性详细记录下来。

唐代,随着园林艺术的繁荣,紫藤被广泛种植于皇家园林与私家宅院中。陈藏器所著《本草拾遗》中首次将紫藤载入本草书籍,称之为“招豆藤”,并记载了紫藤的栽培和用途:“藤皮着树,从心重重有皮。四月生紫花可爱,长安人亦种饰庭也。江东呼为招豆藤。其子作角,角中仁,熬香著酒中,令酒不败。败酒中用之,亦正。其花挼碎,拭酒醋白腐坏。”这表明紫藤在唐代不仅被广泛种植,还具有观赏和实用价值。宋代沈括的《梦溪笔谈》进一步记载了紫藤的食用价值,其花可作菜,实如皂角,成为文人雅士宴饮的佳品。

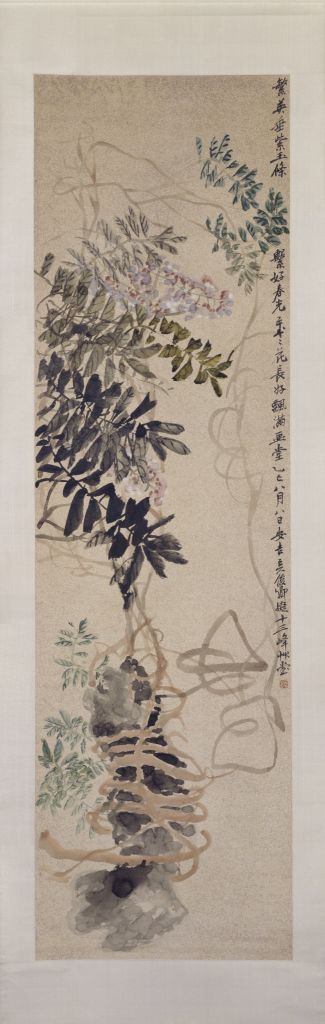

明清时期,紫藤的文化意义得到升华,与文人雅士的生活密切相关。苏州文徵明手植的“文藤”至今存活,成为江南文脉的象征。北京四合院中藤萝架盛行,纪晓岚故居的古藤“紫云垂地”被载入《阅微草堂笔记》:“其荫覆院,其蔓旁引,紫云垂地,香气袭人。”戴璐在《藤阴杂记》中记载了紫藤在北京宣南地区的种植情况,提到清代士人对紫藤的喜爱不仅体现在种植上,还通过诗词表达出来。他本人曾在槐市斜街的居所中亲植紫藤,并挥毫写下“藤萝满架护清阴”的诗句。

19世纪,紫藤经英国植物学家约翰·里斯夫引入欧洲,迅速风靡西方。美国加州塞拉马德雷市的百年紫藤园即源自中国品种,紫藤花占地约4000平方米、重达250吨,每年春天绽放150余万花朵,被列为“世界七大园艺奇迹”。

▲吴昌硕紫藤图轴(图源:故宫博物院)

缠绕与绽放之间的文化

紫藤在诗词中常被赋予双重象征:一方面因其繁花垂瀑的形态成为美好与浪漫的载体,如李白的“密叶隐歌鸟,香风留美人”;另一方面,其缠绕攀附的特性引发文人对其 “依附性” 的反思,如白居易在《紫藤》中以藤喻人——“藤花紫蔓绕疏篱,不逐春华共一时。羽叶参差投碧影,琼英散乱叠红枝。香宜荀令熏衣缓,味怯刘郎觅饮迟。闻道长安连岁旱,凤池宴乐对花思”,批判趋炎附势之徒,表达对社会现实的忧虑。此外,紫藤还与隐逸文化关联,清代朱彝尊的“藤花紫满檐”便描绘了文人书斋的清幽之境。

在小说中,紫藤也有独特的象征意义。《红楼梦》中,紫藤首先象征美好与爱情。第七十八回宝玉祭奠晴雯时,见庭中紫藤盛开如瀑,不禁忆起晴雯生前对此花的喜爱,其凋零暗示了美好爱情与生命的脆弱易逝。此外,紫藤也象征着命运的无常。大观园的紫藤架曾见证贾府鼎盛时众人欢聚、吟诗作乐的热闹场景,而随着贾府衰败,它也变得荒芜凄凉,曾经的繁荣在命运波折中逐渐消逝。这些象征意义共同构成了紫藤在《红楼梦》中的丰富内涵。

当代作家宗璞的散文《紫藤萝瀑布》,通过描写盛开的紫藤萝花,展现其繁茂、生机勃勃的景象。在她的笔下,紫藤萝花的繁盛与衰败交替,象征着生命的顽强与永恒,传递出无论遭遇何种挫折,生命都具有再生之力的积极信息。作者借此鼓励人们珍惜生命,勇敢面对生活的挑战。

缠绕的藤蔓早已超越植物的范畴,成为文化的隐喻。它不以凌空的姿态俯瞰世界,却用根系穿透岩层,用花序垂落星河。紫藤的哲学,或许正告诉我们:缠绕即是共生,凋零亦是重生,在这永恒的循环里,生命的意义从未停止书写。(叶海蓓 读者报全媒体记者 殷华)

编辑:董小玥 二审:周华 三审:马驰

一校:凌雪梅 二校:何建 三校:董小玥